利用者の在宅生活を支える上で欠かすことができないチームケア。

ケアマネやデイサービス、福祉用具、訪問介護、訪問看護、主治医などさまざまな職種が互いに連携を取り合うことでより良いケアを提供することができ、生活の質の向上にもつながります。

そんなチームの一員である訪問介護としては、他職種に対して、訪問介護でしか得られないような情報提供を行っていきたいものです。ですが、実際の現場では、医療職との連携、特に看護師とのやりとりに苦手意識を持っている方が多いようで、当サイトにもよく相談をいただきます。

そこで、今回は、主に訪問診療を行っている医療法人社団秀博会マサキクリニックで看護師長を務める徳原さんにインタビューする機会をいただきましたので、医療職(看護師)と訪問介護の連携について伺いました。

訪問診療の業務内容および役割

まずは、そもそも訪問診療って具体的になにをするの?という方もいると思いますので、訪問診療の業務内容や役割を教えてもらえますか?

――訪問診療についてざっくりまとめると次の通りになります。

| 対象者 |

※医師が定期的に自宅や施設を訪問し、継続的な医療管理が目的 |

| 業務内容 |

|

| 役割 |

※医療機器を要いらず、限られた医療判断指標(採血結果、レントゲン等)その為、主訴、症状、客観的観察での判断で医療を提供。 |

なるほど。では訪問診療における看護師さんの役割はなんでしょうか?

――医師が必要と判断すると指示書に基づき、必要な医療をサポートします。

在宅で医療を受けるということは、病院とは異なりますので、ご自宅で「どう過ごしたいか、どう生きたいか」という利用者さんやご家族の思いに寄り添い、心理的なサポートを行いながら必要な医療を提供します。

利用者さんやご家族と信頼関係を築き、医療のみならず在宅生活そのものを支える姿勢、ご自宅で安心して過ごせると感じてもらえるよう支えることが役割になります。また、医療と介護の情報を繋ぐ「ハブ」としての役割もとても大きいです。

ちなみに訪問診療と訪問看護で看護師さんの役割に違いはあるのでしょうか?

――業務内容に一部違いはありますが、役割という意味では、医師との距離感が異なる程度で大きな違いはないと思います。

訪問介護職に求められる医療的な知識

医療職と連携するにあたって、どういった医療的な知識が必要でしょうか?

――医療に付随する範囲で、介護における移動動作や体位変換などの介助支援行為は習得されているので、改めてそこは必要だろうと世間一般的に言われている注意と対応の理解は必要です。分かっているのに雑な介助をしている方もいますので、自身の介助を振り返ってみて、まずは基本を忘れずに行っていただきたいなと。

また、医療知識というよりも、その方の注意事項が「医療観点であるか」を確認しておくことが重要です。

例えば、熱中症、脱水、便秘、下痢、腫れ部位(骨折等)などは全般的に観察が必要ですが、それ以外の脱臼しやすい方や誤飲しやすい方、心不全の方、呼吸不全の方、癌性疼痛があり麻薬使用の方など各利用者さんの持病によって介助方法や注意点は異なります。なので、退院時のカンファレンスや担当者会議などで看護師や医師に症状の注意事項を確認しておくと良いでしょう。

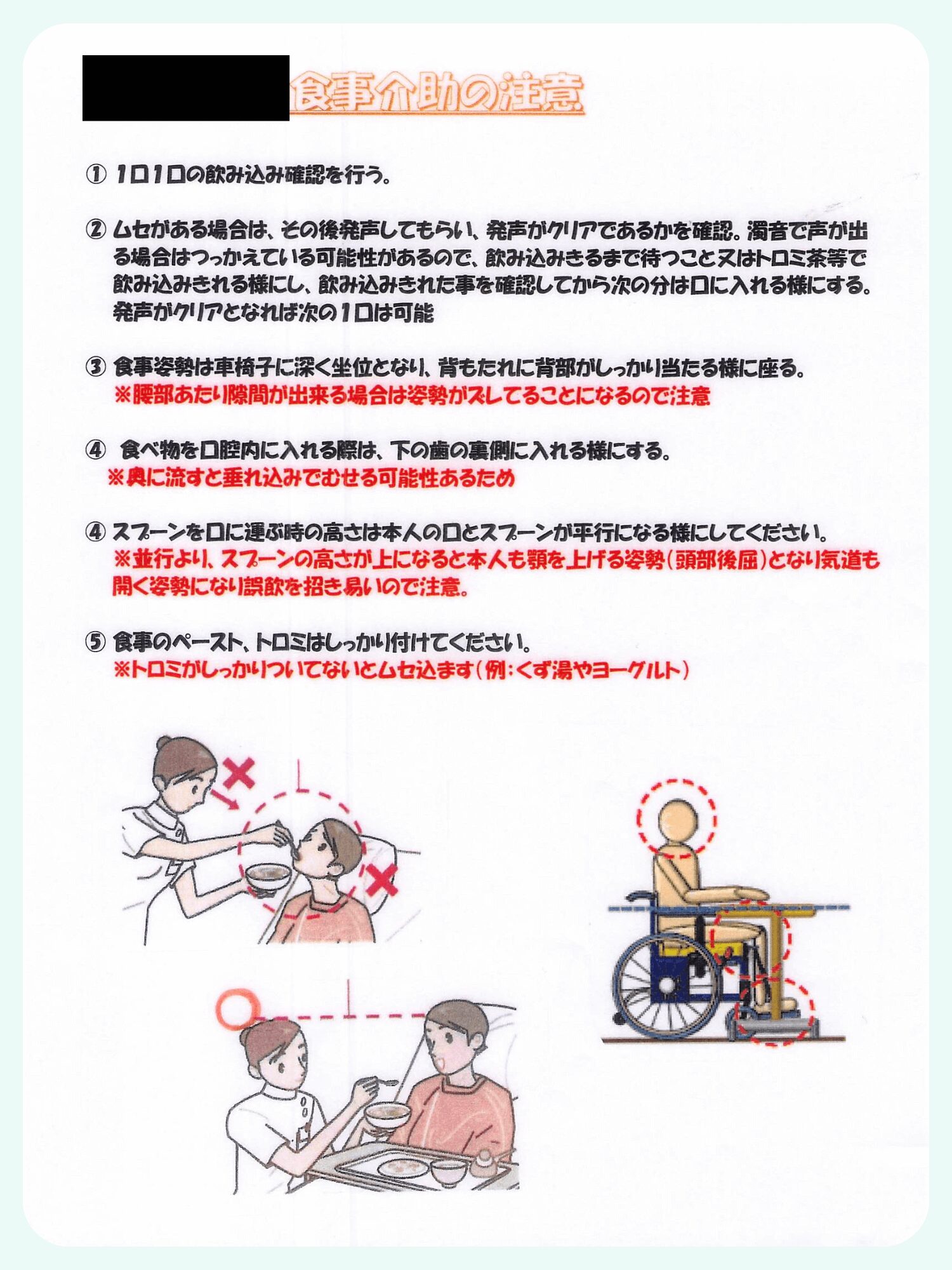

介護職の方々からも積極的に利用者さんの注意点などを聞いてくれると私は嬉しいです。そうしてもらえると私のほうからも助言などをしやすくなります。例えば、過去に誤嚥しやすい方の食事介助時の姿勢について、分かりやすいようにイメージ図を渡したこともあります。

さらに、注意点を確認するときには、「どのような場合にどういった情報を提供するのか」もすりあわせておくとスムーズに連携をとることができると思います。

※徳原さんが連携先に提供した食事介助時の注意点イメージ図

おぉ、これは分かりやすい!ここまでしてくれる方は中々いないと思いますが、素晴らしい連携をされていますね!

訪問介護から医療職への情報提供

訪問介護から「こんな情報」を提供してほしい等はありますか?

――ヘルパーさんは、利用者さんを長年または日々の生活をサポートしてくれていて、その方の「日常生活」をより近くで見ています。その中で、癖やごだわり、大事にしていること、好きなこと、嫌いなことなどパーソナルな情報をお持ちだと思います。私は、利用者さんの在宅生活を支える上で、そういった情報は重要だと考えていて、その都度、状況に応じて必要だと感じることはヘルパーさんに確認するようにしています。

また浮腫、体重増加、血糖不安定、下痢、便秘、脱水、ふらつきなど直接医療に関する内容も提供してほしいなと思います。

そういってもらえると訪問介護としても情報提供のしがいがありますね。

では、訪問介護からの情報がどのように医療に活かされるのでしょうか?

――在宅は病院と異なり、病院規則の場の中で療養しているわけではありません。療養場は利用者さんのご自宅で、その方なりの規則やルール、望むことがあります。

過ごしたい在宅生活をできるかぎり過ごしていただくことができ、そのためには、日常生活をみて支えてくれる中での情報は大変貴重です。その情報をもとに、医療観点について工夫や検討をすることが多数ありますし、その方が可能な方法を選定します。また、今はAPC(※)の取り組みにも多くの情報として活用できることと思います。

※)APC(アドバンスケアプラン)…利用者・家族が「どう生きたいか?どこで最期を迎えたいか?」という意思を尊重した支援のこと。

訪問介護から医療職への報告の仕方

看護師さんに報告をすると、態度が悪いというかイラッとされているように感じることがあるのですが、訪問介護からの報告の仕方または内容に問題があると感じたことはありますか?

――ヘルパーさんや責任者の方にもよりますが、「なんのために報告したのか」「なにが言いたいのか」がわからないことがあるなと思います。医療側からすると想定内のことなのに焦って連絡をしてきたり。これは、さっきも話しましたが、結局のところ事前の共有不足が原因で、あらかじめその利用者さんの症状について注意点や今後想定されること、どういった状況で医療に報告連絡するのか、などをすり合わせておくと解消されると思います。

確かにサービス開始時に共有できていないケースは結構ありますね。

あと、連絡した方が良いかなと思いつつも「聞きづらい」と、気後れしてしまっているのもあると思いますがどうでしょうか?

――気持ちは分かるのですが、「聞きづらい」というのは自分観点になっていて、いらない気遣いです。主体はあくまで利用者さんなので、やっぱり最初からすり合わせておくこと、確認しておくことが重要ですね。

自分観点、まさにその通りだと思います。

利用者さんが主体であることを忘れないようにしなければいけませんね。

では、報告の仕方でなにかポイントがあれば教えてほしいです。

――まずは、落ち着いて置かれている状況をきちんと整理することです。

- 状態や症状について普段とどう異なるのか

- 普段と異なる状況は一時的なのか継続的なのか

- 普段と異なることで何が懸念されるのか

- 医療職に対して何を求めているのか(指示が欲しい等)

を順に整理してみましょう。

そして、報告するときは「なにが言いたいの?」と思われてしまわないように、「利用者さんが○○だから指示が欲しい。具体的には○○というような状態です…」と結論から伝えてもらえると理解しやすく、指示も出しやすいです。

在宅介護の成功事例

徳原さんにとっての成功事例を教えてもらえますか?

| 事例まとめ | |

| 利用者 | 高齢のご夫婦で2人暮らし、普段は夫が妻を介護している。

|

| 生活状況 | 生活状況は悪く、部屋も散らかっているが支援を拒否。ケアマネジャーからの依頼、支援は往診のみで開始。 |

| 経過 | 夫は自立心が強く、なんでも自分で出来ていると往診医以外の介入が難しい状況でした。そんな中で妻が脱水となり、往診時に主治医の判断で訪問看護を指示、往診に同行し、夫が信頼する主治医の紹介のもと介入の許可いただきました。その後、紆余曲折あり、週2回定期的な訪問看護(点滴)を開始予定もこれまた拒否されてしまいます。

とにかく、人が家に来るのが嫌な方です。そこで、まずは支援者に来てもらう意味をもってもらう必要があると考えました。点滴のため1時間程度滞在するので、本来はできませんが、その間に部屋の掃除や調理を行い、これを続けていくうちに夫に変化が芽生えます。支援拒否から「来てもらえてよかった」に変わり、看護師を信頼してくれるようになりました。 夫に支援の意味を理解してもらうと同時に、掃除や調理は本来は看護の業務ではなく、ヘルパーさんの業務であることをケアマネジャーとともに繰り返し伝えます。当初は支援拒否が目立つ方でしたが、信頼のおける看護師から紹介することで訪問介護の導入につながりました。そして、医療面は主治医と看護師、生活支援は訪問介護と仕訳できるように。多職種協働、チームケアの基盤を築くことができました。 |

――今回、例をひとつをあげましたが、私は利用者さんを取り巻く各専門職が繋がっていく支援が成功事例であると思っています。なので、ひとたび繋がりはじめれば何らかの課題は出てくるかもしれませんが…、すべてが成功なのかもしれません。なぜなら、在宅支援は各コメディカルの存在で成り立っているからです。コメディカルで連携があればその課題もクリアしやすくなります。

CM(ケアマネ)さんからの依頼、医師からの依頼、ヘルパーさんからの依頼、看護師からの依頼と介入の経路は多種多様です。また、利用者さんの問題や必要な支援は各々によって異なります。一つの支援や支援者だけでは補えないこと、見えないことがあると思います。

私は、その利用者さんの状態から、一つの支援だったことが二つ三つと増え、繋がり、その支援者間での信頼が成り立つ連携ができることが重要だと考えていて、各職種の役割の大きさを意識しています。とりわけ、その中心となってマネジメントを行うCMさんの存在はとても大きいなと。

なので、成功事例は “ 支援者の輪を作れること ”。

今後も在宅支援における支援者の輪が作れることを目標として、日々の業務に臨みたいと思います。

さいごに

今回は、医療法人社団秀博会マサキクリニックの看護師長 徳原さんにインタビューさせていただきました。

医療との連携に悩んでいるサービス提供責任者等の方々にとって少しでも参考になれば嬉しいなと思います。

最後に徳原さん、お忙しい中であるにも関わらず、真摯にお話しいただきありがとうございました!