とつぜん会社からサービス提供責任者になってほしいと言われた。

でも、知識のない私にサ責の仕事が務まるのか正直、不安です・・・。

初心者にも分かる業務マニュアルがほしい。

当サイト「ヘルパー会議室」では、こんな方に向けてサービス提供責任者業務マニュアルを作成しました。

サービス提供責任者は訪問介護事業所の中心的なポジションを担う、とても重要な役職です。

しかし、その重要性に反して研修制度がなく、勉強する機会は少ないと言えます。そのため業務に対する理解が足りていないまま、サービス提供責任者になってしまうことも珍しくありません。

本マニュアルではこの現状を打開すべく、サービス提供責任者の仕事内容や業務の遂行にあたって必須となる知識を余すところなく解説しています。

サービス提供責任者に求められる役割や責務とはなにか?そして業務をどのように進めれば良いのか?をわかりやすく説明し、初心者でも実践できるように構成しました。

- 序章:サービス提供責任者とは?

- 第1章:業務内容「16個」のタスク

- 第2章:知っておくべき必須知識

サービス提供責任者の仕事は、決して見様見真似でこなせるようなものではありません。

本マニュアルはかなり長いですが、繰り返し読んでサ責の仕事内容や業務の進め方、必須知識をしっかりインプットしてくださいね。

※本記事は、厚生労働省の基準省令や解釈通知、ヘルパー会議室運営部の実体験および弊社関係事業所が実際に行っている運用方法を参考に作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、本マニュアルで解説する内容は自治体によって異なる場合があるためご注意ください。本記事は、あくまで参考程度にお考えいただき、実際の運用にあたっては各自治体への確認をお願いいたします。

この度、本ページで公開しているサービス提供責任者完全業務マニュアルを加筆・修正した『サ責白本』の販売を開始しました。本書は、介護保険だけではなく訪問系障害福祉サービスにも対応しています。一人サ責でお困りの方や新人サ責向けの必携の一冊です。もちろん事業所内研修にも使えます。ぜひご活用ください!

\ BCPテンプレなど10の特典つき! /

業務マニュアル序章:サービス提供責任者(サ責、させき)とは?

サービス提供責任者(通称サ責、させき)とは、その名のとおり訪問介護サービス全体の段取りを整える責任者です。

指定基準によれば、利用者の状態把握や訪問介護計画書などの書類作成、多職種との連携、サービス担当者会議の出席など、その業務は多岐にわたります。

そしてサービス提供責任者は、ヘルパーをまとめるリーダー的存在でもあります。ヘルパーの業務管理や指導育成など、あらゆることをなんでもこなす、まさにオールラウンダーな職種と言えるでしょう。

サービス提供責任者になるには資格が必要

サービス提供責任者は、誰でもなれるわけではありません。また訪問介護事業所に必ず配置しなければならず、不在という状況があってはいけません。

以下は、サービス提供責任者の資格要件や事業所に配置すべき人員の基準です。

【必要資格】

- 介護福祉士

- 実務者研修修了者

- 介護職員基礎研修修了者

- ヘルパー1級課程修了者

- 看護職員(看護師、准看護師、保健師)

※上記のいずれか。(看護職員については都道府県等によって取り扱いが異なる)

【配置基準】

-

利用者が40名またはその端数が増すごとに1人以上

(※前3カ月の平均値、新規指定の場合は推定数)

【勤務形態】

- 常勤専従

業務マニュアル第1章:サービス提供責任者の仕事内容16タスク

先に『指定基準』という難しい言葉を出しました。指定基準は介護保険法にもとづく厚生労働省令を指し、訪問介護事業者が遵守すべき「ルール」です。

当然ながら事業所の中心であるサービス提供責任者も知っておかなければなりません。指定基準が守られていなければ介護報酬の返還や指定取り消しなどの行政処分をうける可能性があります。

必ず一読し、頭の片隅に入れておきましょう。

参考:指定基準はこちら

解説記事:【すべて分かる】訪問介護の指定基準(人員、設備、運営)を完全解説

本マニュアルでは、この指定基準を押さえた上でサービス提供責任者の業務を16の仕事内容にタスク分けしました。

ここからは16個のタスクそれぞれを噛み砕いて分かりやすく解説していきます。

※タスク①~⑪までは、相談受付からサービス提供にともなう一連の流れを示しています。

タスク①『相談受付』

訪問介護へのサービス申し込み依頼は、基本的にケアマネからサービス提供責任者へ相談が入ります。

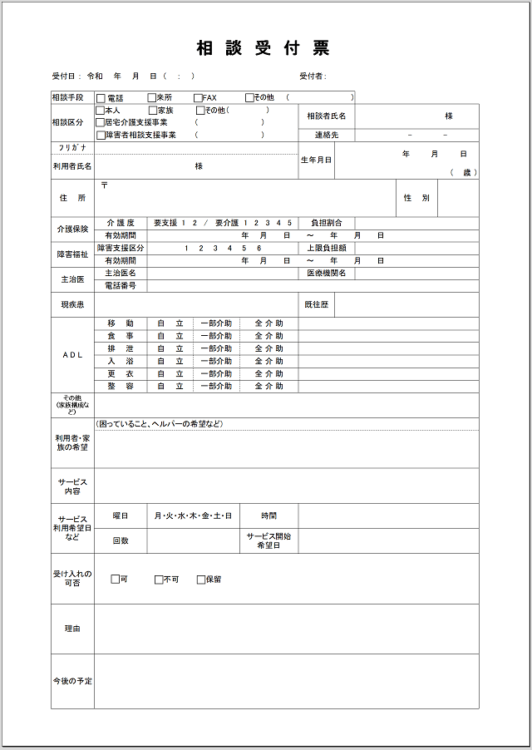

利用者本人や、その家族から相談されるケースもありますが、これはかなり稀。 相談を受けたサービス提供責任者がすべきことは、相談受付票を活用し、ケアマネから情報を収集することです。

相談受付時に聞き取る9項目

ただし、相談受付の段階ですべての項目を聞き取る必要はありません。この時点ではヘルパー派遣が可能かどうかの判断材料となる情報のみ収集しましょう。

具体的には下記9項目を確認してください。

- 相談依頼者の氏名と連絡先

- 利用者の氏名・年齢・性別

- 介護度

- 心身の状態(現疾患、既往歴、ADL)

- 希望するサービス内容

- 希望するサービス曜日・時間

- 利用者の住所(個人情報保護の観点から〇丁目まででOK)

- ヘルパーの希望(男性or女性の希望など)

- サービス開始希望日

これらの情報を収集できたら、サービス内容に対応できるスキルを持ったヘルパーはいるか?スケジュール調整は可能か?を管理者と共に検討し、その後、ケアマネへ返答します。

「受けるor断る」どちらにせよケアマネへの返答は、相談受付の当日中、おそくとも翌日には行いましょう。

返答が遅いとケアマネの仕事が進みません。すぐにサービスを開始したい利用者なら尚のこと、ケアマネは早く受け入れ先の訪問介護を探さなければならないのです。

新規依頼を「受ける」と決定したら追加情報を聞き取る

新規依頼サービスを「受ける」と決定したら、相談受付時に聞けてない情報をケアマネから収集します。

- 住所の詳細

- 負担割合

- 主治医や医療機関

- より詳しいアセスメント情報

などを聞き取り、相談受付票に追記してください。可能であればケアマネからフェースシート(基本情報)をもらっておくと良いでしょう。

また、なぜ負担割合を確認する必要があるのか?というと、「契約」時に利用者負担額を説明しなければならないためです。1割~3割、あるいは生活保護世帯なのかを把握しておかねば見積もりを作成できません。この時点で必ず確認してください。

※相談受付の対応について下記でより詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

タスク②『事前訪問』

訪問介護サービスの開始前にケアマネと日程を調整して事前訪問を行います。

事前訪問で行うべきことは住環境・室内環境の確認、アセスメント、契約などです。

またこの際には初回のサービス担当者会議も兼ねている場合がほとんど。

下記の書類や物品を準備し、事前訪問に臨みましょう。

| 準備書類・物品リスト |

|

|---|

事前訪問時の確認ポイント

アセスメント、契約、担当者会議についてはタスク③④⑤で解説しますので、ここでは、それ以外の確認ポイントを紹介します。

| 住環境の確認 | 利用者宅の住環境や入室時の手順・マナーを確認します。

などを確認しましょう。

|

|---|---|

| 室内環境の確認 | 利用者宅の玄関、トイレ、浴室、リビング、寝室、台所など室内環境の見取り図をとります。 なお、室内環境の確認時には今後想定されるリスクを考えながらチェックしてください。

などを意識して確認しましょう。 ※見取り図が欲しい方はコチラからダウンロードしてください。

|

| 介護保険証、負担割合証の預かり | 介護報酬の請求時に介護保険被保険者証と負担割合証が必要となりますので、コピーをとり事業所に保管しておきます。

たいていの場合、ケアマネからコピーをもらえるかと思いますが、本来ケアマネにその義務はありません。したがってケアマネからもらえないこともあります。 その場合は「サービス提供責任者からケアマネにお願いしてコピーをもらう」、あるいは「利用者から原本を預かりコピーをとる」のどちらかで行ってください。 なお利用者から原本を預かる場合は「預かり証」を使用しましょう。 ※預かり証が欲しい方はコチラからダウンロードしてください。

|

事前訪問のマナー

事前訪問は利用者との初顔合わせの場。これから信頼関係をうまく構築していくためにも、好印象をもってもらうマナーを心がけておきましょう。

| 服装マナー |

|

|---|---|

| 入室時マナー |

|

| その他のマナー |

|

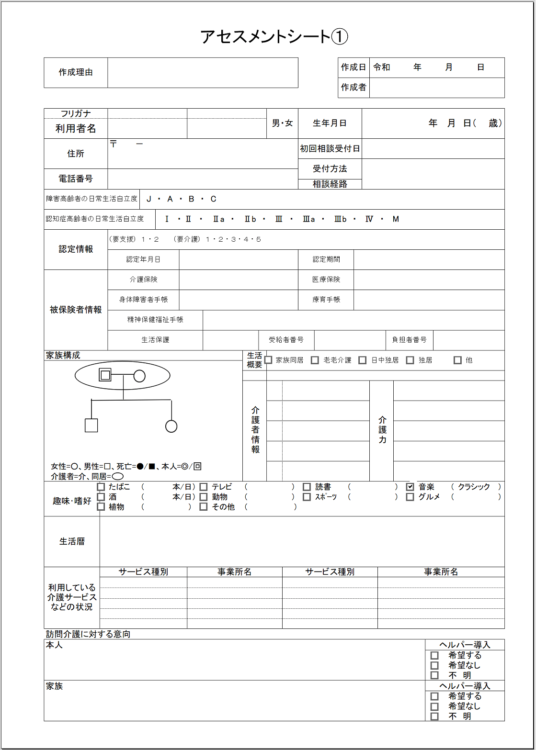

タスク③『アセスメント』

アセスメントとは“事前評価”や“査定”を意味します。利用者情報を収集・分析し、「利用者・家族が望む生活とはどのようなものか?」「生活上の困りごとや課題は何か?」を明確にすることがアセスメントの目的です。

ケアマネが行うアセスメントは、統一したアセスメントが行えるようにと厚生労働省が定めた“課題分析標準項目”にもとづき実施されます。

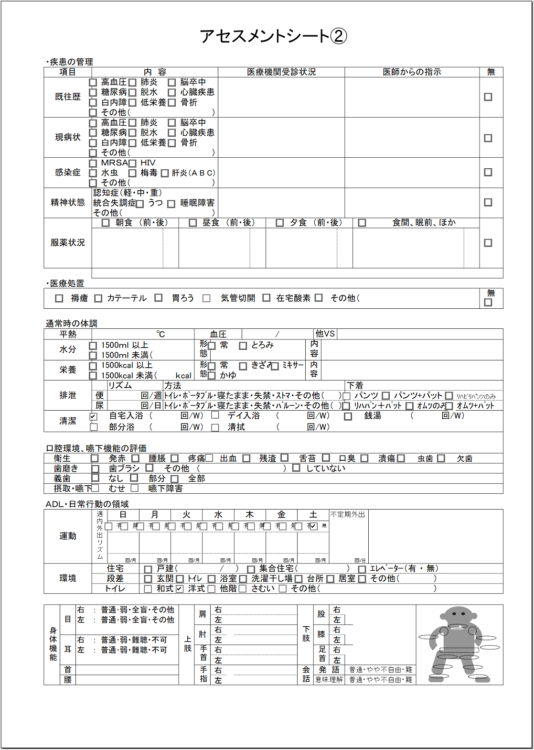

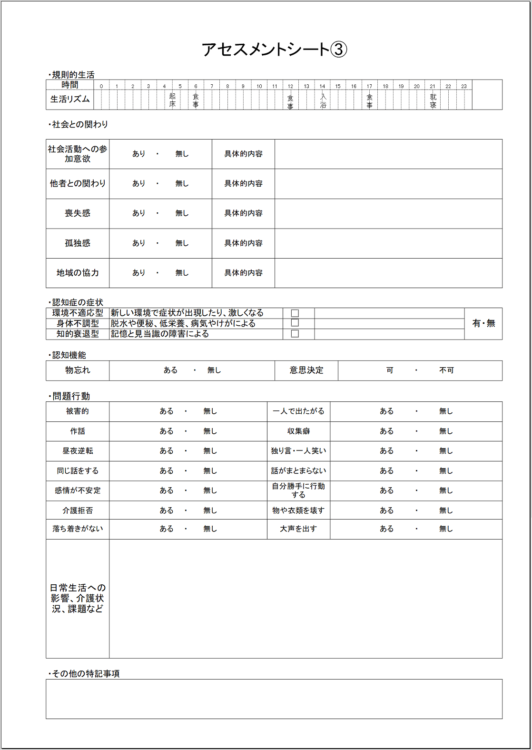

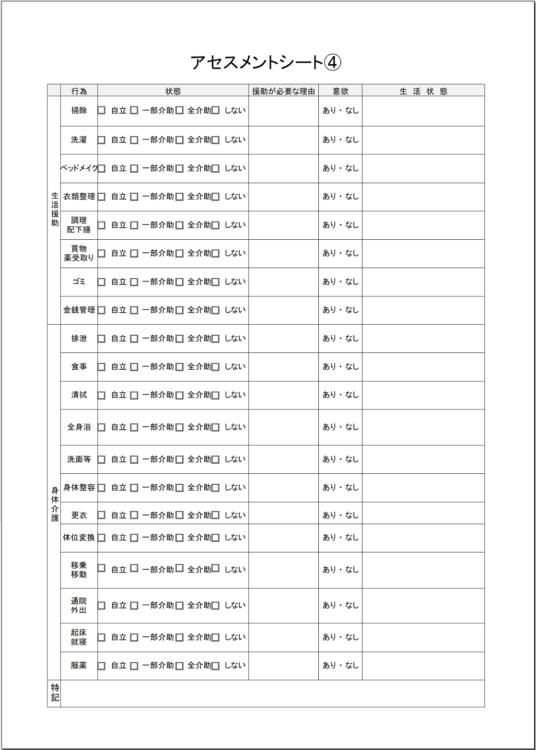

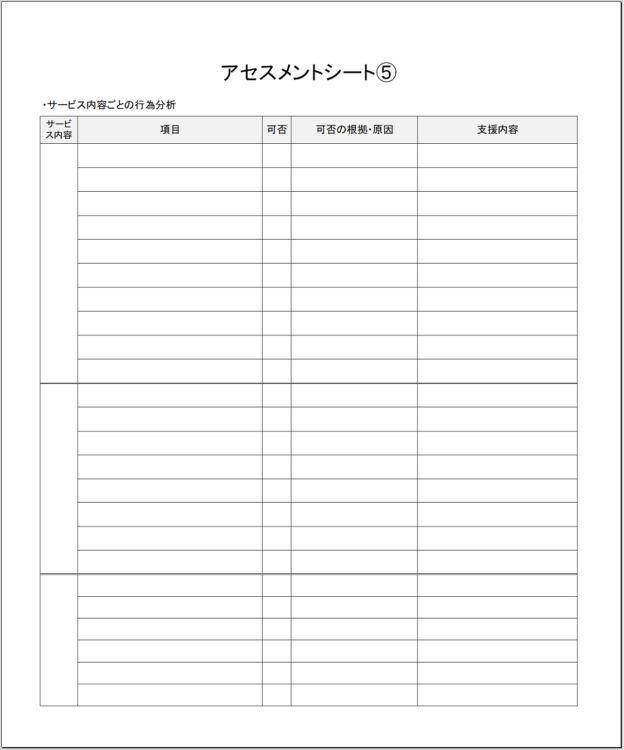

一方でサービス提供責任者が行うアセスメントには、定められたツールがありません。そのため、各事業所が独自で作成したアセスメントシートを使用して、利用者情報を収集・分析することになります。

\ アセスメントシート例 /

クリックすると拡大します

過剰に「質問しすぎない」よう注意する

サービス提供責任者はケアマネとは別にアセスメントを行います。

ここで注意しておきたいことは“過剰に質問しすぎない”こと。利用者・家族はすでにケアマネから色々と質問されています。同じ質問を何度もされると相手の負担になるため配慮が必要です。

ケアマネから事前にアセスメント情報を収集しておき、不足している内容や、訪問介護の視点から必要だと考えられる内容をヒアリングしましょう。

室内の状況から得られる利用者の情報もあります。例えば「物の置き方」や「水回りの衛生状況」、他にも「薬が散らばっている」など、室内をさりげなく観察してみましょう。利用者本人も気づいていない困りごとや課題を知るヒントがつかめるかもしれません。

アセスメントで訪問介護の役割を明確にする

先ほど訪問介護の視点から必要だと考えられる内容をヒアリングすると言いました。

これは

- 利用者・家族の要望(訪問介護になにを求めているのか?要望する原因はなにか?)

- 利用者が「していること」「できること」「できないこと」はなにか?

- 家族が担う部分はどこか?

を把握するということです。

それによりヘルパーが“何を”担当して“どのように”支援するのか、訪問介護の役割が明確になります。

ただし、単に利用者・家族のしてほしいという要望に応えるだけでは自立支援と言えません。

訪問介護サービスの目的は、利用者がその人らしく自立した生活を送れるよう支援することにあります。

例えば、「ヘルパーと一緒に行えばできるのではないか?」、掃除機が重くて持てないならばクイックルワイパーなど「代替品を活用すればできるのではないか?」を検討する視点が自立支援です。

していること・できることは本人に行ってもらうと同時に、できないことは「どのように支援すればできるようになるのか」を考える姿勢をサービス提供責任者は忘れないでください。

※アセスメントについて下記でより詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

タスク④『サービス担当者会議の出席』

サービス担当者会議は「利用者やその家族・各サービス担当者・主治医などが一堂に集まり、ケアマネが作成したケアプラン原案を確認する会議」です。

ケアプラン原案に位置付けられた援助目標、内容、意向に対して、多職種が専門的な見地から意見を出し合い、どのように利用者と関わっていくのか共通認識や情報共有を図ります。

原則、利用者の自宅で開催され、ケアマネが司会進行をつとめます。

多職種間で情報を共有することや認識のズレをなくすことは、チームケアを行う上で欠かせません。ケアマネから開催の連絡があれば、サービス提供責任者もチームの一員である以上、積極的に参加しておきましょう。

ケアマネが作成したケアプラン原案はサービス担当者会議を経て、本プランへと決定されます。

担当者会議のタイミング

担当者会議は、下記5つのタイミングで開催されます。

- ケアプランを新規に作成したとき

- ケアプランを変更するとき

- 利用者が要介護度更新認定を受けたとき

- 利用者が要介護度状態区分変更の認定を受けたとき

- 利用者に大きな状態変化があったとき

またサービス提供責任者からケアマネに対して、担当者会議の開催を依頼する場合もあります。

例えば定期的なモニタリングの結果から利用者の状態変化が見られたときや、その状態変化に伴い、サービスのミスマッチが発生している可能性があるときには、サービス提供責任者からケアマネに開催依頼をしてください。

担当者会議におけるサービス提供責任者の役割

担当者会議において訪問介護に求められる役割は、在宅介護の専門家として意見やサービス提供の中で得られた利用者情報を的確に伝えることです。

利用者にとってもっとも身近な専門職と言える訪問介護には、生活に密着しているからこそわかることがあるはずです。それは他の職種、ひいては家族からも見えないとても貴重な情報となります。

例えば

- 自宅での利用者の生活状況や心身の変化

- 今、本人が何に困っているのか

- 本人が自覚できていない潜在的な課題

- 訪問介護の介入による状態変化(できること、できないことの維持・改善・悪化など)

など訪問介護ならではの情報をしっかり伝えましょう。

各専門職や家族が役割を果たし、それぞれの意見や情報を担当者会議の場で共有することは、在宅サービス全体の方向性や具体的な支援内容をより利用者に適したものに修正・改善することにつながります。

また担当者会議に出席する前に、普段からサービスを提供しているヘルパーから情報を収集し、当日に話す内容を整理しておくなどの準備を行ってください。

多くの職種が集まる担当者会議は、思いのほか緊張してしまうものです。失敗しないために準備万端の状態で担当者会議に臨みましょう。

初回の担当者会議はサービス内容の確認がメイン

たいていの場合、初回の担当者会議は事前訪問に合わせて開催され、「訪問介護サービス導入にともなうサービス内容の確認」が目的・議題になります。

要は、ケアプランに位置付けられているサービス内容を現場レベルで“すり合わせる”ということです。

例えばサービス内容が掃除と調理、買い物だとすると…

- 掃除の個所

- 買い物代行で利用するスーパーはどこか

- 食べ物の好き嫌い

- 掃除・調理・品物へのこだわり

- 調理の品数や量

- 食事形態

- 食事・水分制限はあるか

- 食前・食後に服薬する薬はあるか

- 食事は配膳までで良いのか、食べ終えるまでヘルパーに居てほしいのか

- 本人が行うこと、ヘルパーが行うこと、ヘルパーと一緒におこなうこと、家族がおこなうことの取り決め

- 不穏な状態だった場合、サービスをどう進めるのか(不穏が強い利用者の場合)

- サービス曜日ごとの調理・掃除・買い物のバランス

- 他の介護・医療サービス事業所との連携方法

- 利用者家族との約束事の取り決め

などをすり合わせ、これから提供するサービス内容を具体的に決定していきましょう。

※サービス担当者会議について下記でより詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

タスク⑤『契約業務』

訪問介護サービスを開始するにあたり、利用者・家族に対して契約に関する重要事項を交付・説明し、同意を得なければなりません。

そのために必要な契約書類は下記の3つです。

- 「契約書」…契約内容が記載された文書。契約が締結された証明となる。

- 「重要事項説明書」…運営規定をもとに作成する文書。サービス利用においての重要事項が記載されている。

- 「個人情報使用の同意書」…ケアマネなどの関係機関と個人情報を共有することへの同意書。

これらを利用者・家族へ説明し、同意した証として署名捺印をもらい契約締結となります。各契約書類は2部づつ用意し、双方で保管してください。

契約のタイミングは事前訪問時や初回の担当者会議の後に行います。ただしケースによって後日改めて行う場合や、サービス提供を優先する場合もあります。

いずれにせよ契約とは利用者と事業所の意思表示の合致により成立するものです。 後から「そんなこと聞いてない」と言われないように、ていねいな説明を心がけておきましょう。

説明の順序

契約は重要事項説明書 ⇒ 契約書 ⇒ 個人情報使用の同意書の順序で説明していきます。

「契約書から説明するものでは?」と思われたかもしれませんが、これは間違い。なぜなら契約とは利用者が選択するものだからです。要は、先に訪問介護の重要事項をきいた上で、それについて納得してから契約は結ばれるものというわけですね。

契約の順序が前後してしまうと、話のつじつまが合わなくなるので注意しておきましょう。

説明のポイント

記載されている内容を「最初から最後まで読み上げる」といった説明方法はおすすめしません。

契約書、重要事項説明書は“固い言葉”が使われている公文書です。難しい言葉をダラダラ説明をされても、利用者・家族からすれば疲れるだけで、内容も頭に入らないでしょう。

そのため、相手が分かりやすい平易な言葉で説明することが大切になります。また契約書と重要事項説明書の重複している内容を省く、など時間短縮する配慮も必要です。

下記はトラブルにつながりやすい項目です。契約の際には重点的に説明し、利用者・家族の理解を促しましょう。

- 利用料金(加算、キャンセル料を含む)

- ヘルパーの禁止行為

- 訪問介護の範囲(できること・できないこと)

- サービスの中止事由(利用者側、事業者側の解約・契約解除について)

- 秘密保持について

- 苦情対応について(苦情窓口など)

- 事故・緊急時対応について

- 損害賠償について

※契約について下記で具体的な説明例などを詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

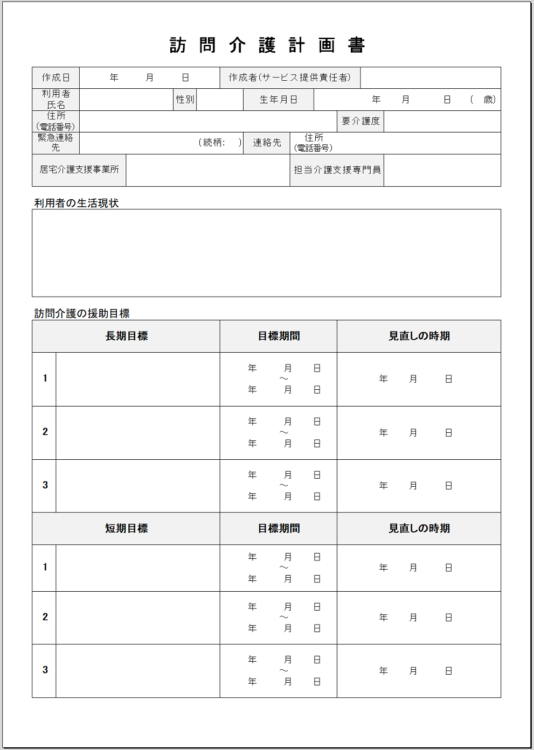

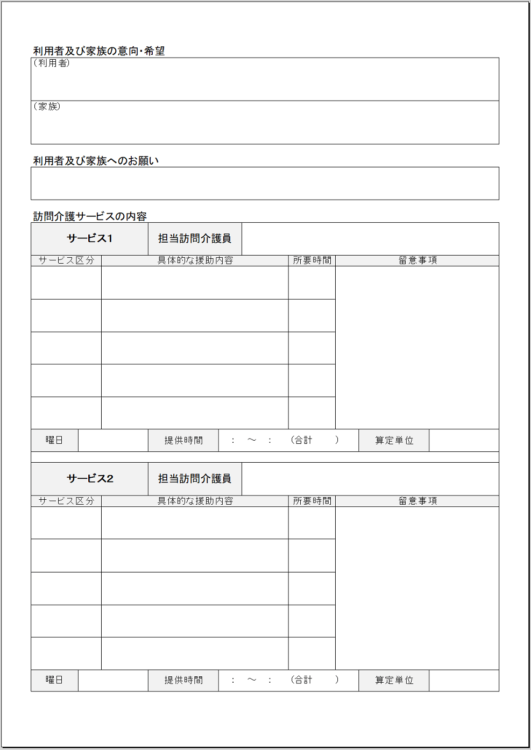

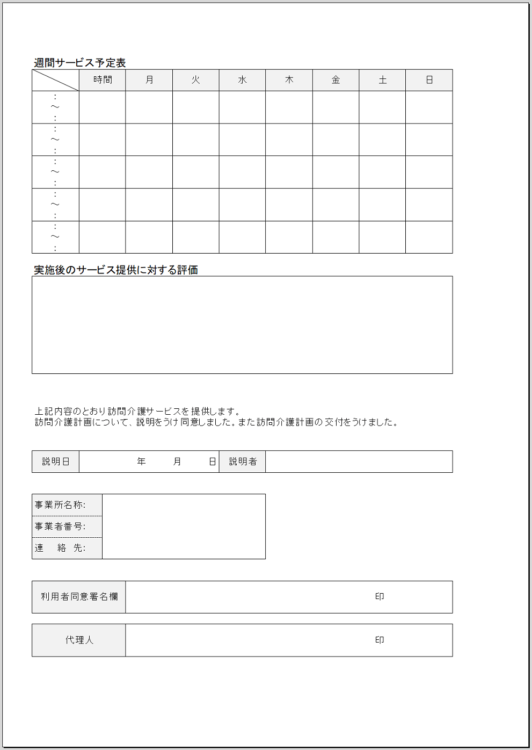

タスク⑥「訪問介護計画書の作成」

訪問介護計画は、訪問介護サービスにおける個別援助計画を指します。

アセスメント(タスク③)により明確になった利用者の困りごとや課題に対して「どのような援助目標のもと、どのような支援を、どくらいの期間、何回行うのか」を示した書類が訪問介護計画書です。

この訪問介護計画書はケアマネが作成したケアプランに沿って策定しなければならないと定められています。

ケアプランは利用者の基本情報や援助目標、サービス種類、内容などが記載されている、いわばサービス全体の設計図。一方で訪問介護計画は、ケアプランの中から訪問介護が担う部分を抜粋し、具体的な指標を示した計画です。

そのためケアプランに位置付けられていないサービス内容を、勝手に訪問介護計画に位置付けることはできません。またケアプランの援助目標と方向性がズレている、といったこともNGです。

ケアプランと訪問介護計画に矛盾が生じないように注意して作成しましょう。

作成のタイミング

初回の担当者会議で決定されたケアプランをケアマネからもらい、サービス開始までに訪問介護計画書を作成します。作成後は利用者や家族へ説明し、同意をえた上で交付しましょう。(2部準備しておき双方で保管)

ただし、訪問介護計画書は一度作成したら終わりではなく、初回作成以降も必要に応じて更新しなければなりません。

下記7つのタイミングで更新してください。

- 要介護認定の更新時

- サービス内容の変更時

- サービス曜日・時間変更

- サービス回数の追加・減少

- 総合的な援助方針の変更時

- 長期・短期目標の達成時

- 長期・短期目標の期間更新時

訪問介護計画書に盛り込む項目

訪問介護計画書に決められたフォーマットはありません。そのため事業所によって書式が異なります。

\ フォーマット例 /

クリックすると拡大します

訪問介護計画書に盛り込む項目は下記のとおりです。

| 作成年月日、作成者氏名 | 作成年月日、サービス提供責任者の氏名を記入します。 作成年月日はサービス開始前になるはずですので、日付のズレがないよう注意してください。

|

|---|---|

| 利用者基本情報 | 下記の利用者基本情報を記入します。

など

|

| 日常生活全般の状況 | アセスメントで収集した日常生活の状況を記入します。例えば「独居なのか?」「家族が同居なのか?」「身の回りの事はどのようにしているのか?」など記入してください。また初回の訪問介護計画書の場合は「サービス利用に至った経緯」も記入しておきましょう。

|

| 利用者・家族の希望や要望 | アセスメントで収集した利用者・家族の希望や要望を記入します。

の3点を記入しましょう。

|

| 援助目標(長期・短期) | アセスメントで収集した現状の課題に対する援助目標を記入します。 ケアプランの援助目標を転記するのではなく、あくまでも訪問介護の視点から長期・短期目標をそれぞれ設定してください。 (例:掃除の長期・短期目標)

(NG例)

|

| 目標の期間 | 定めた長期・短期目標の期間を記入します。ケアプランに記載されている目標期間と合わせてOKです。

|

| サービス内容 | アセスメントした結果を踏まえ、援助目標を達成するために提供するサービス内容を記入します。 具体的な項目は下記のとおりです。

※なお算定単位数、担当ヘルパー氏名については自治体により不要な場合があります。 |

| 評価欄 | 評価は『利用者の状態変化があった』場合や『目標の更新時期』に合わせて行い記入します。初回の訪問介護計画書の作成時は空白でOKです。

などを評価欄に記入しましょう。

|

| 事業所名、連絡先 | 事業所の名称、連絡先を記入します。

|

| 説明日、説明者氏名 | 利用者・家族への説明日とサービス提供責任者の氏名を記入します。

|

| 同意欄 | 利用者・家族への説明後、内容に同意をいただいた上で記名捺印をもらいます。 利用者が疾病などで記入できない場合は家族などに記入してもらいましょう。

|

訪問介護計画書について下記で具体的な書き方や文例を紹介していますので、こちらも参考にしてください。

タスク⑦「サービス指示書の作成」

サービス指示書は、訪問介護計画に位置付けた「サービス内容の手順」を現場レベルに落とし込んだ手順書です。

時系列でサービス開始から終了までの段取りや注意点を記入し、この指示書をもとにヘルパーは実際のサービスを提供します。

作成のタイミング

サービス指示書は、初回の訪問介護計画書が完成したタイミングで速やかに作成します。その後サービスを開始する中で、変更箇所があれば改良を加えてください。

訪問介護は、急な欠員などで、代わりのヘルパーが指示書を頼りにサービスに入ることがあります。この際、指示書を更新しておらず、古い情報をもとにサービスを提供してしまえば事故や苦情を誘発します。

不要なトラブルを防ぎ、安心してヘルパーがサービスを提供するためにも、サービス指示書は「最新の情報に更新しつづけるもの」だと心得ておきましょう。

サービス指示書に盛り込む項目

サービス指示書に決められたフォーマットはありません。また利用者・家族へ交付する義務もありませんので、ヘルパーにとって分かりやすいフォーマットを選びましょう。

一般的には「サービス内容」「所要時間」「手順」「留意事項」の4項目で構成されているサービス指示書が多いです。

\ フォーマット例 /

サービス指示書の書き方のポイント

サービス指示書は、初めて訪問するヘルパーでも、手順どおり進めれば滞りなくサービスを完遂できるように作成します。細かすぎるレベルで作り込むことでようやく“使える”手順書になります。

下記はサービス指示書の作成ポイントです。

| ポイント(1)

「物品の置き場所を具体的に書く」 |

サービスで使用する物品類は、具体的な場所を詳しく書きましょう。 例えば『和室にある押し入れ2段目の左奥』というように誰が見ても分かるように記入します。 |

|---|---|

| ポイント(2)

「自立支援の視点で書く」 |

せっかく自立支援を展開するための訪問介護計画を立てても、実際にサービスを提供するヘルパーに浸透していなければ意味がありません。

『ヘルパーが介助すること』と『利用者が自ら行うこと』を明確に分けて記入することが大切です。また、状態変化があった場合の対応方法や「できるのにやらない」利用者への誘導ワードなども書いておくとヘルパーは不安なくサービスに臨めます。 |

| ポイント(3)

「NGワード・行動を書く」 |

利用者によってはタブーな言葉や行動があります。「○○と言われると怒る」「○○されると気分が悪い」など千差万別です。NGワードは、たとえ初めて訪問するヘルパーだとしても『知らなかった』では済まされません。必ず指示書に書いておき、ヘルパーと共有しておきましょう。 |

| ポイント(4)

「本人のルールやこだわりを書く」 |

訪問介護は利用者がこれまでの生活で培ってきた、その家のルール・こだわりを尊重しながら進めます。例えば「掃除機を使用せずにモップやほうきで掃除する」などが利用者それぞれにあるかと思います。もちろん対応可能な範囲であることが前提ですが、ルール・こだわりもしっかり指示書に反映しましょう。 |

| ポイント(5)

「主治医からの指示を反映する」 |

主治医から日常生活の注意点を指示されているならば、それも指示書に記入します。主治医からの指示は、命に直結する場合もあるため記入漏れがないよう注意してください。 |

| ポイント(6)

「事故リスクを書く」 |

利用者の状態や自宅環境は訪問先によって大きく変わるため、事故リスクは単一的なものではありません。 「利用者Aは○○だから、○○の事故リスクがある。なので○○に注意する」ということは必ずあるもの。 各々に応じた、事故が『発生するかもしれないリスク』と『対応方法』を記入しておきましょう。 |

| ポイント(7)

「入退室時の手順もこまかく書く」 |

入室・退室時の手順はクレームにつながりやすい部分です。 特に、退室時はヘルパーが「やりっぱなし」がないか確認できるように細かく記入してください。 |

サービス指示書について下記で具体的な書き方や文例を紹介していますので、こちらも参考にしてください。

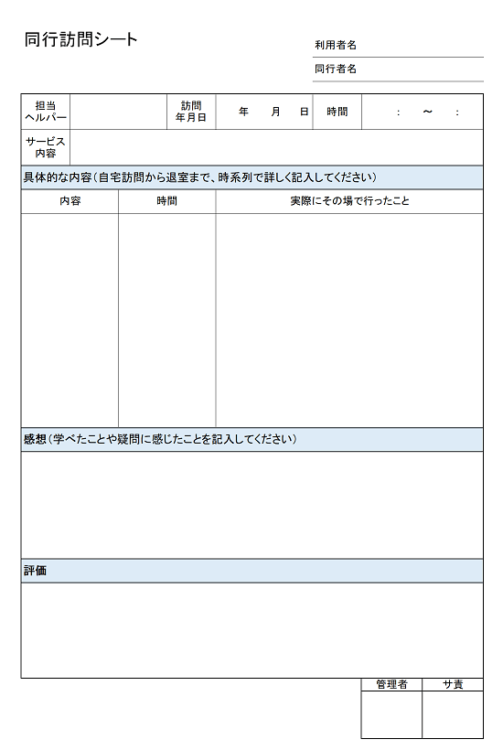

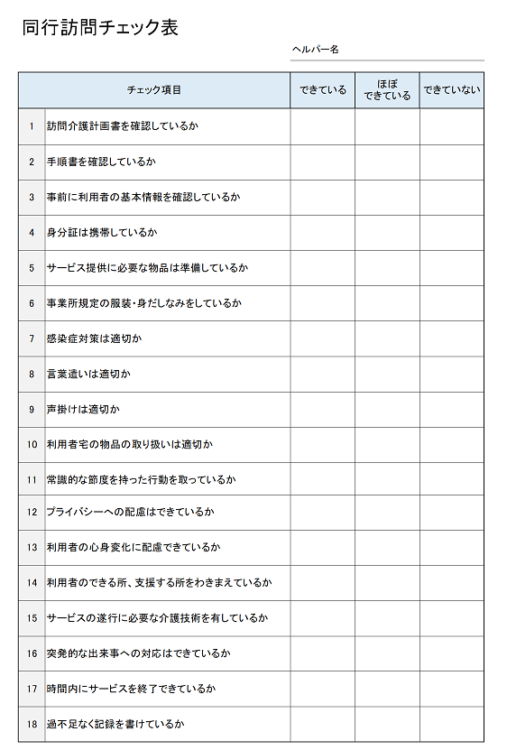

タスク⑧「同行訪問」

同行訪問は、サービス提供責任者がヘルパーの訪問に同行し、サービス内容・手順を実践的に教える指導育成の方法です。

訪問介護におけるOJT(On-The-Job Training)のひとつで、実際の介護現場をとおしてヘルパーが1人で適切な支援ができるかどうかを確認します。

契約が済み、初回訪問を行う際にはサービス提供責任者がヘルパーに同行しましょう。

同行訪問を実施せず、いきなりヘルパーを単独で訪問させてしまうと適切なサービス提供はできません。事故・苦情リスクの発生、さらにはヘルパーのモチベーション低下を招くおそれもあるため、初回訪問は必ず同行してください。

初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回月内に

- 『サービス提供責任者が自らサービスを提供した場合』

- 『ヘルパーの訪問にサービス提供責任者が同行した場合』

のどちらかを満たすことで算定できる加算です。(※200単位を加算)

初回加算を算定するという意味でもサービス提供責任者による同行訪問は必要になります。

参考:訪問介護の初回加算とは?

同行訪問の進め方

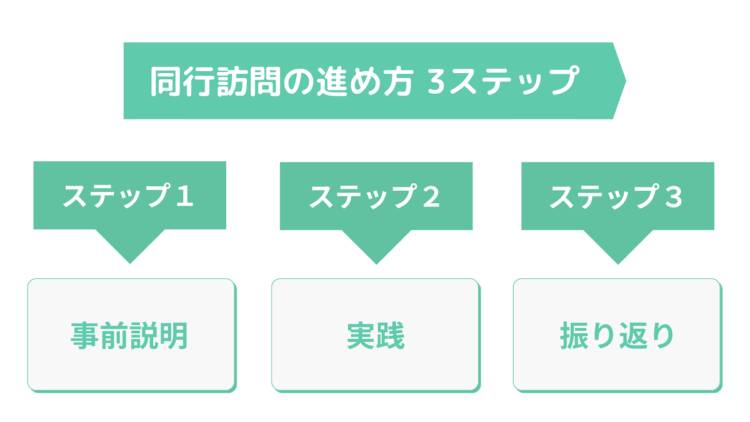

同行訪問は、「事前説明」「実践」「振り返り」の3ステップでヘルパーへの指導育成を図ります。

- STEP1事前説明

まず同行訪問を実施する前に、ケアプラン、アセスメント、訪問介護計画書、サービス指示書の4つの書類をもとにヘルパーへ事前説明を行ってください。

できれば直接ヘルパーに各書類を見せながらの説明が望ましいです。前もってヘルパーの疑問や不明点を解消しておくことで不安なくサービス提供に臨めます。直接面談が難しければ電話などの手段で説明し、伝えきれない部分は同行訪問時に確認しましょう。

また事前説明では

- なぜ、このようなサービス目標になったのか?

- なぜ、このようなサービス内容が必要なのか?

- なぜ、そのサービスをその手順で行うのか?

といったサービスの“根拠”を伝えることがポイントです。

サービスの根拠を理解したヘルパーは“目的意識”を持つようになります。言われた仕事を“なんとなく”こなすのではなく、自発的に仕事に取り組むことでモチベーションアップや質の高いサービス提供につながります。

- STEP2実践

事前説明を終えたら対象となる利用者宅へ、同行訪問を実施します。

1回目の同行訪問は、サービス提供責任者が入室~退室までのサービス提供の手本を見せ、2回目以降でヘルパーに実践させましょう。そして最終段階の同行訪問では、あえて手助けせず、ヘルパーが1人でできるかどうかを確認してください。

また訪問介護は他人の家に入って仕事をするため、気遣いを忘れてはなりません。たとえ注意したくなる場面があっても、利用者宅での注意は最小限に留めましょう。

- STEP3振り返り

経験の浅いヘルパーには複数回の同行訪問が必要

経験の浅いヘルパーには、複数回にわたっての同行訪問が理想です。

経験値、力量のあるベテランヘルパーならば、一度の同行訪問でも適切なサービスを提供できるかもしれません。しかし経験の浅いヘルパーとなると話は別です。十分な回数を確保しなければ、適切なサービス提供はできません。

また中途半端に一人立ちさせることで、不適切な“自己流の技術”が身についてしまう恐れもあります。

とはいえ、多忙なサービス提供責任者からするとスケジュール調整が難しい場面もあるでしょう。そんなときは、他のベテランヘルパーのサービスに同行させるなども方法のひとつです。

タスク⑨「モニタリング」

モニタリングとは、ケアプラン・訪問介護計画に沿って提供しているサービスが、「現在の利用者の状態に適しているか?」「援助目標はどの程度達成されたのか?」を“評価”することを指します。

主に間接的な方法と直接的な方法の2つによりモニタリングを実施します。

- 『間接モニタリング』…ヘルパーからの報告や実施記録によりサービス状況を把握する

- 『直接モニタリング』…サービス提供責任者が訪問して利用者・家族にヒアリングする(モニタリング訪問)

普段から間接的なモニタリングによりサービス状況を把握しておき、そこから必要に応じて直接的なモニタリング訪問を実施しましょう。

モニタリングの結果、利用者の現状と提供しているサービスに“ズレ”が生じているならば、ケアプランの変更をケアマネに依頼します。そしてケアプランに沿って訪問介護計画も適した内容に更新してください。

モニタリング訪問の頻度とタイミング

モニタリング訪問の具体的な頻度は定められていませんが、初回訪問から1ヵ月後に1回、その後は1ヵ月~3カ月に1回のペースが一般的です。

ただし利用者をとりまく環境や心身の状態は、日々刻々と変化していくもの。大きな変化があった場合や苦情が寄せられた場合などは、あまり頻度にしばられず適宜モニタリング訪問を実施しましょう。

また、さほど変化のない利用者であれば、訪問介護計画に定めた長期・短期目標の更新時期に合わせてもOKです。

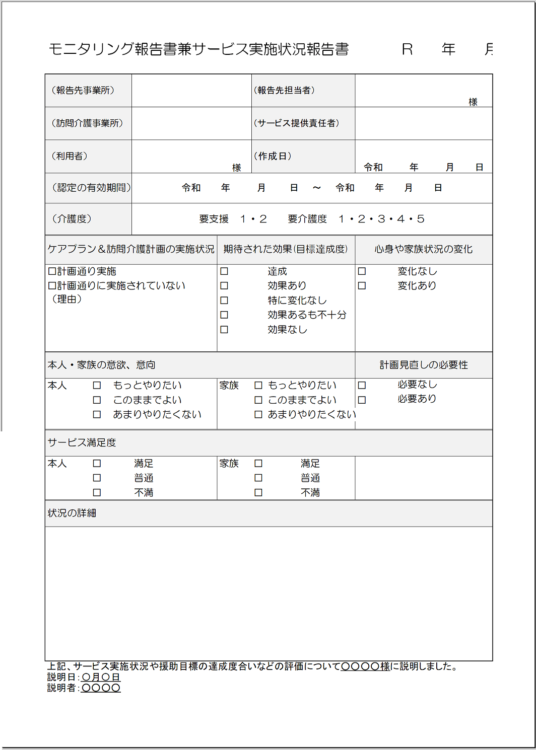

モニタリング報告書の作成

モニタリングの結果は「モニタリング報告書(兼サービス実施状況報告書)」に記録し保管します。

また作成後はケアマネへの提出も必要です。

基本的に毎月作成し、月初1日~3日までにサービス提供票(※タスク⑩で解説)と一緒にケアマネへ提出しましょう。

なおモニタリング報告書に決められたフォーマットはありません。そのため事業所によって書式が異なります。

\ フォーマット例 /

下記で具体的なモニタリングの実施方法や報告書の書き方・文例を紹介しています。

こちらも参考にしてください。

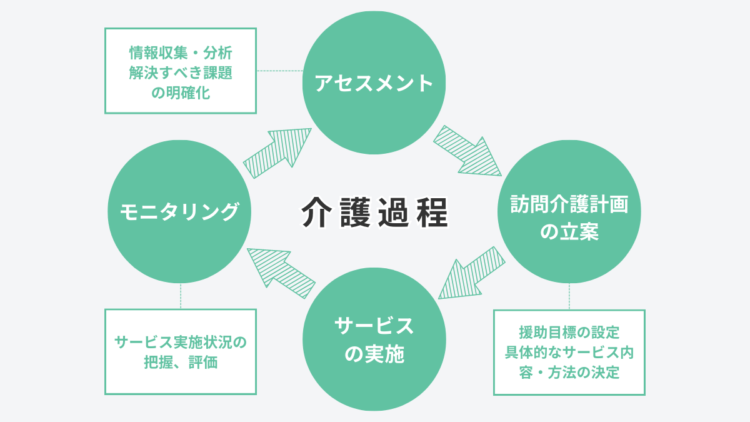

介護過程とは、利用者がその人らしく自立した生活を送れるように解決すべき課題を明らかにし、どのような支援が必要なのかを考え、実践、評価する一連の流れを指します。

つまり、これまで解説してきた「アセスメント ⇒ 訪問介護計画の立案 ⇒ サービスの実施 ⇒ モニタリング」までのサイクルが介護過程です。

これからの訪問介護には、根拠にもとづく意図的な支援が求められます。

その場の“思い付き”や“勘”に頼るのではなく「利用者は、どのような生活を望んでいるのか」「なぜ、その支援が必要なのか」「訪問介護が介入することにより、どのような変化があったのか」などの専門的な裏付けを明確にしたサービスを提供しなければなりません。

そして、このサイクルを回し続けた先に、“その人らしい生活の実現”がみえてくるのです。

サービス提供責任者は介護過程の中心を担っている自覚をもち、アセスメント・訪問介護計画の立案・サービスの実施・モニタリングを訪問介護サービスが終了するまで繰り返し行いましょう。

この度、本ページで公開しているサービス提供責任者完全業務マニュアルを加筆・修正した『サ責白本』の販売を開始しました。本書は、介護保険だけではなく訪問系障害福祉サービスにも対応しています。一人サ責でお困りの方や新人サ責向けの必携の一冊です。もちろん事業所内研修にも使えます。ぜひご活用ください!

\ BCPテンプレなど10の特典つき! /

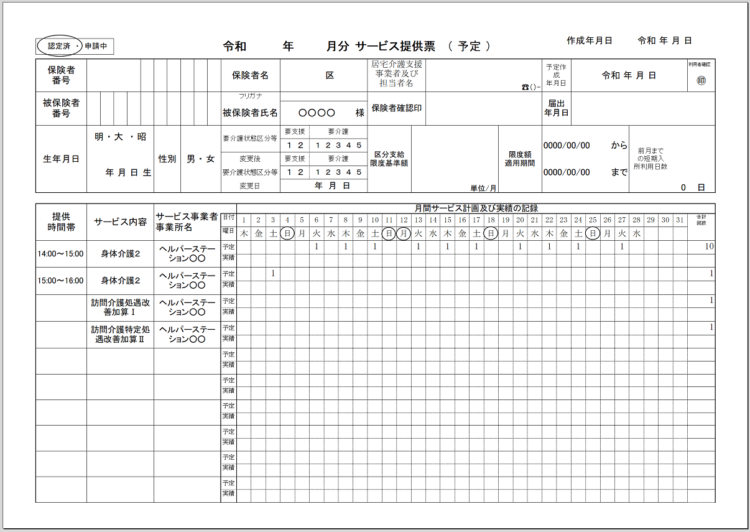

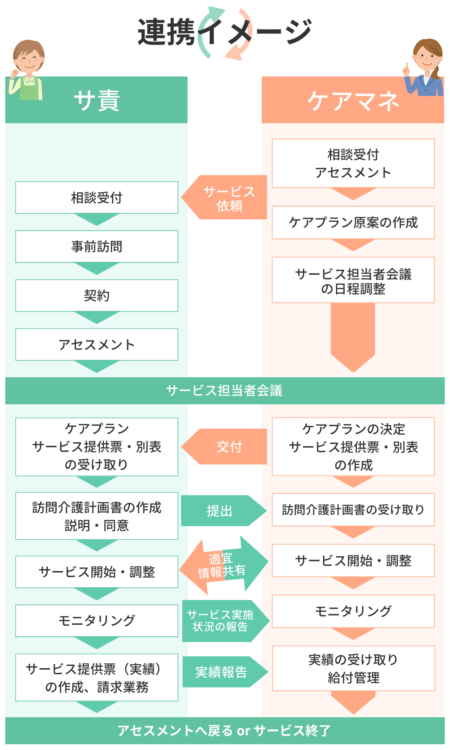

タスク⑩「実績報告」

ケアマネはサービス提供が決定すると、利用者ごとに毎月、サービス利用票・別表を作成します。次に利用票から各サービス事業者が担当する部分を抜粋した「サービス提供票・別表」を作成し、毎月の初めまでに各サービス事業者へ交付します。

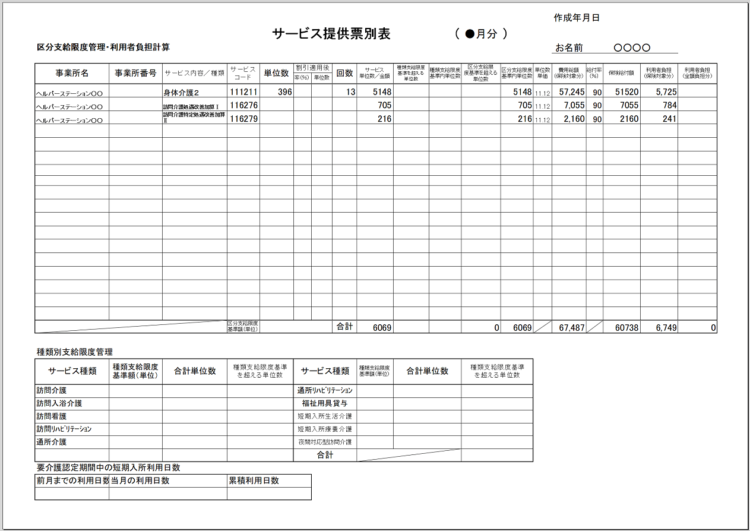

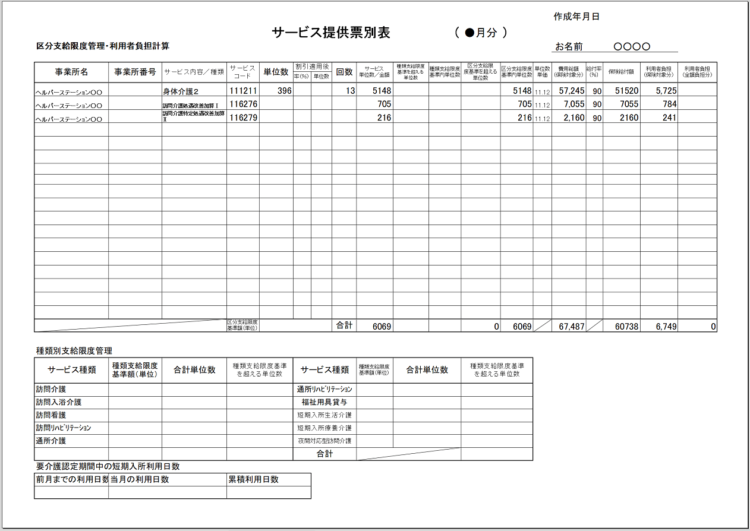

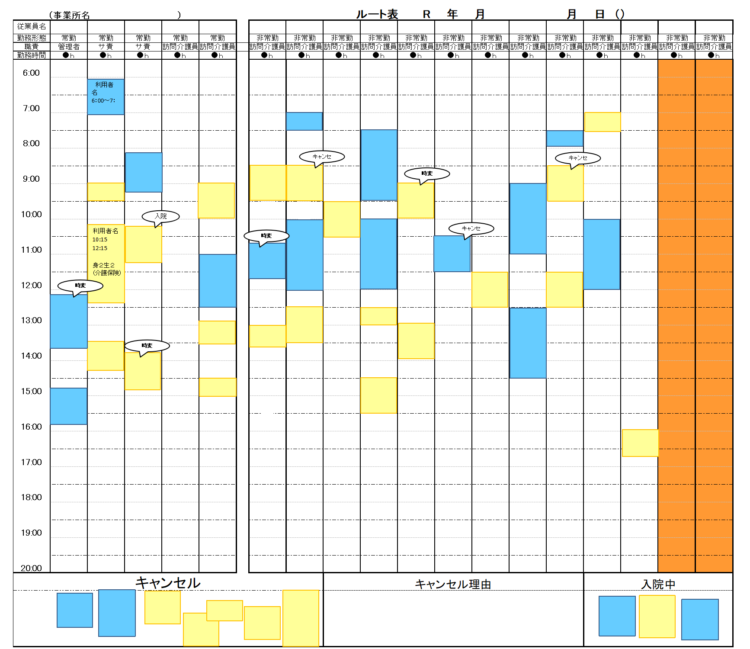

\ サービス提供票・別表 /

クリックすると拡大します

サービス提供責任者は、提供票が手元に届いたら、まず内容を確認し、間違いがあればケアマネに訂正依頼の連絡を入れましょう。そして提供票をもとにヘルパー派遣のスケジュールを組んでいきます。

また日々サービス提供をする中で、キャンセルや時間・曜日変更、サービス内容の変更などがあった場合は、介護報酬に差異が生じるため、その都度ケアマネへ報告してください。

月末ごろには、ヘルパーから提出された「サービス実施記録」と「予定」を照合し、提供票に日々の実績を記入します。

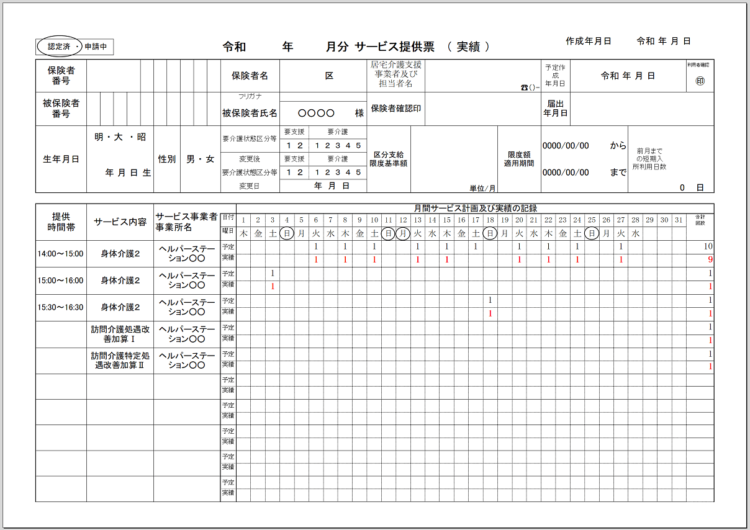

\ サービス提供票(実績)・別表 /

クリックすると拡大します

上記、実績欄に記入されている赤字『1』が実績を示した数字です。

サービス内容や日時に変更があった場合は、上記のように新たな枠を作り、実績を記入してください。

サービス提供票はケアマネから交付された時点では「予定表」として、サービス提供後は「実績記録」として、2つの役目を果たします。

実績報告は「毎月の初め」に

完成したサービス提供票・別表(実績)は、毎月1日~3日までにはケアマネへ提出します。

ケアマネは受け取ったサービス提供票(実績)をもとに、予定と実績の差異がないかを確認し「給付管理票」を作成、その後、国保連(国民健康保険団体連合会)へ提出します。

なおケアマネは給付管理票を10日までに国保連へ提出しなければならないため、サービス提供票(実績)は必ず月初に届けるようにしてください。

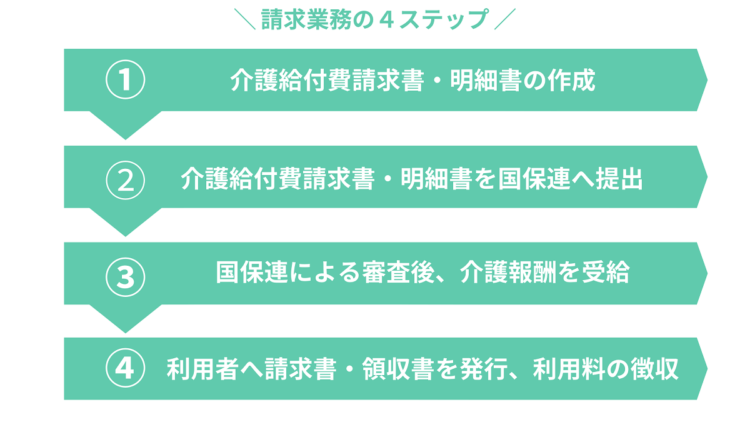

タスク⑪「請求業務」

請求業務とは、サービスを提供することで得られる介護報酬を国保連および利用者へ請求する業務です。

介護報酬のうち9割~7割を「国保連(国民健康保険団体連合会)」に、1割~3割を「利用者」に請求し、それぞれから事業者にお金が支払われます。

国保連は各都道府県に設置されている介護報酬請求の「審査機関」です。

請求業務の流れ

一般的に請求業務は、事務員や管理者が行う場合が多く、サービス提供責任者が任されることは少ないと思います。とはいえ、事業所によってまちまちですので、参考までに請求業務の流れも知っておきましょう。

具体的な請求業務の流れは下記4ステップのとおりです。

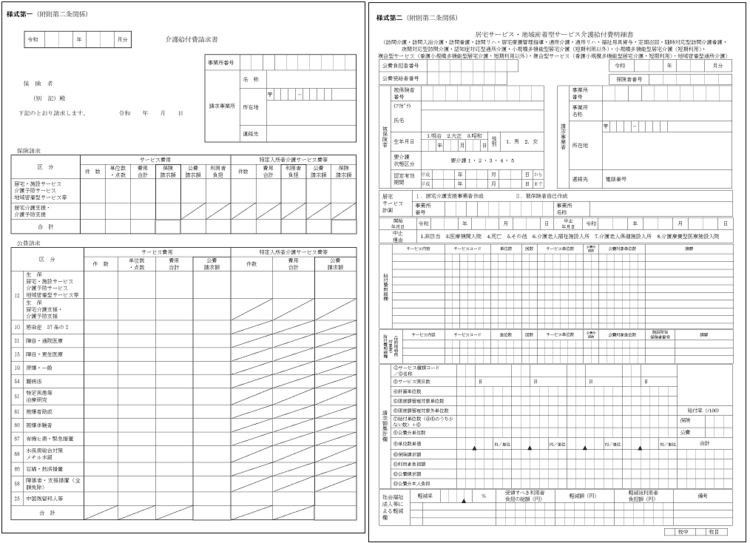

- STEP1介護給付費請求書・明細書を作成する

まずはタスク⑩「実績報告」で説明したサービス提供票(実績)をもとに、介護給付費請求書・明細書を作成します。

- 「介護給付費請求書」…請求をあげる全利用者分の合計金額などを記入する書類

- 「介護給付費明細書」…利用者ごとの請求金額の詳細を記入する書類

介護給付費請求書・明細書は、介護ソフトに基本情報やサービス実績を入力すれば自動的に生成されますので難しい作業ではありません。入力にミスがないか確認を忘れず行ってください。

また利用者の中に生活保護を受給している方がいるなら「介護券」という書類が必要になります。

介護券は福祉事務所や市町村から事業所に送られてきますので、記載されている「公費負担者番号」と「公費受給者番号」を記入し、介護給付費請求書・明細書を作成しましょう。

なお介護給付費請求書・明細書は、要介護(訪問介護)と要支援(総合事業)で、書式が異なるため注意してください。

請求書 明細書 要介護の訪問介護 様式第一 「介護給付費請求書」

様式第二 「居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書」

要支援の総合事業 様式第一の二 「介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」

様式第二の三 「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書」

- STEP2介護給付費請求書・明細書を国保連に提出する

作成した介護給付費請求書・明細書を毎月10日までに国保連に提出します。

国保連への請求期間は毎月1日~10日までと定められていて、10日以降は提出を受け付けてくれませんので厳守してください。

提出方法は、原則「請求データをインターネット経由で伝送する」または「請求データを保存した電子媒体を提出する」などで行います。(※介護ソフトから伝送する方法が一般的)

- STEP3国保連による審査後、事業者へ介護報酬が支払われる

提出した介護給付費請求書・明細書は、国保連により審査されます。

ケアマネが提出している給付管理票との突合チェックが行われ、クリアするとサービス提供から翌々月の末に事業所へ介護報酬が支払われます。

この際、国保連での審査をクリアできなったものを「返戻」と言い、介護報酬は支払われません。

事前に国保連から審査結果通知が送られてきますので、返戻となった場合は、原因を確認します。書面を見ても原因が分からない場合は、国保連に問い合わせてください。

そして翌月以降の請求期間に、通常の請求と合わせて再請求を行いましょう。

- STEP4利用者へ請求書・領収書を発行し、利用料の徴収する

STEP2の国保連への請求が完了したら、利用者に対して負担割合(1割~3割)に応じた請求書・領収書を発行します。現金払いや自動振替など事業所によってさまざまですので、事業所の取り決めに従い利用料を徴収しましょう。

請求業務について下記でより詳しく解説しています。

返戻・過誤への対応方法なども含めて深掘りしてますので、あわせて参考にしてください。

タスク⑫「ヘルパー管理」

本マニュアルの冒頭でも述べたとおり、サービス提供責任者はヘルパーをまとめるリーダー的な役割も担います。具体的なヘルパーに対する業務は下記の3つです。

- 情報共有

- シフト作成(スケジュール調整)

- 指導育成

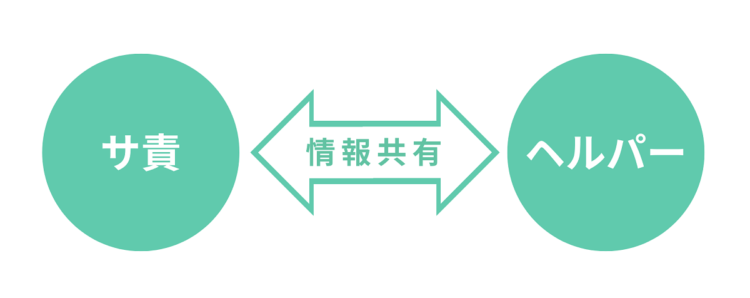

情報共有

訪問介護サービスは、サービス提供責任者とヘルパー間の情報共有により円滑に回っていきます。

サービス提供責任者からは、利用者情報や訪問介護計画に定めた援助目標、サービス内容・手順、多職種との連携内容、担当者会議で決まった事柄などをヘルパーへ伝達し、その情報をふまえてサービス提供にあたります。

そしてヘルパーは、サービスの実施状況や利用者の心身の状態・環境の変化、困りごとや要望など支援の中で得た気づきをサービス提供責任者に報告伝達します。

こうした双方向の情報共有サイクルは、利用者と1対1で支援を行う訪問介護において欠かせない仕組みであり、少しでも伝達不備があってはいけません。

例えば、ケアマネからの指示や担当者会議で決まった新たなルールをヘルパーに伝え忘れたり、ヘルパーからサービス提供責任者に情報が上がってこなかったりすると、訪問介護サービスそのものが立ち行かなくなっていしまいます。

サービス提供責任者は、ヘルパーとの情報共有サイクルを止めないよう確実に必要な情報を伝達すること、そして自ら積極的にヘルパーと関わって情報を吸い上げることを常に意識しておきましょう。

シフト作成(スケジュール調整)

訪問介護のシフトは、管理者・サ責・ヘルパーの勤務スケジュールです。

- いつ出勤するのか

- いつ休みなのか

- 勤務時間

- サービス訪問のルート

- 研修や会議

これらを可視化したシフト表を作成し、各職員へ伝達します。

シフト表の作成自体は、管理者が行う場合が多いですが、シフト(スケジュール)調整を担うのはサービス提供責任者です。

ヘルパーの能力に応じた適切なマッチングや、登録ヘルパーの稼働可能な曜日・時間、希望する収入に合わせた仕事の割り振りなど、考慮すべきことは多岐にわたります。

また訪問介護の特性上、ヘルパー・利用者双方の都合で「スケジュール変更が発生しやすい」点にも留意しておかなければなりません。

- 出勤予定の変更

- 出勤当日の急な欠勤・早退

- 急な退職の発生

- 相性が合わない利用者を拒否する

- サービス時間・曜日の追加、変更

- 急な入退院によるサービスの中止、再開

- 新規受け入れによるサービス増

- 相性が合わないヘルパーを拒否する

これらのスケジュール変更を必要とする場面が、同時多発的に発生するのが訪問介護です。

いつなんどき調整が必要になるか分からないため、「ヘルパーAが休んだときはヘルパーBに代行訪問を依頼する」など二の手、三の手を日頃から考えておきましょう。

下記でシフトの攻略ポイントを具体的に解説していますので、こちらも参考にしてください。

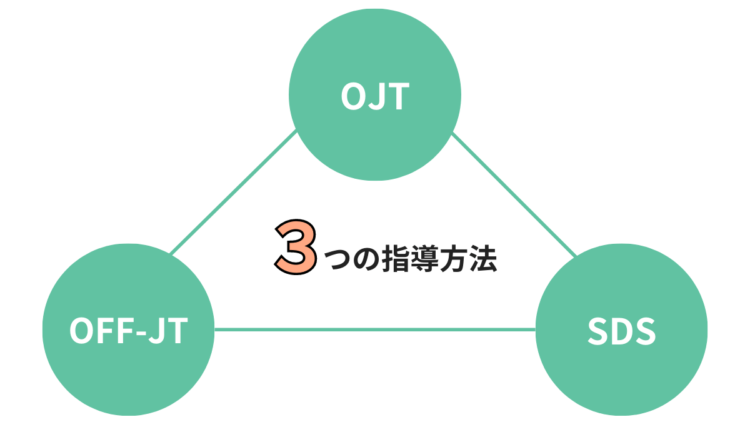

指導育成

ヘルパーへの指導育成は「OJT」「OFF-JT」「SDS」の3つの方法で行います。

OJT、OFF-JT、SDSは補完関係にあり、並行して実施することで相乗効果を発揮します。

OJT(On-The-Job Training)とは?

OJTとはタスク⑧で解説した「同行訪問」を指します。ただし、単に同行訪問をとおして利用者に適した技術・知識を教えるだけがOJTではありません。

スキル面のみならずメンタル面へのサポートもサービス提供責任者が担うOJTのひとつです。

多種多様な利用者への対応は、想像している以上にストレスがかかるもの。また利用者宅と自宅を直行直帰する登録ヘルパーは特に孤独になりやすく、悩みを抱え込んでしまうがち。

そのため、日々の業務の中でヘルパーに対して“声かけ”や“面談”を行ったり、悩みや不安を聴いたり、といった姿勢をみせることが大切になります。

ほんの些細な悩みでも「このサービス提供責任者になら相談できる」と思われる存在になれたら、ヘルパーは安心して働けるでしょう。

OFF-JT(Off-The-Job Training)とは?

OFF-JTとは介護現場から離れて運用される指導育成の方法で、事業所内での「全体研修」を指します。

訪問介護はヘルパーの資質向上のために、年度ごとに研修計画を策定し、定期的に全体研修を実施するよう定められています。

研修計画には感染症や虐待防止、接遇などの基礎的なテーマや、ヘルパーが現場で悩んでいることや困っていることを計画に組み込むと、満足度や参加率が高まるでしょう。

SDS(Self Development System)とは?

SDSとは自己啓発援助制度を指し、簡単に説明すると「ヘルパーが自主的に勉強できる機会を提供する」ということです。例えばヘルパーへ専門書を貸し出す、介護関連イベントを周知する、資格取得援助制度を設けるなどが該当します。

サービス提供責任者は、ヘルパー自らが「成長したい」という気持ちを尊重し、できるかぎり援助しましょう。

下記でヘルパーへの指導育成の詳細や、シーン別の指導方法を解説していますので、こちらも参考にしてください。

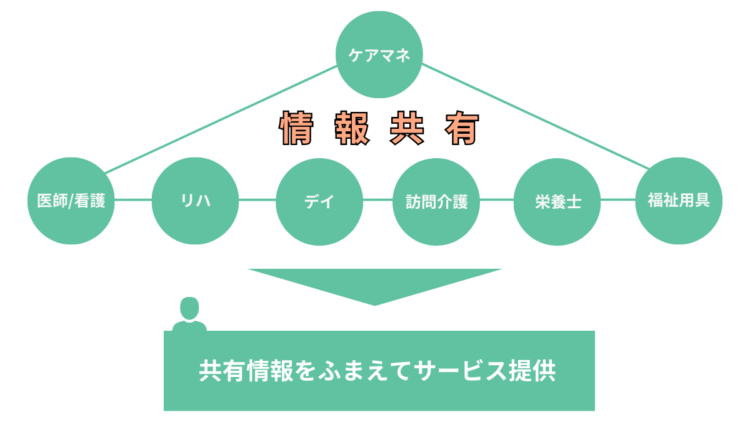

タスク⑬「ケアマネ・他職種との連携」

利用者の生活は、ケアマネや医師、訪問看護、訪問リハ、訪問介護、デイなどさまざまな職種が連携を図ることにより支えられています。これをチームケアと言い、利用者の生活の質(QOL)を高めるために欠かせない概念です。

訪問介護は指定基準第14条によりケアマネやその他の医療・福祉サービス事業者と密に連携を図るよう定められています。

では、なぜチームケアが必要なのでしょうか?それは「互いの専門性を補完し合える」ことにあります。

訪問介護の専門性は「生活」に視点をおいて利用者を観察することです。対して、医師や看護は「医療」に視点をおいて利用者を見ています。

このように専門性が違えば、得られる情報も異なります。そこで職種間で情報共有することによりお互いのが持っていない部分を補完し合えるというわけです。

訪問介護からは、その専門性を活かして他職種には得にくい自宅内の生活状況や心身の変化といった貴重な情報をしっかり共有しましょう。逆に、訪問介護のみの視点では得られない情報を他職種から受け取り、ケアサービスに活かします。例えば、医学的所見にもとづいた医療面の情報を医師や看護から、自宅外の利用者の情報をデイサービスから、といったように。

こうした専門職間の連携が、医療・介護の継ぎ目のないサービス提供へとつながっていくのです。

サービス提供責任者とケアマネは常に連携を図る

これまで本マニュアルに「ケアマネ」なる職種が多く登場してきました。

ケアマネとは介護保険サービスと利用者をつなぎ、ケアプランの作成やサービス事業者との調整など総合的なケアマネジメントを行う職種です。

そしてサービス提供責任者とケアマネは、訪問介護サービスの依頼~終了まで常に連携を図ります。

サービス提供責任者には、ケアマネと連携するにあたり「報告・連絡・相談」のスキルが求められます。

結局のところ人と人との関係です。相手の立場を考えた“伝え方”ができなければ円滑な連携は図れません。

下記でケアマネへの「報連相の仕方」を実践的に解説しています。

詳しくはこちらを参考にしてください。

他職種との連携の実際

訪問介護と他職種の連携は、「ケアマネを介す」あるいは「担当者会議(タスク④で解説)」で行います。

ただし担当者会議は頻回に開催されるものではないため、実際にはケアマネを介した連携手法がほとんどです。

また訪問介護と他職種が直接やりとりをしてはいけないのか?というと、そんなことはありません。

例えばターミナルケアなど医療ニーズの高い利用者の場合、ケアマネを介すとタイムラグが発生してしまうため、このようなケースではサービス提供責任者またはヘルパーから直接、医療職へ連絡することが望ましいでしょう。

直接、他職種に連絡してやりとりをするなら、あらかじめケアマネに了承を得ておく、もしくはサービス担当者会議で連携方法を定めておきましょう。

他職種それぞれの役割を理解する

利用者ごとに在宅チームの構成は異なります。しかし、どのようなメンバー構成であるにせよ、お互いの専門性を尊重する姿勢が大切です。

そのためにサービス提供責任者は他職種それぞれの役割を理解しておかなければなりません。

それにより相手の立場に立った“訪問介護に期待されている情報”の提供が可能となります。

下記に、訪問介護と連携が多い職種をまとめました。

| 医師 | 医療のスペシャリスト。診断に基づく治療方針の決定、健康管理および指導を行います。 |

|---|---|

| 訪問看護 | 訪問看護ステーションや病院・診療所から派遣された看護師が、療養上のサポートや診療の補助、医療処置を行います。

訪問看護はサービス提供責任者がもっとも連携を図る職種です。医療ニーズが高い利用者の場合、状態変化時や緊急時など頻回にやりとりする機会があるでしょう。 なお訪問看護サービスの利用には医師の指示書が必要です。 |

| 訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問し、利用者の心身機能の維持向上・日常生活の自立を図るために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。

なおサービス利用には医師の指示書が必要です。 |

| 薬剤師 | 主に居宅療養管理指導サービス(※1)により薬剤師が自宅に訪問します。

医師の指示に基づいて、処方薬の管理方法や服薬指導を行います。 |

| 管理栄養士 | 主に居宅療養管理指導サービス(※1)により管理栄養士が自宅に訪問します。

医師の指示に基づいて、嚥下機能に配慮した食事指導や栄養管理、食事相談を行います。 |

| 歯科衛生士 | 主に居宅療養管理指導サービス(※1)により歯科衛生士が自宅に訪問します。

口腔ケアや歯の磨き方、義歯の手入れ方法のアドバイス、その他、嚥下機能の維持向上の指導を行います。 |

| 福祉用具支援専門員 | 福祉用具貸与・販売事業所に所属している福祉用具のスペシャリスト。

福祉用具に関する相談、選定方法・使用方法の指導、用具の点検などを行います。 |

| デイサービス | 施設への送迎、食事・入浴・排泄介助、レクリエーション、機能訓練などを行う通所サービスです。 |

(※1)居宅療養管理指導は、通院が難しい利用者に対して、医師・歯科医師・歯科衛生士・看護師・保健師・薬剤師・管理栄養士が自宅に訪問し、療養上の管理および指導を行う介護保険サービスのこと。

連携を意識したヘルパーへの働きかけが必要

サービス提供責任者は、他職種との連携を意識した“ヘルパーへの働きかけ”を行う必要があります。

具体的には

- 利用者ごとの専門職チームの構成と、それぞれの役割を伝える

- 他職種から得た情報の共有と、明確な指示出し

の2点を行いましょう。

『連携業務を担うサ責』と『サービス提供を担うヘルパー』の双方が協力しあうことで、はじめて他職種との連携は成り立ちます。そのため、ヘルパーから報告が上がってこない、などの状況は避けなければなりません。

そこで重要になるのは「その利用者に、どの職種が、どのような役割をもって支援しているのか」をヘルパーに知ってもらうことです。

さらにその上で

- 「医師から○○と言われているので、○○に注意してサービスを提供してください。」

- 「訪問看護に○○を報告したいので、○○を観察してください。」

というように他職種から得た情報をサービスに反映する、あるいは他職種へ提供したい情報を得れるような指示出しを行いましょう。

ヘルパーは単独で仕事をするためチームワークの意識が薄くなりがちです。だからこそヘルパー自身にも利用者を支えるチームの一員であることを自覚させる働きかけが大切です。チームケアの意識をもったヘルパーからの報告はより良いものに変わっていきます。

タスク⑭「緊急時(急変・事故)の対応」

緊急時とは、利用者の急な体調変化や介護事故を指します。

例えば「サービス中に利用者が急に嘔吐した」、「ヘルパーが訪問したら利用者が倒れていた」など予期せぬ緊急事態が発生するのが訪問介護です。

サービス提供責任者は、こうした緊急事態にあるヘルパーに対して的確な指示を出し、スピーディに対応することを求められます。

緊急性を判断し、医療へつなぐ

現場のヘルパーは緊急事態に焦ってしまい、状況説明を正確に行えない場合があります。まずはヘルパーを落ち着かせ、状況を整理することから始めましょう。

次に、救急搬送すべきかどうか緊急性を判断してください。

もちろん緊急時の状況にもよりますが

- 意識の有無

- 意識レベル(反応が薄い、ぼーっとしているなど)

- 自覚症状はあるか

- 痛みの有無

- 痛みの個所

- 痛みの質(刺し込む痛み、押さえると痛いなど)

- 痛みのパターン(強くなったり弱くなったりするなど)

- いつから痛みがあるのか

- 出血量

- 出血部位はどこか?

- 嘔吐量

- 嘔吐物の内容平常時との違い

- 体温

- 血圧

- 脈拍

- 排便・排尿状況

- 水分・食事状況

- 服薬状況

などをヘルパーから確認し、緊急性を判断しましょう。

明らかに救急搬送すべき状況であれば119番へ、そうではない状況であれば、主治医や訪問看護などの医療機関に連絡して指示を仰ぎます。

また医療機関へ連絡する際は『相手が知りたい情報を、過不足なく伝える』ことがポイントです。

例えば

- 「○○ヘルパーステーションの○○と申します。●●さんから腹痛の訴えがあり指示をいただきたいです。痛みの個所は右下腹部で、刺し込むような強い痛みがあるようです。痛みは昨日から続いているようで、2~3時間おきに強い痛みを繰り返していると仰っています。また1週間程度、便秘気味なようでほとんど便が出ていないとの事なのですが…」

このように、伝えたいことを先に伝え、後から情報を補足すると主治医や看護も判断がしやすいでしょう。

緊急時の手順を定め、共有しておく

緊急時の対応手順・連絡順序はケースによって異なります。

搬送先の病院が決まっているケースや救急車を呼ばず主治医に連絡するケースなどさまざまです。また訪問看護などの医療職が関わっているかどうかによっても違ってくるでしょう。

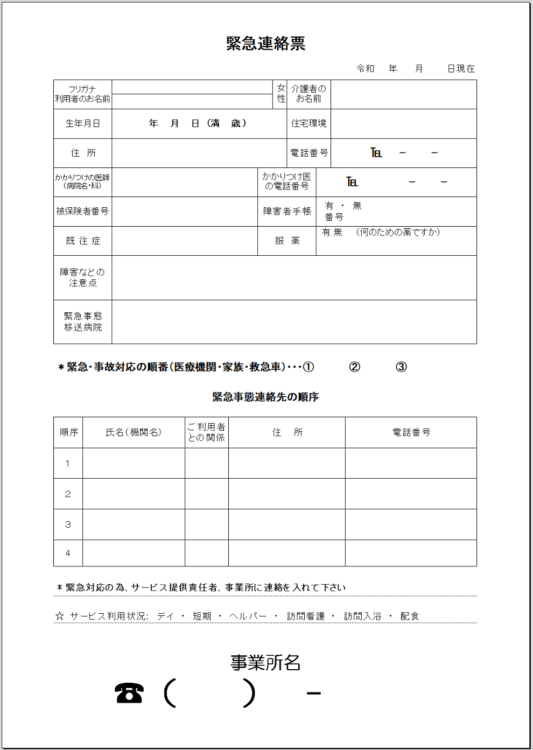

そこで重要になるのは、ケースごとに緊急時の対応手順・連絡順序を定めた「緊急連絡票」を作成しておくことです。

緊急連絡票に「緊急時の連絡先や順序」、「救急搬送先の指定病院」などを記入し、これに従って対応します。

身体機能が低下している利用者は、いつなんどき急病や事故が発生してもおかしくありません。タスク⑤「契約」の際に、利用者・家族と緊急時対応について取り決めておきましょう。

またヘルパーが119番や医療機関に連絡を入れる場合もありますので、現場のヘルパーとも共有してください。

下記で緊急時の対応についてより詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

事故の場合は「訴訟」問題に発展するリスクがあるため慎重に

訪問介護で発生する事故は、サービス提供を原因とした「やけどや骨折などの事故」、「利用者宅の所有物の紛失・破損」などがあげられます。

この事故への対応は、ひとつ対応を間違えると利用者・家族から訴訟を起こされるリスクがあるため、誠実な対応が求められます。

事故が表面化したら、サービス提供責任者はできるだけ当日中に利用者宅に出向き、事実確認や適時な処置、謝罪を行ってください。また家族への連絡も速やかに行います。ごまかしたり言い訳をせず、ありのままの事実を伝え、家族に対しても謝罪しましょう。

事故の内容によっては「わざわざ来なくてもいい」と利用者から言われることがあります。このような軽微と判断される事故であっても後から急変することもあるので、当日中、おそくとも翌日には利用者宅へ訪問してください。

訪問介護は「賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない」と指定基準により定められています。

基本的に、どの事業所も賠償責任保険に加入しているかと思います。賠償すべき事故が発生したら保険会社に連絡し、保険が適用されるケースかどうか調査してもらいましょう。

下記で事故対応についてより詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

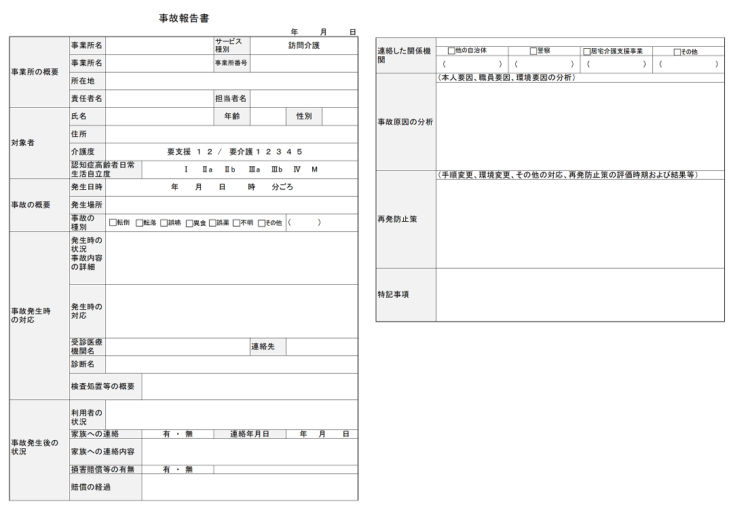

事故対応の全容を記録しておく

事故発生時の状況、内容、要因、対応の経過、再発防止策などを「事故報告書」に記録します。

事故報告書は利用者側への情報開示や保険会社への提出などに必要となるため、どれだけ軽微な事故だとしても必ず作成してください。

なお市町村によっては、事故報告書のフォーマットを定めている所がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

下記で事故報告書の書き方や文例を紹介しています。こちらも参考にしてください。

タスク⑮「苦情・クレーム対応」

苦情とは、「利用者やその家族が受けたサービスに対して何かしらの不満を感じ、事業所側に申立てがあった場合」を指します。

この苦情への対応は、長期化すればするほど事業所の評判が落ち、さらには「市町村や国保連が介入していくる」など大ごとに発展してしまいかねません。

サービス提供責任者は、利用者・家族から寄せられた苦情を真摯に受け止め、すみやかに問題解決にあたりましょう。

相手の心情に寄り添った対応が大切

多種多様な利用者へサービスを提供する訪問介護では、その苦情内容もやはり十人十色。

中には「身に覚えのない理不尽な苦情」が寄せられることもあります。

しかし、事業所側に非があるなしにかかわらず、相手の心情に寄り添った対応がなにより大切です。

まずは相手の話を丁寧に傾聴する

苦情が寄せられたらまずは、相手に対して不快な思いをさせてしまったことをお詫びし、相手が「何に不満を感じ」「何を求めているのか」事実と要望を確認しましょう。

決して話を途中でさえぎらず、ひととおり話し終えるまで丁寧に傾聴してください。「いや」「でも」といった言い訳と捉えらるような言動は、相手の怒りを増長させますので注意が必要です。

次に行うことは事実調査です。担当ヘルパーから話を聴いたり、実施記録を精査したりと慎重に調査を進めます。

事実調査の結果、事業所側に非があると判明した場合は、サービス提供責任者が自ら利用者宅へ出向き、改めて謝罪します。認めるべき所は潔く認め、真摯に謝罪しましょう。

苦情・クレーム対応については下記でより詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

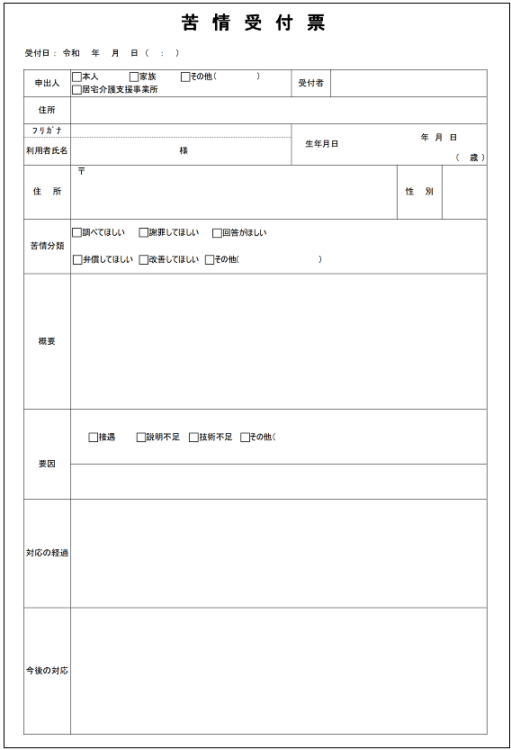

苦情対応の全容を記録しておく

苦情が寄せられた際には「苦情受付票」を作成します。

どれだけ些細な苦情と感じられる内容であっても、必ず作成しなければなりません。

苦情受付票は、苦情を受け付けた時点から書き始め、内容や対応、その後の経過を含めた全容を記録しましょう。

なお苦情受付票は、自治体によってフォーマットを提示している所もありますので、あらかじめ確認してください。

タスク⑯「帳票書類の整備」

訪問介護は利用者に対してサービスを提供すると同時に、それを支える帳票書類の整備を必要とします。

帳票書類は適正な運営をしていることの証拠になるものです。行政からの実施指導でも細かくチェックされますので、いつ実地指導が入っても良いように整備しておかなければなりません。

忙しいサービス提供責任者にとって書類作成は至難の業かと思います。空いた時間をうまく活用し、日々コツコツ書類作成を進めましょう。

実地指導は、都道府県等の職員が事業所に出向き「適正な運営がなされているか」チェックすることを指します。事業者は書類確認や口頭でのヒアリングを受け、不正が発覚した場合、介護報酬の返還や指定取り消しなどの行政処分を科せられます。

整備すべき帳票書類一覧

訪問介護で整備すべき帳票書類は大きく2つに分けられます。

1つは法人として整備すべき書類で、従業者・設備・損害賠償・会計関連書類など、代表者や管理者が作成します。もう1つはサービス提供責任者やヘルパーが利用者ごとに作成する、サービス提供に付随する書類です。

ここでは後者の帳票書類「27種」について作成のタイミングと概要を紹介します。

| 帳票書類一覧 | 整備のタイミング | 概要 |

|---|---|---|

| 1.相談受付票 | 相談受付時 | 利用者の基本情報や希望するサービス 内容、曜日、時間などを記入します。 サービスを受けるor断るどちらにせよ 作成しましょう。 (※タスク①「相談受付」を参照) |

| 2.緊急連絡票 | 契約完了後、サービス開始 までに作成 |

利用者の急変時などの際に「どこへ、 どの順番で連絡すべきか」を示した 書類です。 有事の際は緊急連絡票をもとに対応す るため、事業所だけではなく利用者宅 にも置いてください。 |

| 3.介護保険証(負担割合証含む) | 事前訪問時 | 訪問介護には給付資格を被保険者証 により確認する義務があります。 コピーを保管しておきましょう。 (※タスク②「事前訪問」を参照) |

| 4.ケアプラン

(居宅サービス計画) |

ケアマネが交付したとき

(最初は初回担当者会議で |

ケアプランは第1表~第3表の3部で 構成され、ケアマネが作成する書類で す。

なお、交付されたケアプランには「受 |

| 5.アセスメントシート | 初回作成は事前訪問時

以降は適宜更新 |

利用者の情報を収集し、解決すべき課 題を明確にするためのツールです。 (※タスク③「アセスメント」を参照) |

| 6.担当者会議の記録 | サービス担当者会議開催時 | 担当者会議後に、情報共有や意見交換 を行った内容や、決定事項を記録し、 保管します。 また、会議を欠席した場合はケアマネ から「サービス担当者に対する照会 (依頼)内容」という書類が送られて きますので、記入し速やかに返送して ください。 |

| 7.サービス提供票・別表 | 毎月の月初までにケアマネ から送られてくる |

サービス提供票は利用者の1ヵ月分の サービス利用予定が記載されている書 類です。 別表には介護給付費(介護報酬)の詳 細が記載されています。 |

| 8.サービス提供票・別表(実績) | 毎月の月末頃に作成 | サービス提供票・別表に利用者の1ヵ月 分の実績を記入し月初にケアマネに提 出します。 (※タスク⑩「実績報告」を参照) |

| 9.契約関連書類 | 事前訪問時 |

を2部作成し、契約締結後に利用者と事 (※タスク⑤「契約業務」を参照) |

| 10.訪問介護計画書 | サービス開始前

適宜、必要に応じて更新 |

ケアプランに沿って訪問介護の目線か ら計画書を作成します。 2部作成し、契約締結後に利用者と事業 所の双方で保管してください。 (※タスク⑥「訪問介護計画書の作成 」を参照) |

| 11.サービス指示書 | サービス開始前

適宜、必要に応じて更新 |

サービス提供開始から終了までの手順 を示した書類です。 指定基準で定められた書類ではありま せんが、特定事業所加算を取得してい る事業所においては作成を求められま す。 (※タスク⑦「サービス指示書の作成 」を参照) |

| 12.見取り図 | 事前訪問時 | 見取り図は、利用者宅内の構造を可視 化した書類です。 省令で定められた必須書類ではありま せんが、サービスの効率化や事故防止 につながる運営上欠かせない書類にな ります。 (※タスク②「事前訪問」を参照) |

| 13.支援経過記録 | 適宜 | 支援経過記録は、利用者それぞれの 日々の支援経過を、時系列で記録した 書類です。

などを記録してください。 |

| 14.モニタリング報告書 | 毎月の月末に作成 | サービス実施状況や評価を記入する書 類です。 作成後は、月初にサービス実績と一緒 にケアマネへ提出してください。 なお総合事業の場合は、毎月ケアマネ への提出するよう義務づけられていま す。 (※タスク⑨「モニタリング」を参照) |

| 15.サービス実施記録 | 毎回のサービス提供時 | 報酬請求の根拠となる書類で、毎回の サービスごとにヘルパーが作成します。

など実施記録に記入し、利用者の印鑑 たいていの実施記録は複写式になって |

| 16.通院介助記録 | 通院介助サービス提供後 | 通院介助は、「算定できる部分」と 「算定できない部分」が混在している 特殊なサービスです。 そのため、通院介助を行った際には実 施記録とは別に、算定の可否を明記し た通院介助記録を作成する必要があり ます。 参考:「通院介助記録」書き方ガイ ド【記入例あり】 |

| 17.介護給付費請求書・明細書 | 月初に作成 | 介護報酬の請求時に国保連へ送付する 書類です。 (※タスク⑪「請求業務」を参照) |

| 18.介護券 | 毎月、事業所に送付される | 生活保護を受給している利用者に対し てサービス提供を行う場合に、市町村 あるいは福祉事務所から発行される書 類です。 また介護給付費請求書・明細書の作成 時に、介護券に記載されている情報が 必要になります。 |

| 19.請求書・領収書の控え | 月初(国保連への請求後) | 利用料の請求書を利用者へ発行し、 支払いを受けた際に領収書を交付、 控えを保管します。 なお、訪問看護や訪問リハなどの介護 保険下「医療系サービス」を利用し ている場合は、身体介護中心型のみ医 療費控除の対象となるので、領収書に 対象額を明記してください。 |

| 20.加算・減算関連書類 | 加算・減算算定時 | 各種加算・減算それぞれに必要書類が定 められています。 下記を参考にしてください。 参考:【全12種】訪問介護の「加算 ・減算」まとめ |

| 21.年間研修計画 | 年度ごと | 年度ごとに全体研修の年間スケジュール を示した研修計画を作成します。 また研修を実施した証明となる下記書類 も合わせて作成してください。

なお特定事業所加算を取得している事業 |

| 22.鍵預かりに伴う書類 | 鍵預かり時 | 事業所で利用者宅の鍵を預かる場合に 下記書類を作成します。

|

| 23.金銭預かりに伴う書類 | 金銭預かり時 | 事業所で利用者の金銭を預かり管理す る場合に下記書類を作成します。

|

| 24.苦情受付票(苦情対応記録) | 苦情受付時 | 利用者や家族から寄せれた苦情への対 応記録です。 苦情の内容・要因・対応の経過などを 記録し保管します。 |

| 25.事故報告書(事故対応記録) | 事故発生時 | 訪問介護サービスに起因した事故など が発生した際の対応記録です。 事故発生時の状況、内容、要因、対応 の経過、再発防止策などを記録し保管 します。 |

| 26.各種マニュアル | 設立時 | 最低限、揃えておくべきマニュアルは 下記の3つです。

その他、インターネット上に事業所情 |

| 27.評価表 | 年に1回の実施 | 訪問介護は提供しているサービスの質 の評価を義務付けられています。 評価結果は

のいずれかが望ましいとされています。 |

下記で、ここで紹介した27種と、法人として整備すべき書類を合わせた全41種を詳しく解説しています。

こちらも合わせて参考にしてください。

書類の保管期間

下記の書類についてはサービス終了日から原則2年間保管するよう定められています。

- 訪問介護計画書

- サービス実施記録

- 市町村への通知にかかる書類

- 苦情相談の記録

- 事故対応の記録

だだし、記録の保管期間は自治体によって「5年」としている所もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

業務マニュアル第2章:サービス提供責任者が知っておくべき必須知識

本マニュアルの第2章では、サービス提供責任者の業務を行う上で、最低限知っておくべき必須知識を4つ紹介します。

- 訪問介護の範囲

- 介護報酬の仕組み

- 制度上の算定ルール

- 訪問系障害福祉サービスの知識

必須知識①「訪問介護の範囲」

訪問介護は介護保険法にもとづく社会サービスです。

そのため法令により「できること」「できないこと」が定められています。

サービス提供責任者は、この訪問介護サービスの範囲について利用者へ理解を求めると同時に、現場のヘルパーにも周知しなければなりません。

認められないサービスを提供し、報酬を得る行為は不正受給にあたります。「知らなかった」は通用しませんので正しい知識を修得しておきましょう。

ここでは「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」「医療的ケア」の範囲を解説します。

身体介護の範囲

身体介護は

- 「利用者の身体に直接接触して行うサービス」

- 「見守り的援助」(利用者の自立生活支援・重度化防止のためのサービス)

- 「専門的調理」(専門的知識や技術をもっておこなうサービス)

の3つに分けられます。

下記表に身体介護の範囲をまとめました。

| 介護の内容 | できること | できないこと |

|---|---|---|

| 排せつ |

|

ー |

| 食事 |

|

ー |

| 入浴 |

|

ー |

| 整容 |

|

|

| 更衣 |

|

ー |

| 体位交換 移動・移乗 |

|

ー |

| 起床・就寝 |

|

ー |

| 服薬 |

|

|

| 外出 |

|

|

| 見守り的援助 |

※その他、利用者とヘルパー |

|

| 専門的調理 |

など ※医師の発行する「食事箋」 |

|

生活援助の範囲

生活援助は、身体介護以外のサービスで日常生活を送るために必要な家事(掃除・洗濯・調理など)を代行するサービスです。原則、独居もしくは同居家族が障害・疾病などやむを得ない理由がある場合のみ利用できます。

また

- 商品の販売・農作業等生業の援助的な内容

- 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

については生活援助として認められません。

下記表に生活援助の範囲をまとめました。

| 介護の内容 | できること | できないこと |

|---|---|---|

| 掃除 |

|

|

| 洗濯 |

|

|

| 調理 |

|

|

| ベッドメイキング |

|

|

| 衣類の整理、補修 |

|

|

| 買い物 |

|

|

| その他 |

|

参考:【全27個】訪問介護の「できること」「できないこと」生活援助の範囲をQ&A解説

通院等乗降介助の範囲

通院等乗降介助は訪問介護事業所のヘルパーが自ら運転する車で送迎するサービスです。

目的地までの送迎だけではなく、乗車降車の支援、乗車前もしくは降車後の移動の支援、病院の受診の手続きなどを行います。

下記は通院等乗降介助の範囲です。

| できること | できないこと |

|---|---|

|

|

医療行為の範囲

医療行為(医行為)とは「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」を指し、原則、介護職は行えません。

ただし、平成24年4月から指定研修および実地研修を修了したものに限り、以下の医療行為を実施できることになりました。

[対象となる医療行為(実施できる特定行為)]

- 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

- 経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)

[実施者]

- 介護福祉士 (平成28年度以降の合格者が対象)

- 介護職員等で一定の研修を修了したもの

医療行為ではないとされている行為

厚生労働省の通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」に『原則として医療行為でないと考えられる行為』が示されています。

以下は、この解釈通知から一部抜粋してまとめた一覧です。

爪切り |

爪や周囲に異常がない場合の爪切り・爪の手入れ(基礎疾患に糖尿病がある場合を除く) |

|---|---|

耳掃除 |

耳垢の除去(耳垢塞栓(耳垢が溜まり耳の穴をふさいでしまっている状態)の除去を除く) |

口腔ケア |

歯ブラシや綿棒による、歯・口腔粘膜・舌の汚れの除去 |

処置等 |

|

測定 |

|

服薬等 |

※医師の処方を受けた薬であって、薬剤師の服薬指導や看護師の指導のもと介助すること |

その他 |

|

参考:【5分でわかる】訪問介護で注意すべき「医療行為の範囲」とは?【まとめ】

必須知識②「訪問介護費(介護報酬)の仕組み」

サービス提供責任者は、利用者との契約時に利用料金の説明をするにあたって「介護報酬の仕組み」を理解しておく必要があります。

初めて訪問介護を利用する利用者・家族からすれば「どのくらい費用がかかるのだろう…」「加算ってなんだろう…」といった不安や疑問はつきもの。

そこで介護報酬の仕組みを理解しておけば、利用者・家族の不安や疑問に対して、根拠のある分かりやすい説明ができるのです。安心してサービスを利用してもらうためにも、介護報酬の知識を修得しましょう。

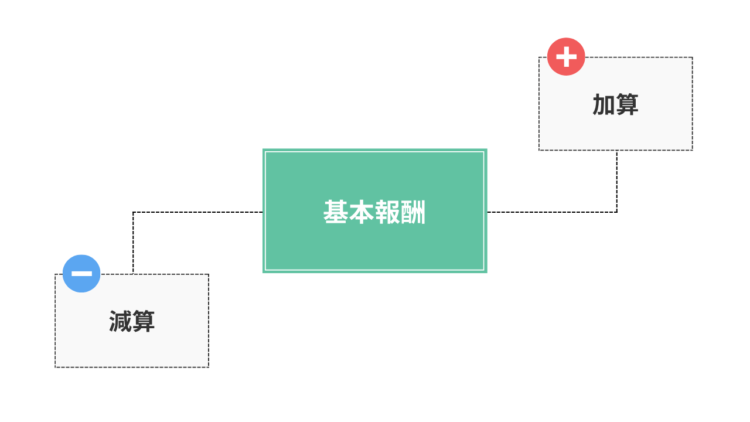

介護報酬は「基本報酬に加算・減算される」仕組み

介護報酬とは利用者にサービスを提供した対価として事業所に支払われる報酬のことで、保険給付(7割~9割)と利用者負担(1割~3割)によってまかなわれています。

この介護報酬は、厚生労働大臣が定める基準により算出し、基本的なサービス提供に係る費用「基本報酬」から事業所の体制や利用者の状況に応じて「加算・減算」される仕組みになっています。

訪問介護の基本報酬は、主に

- 「身体介護中心型」

- 「生活援助中心型」

- 「通院等乗降介助」

の3つに分けられ、それぞれに「単位」が定められています。

| サービス内容 | 所要時間、回数 | 単位数 |

|---|---|---|

| 身体介護中心型 | 身体介護0 (20分未満の場合) |

167単位 |

| 身体介護1 (20分以上30分未満) |

250単位 | |

| 身体介護2 (30分以上1時間未満) |

396単位 | |

| 身体介護3 (1時間以上1時間30分未満) |

579単位

(※以降は30分ごとに84単位を |

|

| 生活援助中心型 | 生活援助2 (20分以上45分未満) |

183単位 |

| 生活援助3 (45分以上) |

225単位 | |

| 身体介護に引き続き 生活援助を提供する場合 |

生活援助の所要時間20分 から起算して、25分を増す ごとに67単位を加算 (※最大201単位までが限度) |

|

| 通院等乗降介助 | 1回片道につき | 99単位 |

参考:訪問介護のサービス単位数コード一覧(令和3年4月最新版)

そして、基本報酬にプラスされるものが加算、マイナスされるものが減算です。

- 「加算」…質の高いサービスを提供している事業所の取り組みを評価し、基本報酬にプラスされる

- 「減算」…定められた基準項目を満たしていない場合に基本報酬からマイナスされる

| 加算・減算の種別 | 単位数 |

|---|---|

| 初回加算 | 1月につき200単位 |

| 緊急時訪問介護加算 | 1回につき100単位 |

| 2人の訪問介護員等による場合の加算 (2人介助加算) |

所定単位数の200% |

| 夜間・早朝・深夜加算 |

|

| 生活機能向上連携加算 |

|

| 特定事業所加算 |

|

| 介護職員処遇改善加算 |

|

| 介護職員特定処遇改善加算 |

|

| 認知症専門ケア加算 |

|

| 特別地域訪問介護加算 | 1回につき所定単位数の15%加算 |

| 中山間地域などにおける小規模事業所加算 | 1回につき所定単位数の10%加算 |

| 中山間地域などに居住する者へのサービス提供加算 | 1回につき所定単位数の5%加算 |

| 共生型訪問介護を行う場合の減算 |

|

| 集合住宅減算(同一建物減算) |

|

※加算・減算の内容や算定要件を知りたい方は下記をチェックしてください。

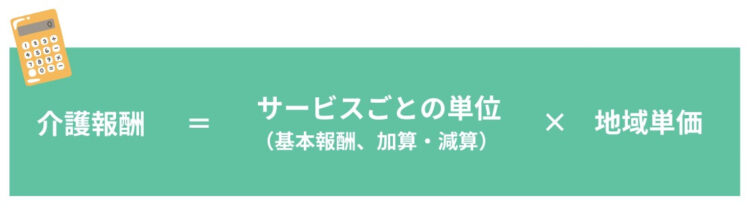

介護報酬の算出方法

介護報酬は「サービスごとに算定した単位(基本報酬・加算・減算)」に「地域単価(1単位の単価)」を掛けて算出します。

1単位の単価は、10円を基本として事業所の所在地によって異なります。

たとえば、東京都23区は1単位11.40円、大阪府大阪市は1単位11.12円です。これは地域差による物価や人件費の違いを考慮したものです。

※下記、地域区分表から自事業所の地域単価を確認しておきましょう。

算出例

ひとつ例をあげて実際に算出してみます。

(例)

| サービス内容 | サービス回数 | 地域区分 | 加算・減算 |

| 身体介護2 | 13回 | 2級地 (11.12円) |

|

この例の場合は・・・

- 396単位(身体介護2)×13回=5148単位

- 5148単位×13.7%(処遇改善加算Ⅰ)=705単位

- 5148単位×4.2%(特定処遇改善加算Ⅱ)=216単位

- 5148+705+216=6,069単位

- 6069単位×11.12(地域単価)=67,487円

というように算出し、事業所へ支払われる介護報酬は67,487円になります。

なお単位数を計算する場合は、小数点以下を「四捨五入」(何らかの割合を乗ずる計算のみ)、金額に換算する場合は、小数点以下を「切り捨て」してください。

介護報酬は3年ごとに改定されますので、サービス提供責任者は常に最新の情報を確認しましょう。

必須知識③「制度上の算定ルール」

介護報酬を算定するためには、さまざまなルールや規則を守る必要があります。

基礎知識①で解説した「訪問介護の範囲」もルールや規則のひとつですが、ここではその他で特に注意すべき点を8つ紹介します。

- 訪問介護は基本的に「1対1の支援」が対象

- 「利用者の不在時」は介護報酬を算定できない

- 「若干の生活援助を伴う身体介護」の取り扱いについて

- 「20分未満の身体介護」の取り扱いについて

- 算定する時間は「実際のサービス提供時間」ではない

- 「2時間ルール」

- 施設系サービスの利用者は訪問介護を利用できない

- 訪問系サービスの同時算定について

1. 訪問介護は基本的に「1対1」の支援が対象

訪問介護は利用者とヘルパー1対1でのサービス提供が原則です。

そのため、1人のヘルパーが同時間帯に複数の利用者に対してサービスを提供することはできません。

唯一の例外は、1人の利用者に対して2人のヘルパーが同時にサービス提供する場合のみです。

この場合、要件を満たすことで「2人介助加算」の算定が可能となります。

参考:訪問介護の「2人介助加算」とは?算定要件と5つの注意点

2.「利用者の不在時」は訪問介護費を算定できない

訪問介護は「利用者の居宅において行われるもの」とされています。

通院介助などの外出介助は居室以外の場所でサービスを提供しますが、あくまでも居宅を起点としたものに限られます。

したがって、利用者が不在だった場合、たとえサービス提供を行ったとしても介護報酬の算定はできません。

また、「入院中の利用者の外泊時にサービスを提供できるのか?」といった疑問を良く耳にします。このケースは利用者が居宅にいるわけですが、入院中は医療保険の管轄になるため介護保険サービスである訪問介護の算定はできません。

参考:訪問介護でよくある「本人不在」。留守時はどうする?対応方法を解説。

3. 「若干の生活援助を伴う身体介護」の取り扱い

身体介護中心型サービスの中で、若干の生活援助を行うことはよくあります。

例えば「簡単な掃除(所要時間5分)の後に、排泄介助(所要時間25分)を行った」などのケースです。

この場合、身体1生活1の算定ではなく、身体1での算定となりますので注意してください。

5分程度の生活援助を伴う身体介護は、基本的に身体介護中心型のみで算定すると覚えておきましょう。

※逆に、生活援助中心型サービスの中で若干の身体介護を行う場合も生活援助中心型で算定することとなります。このあたりは本マニュアルの書籍版で詳しく解説していますので、そちらをご購入いただけますと幸いです。

4.「20分未満の身体介護」の取り扱い

身体介護中心型には20分未満のサービス提供で算定できる「身体0」という区分があります。

身体0は、「身体01」と「身体02」にわけられ、それぞれの違いは下記のとおりです。

- 2時間ルールが適用される20分未満の訪問介護

- 2時間ルールが適用されない20分未満の頻回の訪問介護

また「身体01」はすべての事業所で算定できますが、「身体02」については複雑な算定要件が定められています。

下記で詳しく解説してますので、こちらを参考にしてください。

参考:【図解】訪問介護の「身体0」とは?身体1との違い、身体01と02の違いを徹底解説

5. 算定する所要時間は「実際のサービス提供時間」ではない

訪問介護は「サービス提供に要した実際の時間」で算定するのではなく、訪問介護計画に位置付けられたサービス提供に要する「標準的な時間」で算定します。

例えば、

- 「訪問介護計画に身体介護50分と位置付けられている。しかし、ある日のサービスでいつもより長話をしていて時間がかかり、サービス提供に70分かかった」

の場合だと訪問介護計画に位置付けられた50分、つまり身体2で算定するということです。

その他、

- 「訪問介護計画に食事介助・排泄介助で身体介護60分と位置付けられていた場合に、その日に限って介助がスムーズに運び30分でサービスを終了した」

の場合だと身体1ではなく、訪問介護計画に位置付けられた60分、つまり身体2で算定できます。

ただし、この場合に例えば、食事介助を行わず30分でサービスが終了した等、訪問介護計画に位置付けられたサービス内容を行わなかったのであれば身体2の算定はできず、身体1で算定することになります。

なお、訪問介護計画に定めた標準的な所要時間と、実際のサービス提供に要した時間に大幅なズレが継続してある場合は、ケアプラン・訪問介護計画の見直しが必要です。

6.「2時間ルール」

2時間ルールとは、1日に複数回サービス提供する場合、サービスとサービスの間隔が概ね2時間未満であれば、それぞれの提供時間を合算して1回の訪問介護費として算定する規定です。

例えば

- 利用者Aに対して午前9時に身体1のサービス提供、その後、同利用者に対して午前10時に身体1でサービス提供を行った

この場合、身体1を2回で算定するのではなく、それぞれの所要時間を合算して「身体2」で算定します。

ただし2時間ルールの対象外となるサービスもあります。

下記で詳しく解説していますので。こちらを参考にしてください。

参考:【図解】訪問介護の2時間ルールとは?算定方法と2つの注意点【例外ケースあり】

7.施設系サービスの利用者は訪問介護を利用できない

下記のサービスの利用者に対して、訪問介護サービスを提供できません。

- 短期入所生活介護、短期入所療養介護

- 特定施設入居者生活介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 小規模多機能型居宅介護

- 認知症対応型共同生活介護

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

たたし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については通院等乗降介助のみ算定可能です。

8. 訪問系サービスの同時算定について

介護保険サービスでは原則、同一時間帯に1つの訪問系サービスしか利用できません。

ただし、例外として利用者の状態・状況、サービス内容によっては訪問介護と訪問看護、訪問リハを同一時間帯に算定できます。

例えば

- 自宅での入浴介助において、アセスメントにより利用者の身体状況から同時に訪問看護の利用が必要と判断された

このような場合は訪問介護と訪問看護の同時算定が可能となります。

訪問看護と同時にサービス提供を行うケースは多く、下記でより詳しく解説してますので参考にしてください。

参考:訪問介護と訪問看護は同じ時間に入ってOK?同時算定について

必須知識④「訪問系の障害福祉サービスについて

障害福祉サービスと介護保険サービスでは、根拠法令や対象者に違いあることから、介護報酬やサービスの範囲、制度上のルールなどが大きく異なります。

例えば障害福祉サービスの居宅介護では「育児支援」という介護保険サービスにはないサービスを提供できます。

訪問介護事業所の多くは、障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護なども一体的に行っているかと思いますので、障害福祉サービスの知識も修得しておきましょう。

※障害福祉サービスについては下記マニュアルをご参考ください。

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

移動支援

行動援護

さいごに

本マニュアルでは、サービス提供責任者の業務のすべてを解説しました。

基本的な実務は、本マニュアルのとおりに進めてもらえれば問題なくこなせるはずです。

サービス提供責任者に求められる役割や責務は、決して小さなものではありません。しかし、それゆえにヘルパーとは違ったやりがいを感じれる職種でもあります。

本マニュアルを何度でも読み返し、日々の業務にお役立ていただければ幸いです。

この度、本ページで公開しているサービス提供責任者完全業務マニュアルを加筆・修正した『サ責白本』の販売を開始しました。本書は、介護保険だけではなく訪問系障害福祉サービスにも対応しています。一人サ責でお困りの方や新人サ責向けの必携の一冊です。もちろん事業所内研修にも使えます。ぜひご活用ください!

\ BCPテンプレなど10の特典つき! /