訪問介護を立ち上げようと考えているのですが、指定基準を読んでも理解できません。

初心者にも分かりやすく説明してほしい…。

ヘルパー会議室では、こんな悩みを解決すべく『訪問介護の指定基準まるわかりガイド』を作成しました。

訪問介護事業を開業するためには指定基準を満たさなければなりません。しかし、基準省令を読んでも慣れない用語ばかりで非常に難解。初見で理解するにはなかなかに骨が折れるでしょう。

そこで本ガイドでは、訪問介護の指定基準(人員・設備・運営)を1から10まで読み解き、初心者にも分かるよう解説しています。

かなりの長文になってしまいましたが、本ガイド内で指定基準のすべてを理解できます。

これから訪問介護事業を立ち上げる方や運営指導対策として指定基準を理解したい方は、ぜひ参考にしてください。

令和6年度の報酬改定により指定基準に一部変更が加えられました。

変更となった個所についてもきちんと理解しておきましょう。

- 訪問介護の指定基準とは

- 指定基準①:訪問介護の「人員基準」とは

- 指定基準③:訪問介護の「設備基準」とは

- 指定基準③:訪問介護の「運営基準」とは

- 【第8条】内容及び手続の説明及び同意

- 【第9条】提供拒否の禁止

- 【第10条】サービス提供困難時の対応

- 【第11条】受給資格等の確認

- 【第12条】要介護認定の申請に係る援助

- 【第13条】心身の状況等の把握

- 【第14条】居宅介護支援事業者等との連携

- 【第15条】法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

- 【第16条】居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

- 【第17条】居宅サービス計画等の変更の援助

- 【第18条】身分を証する書類の携行

- 【第19条】サービスの提供の記録

- 【第20条】利用料等の受領

- 【第21条】保険給付の請求のための証明書の交付

- 【第22条】指定訪問介護の基本取扱方針

- 【第23条】指定訪問介護の具体的取扱い方針

- 【第24条】訪問介護計画の作成

- 【第25条】同居家族に対するサービス提供の禁止

- 【第26条】利用者に関する市町村への通知

- 【第27条】緊急時等の対応

- 【第28条】管理者及びサービス提供責任者の責務

- 【第29条】運営規程

- 【第29条の2】介護等の総合的な提供

- 【第30条】勤務体制の確保等

- 【第30条の2】業務継続計画の策定等

- 【第31条】衛生管理等

- 【第32条】掲示

- 【第33条】秘密保持等

- 【第34条】広告

- 【第34条の2】不当な働きかけの禁止

- 【第35条】居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

- 【第36条】苦情処理

- 【第36条の2】地域との連携等

- 【第37条】事故発生時の対応

- 【第37条の2】虐待の防止

- 【第38条】会計の区分

- 【第39条】記録の整備

- 訪問系障害福祉サービスも一体的に提供する場合の指定基準

- 変更があった場合は10日以内に変更届を提出

- 【さいごに】指定基準違反は最悪の場合「指定取り消し」処分となる

訪問介護の指定基準とは

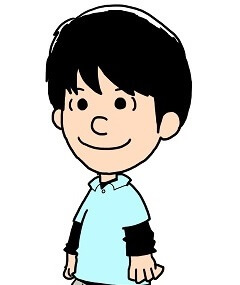

訪問介護の指定基準とは、介護保険法に基づく厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」を指し、指定訪問介護事業者が遵守すべき「ルール」です。

指定基準は、人員・設備・運営の3つの基準に分けられ、この3つを満たすことで都道府県等の自治体から訪問介護事業者の指定を受けられます。

- 人員基準・・・管理者、サービス提供責任者、訪問介護員の人員配置に関するルール

- 設備基準・・・事業所の設備、備品に関するルール

- 運営基準・・・管理者/サービス提供責任者の責務、留意すべき事項など運営に関するルール

また、指定基準は開業後も常に満たしつづけなければなりません。

仮に、自治体からの実地指導(運営指導)で基準違反が発覚すれば、指定取り消しなどの行政処分を科せられる可能性もあるため十分な注意が必要です。

なお、指定基準をベースに各自治体が、地域の特性に合わせた独自の条例やローカルルールを制定しています。実際の運用にあたっては、指定基準だけでなく事業所の所在する地域の条例やローカルルールも確認してください。

\ 知りたいところから読めます/

指定基準①:訪問介護の「人員基準」とは

第5条【訪問介護員等の員数】

指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士または法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第150条の45第1項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問介護事業者が第2項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第6条【管理者】

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

訪問介護の人員基準は、訪問介護事業所に配置すべき訪問介護員・サービス提供責任者・管理者の員数や資格要件、勤務形態要件を示したものを指します。

訪問介護事業者は、最低でも以下表のとおりの人員を配置しなければなりません。

| 職種 | 員数 | 勤務形態 | 必要資格 |

| 訪問介護員 | 2.5人以上 (最低でも常勤換算で2.5人以上) |

ー |

上記のいずれか。 |

| サービス提供責任者 | 1人以上 (利用者40人または端数を 増すごとに増員、利用者50人に対して1人の特例あり) |

原則、常勤専従 (利用者の人数により一部常勤換算も可) |

上記のいずれか。 |

| 管理者 | 1人 | 原則、常勤専従 (訪問介護員等との兼務可) |

なし |

各職種の詳しい人員配置を解説する前に、まず『常勤・非常勤』『専従・兼務』『常勤換算』といった用語を説明しておきます。

すでに知っているという方は下記から読み飛ばしてください。

「常勤・非常勤」「専従・兼務」の説明と組み合わせ例

常勤と非常勤の違い

常勤とは『雇用契約書上の勤務時間』が『その事業所で定めている常勤が勤務すべき時間数(下限は週32時間)』に達している場合を指します。

例えば、就業規則に記載している勤務すべき時間数が1日8時間(週40時間)だとして、1日8時間(週40時間)勤務している職員はすべて「常勤」。逆に、勤務すべき時間数に満たない職員は「非常勤」です。

また、職員が常勤なのか非常勤なのかは、正社員やパート、アルバイト、契約社員などの雇用形態に関係なく、勤務時間が指標となります。

- 正社員A…1日8時間、週40時間勤務⇒「常勤」

- 正社員B…1日4時間、週20時間勤務⇒「非常勤」

- パートC…1日8時間、週40時間勤務⇒「常勤」

勤務すべき時間数を週40時間としている場合、上記のようにパートでも勤務すべき時間数を満たしていたら常勤、逆に正社員でも勤務時間が満たないと非常勤扱いとなります。

専従・兼務の違い

専従とは、勤務している時間帯に、一つの職種のみ従事することを指します。

例えば、サービス提供責任者としてのみ勤務している場合は「専従」。逆に、勤務している時間帯に、他の職種と同時並行的に従事している場合は「兼務」となります。

「常勤・非常勤・専従・兼務」の組み合わせの考え方

常勤・非常勤・専従・兼務の組み合わせは、下記表のように考えます。

(※事業所で定めている勤務すべき時間を週40時間としている場合)

| 組み合わせ例 | 専従 | 兼務 |

| 常勤 |

①『常勤専従』 1日8時間(週40時間)勤務している職員で、勤務時間内にその職種のみの業務に従事している場合。 |

②『常勤兼務』 1日8時間(週40時間)勤務している職員で、勤務時間内にその職種+他の職種の業務に従事している場合。 |

| 非常勤 |

③『非常勤専従』 1日3時間(週15時間)勤務しいてる職員で、勤務時間内にその職種のみの業務に従事している場合。 |

④『非常勤兼務』 1日3時間(週15時間)勤務している職員で、勤務時間内にその職種+他の職種の業務に従事している場合。 |

職員が育児・介護休業法等による「育児・介護等の短時間勤務制度」や男女雇用機会均等法の「母性健康管理措置」により短時間勤務制度等を利用する場合には、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことが認められています。(常勤換算での計算上も「1(常勤)」)

加えて、令和6年度の報酬改定により「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合も、週30時間以上の週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことが認められることとなりました。(常勤換算での計算上も「1(常勤)」)

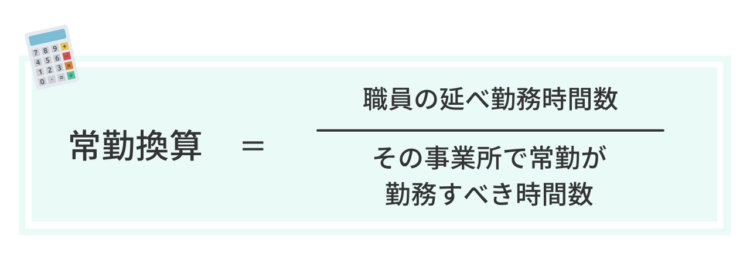

「常勤換算」はその事業所に勤務している平均職員数のこと

常勤換算とは、その事業所で働いている常勤職員の平均人数を指します。簡単に言うと、その事業所に勤務している非常勤職員の勤務時間の合計が、常勤職員何人分にあたるかを算出する計算方法のことです。

常勤換算の計算方法は、『1ヵ月(4週)の各職員の合計勤務時間』を、『事業所が定めた常勤が勤務すべき時間数』で割って算出します。(※小数点第2位以下は切り捨て)

訪問介護員の配置基準は「常勤換算で2.5人以上」

訪問介護事業所は、先に述べた常勤換算法で訪問介護員を2.5人以上配置しなければなりません。たとえ利用者数が少なく、サービス訪問が1件もない状況だとしても必ず配置が必要です。

まず訪問介護員の常勤換算を計算するうえで、良くある疑問に答えます。

- サービス提供責任者は訪問介護員として含む?

- 訪問介護員として含んでOKです。

サービス訪問に行っているかどうかは関係なく訪問介護員として常勤換算「1」です。

- 管理者と訪問介護員を兼務している場合、勤務時間数はどう考える?

- 管理者業務をしている時間を除いた分を計上します。

例えば、管理者業務が1日4時間、ヘルパー業務が1日4時間ならば常勤換算で0.5となります。

- 登録ヘルパーの勤務時間はどのように計算する?

- ①前年度の勤務実績がある場合は、前年度の週当たりの平均稼働時間を計算します。

②勤務実績がない場合は、確実に稼働できるものとして勤務表に明記している時間を計算します。

※勤務実績がない場合は、予定と実態に乖離があると指導対象になるので要注意。

- 全ての勤務時間を常勤換算に含めても良い?

- 以下の時間は、勤務時間数に含めてはいけません。

①訪問介護員が介護保険外サービス(自費)を提供した時間

②非常勤職員の休暇や出張の時間(常勤は1ヵ月を超えない限り含めてOK)

③残業時間

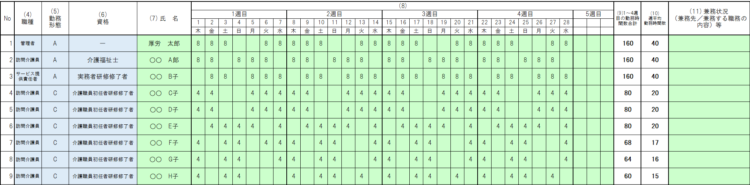

訪問介護員の常勤換算の計算例

次に、以下の例をもとに訪問介護員の常勤換算を計算してみましょう。

| 職員 | 1週間 | 1ヵ月(4週) | 常勤・非常勤 |

| 管理者A(訪問介護員兼務) | 週20時間 | 80時間 | 常勤 |

| サービス提供責任者B | 週40時間 | 160時間 | 常勤 |

| 常勤ヘルパーC | 週40時間 | 160時間 | 常勤 |

| 非常勤ヘルパーD | 週8時間 | 32時間 | 非常勤 |

| 非常勤ヘルパーE | 週15時間 | 60時間 | 非常勤 |

(※常勤が勤務すべき時間を週40時間と定めていて、管理者Aは管理者業務を週20時間、訪問介護員業務を週20時間で想定しています)

- 職員の1ヵ月勤務時間数の総合計が492時間

- 事業所で定めている常勤が1ヵ月に勤務すべき時間数が週40時間

- 492時間(4週分)÷160時間(4週分)=3.075(※小数点第2位以下は切り捨て)

この場合、常勤換算数は3.0。つまり、訪問介護員の基準を満たしているということになります。

サービス提供責任者の配置基準は「常勤専従を1人以上」

訪問介護事業者は、常勤の訪問介護員のうち、介護福祉士または実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の有資格者を、サービス提供責任者として利用者40人に対して1人以上配置しなければなりません。

| 利用者数 | 常勤配置人数 |

| 1~40 人 | 1人 |

| 41~80 人 | 2人 |

| 81~120人 | 3人 |

| 121~160人 | 4人 |

| 161~200人 | 5人 |

上記表のとおり、利用者数の増加に応じてサービス提供責任者を配置します。

ここで言う利用者数は、前3ヵ月の平均値を用い、月ごとの利用者数の合計を3で割って算出します。

例えば、4月…40人、5月…38人、6月…39人だったとすると、合計値117人を3で割った39人が前3ヵ月の平均値です。

なお、通院等乗降介助のみを提供した利用者は、0.1人として数えます。

利用者40人以上になると常勤換算による配置が可能

利用者が40人を超える場合は、サービス提供責任者の配置員数を常勤換算方法によることできます。

要は、本来、常勤のサービス提供責任者として配置すべき人数の一部を非常勤職員で補えるということです。

利用者数が41人~200人の事業所の場合

利用者数が41人~200人以下の事業所で常勤換算方法を採用する場合は、常勤換算方法を採用しない場合に必要なサービス提供責任者の人数から1を引いた数以上の常勤を配置します。

- 81÷40=常勤換算で2.1人以上の配置が必要(小数点第1位に切り上げ)

- 常勤換算方法を採用しない場合…常勤サ責3人を配置

- 常勤換算方法を採用する場合…3-1=常勤サ責2人を配置

この場合、配置すべきサ責3人の内訳を常勤サ責2人+常勤換算1人(非常勤1人)でOK。

※ただし、非常勤職員をサ責として配置する場合は、常勤の訪問介護員が勤務すべき時間数の2分の1以上でなければなりません。(常勤換算で0.5以上)

利用者数が201人以上の事業所の場合

利用者数が201人以上の事業所で常勤換算方法を採用する場合は、常勤換算方法を採用しない場合に必要なサービス提供責任者の人数に2を掛けて3で割った数以上の常勤を配置します。

- 220÷40=常勤換算で5.5人以上の配置が必要(小数点第1位に切り上げ)

- 常勤換算方法を採用しない場合…常勤サ責6人を配置

- 常勤換算方法を採用する場合…6×2÷3=常勤サ責4人を配置

この場合、配置すべきサ責6人の内訳を常勤サ責4人+常勤換算2人(非常勤2~3人程度)でOK。

利用者数に応じたサービス提供責任者の人員配置表

利用者の人数に応じた、常勤のサービス提供責任者数を表にまとめました。

| 利用者数 | 【必要な常勤のサービス提供責任者】 | |

| 常勤換算方法を採用しない場合 | 常勤換算方法を採用する場合 | |

| 40人以下 | 1人 | 1人 |

| 41~80 人 | 2人 | 1人 |

| 81~120人 | 3人 | 2人 |

| 121~160人 | 4人 | 3人 |

| 161~200人 | 5人 | 4人 |

| 201人~240人 | 6人 | 4人 |

緩和要件を満たすと利用者50人ごとに1人配置も可能となる

下記の要件を満たしている場合、利用者50人に対して常勤サービス提供責任者1人の配置とすることができます。

\ 緩和要件 /

- 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置

- サービス提供責任者の業務を主として従事するものを1人以上配置

- サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

「サービス提供責任者として主として従事するもの」とは?

自治体により異なる場合がありますが、基本的に『訪問介護員として行ったサービス提供時間が1ヵ月で30時間以内』が基準です。

業務が効率的に行われている場合とは?

これは、以下のような取り組みが行われている場合を指します。

- 訪問介護員の勤務調整(シフト管理)について、業務支援ソフトなどの活用により、迅速な調整を可能としていること

- 利用者情報(訪問介護計画やサービス提供記録等)について、タブレット端末やネットワークシステム等のIT機器・技術の活用により、職員間で円滑に情報共有することを可能としていること

- 利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制(主担当や副担当を定めている等)を構築する等により、サービス提供責任者業務の中で生じる課題に対しチームとして対応することや、当該サービス提供責任者が不在時に別のサービス提供責任者が補完することを可能としていること

緩和要件が適用された場合の人員配置表

緩和要件が適用されて、さらに常勤換算法を採用した場合の配置は下記のとおり。

| 利用者数 | 【必要な常勤のサービス提供責任者】 | |

| 常勤換算方法を採用しない場合 | 常勤換算方法を採用する場合 | |

| 50人以下 | 3人 | 3人 |

| 51~100 人 | 3人 | 3人 |

| 101~150人 | 3人 | 3人 |

| 151~200人 | 4人 | 3人 |

| 201~250人 | 5人 | 4人 |

| 251人~300人 | 6人 | 4人 |

サービス提供責任者が兼務できる職種

サービス提供責任者は原則、専従とされていますが業務に支障がない場合に限り、以下の業務と兼務可能です。

- 当該訪問介護事業所の管理者

- 同一敷地内にある定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の業務

- 同一敷地内にある夜間対応型訪問介護事業所の業務

管理者の配置基準は「常勤専従を1人」

訪問介護事業所は、管理者を常勤専従で一人配置しなければなりません。ただし、管理者業務に支障がない場合に限り、以下の業務と兼務可能です。

- 当該訪問介護事業所の訪問介護員

- 当該訪問介護事業所のサービス提供責任者

- 他の事業所、施設の管理者・従業者

なお管理者は、無資格でも問題ありませんが、訪問介護やサービス提供責任者と兼務する場合は、それぞれの資格要件を満たす必要があります。

令和6年度の報酬改定により、管理者の兼務は、「同一敷地内にある他の事業所、施設の管理者・従業者」⇒「他の事業所、施設の管理者・従業者」に変更となりました。

ですので、同一敷地内でなくても、同一の事業者が設置する他の事業所であれば管理者または従業者との兼務が可能です。

ただし、当該他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する時間帯も、当該訪問介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員および業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じない場合に限られます。

管理業務に支障がない範囲に注意

管理者が、他の業務と兼務をすることで管理業務が適正に行われていない場合は問題です。

例えば「管理者がサービス訪問で一日中外に出ずっぱり」のような状況だと確実に運営指導(実地指導)で指摘されます。

基本的に、管理者業務と兼務の業務が半々程度なら問題はないとされていますが、自治体によって解釈が分かれます。あらかじめ所管の自治体に確認しておきましょう。

開業時の人員パターンを2つ紹介

これから訪問介護を開業するなら何人必要なの?

できるだけ少ない人数にしたいんだけど・・・

と考えている方も多いと思いますので、ここで開業時の人員を2パターン紹介しておきます。

- 管理者兼サービス提供責任者…1人

- 常勤の訪問介護員…2人

この場合は3人で開業ができます。

おそらく最少人数のパターンになります。

常勤換算の内訳を解説しておくと

管理者兼サービス提供責任者は、訪問介護員としての常勤換算0.5人

訪問介護員は常勤で配置して常勤換算2.0人

常勤換算2.5人以上をクリアしてるので人員基準を満たしています。

※開業時は、管理者とサービス提供責任者の兼務が一般的ですが、自治体によって常勤専従のサ責を最低1人配置するよう指示される場合もあるため事前に確認してください。

※管理者兼サービス提供責任者の常勤換算を0.5人で計算していますが、自治体によって1人分で計算する場合もあります。この場合、非常勤訪問介護員を2人配置せずとも常勤×1と週20時間勤務の非常勤×1で人員基準を満たします。

- 管理者兼サービス提供責任者・・・1人

- 常勤の訪問介護員・・・1人

- 非常勤の訪問介護員・・・2人~3人

計4~5人での開業となりますが、非常勤を雇っているので人件費は安くなるかもしれません。

※非常勤の常勤換算の内訳(週40時間勤務と定めている場合)

週20時間勤務する職員を2人=常勤換算1.0人

週10時間勤務する職員2人+週20時間勤務する職員1人=常勤換算1.0人

などさまざまなパターンが考えられます。

【注意】「勤務表」を毎月しっかり作成しておきましょう

ここで言う勤務表とは、シフト表のことではなく「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を指します。

上記のとおり人員基準が満たされているかを確認するための書類です。

勤務表の取り扱いは、厚生労働省によると下記のとおり定められています。

- 毎月作成する

- 訪問介護員などについては勤務時間、業務内容、雇用形態(常勤・非常勤)を記載

- 管理者との兼務はあるか記載

- サービス提供責任者かどうかを明確に記載

厚生労働省が全国統一フォーマットを用意していますので、必要な方は下記からダウンロードしてください。

ちなみに勤務表は、実地指導(運指指導)で必ずチェックされます。

指定基準③:訪問介護の「設備基準」とは

第7条【設備及び備品等】

指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問介護事業者が第5条第2項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

訪問介護の設備基準とは、訪問介護事業所を運営できる「広さ」「設備」「備品」について示したものを指します。

省令を読むだけでは少しイメージしずらいかと思いますので、ここでは、具体的にどのような物件を選び、どのような物品や設備を整備すべきかを具体的に解説していきます。

訪問介護の設備基準で押さえるべき5つのポイント

\ 5つのポイント /

- 建物について

- 訪問介護に必要な備品

- 感染症対策に配慮した設備

- 事務所の広さ

- 相談スペースの設置

ポイント①建物について

訪問介護事業所の建物については、一軒家・アパート・マンション・オフィスビル、どれでもOKです。

ただし、自治体によっては、エレベーターがないマンションの2階以上では指定が下りない所もあるため要注意。(※車いすの利用者が来訪できないため)マンションで開設するのであれば1階もしくはエレベーターありの物件を選びましょう。

また、自転車や自動車など訪問する際の移動手段に応じて、駐輪場や駐車場が設置されているかも物件選びのポイントです。

他にも「玄関に大きな段差がある」場合、簡易スロープを設置するように指示されることがあります。これから開業される方は、あらかじめ管轄の自治体と相談してください。

ポイント②訪問介護に必要な備品

訪問介護の運営にあたって必要な備品は次のとおりです。

- 机・イス(相談室用も含む)

- 鍵付きの書庫(利用者ファイルを保管する用)

- 電話

- FAX

- プリンター

- 自転車(必要に応じて)

- 自動車(必要に応じて)

- パソコン

- タイムカード

ポイント③感染症対策に配慮した設備

衛生面では職員が手指を消毒するための洗面台を設ける必要があります。

基本的にトイレの手洗い設備のみでは認められませんので、独立した洗面台がある物件を選びましょう。

その他、感染症対策として下記の物品を用意します。

- 液体せっけん

- 消毒液

- ペーパータオル(共用タオルはNG)

- ディスポーサブル手袋

なお、キッチンを手洗い設備のための洗面台として使用する場合は、キッチン本来の使い方ができなくなるための注意してください。

ポイント④事務所の広さ

事務所の広さの目安は、下記のとおりです。

- 職員3~5名分の机とイスを置ける

- 書庫棚を置ける

- 相談スペースとして3畳

おおよそ9~10畳程度と考えておけばOK。

ポイント⑤相談スペースを設ける

相談スペースは「新規利用の受付」「利用者からの相談受付」「ケアマネなどとの打ち合わせ」「社内会議」などに必要となります。

4人が入れる広さにする

目安としては最低でも3畳程度で考えておきましょう。

テーブル1つにイス4つを設置、4人が窮屈なく座って会話ができればOK。

プライバシーへの配慮

利用者や家族が来訪することもありますのでプライバシーへの配慮が必要です。

例えばパーテーションなどで間仕切りし、外から見えないようにする、など。ドア付きの別室であればさらにgoodです。

相談スペースは事務所入り口の近くに設置するようにしましょう。これは来客をすぐに誘導できるためです。

設備基準まとめ

前述の5つのポイントを表にまとめました。

| 建物 | 一軒家、アパート、マンション、オフィスビル、どれでも可 マンションの場合、1階もしくはエレベーターありの物件がベター |

|---|---|

| 事務スペース | 10畳程度の広さがあればOK |

| 相談スペース | 事務スペース内の3畳程度を利用して設置 パーテーションでプライバシーに配慮 |

| 感染対策 | 手洗いができる洗面台の設置 |

| 備品 |

|

訪問介護の設備基準でよくある質問

- 自宅で訪問介護を開業することはできる?

- 可能ですが、自治体によって見解が分かれます。

①自宅と事務所の「入り口」を別々にする

②自宅スペースと事務所スペースを明確に分ける

基本的にはこの2点を実施し、間取り図を持参して各自治体と相談してください。 - 借りたテナントが共用の洗面台しかないのですが大丈夫?

- 共用の洗面台を「感染症対策に必要な手洗い設備」としての許可を得ておけばOKだと考えます。(事務所と洗面台の距離があまりにも遠い場合をのぞく)

その上で各自治体と相談してみましょう。 - 備品類は貸与のものでも良いですか?

- 原則、設備や備品は会社所有のものではなく貸与でOKです。

- 同一敷地内の併設事業所との設備共有について教えてください。

- 例えば、訪問介護とケアプランセンターが併設されている場合、事業に支障がなければ、両方のサービスに設備が義務付けられている設備について共用が可能です。

この場合、手洗い設備や相談スペースなどは共有OK。

他にも設備基準上規定がない玄関や廊下、階段などの設備についてもOK。

※ケアプランに限らず、訪問看護やデイサービスも同じ扱いになります。

指定基準③:訪問介護の「運営基準」とは

訪問介護の運営基準とは、事業所運営をするにあたって留意すべき事項や管理者・サービス提供責任者の責務などを示したものを指します。

運営基準には、どちらかというと開業時よりも開業後に重要となる基準が記載されています。サービス提供に関する内容も多いため、管理者だけでなくサービス提供責任者やヘルパーにも周知が必要です。

\ 運営基準目次 /

※クリックすると読みたい個所へジャンプします

- 【第8条】内容及び手続の説明及び同意

- 【第9条】提供拒否の禁止

- 【第10条】サービス提供困難時の対応

- 【第11条】受給資格等の確認

- 【第12条】要介護認定の申請に係る援助

- 【第13条】心身の状況等の把握

- 【第14条】居宅介護支援事業者等との連携

- 【第15条】法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

- 【第16条】居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

- 【第17条】居宅サービス計画等の変更の援助

- 【第18条】身分を証する書類の携行

- 【第19条】サービスの提供の記録

- 【第20条】利用料等の受領

- 【第21条】保険給付の請求のための証明書の交付

- 【第22条】指定訪問介護の基本取扱方針

- 【第23条】指定訪問介護の具体的取扱方針

- 【第24条】訪問介護計画の作成

- 【第25条】同居家族に対するサービス提供の禁止

- 【第26条】利用者に関する市町村への通知

- 【第27条】緊急時等の対応

- 【第28条】管理者及びサービス提供責任者の責務

- 【第29条】運営規程

- 【第29条の2】介護等の総合的な提供

- 【第30条】勤務体制の確保等

- 【第30条の2】業務継続計画の策定等

- 【第31条】衛生管理等

- 【第32条】掲示

- 【第33条】秘密保持等

- 【第34条】広告

- 【第34条の2】不当な働きかけの禁止

- 【第35条】居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

- 【第36条】苦情処理

- 【第36条の2】地域との連携等

- 【第37条】事故発生時の対応

- 【第37条の2】虐待の防止

- 【第38条】会計の区分

- 【第39条】記録の整備

【第8条】内容及び手続の説明及び同意

【第8条】内容及び手続の説明及び同意

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問介護事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

運営基準第8条は、利用者との契約についての規定です。訪問介護事業者は、サービス開始までに、利用者や家族に重要事項説明書の内容を説明し同意を得なければなりません。なお契約書は、指定基準において義務付けられている書類ではありませんが、社会福祉法第77条や利用者保護の観点から取り交わしが必要です。実地指導でもチェックされますので必ず整備しておきましょう。

また第8条第2~6項には、重要事項説明書等をパソコンやスマートフォン、タブレット機器等の電子情報処理組織を活用して取り交わす「電磁的方法」の規定が記載されています。

電磁的方法の具体的な内容は下記のとおりです。

- 電磁的処理組織を使用する方法の内、次の①、②に掲げるもの

①電子メールなどで、相手のパソコン等のフォルダに電磁的記録を送信する方法など

②事業者のWebサイト(ホームページ等) に電磁的記録を掲載し、それを利用者や家族がダウンロードできる状態に置く方法など - 磁気ディスク、CD-ROMなど(その他、DVDやブルーレイディスク等)の一定の事項を確実の記録しておくことができる物で作成したファイルに情報を記録したものを交付する方法

なお、電磁的方法により重要事項を提供する場合は、あらかじめ利用者や家族に、電磁的方法の内容や種類を示した上で、文書またはメール等で承諾を得る必要があります。承諾を得られず、文書による提供を依頼された場合は、電磁的方法での提供を行ってはいけません。

【第9条】提供拒否の禁止

【第9条】提供拒否の禁止

指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。

運営基準第9条は、訪問介護事業者は、原則、利用申し込みに対して拒否してはならないことを規定したものです。例えば、要介護度が低いから、介護報酬が安いから、など事業所の都合で利用者を選択してはいけません。

なお、訪問介護事業者が提供拒否できる正当な理由には、

- 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合

- 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合

- その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合

などが該当します。

参考:訪問介護で「サービス提供拒否ができる正当な理由」と「中止する際の5つの注意点」

【第10条】サービス提供困難時の対応

【第10条】サービス提供困難時の対応

指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

訪問介護事業者は、正当な理由でサービス提供が不可能な状態になった場合、まず担当のケアマネへ連絡すること、そして他の訪問介護事業所を紹介するなどの必要な措置をとらなければなりません。

【第11条】受給資格等の確認

【第11条】受給資格等の確認

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。

訪問介護事業者は、介護保険被保険者証にて要介護度、認定の有効期間を確認しなければなりません。

第11条第2項の認定審査会意見については、介護保険被保険者証に

- 要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関する事項

- 指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項

などが記載されている場合、その内容に配慮したサービス提供に努めなければならないことが規定されています。

【第12条】要介護認定の申請に係る援助

【第12条】要介護認定の申請に係る援助

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

運営基準第12条には、訪問介護事業者は、要介護認定を受けていない者から利用申込があった場合は、状況を確認して、申請等に係る必要な援助を行わなければならないことが規定されています。

【第13条】心身の状況等の把握

【第13条】心身の状況等の把握

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

運営基準第13条では、サービス担当者会議の出席やアセスメントを通じて、利用者の心身の状況や環境、他のサービス利用状況などについて把握するよう規定されています。

【第14条】居宅介護支援事業者等との連携

【第14条】居宅介護支援事業者等との連携

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

訪問介護事業者には、サービス提供するにあたって居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)や、その他のサービスを提供する事業者との密接な連携を求められています。

また、訪問介護サービスを終了する際には、利用者や家族へアドバイス等を行うとともに、ケアマネへの情報提供や、その他のサービス事業所との連携が必要です。

【第15条】法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

【第15条】法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

介護保険の保険給付は、法律上、サービスにかかった費用全額を利用者が一旦支払い、その後、市町村から費用の全額または一部を払い戻してもらう「償還払い方式」が原則です。

しかし実際の給付では、利用者の負担軽減や事務の合理性の観点から、サービスそのものの給付(現物給付)を行う「法定代理受領方式」が認められています。

そして、この法定代理受領方式によるサービス提供を受けるためにはケアプランの作成が必要です。運営基準第15条には、訪問介護事業者は、利用者がケアプランの作成に必要な援助を行わなければならないと規定されています。

【第16条】居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

【第16条】居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

運営基準第16条には、ケアマネが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って訪問介護サービスを提供しなけらばならないことが規定されています。

【第17条】居宅サービス計画等の変更の援助

【第17条】居宅サービス計画等の変更の援助

指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

運営基準第17条には、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、ケアマネへ連絡等の必要な援助を行わなければならないことが規定されています。

【第18条】身分を証する書類の携行

【第18条】身分を証する書類の携行

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

訪問介護事業者は、ヘルパー等に対して、利用者宅へ訪問する際は、身分を証する書類(事業所名と氏名、顔写真や職能が記載された名札(顔写真や職能は記載が望ましい))を携行し、利用者や家族から求められたときは提示するよう指導しなければなりません。

【第19条】サービスの提供の記録

【第19条】サービスの提供の記録

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

運営基準第19条では、サービス提供の記録について2つ示されています。

1つ目は、給付管理についての記録で、居宅介護サービス費の額等をケアプランまたはサービス利用票などに記載すること示した規定です。

2つ目は、サービス提供の際に、具体的なサービス内容を記録することが規定されています。そしてサービス提供記録は、利用者から求められた場合、文書の交付などにより情報の提供を行わなければなりません。

【第20条】利用料等の受領

【第20条】利用料等の受領

指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

運営基準第20条は、利用料についての規定です。

訪問介護事業者は、介護保険サービスに該当する訪問介護サービスを提供した場合、利用者から負担割合に応じた(1割~3割)の利用料の支払いを受けなければなりません。

第2項では、介護保険外サービスを提供した場合(法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した場合)は、介護保険サービスと比べて不合理な差額があってはならないと規定されています。したがって、介護保険外サービスの価格は、介護保険利用の場合の10割負担相当額が正しい取り扱いになります。安すぎる価格を設定してしまうと、不当値引きの指導対象になる可能性があるため注意してください。

その他、通常の実施地域以外の地域の利用者宅へ訪問介護サービスを提供する場合は、第2項の利用料の他に、交通費の支払いを受け取れることが示されています。ただし、交通費の支払いを受けるにあたっては、利用者や家族の同意が必要です。

【第21条】保険給付の請求のための証明書の交付

【第21条】保険給付の請求のための証明書の交付

指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

運営基準第21条は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護サービスを提供した場合に、訪問介護事業者が利用者に交付しなければならない「サービス提供証明書」についての規定です。

サービス提供証明書を発行する機会は少ないと思いますが、例えば、その利用者にケアプランが作成されていない場合や介護保険料の滞納により給付制限(償還払い化)の対象となっている場合などが該当します。

なおサービス提供証明書は、市町村等のHPからダウンロードが可能です。(介護給付費明細書とほぼ同じ内容)

【第22条】指定訪問介護の基本取扱方針

【第22条】指定訪問介護の基本取扱方針

指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

訪問介護サービスは、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止ができるよう目標を設定し、計画的に行わなければなりません。また、訪問介護事業者は、より良いサービス提供ができるよう自らサービスの質の評価を行い、日々改善や技術の研鑽に努めなければならないことが規定されています。

【第23条】指定訪問介護の具体的取扱い方針

【第23条】指定訪問介護の具体的取扱い方針

訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

五 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

六 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

令和6年度報酬改定により運営基準第23条に、身体拘束の適正化のための規定が追加されました。

利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならないこと、そして身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないことが規定されています。

【第24条】訪問介護計画の作成

【第24条】訪問介護計画の作成

サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第28条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。

2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

運営基準第24条は、サービス提供責任者の責務である訪問介護計画書の作成についての規定です。

- アセスメントにより抽出した日常生活の状況やニーズ、利用者・家族の希望を踏まえて援助目標を立てること

- 援助目標を達成できる具体的なサービス内容等を記載すること

- ケアマネが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って作成すること

- 訪問介護計画を作成した際は、利用者や家族へ説明・同意を得ること

- 訪問介護計画の実地状況をモニタリングにより評価し、必要に応じて変更すること

などが規定されています。

【第25条】同居家族に対するサービス提供の禁止

【第25条】同居家族に対するサービス提供の禁止

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

原則として、ヘルパーが同居している家族に対して、利用者と同等のサービス提供をしてはいけません。また、同居している家族のほか、同居していない二親等以内の親族のサービス提供も基本禁止です。

【第26条】利用者に関する市町村への通知

【第26条】利用者に関する市町村への通知

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

運営基準第26条には、訪問介護事業者は、利用者が故意に要介護状態を悪化させた場合や、その他の不正受給が認められる場合、自治体へ通知しなければならないと規定されています。ただ、この通知書を作成する機会は滅多にありません。

【第27条】緊急時等の対応

【第27条】緊急時等の対応

訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

運営基準第27条は、サービス提供中の緊急時対応についての規定です。

サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき、速やかに主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。事業所として緊急時対応マニュアルを作成し、加えて、利用者個々に応じて緊急時の対応方法などを取り決める緊急連絡票を作成しておきましょう。

【第28条】管理者及びサービス提供責任者の責務

【第28条】管理者及びサービス提供責任者の責務

指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第24条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

運営基準第28条には、訪問介護の管理者やサービス提供責任者の責務が規定されています。

サービス提供責任者については、以下ヘルパー会議室が提供しているマニュアルを参考にしてください。

【第29条】運営規程

【第29条】運営規程

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

五 通常の事業の実施地域

六 緊急時等における対応方法

七 虐待の防止のための措置に関する事項

八 その他運営に関する重要事項

運営基準第29条には、訪問介護事業所の「法律」である運営規程に定めなければならない項目が示されています。利用者との契約時に使用する重要事項説明書は、この運営規程をもとに作成しますので、双方に相違がないよう作成してください。

【第29条の2】介護等の総合的な提供

【第29条の2】介護等の総合的な提供

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

運営基準第29条の2には、提供しているサービスの内容が、 身体介護の特定のサービス行為に偏ったり、生活援助の特定のサービス行為に偏ったり、通院等乗降介助に限定したりしてはいけないことが規定されています。

【第30条】勤務体制の確保等

【第30条】勤務体制の確保等

指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

運営基準第30条は、ヘルパー等の勤務体制についての規定です。

訪問介護事業者は、原則として月ごとの勤務(予定)表を作成し、ヘルパー等について

- 日々の勤務時間

- 職務の内容

- 常勤・非常勤の別

- 管理者との 兼務関係

- サービス提供責任者である旨

などを明確にしておく必要があります。

そして、この勤務(予定)表に基づいて、人員基準を常に満たし続けているかを管理しなければなりません。本記事内で紹介した厚生労働省が提示しているフォーマット「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を用いて勤務体制の管理を行いましょう。

第2・3項には、訪問介護サービスは、事業所ごとに当該事業所のヘルパーによって提供されなければならないこと、そして、そのヘルパーに対して計画的に研修の機会を確保しなければならないことが規定されています。

第4項は、ハラスメントについての規定です。

訪問介護事業者は、法人として

- 職場におけるハラスメントの内容およびハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発すること

- ハラスメントに対する相談窓口を設置し、職員に周知すること

【第30条の2】業務継続計画の策定等

【第30条の2】業務継続計画の策定等

指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

運営基準第30条の2は、感染症や災害が発生した場合であっても、継続的にサービス提供できる体制を構築する観点から、 業務継続に向けた計画等の策定、研修、訓練(シミュレーション)等を実施することを規定したものです。

業継続計画の策定にあたっては、厚生労働省が提示している業務継続ガイドラインを参考にしてください。

なお、業務継続計画の策定および業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に、業務継続未策定減算が令和7年4月1日より適用されます。

【第31条】衛生管理等

【第31条】衛生管理等

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員 会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

運営基準第31条は、ヘルパーの清潔の保持および健康状態についての規定です。

ヘルパーが感染源になることを予防し、またヘルパーを感染の危険から守るために必要な備品(ディスポーサブル手袋等)を揃えるなどの対策を講じる必要があります。また、設備および備品等についても衛生的に管理しなければなりません。

第3項は、感染症の発生およびまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修、訓練(シミュレーション)等を実施することを規定したものです。

【第32条】掲示

【第32条】掲示

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

訪問介護事業者は、重要事項説明書を閲覧可能なファイル等で「事業所に据え置く」など、いつでも自由に閲覧できるようにしておかなければなりません。

加えて、令和6年度報酬改定により、原則として、重要事項を当該指定訪問介護事業者のウェブサイトに掲載することが規定されましたした。(ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことを指す)

【第33条】秘密保持等

【第33条】秘密保持等

指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

訪問介護事業者は、職員の採用時だけでなく、退職後も守秘義務を守る必要があることを説明しなければなりません。また第3項は、個人情報使用同意書を意味しており、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、家族にも同意を得る必要があります。

【第34条】広告

【第34条】広告

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

訪問介護事業者は、広告をする場合、虚偽または誇大な表現にならないようにしなければなりません。

【第34条の2】不当な働きかけの禁止

【第34条の2】不当な働きかけの禁止

指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第138条第2項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

訪問介護事業者は、ケアプランの作成または変更に関し、ケアマネや利用者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることなど、不当な働きかけを行ってはいけません。

【第35条】居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

【第35条】居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

訪問介護事業者は、居宅介護支援事業所やケアマネに対して、担当する利用者に特定の事業所によるサービスを利用させるよう金品等の利益を供与してはいけません。

【第36条】苦情処理

【第36条】苦情処理

指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

運営基準第36条は、苦情処理についての規定です。

訪問介護事業者は、利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための苦情受付窓口を設置し、苦情を受け付けた際には苦情対応記録を作成しなければなりません。また、市町村等や国保連の介入があった場合は、調査に協力するとともに、指摘事項の改善および改善報告を行う必要があります。

【第36条の2】地域との連携等

【第36条の2】地域との連携等

指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

運営基準第36条の2は、自治体が実施主体である「介護相談員派遣事業」を指しています。

介護相談員とは、サービスの現場に来訪し、利用者からの相談等に応じる活動を行う者のことを言い、訪問介護事業者はこの活動に積極的に協力しなければなりません。また「その他の市町村が実施する事業」には、老人クラブや婦人会、その他の非営利団体等が行う事業が該当します。

第2項は、例えば、サービス付き高齢者向け住宅等に併設している訪問介護事業所の場合、当該建物に居住する利用者以外にもサービス提供を行うよう努めなければならないことが規定されています。

【第37条】事故発生時の対応

【第37条】事故発生時の対応

指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

運営基準第37条は、事故発生時の対応についての規定です。

訪問介護事業者は、サービス提供により事故が発生した場合、関係各所への連絡や事故対応記録の作成、必要に応じて損害賠償を速やかに行わなければなりません。

【第37条の2】虐待の防止

【第37条の2】虐待の防止

指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

運営基準第37条の2は、利用者の人権擁護や虐待防止などの観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修、担当者を定める等を実施することを規定したものです。

【第38条】会計の区分

【第38条】会計の区分

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

会計の区分とは、事業所ごと、事業ごとに会計を分けるルールのことです。

例えば、ひとつの拠点で介護保険の訪問介護と介護保険外サービス(自費サービス)、障害福祉サービスを行っている場合は、それぞれを分けて会計します。

【第39条】記録の整備

【第39条】記録の整備

指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 訪問介護計画

二 第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第二十三条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録

五 第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録

六 第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

訪問介護事業者は、サービス提供記録、介護報酬の請求に関する記録、従業者、設備、備品、会計に関する記録などを整備・保存しておかなければなりません。

第2項の記録については、サービス完結の日から2年間の保管が義務付けられています。(サービス完結の日とは契約終了の日のこと)ただし、自治体によっては「5年」としている所が多く、あらかじめ確認が必要です。

加えて、記録保管の起算日についても「サービス完結の日」ではなく「サービス提供した日」や「記録作成日」などと自治体によって異なるため併せて確認しておきましょう。

訪問系障害福祉サービスも一体的に提供する場合の指定基準

介護保険の訪問介護事業だけでなく、訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重要訪問介護、同行援護、行動援護)も一体的運営する場合は、介護保険の指定を受けていることをもって訪問系障害福祉サービスの指定も満たしていると判断されます。

ただし、実際のサービス提供にあたっては別途資格要件等を満たすことが必要です。居宅介護、重要訪問介護については介護保険と同等の資格で兼務できますが、同行援護については同行援護従業者養成研修等の修了者に限られますので注意してください。

なお、介護保険の訪問介護事業と訪問系障害福祉サービスも併せて提供したい場合は、別途、都道府県等の指定申請手続きが必要です。

変更があった場合は10日以内に変更届を提出

下記に該当する場合は、10日以内に都道府県等へ変更の届出を提出しなければなりません。

- 管理者の変更

- サービス提供責任者の変更

- 事業所の名称、住所

- 事業所の専用区画の変更

- 運営規定の変更

- 会社の定款、寄附行為等およびその登記事項証明書又は条例等

- 会社役員の変更

【さいごに】指定基準違反は最悪の場合「指定取り消し」処分となる

繰り返しになりますが、これまで解説してきた指定基準は、行政からの実地指導(運営指導)でも厳しくチェックされますので開業後もつねに満たし続けなければなりません。

基準違反は、最悪の場合「指定取り消し処分」といった事業運営を継続できない状態にもなりえます。普段から指定基準を意識して運営をするとともに実地指導対策を講じましょう。

実地指導対策については、下記、ヘルパー会議室コラムを参考にしてください。

※本記事の出典、参照元はこちら