- 訪問介護計画書の書き方がわからない…

- そもそも訪問介護計画書ってなに?

- 援助目標ってどう立てたら良いの?記入例を教えてほしい。

当サイトでは、こんな悩みや疑問を解決すべく訪問介護計画書の作成ガイドを作りました。

本記事では訪問介護計画書の基礎的な知識や書き方を分かりやすく解説しています。サービス提供責任者の方々はぜひ参考にしてください。

大変申し訳ございませんが、本記事の内容をかなりの数の他サイト・メディアに盗用されてしまったため、令和6年9月27日をもって書き方の一部および文例等を大幅に省略、削除しました。

当サイトより販売中のサ責白本にて公開しておりますので、よろしければご購入を検討いただけますと幸いです。

※なお盗用の疑いがある他サイト・メディアについては順次法的手段を検討してまいります。

訪問介護計画書とは

訪問介護計画は、訪問介護サービスにおける個別援助計画を指します。

アセスメントにより明確になった利用者の生活課題を解決するために、訪問介護の目線から「どのような援助目標のもと、どのような支援を、どくらいの期間、何回行うのか」を示した書類が訪問介護計画書です。

この訪問介護計画書の作成はサービス提供責任者の責務になります。管理者やヘルパーが代わりに作成することはできません。

サービス提供責任者は、利用者一人ひとりに合わせて個別具体的な計画を立案し、それをもとにヘルパーは実際のサービスを提供していきます。

訪問介護計画書はケアプランに沿って作成しなけらばならい

下記省令のとおり、訪問介護計画書はケアマネが交付する居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って作成するようにと定められています。

【指定基準:第二十四条】

「訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。」

ケアプランは利用者の基本情報や援助目標、サービス種類・内容などが記載されている、いわばサービス全体の設計図。一方で訪問介護計画は、ケアプランの中から訪問介護が担う部分について具体的な指標を示した計画です。

そのため、ケアプランに入浴介助が位置付けられていないのに、訪問介護計画に入浴介助を位置付けている等、ケアプランと訪問介護計画に矛盾があってはなりません。

訪問介護計画書を作成するタイミングと流れ

訪問介護計画書を作成するタイミングと流れは下記のとおりです。

- STEP1ケアプランの受け取り

ケアマネからサービス担当者会議で決定されたケアプランを受け取ります。

※サービス担当者会議とは、利用者やその家族・各サービス担当者・主治医などが一堂に集まり、ケアマネが作成したケアプラン原案を確認する会議のことで、この会議を経てケアプランは確定される。

- STEP2アセスメントの実施

利用者へアセスメントを実施します。

※アセスメントとは、利用者情報を収集・分析し、「解決すべき課題」を明確にすることで、サービス提供責任者はケアマネとは別にあらためアセスメントを行う。

- STEP3訪問介護計画書の作成

サービス提供を開始する前に、実施したアセスメントの結果とケアプランをもとに訪問介護計画書を作成します。

- STEP4訪問介護計画書の説明・同意・交付

作成後は利用者や家族へ説明し、同意をえた上で交付します。

訪問介護計画書は、2部準備しておき事業所・利用者の双方で保管してください。

- STEP5サービス提供

訪問介護計画にもとづいたサービス提供を開始します。

- STEP6モニタリング

ケアプラン・訪問介護計画に沿って提供しているサービスが、「現在の利用者の状態に適しているか?」「援助目標はどの程度達成されたのか?」をモニタリング(評価)します。

- STEP7必要に応じて訪問介護計画の再作成

訪問介護計画書は一度作成したら終わりではなく、初回作成以降も必要に応じて更新しなければなりません。

更新が必要であればSTEP2に戻り再アセスメントを実施します。

下記のタイミングで訪問介護計画書を更新してください。

- 要介護認定の更新時

- サービス内容の変更時

- サービス曜日・時間変更

- サービス回数の追加・減少

- 総合的な援助方針の変更時

- 長期・短期目標の達成時

- 長期・短期目標の期間更新時

ケアプランの読み方を理解する

ケアプランに沿った訪問介護計画書を作成するために、ケアプランの読み方を理解しておくと良いでしょう。

ここではケアプランが「どのように構成されていて、何が記載されているのか」を具体的に解説します。

ケアプランは第1表~第7表で構成されている

ケアプランは第1表~第7表までの7部構成となっています。

- 第1表「居宅サービス計画(1)」

- 第2表「居宅サービス計画(2)」

- 第3表「週間サービス計画表」

- 第4表「サービス担当者会議の要点」

- 第5表「居宅介護支援経過」

- 第6表「サービス利用票」

- 第7表「サービス利用票(別表)」

ただし、この内ケアマネからサービス事業所に交付されるのは第1表~第3表までです。

サービス提供責任者は、ケアプラン第1表~第3表を読みとき訪問介護計画書を作成することになります。

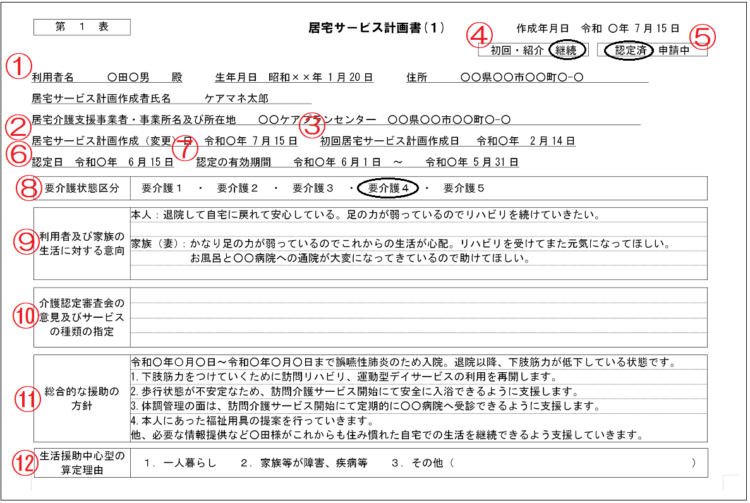

第1表「居宅サービス計画(1)」の詳細

ケアプラン第1表「居宅サービス計画(1)」は、利用者の基本情報や本人・家族の意向、総合的な援助方針などが記載されており、ここから計画全体の方向性を把握します。

具体的な項目とその詳細は下記のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ①利用者氏名・生年月日・住所 | 介護保険被保険者証の内容が転記されている。

訪問介護サービス依頼時に作成する相談受付票 |

| ②居宅サービス計画作成(変更)日 | ケアプランを利用者へ説明し、同意を得た日が 記載されている。 区分変更や更新などがあった場合は、前回のも のから日時が変更されているか要確認。 |

| ③初回居宅サービス計画作成日 | 利用者に対して初めてケアプランを作成した日 が記載されている。 |

| ④初回・紹介・継続 |

|

| ⑤認定済・申請中 |

|

| ⑥認定日 | 要介護状態区分が認定された日が記載されている

申請中の場合は、申請日が記載されている。 |

| ⑦認定の有効期間 | 介護保険被保険者証に記載された「認定の有効期 間」が転記されている。 |

| ⑧要介護状態区分 | 介護保険被保険者証に記載された「要介護状態区 分」が転記されている。 |

| ⑨利用者および家族の生活に対する意向 | 利用者・家族が、どのような内容の介護サービス をどの程度の頻度で利用しながら、どのような生 活をしたいと考えているのか意向を踏まえたアセ スメントの結果が記載されている。 |

| ⑩介護認定審査会の意見およびサービス種類の指定 | 介護保険被保険者証に「認定審査会意見及びサー ビスの種類の指定」が記載されている場合に転記 されている。(無い場合がほとんど) |

| ⑪総合的な援助方針 | アセスメントにより抽出された、解決すべき課題 (ニーズ)に対して、どのようなチームケアを行 おうとするのか、総合的な援助の方針が記載され ている。 なお、あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態 が想定されている場合には主治医や医療機関、主 たる介護者、緊急連絡先もここに記載される。 |

| ⑫生活援助中心型の算定理由 | ケアプランに生活援助中心型の訪問介護を位置付 けることが必要な場合に記載される。 「3,その他」とは「2、家族等が障害、疾病等 」以外であって同様のやむをえない事情により、 家事が困難な場合に、その内容が記載されている。 例えば、家族が仕事で不在の時に、行わなくては 日常生活に支障がある場合などが該当する。 |

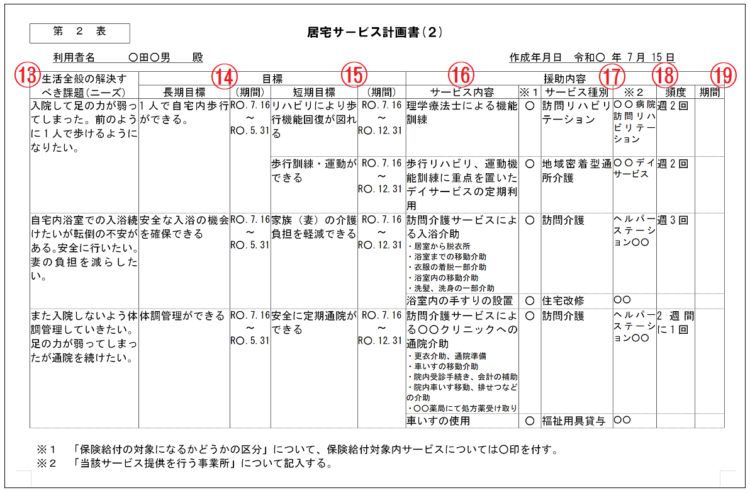

第2表「居宅サービス計画(2)」の詳細

ケアプラン第2表「居宅サービス計画(2)」は、解決すべき課題、長期・短期目標、サービス内容・種別などが記載されており、ここから訪問介護に求められている役割を把握します。

具体的な項目とその詳細は下記のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ⑬生活全般の解決すべき課題 | 利用者の自立を阻害する要因等を解決するため の要点がどこにあるかを分析し、優先度合いが 高いものから順に記載されている。 |

| ⑭長期目標(期間) | 解決すべき課題に対応して、最終的に目指す結 果が記載されている。 「期間」は達成の目安となる期間で、たいてい の場合6ヵ月~1年で設定される。 |

| ⑮短期目標(期間) | 長期目標を達成するために踏むべき段階として の目標が記載されている。 抽象的な言葉ではなく具体的な内容で記載され、 かつ、実際に解決が可能と見込まれるものが設 定される。 「期間」はたいていの場合3カ月~6ヵ月。 |

| ⑯サービス内容 | 短期目標の達成に向けて必要な最適なサービス 内容とその方針が具体的に記載されている。 |

| ⑰サービス種別 | 「サービス内容」とその提供方針を適切に実行 できる居宅サービス事業者等を選定し、具体的 なサービス種別とそのサービス提供を行う事業 所名が記載されている。 なお利用者・家族が担う部分についても、誰が 行うのかが明記されている。 |

| ⑱頻度 | 「サービス内容」に記載されたサービスをどの 程度の頻度(一定期間内での回数、実施曜日等) で実施するかが記載されている。 |

| ⑲期間 | 「サービス内容」に記載されたサービスをどの 程度の期間にわたり実施するのかが記載されて いる。 |

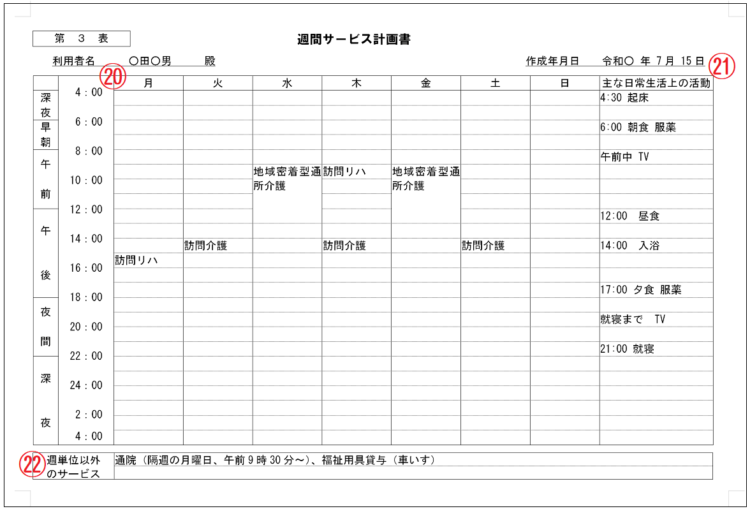

第3表「週間サービス計画表」の詳細

ケアプラン第3表「週間サービス計画表」は、1週間のサービス全体スケジュールが記載されており、ここから利用者の生活の全体像を把握します。

具体的な項目とその詳細は下記のとおりです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ⑳サービス曜日・時間 | サービス内容とそれを実施する曜日・時間が記 載されている。 |

| ㉑主な日常生活上の課題 | 利用者の起床や就寝、食事、入浴、散歩、家族 の来訪、利用者のセルフケアなどの平均的な一 日の過ごし方について記載されている。 |

| ㉒週単位以外のサービス | 福祉用具貸与や短期入所(ショートステイ)、 不定期の通院など週単位ではないサービスが記 載されている。 |

【例文集】訪問介護計画書の書き方と記入例

ケアプランの読み方を理解できたところで、次は訪問介護計画書の作成方法を見ていきましょう。

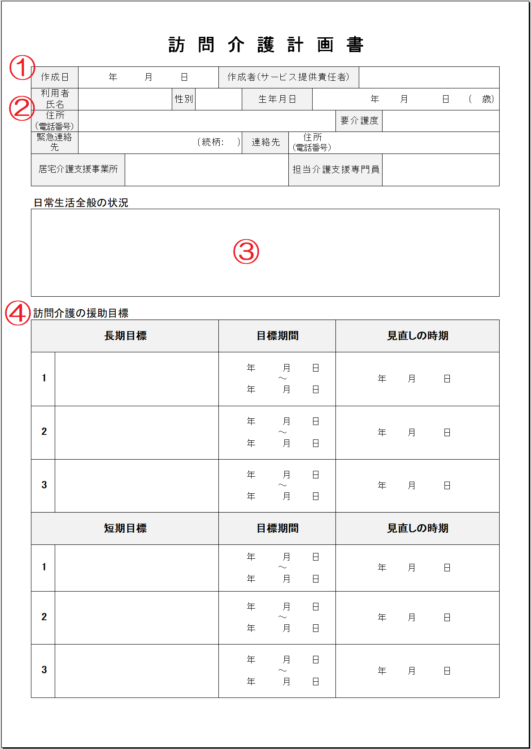

下記は実際に私の事業所で使用している訪問介護計画書のフォーマットです。

欲しい方は下記からどうぞ。

\ クリックすると拡大します /

このフォーマットをもとにして項目ごとの書き方・文例を解説します。

(※訪問介護計画書は定められたフォーマットがありませんので事業所によって異なります。また自治体によっては盛り込むべき項目や書き方などに指示がある場合もあります。その場合は自治体の指示に従い運用してください。本記事はあくまでも基本的な書き方・運用の方法を示しています。)

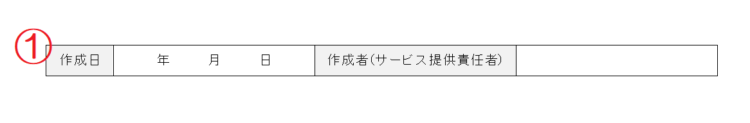

①「作成年月日、作成者氏名」の書き方

「作成年月日、作成者氏名」は、訪問介護計画書を作成した年月日とサービス提供責任者の氏名を記入します。

なお作成年月日は「サービス開始前の日付」になりますので、実態とズレがないように注意してください。

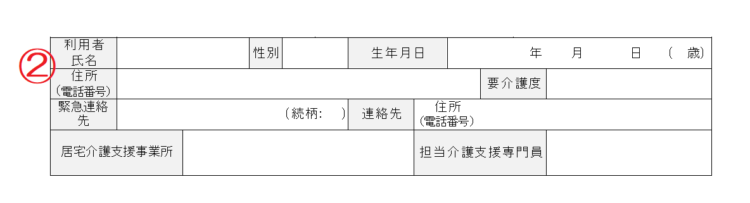

②「利用者基本情報」の書き方

「利用者基本情報」は、ケアプラン第1表を参考に

- 利用者氏名

- 年齢

- 性別

- 住所

- 生年月日

- 要介護度

- 認定有効期間

- 緊急連絡先

- 居宅介護支援事業所名(担当ケアマネ)

を記入します。

なお緊急連絡先についてはケアプラン第1表に記載されていない場合もありますので、あらかじめ契約時に利用者・家族と取り決めておき記入しましょう。

③「日常生活全般の状況」の書き方、記入例

「日常生活全般の状況」は、ケアプラン第2表の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」と訪問介護の目線からアセスメントした結果を踏まえ利用者の生活状況を記入します。

具体的には

- 独居なのか、家族が同居しているのか

- 身の回りのことはどのようにしているのか

- 心身の状態

- 自立を阻害している解決すべき課題

- 訪問介護サービスの利用に至った経緯(なぜ訪問介護を利用するorしているのか)

- 他サービスの利用状況

などを記入しましょう。

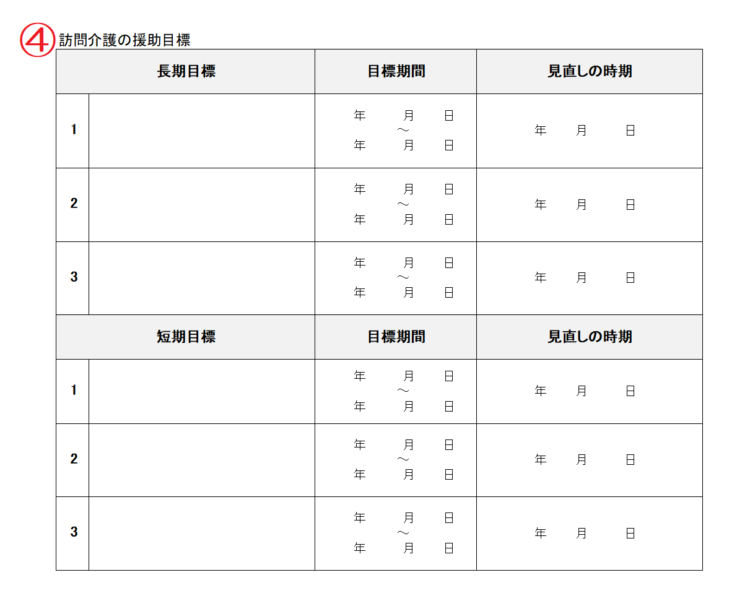

④「援助目標(長期・短期)」の書き方、記入例

「援助目標(長期・短期)」は、アセスメントで導き出された解決すべき課題に対応した目標を記入します。

ここはケアプラン第2表の援助目標と矛盾してはいけませんが、転記するのはNGです。ケアプランに沿った上で、あくまでも訪問介護の視点から長期・短期目標をそれぞれ設定しましょう。

援助目標の文例

- 「身の回りの整理整頓を自分で行うことができる」

- 「自力でトイレまでいくことができる」

- 「ヘルパーの見守りにより浴槽をまたぐ動作を危険なく行える」

- 「ヘルパーと一緒に調理を行うことで主婦としての役割を取り戻せる」

NGな目標の例

逆に援助目標としてNG文例も紹介しておきます。

【 NG文例① 】

- 「安心、安全な生活ができる」

これらは「個別性・具体性に欠けている」ことから援助目標としてNGです。

【 悪い文例② 】

- 「リハビリを頑張って、筋力の低下を防ぐ」

- 「室内を安全に移動するため住宅改修を進める」

- 「デイサービスに定期的に通所し、他者との交流の機会を確保する」

これらは訪問介護サービスの範囲を超えているため援助目標としてふさわしいと言えません。

特にリハビリは目標に設定しがちですので注意しておきましょう。

援助目標の「期間」について

援助目標の「期間」はケアプラン第2表に記載されている援助目標の期間に合わせて記入します。

長期目標はおおよそ6ヵ月~12か月、短期目標はおおよそ3ヵ月~6ヵ月を目処に設定してください。

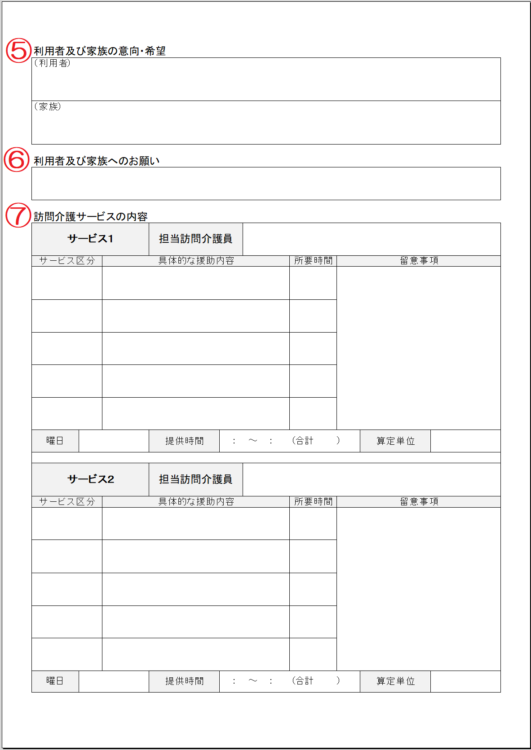

⑤「利用者・家族の希望や要望」の書き方、記入例

「利用者・家族の希望や要望」は、ケアプラン第1表「利用者および家族の生活に対する意向」と、訪問介護の目線からアセスメントした結果を踏まえ記入します。

具体的には

- 現在の困りごと

- ヘルパーへ期待すること

- 訪問介護サービスの利用を希望しているのかどうか

の3点を記入しましょう。

【 本人の希望の文例】

- 利用者「一人では入浴できないのでヘルパーさんに手伝ってほしい」

- 利用者「屈むことができないので掃除をヘルパーさんにしてほしい。調理はできるだけ自分で行っていきたい。」

【 家族の希望の文例】

- 家族「遠方に住んでいるので頻繁に訪問はできない。心配なのでヘルパーさんに定期的に訪問してほしい」

- 家族「近頃、家で転ぶことが増えている。トイレにも行けないことが多いのでヘルパーさんに介助してもらって安全に生活してほしい」

⑥「利用者・家族へのお願い」の書き方、記入例

「利用者・家族へのお願い」は

- 利用者や家族に協力してほしいこと

- 苦情につながる恐れがあること(例えば制度上、訪問介護サービスで“できないこと”など)

などを記入します。

【利用者・家族へのお願いの文例】

- 「ヘルパーさんが訪問するまえに○○の準備をお願いします」

- 「○○については制度上、ヘルパーが行えないことになっておりますのでご理解いただきますようお願いします」

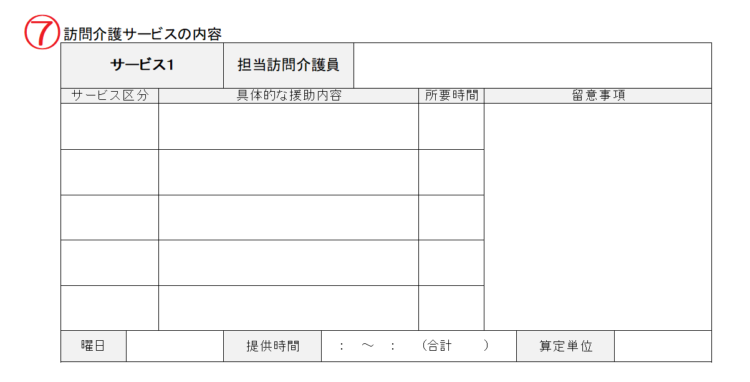

⑦「訪問介護サービスの内容」の書き方、記入例

「訪問介護サービスの内容」については、ケアプラン第2表「サービス内容」と整合するように記入します。

具体的には

- サービス区分

- 具体的な援助内容と所要時間

- 留意事項

- サービス提供曜日・時間

- 担当ヘルパーの氏名

- 算定単位数

を記入しましょう。

サービス区分

老計10号を参考に、ケアプラン第2表「サービス内容」に記載されている項目を記入します。

老計10号は訪問介護におけるサービス行為ごとの区分と標準的なサービスの流れ・手順を示したものです。

- サービス準備・記録

- 排泄介助

- 食事介助

- 清拭

- 入浴介助

- 身体の整容

- 更衣介助

- 移動・移乗介助

- 外出介助

- 服薬介助

- 掃除

- 洗濯

- 一般的な調理、配下膳

- ベッドメイク

- 買い物

- 衣類の整理、補修

- 薬の受け取り

など

詳しくは下記の厚生労働省通知を参考にしてください。

⇒平成12年3月17日付け厚生省通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」

具体的な援助内容と所要時間

援助目標を達成するために提供する「具体的な援助内容」とそれに要する「標準的な時間」を記入します。

また所要時間については実際にサービス提供をするヘルパーにとって過不足ない時間を設定しましょう。

例えば生活援助3で掃除、調理を提供する場合であれば…

- 挨拶し体調確認(所要時間5分)

- 居室の掃除機がけ(所要時間15分)

- 3品調理する(献立を一緒に考え、味付けは利用者にしてもらう)(所要時間35分)

- サービス記録記入(所要時間5分)

というように利用者自身で行ってもらうことも含めて記入します。

なお生活援助3は45分以上で算定ができるので、掃除と調理の時間を合わせて45分以上に設定する必要があります。

通院介助はサービス時間内に「算定できる部分と算定できない部分」が混在している特殊なサービスです。

そのため、通院準備が必要なのか?院内介助が必要なのか?などを明記する必要があります。

※通院介助について詳しく知りたい方は下記を参考にしてください。

留意事項

サービス提供するにあたっての留意点、注意点を記入します。

加えて、代替案を設定する場合や先に設定した標準的な所要時間をオーバーする場合など記入しましょう。(事前に担当者会議で協議しケアプランに記載しておくことが前提)

【留意事項の文例】

- 「体温37.5℃以上は入浴介助を清拭に変更」

- 「雨天時は買物同行から代行に変更」

サービス提供曜日・時間

サービスを提供する曜日と提供する時間(〇時〇分~〇時〇分)を記入します。

担当ヘルパーの氏名

サービスを提供するヘルパー、あるいはサービスを提供する可能性があるヘルパーの氏名をフルネームで記入します。

算定単位数

1回のサービス提供にかかる算定単位数やサービスコード等を記入します。

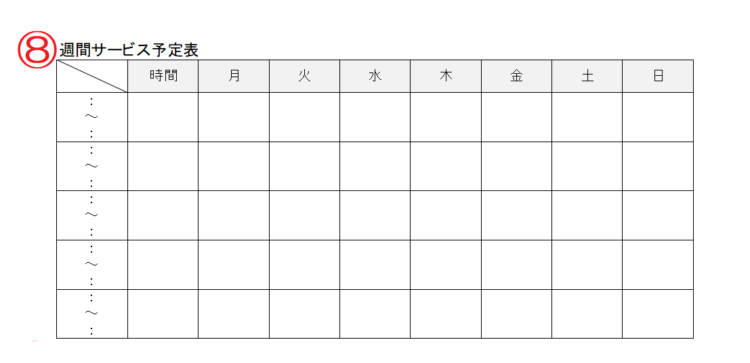

⑧「週間サービス予定表」の書き方

1週間をとおした、訪問介護サービスのスケジュールを記入します。

なお、この予定表に他サービス(デイや訪問看護、訪問リハ)などのスケジュールを記載する必要はありません。

⑨「評価」の書き方、記入例

「評価」は初回の訪問介護計画書には書けないため空白でOKです。

計画どおりサービスを提供する中で『利用者の状態変化があった』場合や『目標の更新時期』に合わせて評価を行い記入します。

- 援助目標は達成できたかどうか

- 利用者の意向に沿った計画になっていたか

- 目標は現実的なものであったか

- 計画を見直すべきか

などを評価欄に記入しましょう。

「評価」の文例パターン①

【評価時期】

- 〇年〇月〇日

【目標】

- ①ヘルパーが支えることで浴室へのまたぎ動作ができる

- ②洗髪を自身で行える

【目標達成度】

- ①現状の身体機能では未達成

- ②髪を洗う動作はできている。泡を流す動作はヘルパーにより介助。

【計画の見直しの必要性】

- ①については浴室の構造上、単独でのまたぎ動作はリスクが高いと判断し、バスボードを使用しヘルパーによる全介助に切り替えることにする。目標の達成は今後も難しいと考えられるためプランの見直しが必要。

- ②については髪を洗う動作はできているため目標設定の妥当性はあると考えられる。よって継続。

⑩「説明日・説明者氏名」の書き方

「説明日・説明者氏名」は、説明を行った年月日とサービス提供責任者の氏名を記入します。

なお、ここは利用者・家族へ訪問介護計画書の説明を終えた時点で記入してください。

⑪「利用者の同意欄」の書き方

利用者・家族への説明後、内容に同意をいただいた上で署名をもらいます。

利用者が疾病などで記入できない場合は家族などに代筆してもらいましょう。

訪問介護計画書の作成で『よくある疑問、質問まとめ』

ここでは訪問介護計画書の作成でサービス提供責任者が悩みがちな質問を紹介していきます。

ケアプランを中々もらえない場合はどうしたらよい?

まずケアマネに何度も働きかけてください。

それでも遅れる場合は、請求日などを経過記録にしっかり残しておきましょう。またケアプランの到着が遅れていたとしても、サービス開始前に暫定の訪問介護計画書を作成し、利用者に交付してください。

ケアプラン到着後に突合し、サービス内容が同じであれば再作成の必要はありません。

訪問介護計画書はケアマネに渡した方がよい?

基本的に提出しておいた方が良いでしょう。

省令で定められているわけではありませんが、自治体によってはケアマネへの提出を義務化している所もあります。

参考:訪問介護計画書はケアマネに渡すべき?義務のあるなしを徹底解説。

さいごに

今回は訪問介護計画書の書き方について解説しました。

サービス提供責任者にとって訪問介護計画書の作成は本当に大変だと思います。

ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。

当サイトではサービス提供責任者の初心者向けに『業務マニュアル』を無料で公開しています。

かなり参考になると思いますので下記をぜひチェックしておきましょう。

※そのほかの帳票一覧を知りたい方は下記をどうぞ。