- サ責のアセスメントとケアマネのアセスメントは何が違うの?

- そもそもアセスメントって何?

- 具体的なアセスメントの実践方法を教えてほしい

今回は、こんな悩みや疑問を解決すべく「訪問介護のアセスメント実践ガイド」を作成しました。

訪問介護のアセスメントはサービス提供責任者(以下サ責)が担う超重要な仕事のひとつ。ですが、その重要性に反して“なんとなく”アセスメントを実施しているサ責は少なくありません。

そこで本記事では訪問介護の目線からアセスメントの基礎知識や具体的な実践方法をわかりやすく解説しています。アセスメントシートの無料テンプレや記入例も紹介していますので、こちらも参考にしてください。

アセスメントとは情報収集・課題分析をすること

アセスメントとは、利用者の情報を収集、分析し「利用者・家族が望んでいる生活はどのようなものか?」「生活上の困りごとや課題はなにか?」を明確にすることを指します。

単に情報を集めるだけではなく、利用者が望む生活を阻害している要因を分析した上で、『支援の方向性』を見極めることが目的です。

そしてアセスメント結果をもとに、ケアマネであれば居宅サービス計画(ケアプラン)を、サ責であれば訪問介護計画を策定していきます。

アセスメントの軽視は「質の低下」をまねく

ケアマネ・サ責の両者が策定する計画は、実際に提供するサービスの土台となるものであり、サービスの質に直結するとても重要なものです。

つまりアセスメントをおろそかにしてしまうと、結果的にサービスの質は下がります。

「歩けないなら車いすで移動すればよいだろう…」

「自分でトイレに行けないならオムツにすればよいだろう…」

こういった短絡的な考えでは介護保険サービスの目的である、『利用者がその人らしく自立した生活を送れるような支援』を提供できません。

逆にいえば、アセスメントを適切に実施することで、サービスの質はおのずと高まるでしょう。

利用者一人ひとりの“その人らしさ”を見つけ、その人らしい生活を実現するための支援プロセスの一翼をアセスメントは担っているのです。

ケアマネとサ責のアセスメントはなにが違う?

ケアマネとサ責のアセスメントの違いは、「視点の違い」にあります。

端的に述べると、ケアマネは利用者全体をみるマクロな視点から、サ責は利用者の生活により近いミクロな視点からアセスメントを実施するということです。

ここでは、まずケアマネが行うアセスメントを紹介し、その上でサ責が行うアセスメントの具体的な方法や注意点を解説します。

ケアマネが行うアセスメント

ケアマネはケアプラン(居宅サービス計画)を作成するにあたって、厚生労働省が定めた「課題分析標準項目」をもとにアセスメントを実施します。

課題分析標準項目は、全国で統一したアセスメントを行えるようにと示されたアセスメントツールです。

「基本情報に関する項目」と「課題分析に関する項目」の全23項目から構成されており、具体的な内容は下記のとおりです。

\ 基本情報に関する項目 /

| ①基本情報 | 受付日時、受付対応者、受付方法等の情報、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所・電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報について |

|---|---|

| ②生活状況 | 利用者の現在の生活状況や生活歴 |

| ③利用者の被保険者情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無など) |

| ④現在利用している介護サービス等の状況 | 介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況 |

| ⑤認知症高齢者日常生活自立度 | 自立ランクⅠ〜Mの認知症の方の日常生活自立度 |

| ⑥障害高齢者の日常生活自立度 | ランクJ〜Cの日常生活自立度(寝たきり度) |

| ⑦主訴 | 利用者や家族の主訴・要望 |

| ⑧認定情報 | 利用者の要介護度区分などの認定結果情報 |

| ⑨課題分析(アセスメント)理由 | 当該課題分析(アセスメント)の理由(初回、定期、 退院退所時等)について |

\ 課題分析に関する項目 /

ケアマネは、これらの項目に沿って利用者情報を収集・分析し、課題(ニーズ)を抽出します。

そして明らかになった課題を解決するための援助目標を設定し、必要なサービス内容・種別を選定していきます。

サ責が行うアセスメント

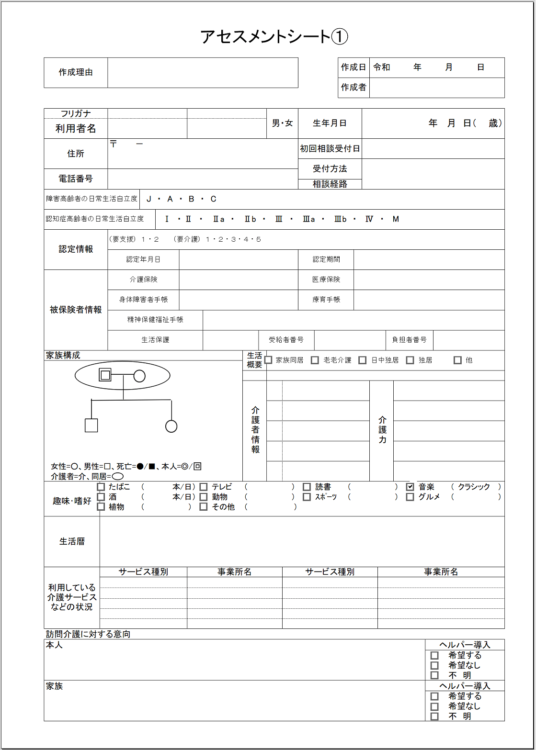

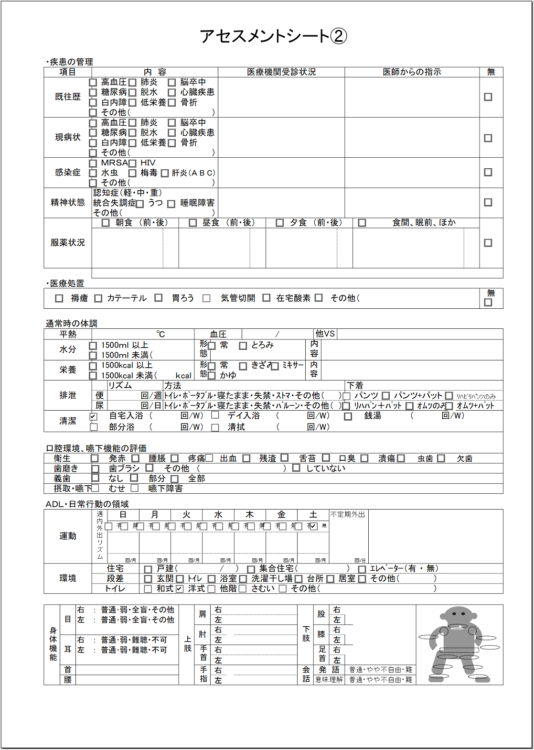

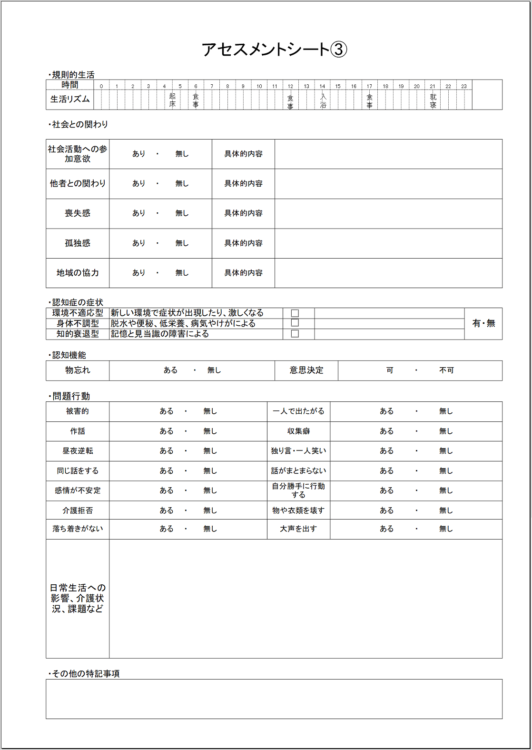

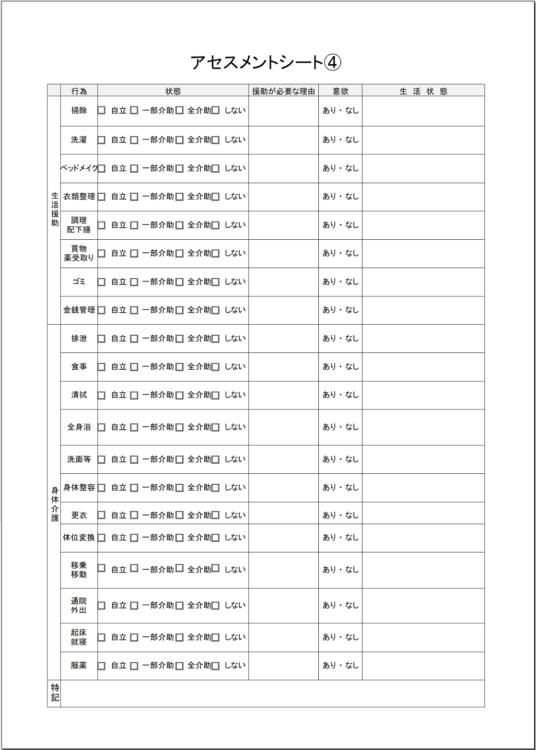

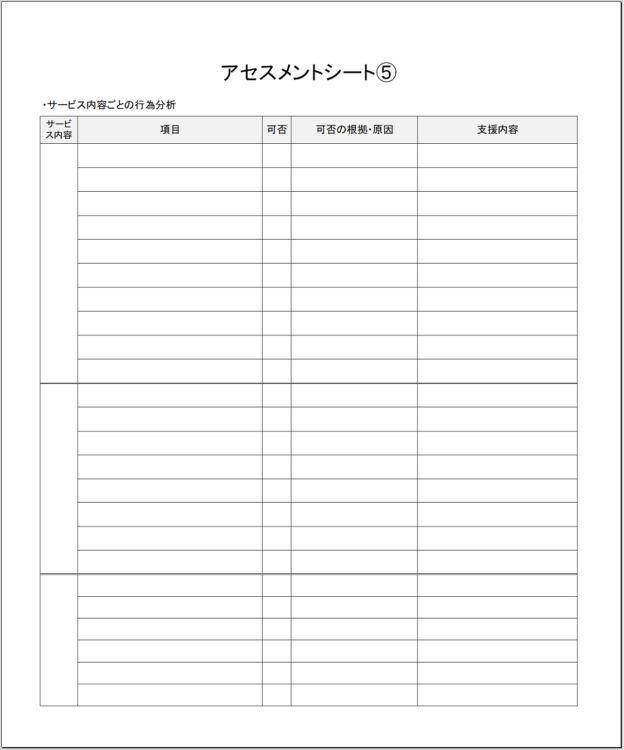

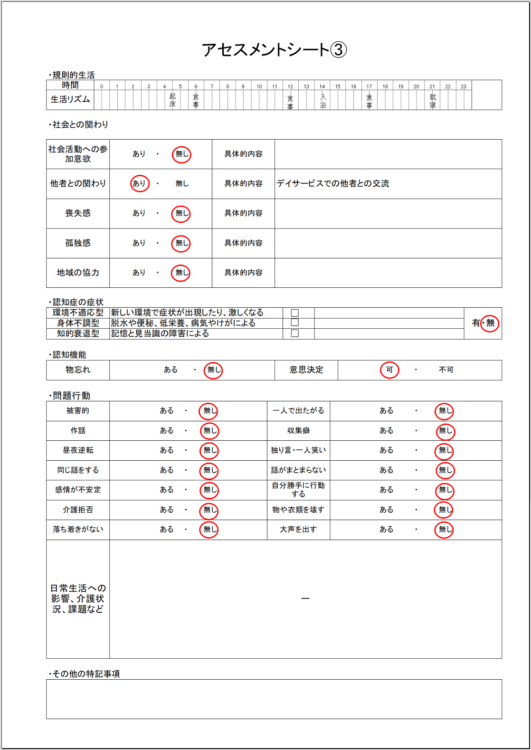

一方でサ責が行うアセスメントには、定められたツールがありません。そのため、各事業所が独自で作成したアセスメントツールを使用します。

いわゆるアセスメント票やアセスメントシートと呼ばれ、下記がフォーマットの一例です。

※クリックすると拡大します

\ アセスメントシート例 /

当サイトではアセスメントシートのフォーマットを無料提供しています。

欲しい方は下記からダウンロードしてください。

サ責はこのアセスメントシートに沿ってケアマネとは別に利用者の情報を収集・分析することになりますが、ここで注意点があります。

それは利用者・家族に対して過剰に質問しすぎないこと。

というのも利用者はすでにケアマネからアセスメントを受けており、その結果、必要なサービス種別を選定され訪問介護サービスの利用に至っているわけです。

そのためケアマネとサ責のヒアリング内容が重複してしまう可能性があります。

「ケアマネからも同じことを聞かれた」と利用者に負担をかけないように配慮しましょう。

ケアマネから事前にアセスメント情報を収集しておき、不足している内容や、訪問介護の視点から必要だと考えられる内容をヒアリングしてください。

室内の状況から得られる利用者の情報もあります。例えば「物の置き方」や「水回りの衛生状況」、他にも「薬が散らばっている」など、室内をさりげなく観察してみましょう。

アセスメントにより訪問介護の役割を明確にする

では、訪問介護の視点から行うアセスメントとはどのような行為なのでしょうか?

それは

- 利用者・家族の要望(訪問介護になにを求めているのか?要望する原因はなにか?)

- 利用者が「普段していること」「やろうと思えばできること」「やろうとしてもできないこと」はなにか?

- 家族が担う部分はどこか?

を把握し、訪問介護が担う役割を明確にすることです。

ヘルパーが『何を』担当して『どのように』支援するのかを明らかにしていくのが訪問介護のアセスメントです。

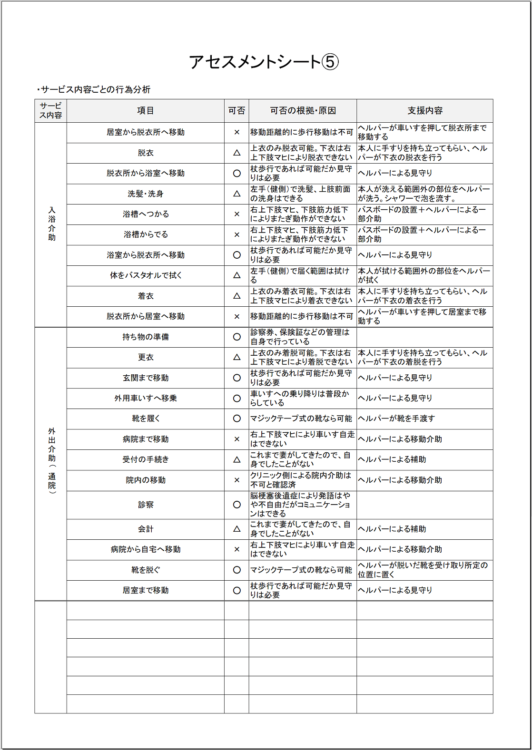

行為分析

行為分析とは、利用者のADL・IADLを細分化し、現有能力と照らし合わせて分析することを指します。

先に述べた、利用者が「普段していること」「やろうと思えばできること」「やろうとしてもできないこと」を正しく把握するために行為分析は欠かせません。

例えばADL・IADLの中で、入浴・排せつ・調理・掃除といった行為であれば下記のように細分化します。

\ 「排せつ」の細分化 /

- 居室から脱衣所へ移動

- 脱衣

- 脱衣所から浴室へ移動

- 洗髪・洗身

- 浴槽につかる

- 浴槽から出る

- 浴室から脱衣所へ移動

- 体をバスタオルでふく

- 着衣

- 脱衣所から居室へ移動

\ 「排せつ」の細分化 /

- 居室からトイレへ移動

- 脱衣

- 排便・排尿

- 清潔動作(後始末を含む)

- 着衣

- 居室へ移動

\ 「調理」の細分化 /

- 献立を考える

- 調理器具と食材の準備

- 材料を切るなどの下ごしらえ

- 食材に火をとおす

- 味付け

- 盛り付け

- 配膳

- 下膳

- 食器洗いなどの後片付け

\ 「居室掃除」の細分化 /

- 掃除道具の準備

- 雑巾を濡らして絞る

- 家具・テーブルを拭く

- 床の掃除機をかける

- 床を拭く

- 身の回りの物を片づける

- 掃除道具を片づける

- 雑巾を洗って干す

そして、これら一つひとつの項目に対して、現在の利用者の能力と照らし合わせることで「していること・できること・できないこと」を明確にしていきます。

それにより

- していること・できることは「継続して自ら行ってもらう」

- 機能面、技術的に問題ないが、していない場合は「適切な声かけで自ら行えるよう促す」

- 機能低下によりできない場合は「機能改善を目指した支援」へ

- 技術的な問題でしていない場合は「技術修得を目指した支援」へ

といようにヘルパーが具体的にどのような支援を行うのかが定まり、自立へ向けた支援を効果的に行えるのです。

ニーズとデマンド

また利用者・家族から情報収集する際には、「ニーズ」と「デマンド」を混同しないように注意する必要があります。

- ニーズ…利用者が望むよりよい生活を実現するために、客観的に必要だと考えられる課題。言い換えると、それがなければ生活が成り立たないもの。

- デマンド…「こうしてほしい」「ああしてほしい」という主観的な要望・要求。

一見すると、ニーズとデマンドは大きな違いがないため「利用者さんがそう言っているから」と発した言葉をそのまま受け取ってしまいがちです。

しかし「○○してほしい」という要望(デマンド)と、よりよい生活を送るために必要不可欠な課題(ニーズ)は、必ずしも一致するわけではありません。

なぜなら利用者自身も本当に必要なこと(ニーズ)を認識していないケースが珍しくないからです。

例えば

骨折をしてから動くのが億劫になった。

掃除ができなくて困っているので、ヘルパーさんに掃除をお願いしたい。

こんなデマンド(要望)が利用者からあったとします。

この際、利用者の発言をそのまま受け取れば「不衛生な生活環境を改善する必要がある」がニーズになり、提供する支援は「掃除を代行する」になります。

しかし、この利用者に歩行機能が少しでも残っているなら、将来的な生活を考えると「歩行機能の維持・向上」もまたニーズになるのです。さらに支援内容も「代行」ではなく「ヘルパーと一緒に掃除をする」など自立へ向けたものに変わります。

このようにデマンド(要望)を鵜呑みにするのではなく、本人も気づいていない隠されたニーズを探求する姿勢が、サ責に求められる専門性です。

「○○してほしい」に応えるだけの専門性を放棄した支援は、利用者の“可能性”を奪ってしまう場合もあるのだと心得ておきましょう。

利用者の中には「めんどくさい…」「疲れる…」と生活意欲が低下している方も少なくありません。こういったケースではデマンド(要望)と実際に提供する支援(ニーズに沿った支援)がズレてしまう可能性があります。

そこで重要になるのは、利用者が自分自身の現状を「どう感じているのか」を把握することです。

こちらが自立支援のためにと必死に考えても、本人にその意欲がなければ成り立ちません。「○○できるようになりたい」と利用者の意欲を引き出していくためには、背景にある“思い”を知ることが大切です。

ぜひコミュニケーションを図る中で、表面上ではない利用者の思いにもしっかり耳を傾けてみてください。

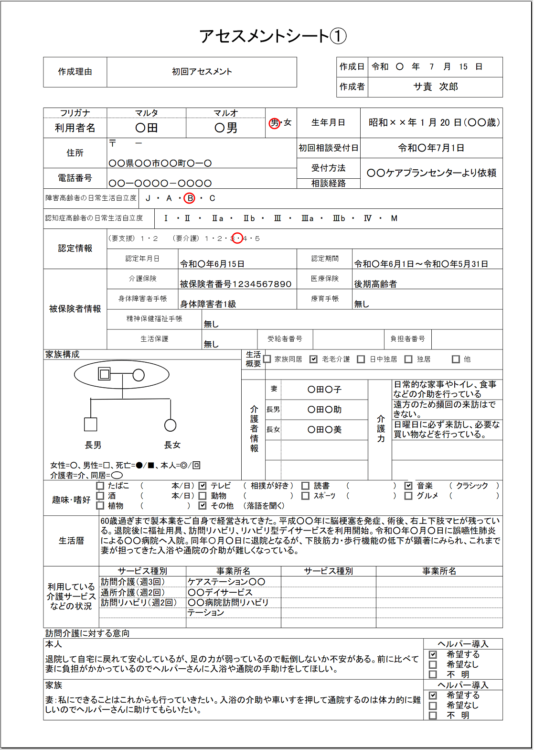

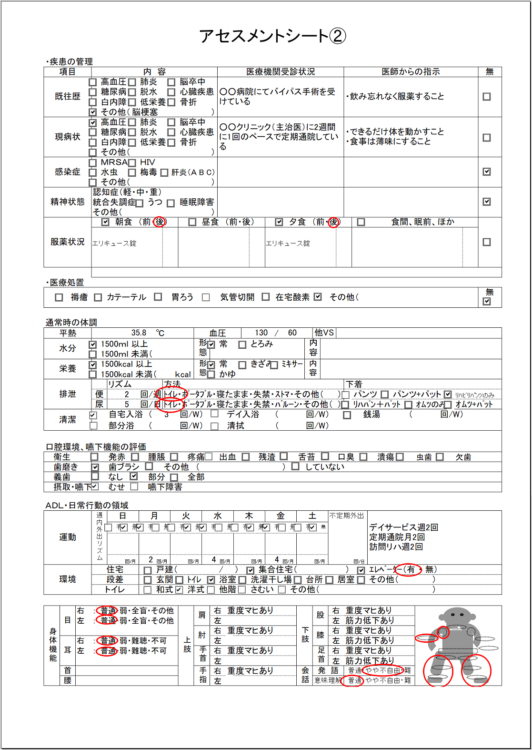

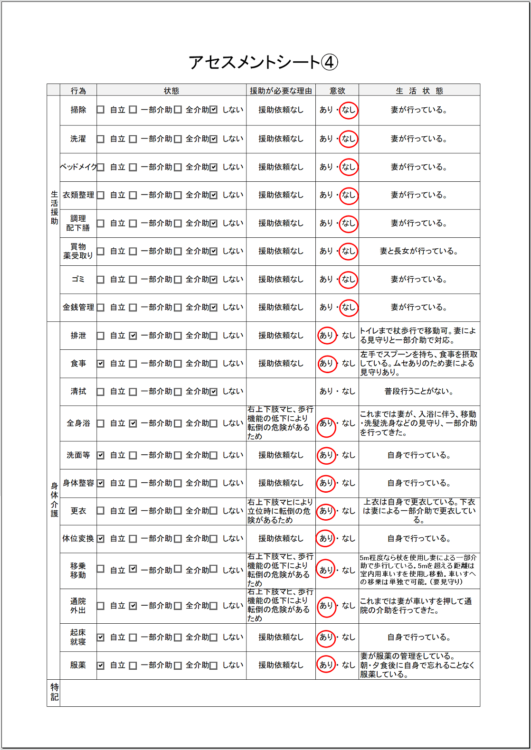

アセスメントシートの記入例

アセスメントシートは、利用者情報や生活課題(ニーズ)を可視化するツールであり、ヘルパーへの引継ぎにも使用します。そのため誰が読んでもわかるように作成しなければなりません。

下記はアセスメントシート完成例です。書き方の参考にしてください。

※クリックすると拡大します

\ アセスメントシート例 /

アセスメント結果を訪問介護計画書に反映する

アセスメントの実施後は、その結果を反映した訪問介護計画書を作成します。

明らかになった生活課題(ニーズ)に対して「どのような援助目標のもと、どのような支援を、どくらいの期間、何回行うのか」を示した書類が訪問介護計画書です。

下記の記事で訪問介護計画書の書き方をわかりやすく解説しています。記入例も多数紹介していますので、詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。

アセスメントを実施するタイミング

初回のアセスメントはサービス開始前の事前訪問時に行います。

ただし、事前訪問だけで利用者の情報をすべて把握できるわけではありません。サービス開始後も利用者と関わる中で継続してアセスメントを行ってください。

またヘルパーから利用者の状態変化があったと報告を受けた場合や、要介護度が変わった場合などは再度アセスメントを行い、必要に応じて訪問介護計画を見直しましょう。

さいごに

今回は訪問介護におけるアセスメントについて解説しました。

繰り返しになりますが、アセスメントを適切に行えるかどうかで提供するサービスの質は決まります。

これまでなんとなくアセスメントを行ってきたという方は、ぜひ本記事を参考にしてくださいね。

当サイトではサービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。

良かったら下記から参考にしてみてください!