訪問介護の「身体0」ってなに?身体1となにが違うの?

最近サービス提供責任者になったばかりなので、わかりやすく教えてほしい。

今回は、こんな疑問にお答えします。

訪問介護の身体介護における介護報酬区分は、身体0・身体1・身体2・身体3…と段階的に設定されており、このうち「身体0」は、他と比べて特殊な立ち位置にあります。

というのも、身体0は「身体01」「身体02」とさらに2つの類型に分けられているからです。

しかも、それぞれに算定要件が定められており非常に難解。身体0やら身体1やら身体01やら、数字が多すぎて混乱されている方も多いことでしょう。

そこで本記事では、そもそも身体0とはどのようなサービスなのか?を身体1と比較しつつ、活用例を交えて解説していきます。

加えて身体01と身体02の違いや算定要件、算定上の注意点も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

\ 本記事で学べること /

※クリックすると読みたい所へジャンプします。

本記事を読めば「身体0」の必要知識をすべて理解できます。

初心者にもわかるよう図解をフル活用していますので、最後まで読んでくださいね。

訪問介護の身体0は「20分未満の身体介護」のこと

訪問介護の身体0とは、「20分未満の身体介護」のことを指します。これは1日複数回の短時間訪問により、中重度の利用者を総合的に支援するために創設されたサービスです。(厚生労働省告示を参照)

身体0のサービス内容としては、主に排せつ介助・体位交換・服薬介助・起床介助・就寝介助等といった定期的に必要な短時間の身体介護を提供します。

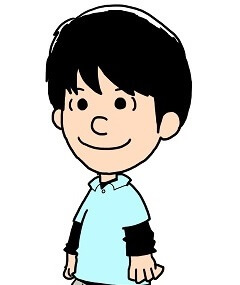

身体0と身体1の違い

身体0と身体1の違いは、「サービスに係る所要時間」と「単位数」の2つです。

身体0は、所要時間20分未満であるのに対して、身体1は、所要時間20分以上30分未満。それに伴い算定される単位数も、身体0は「167単位」、身体1は「250単位」と異なります。(※令和4年11月現在の単位数)

身体0と身体1で提供するサービス内容に違いはありませんが、所要時間と単位数が異なることから用途を使い分けてプランニングします。

例えば、排せつ介助+就寝介助+体位交換などが必要な場合であれば、所要時間が20分以上要すと想定されるため身体1でプランを組み、逆に、起床介助+更衣介助など、20分未満の所要時間で済むと想定される場合は身体0でプランを組む、といったイメージです。

また、身体0と身体1では単位差が83単位ありますので、単位数を抑える観点から、あえて身体0を組み込むこともあります。

もちろん、利用者の心身状態や他サービスの利用状況によっても異なるため、一概には言えません。ただ、実際の現場では、その利用者のニーズに合わせて身体0と身体1を柔軟に使い分けて提供されているのです。

身体0の活用例

では、身体0は実際の現場でどのように活用されているのでしょうか。ここでは身体0の活用例を2つ紹介していきます。

ケース①認知症の利用者への活用

認知症の利用者に良くあるのが、昼夜逆転です。BPSDと呼ばれる周辺症状により時間の認識ができなくなっている方の場合、生活リズムが崩れてしまいます。

こうしたケースでは、毎日決まった時間にサービスを提供するのが生活リズムを整えるのに有効です。

例えば、身体0を活用し、毎朝ヘルパーが起床介助や整容などの短時間介助を行うことで適正な生活リズムへ導きます。

ケース②ターミナルケアでの活用

ターミナルケアとは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した方への終末期ケアを指します。

利用者の中には、住み慣れた自宅で最期を迎えたいと強い意志を持った方も多く、こうしたケースで重要になるのは、頻回な安否確認と安楽な姿勢の確保、急変時対応などです。

たいていの場合、ターミナルケアにおいて長時間の身体介護は必要ありません。ですから、身体0を活用して毎日複数回の体調確認や安楽な姿勢への体位交換、様態が急変した際の医師・看護師への連絡などのサービスを提供します。

また、1日に複数回ヘルパーが訪問することで、利用者だけでなく家族にも安心感が生まれます。

身体01と身体02の違い

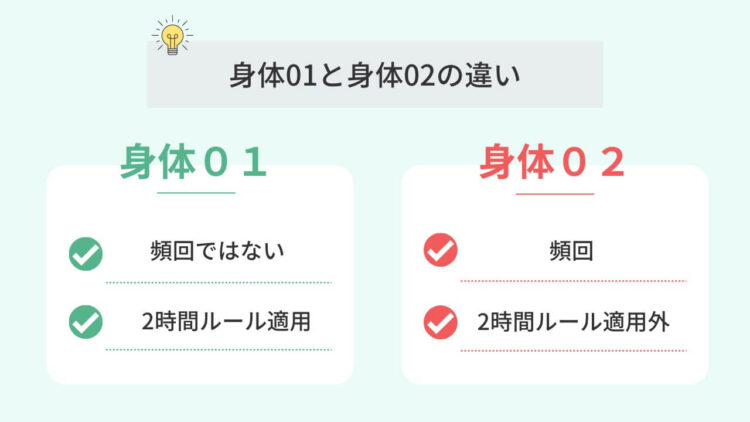

冒頭でも述べたとおり、訪問介護の身体0は「身体01」と「身体02」の2類型に分けられています。

この身体01と身体02の違いを端的に説明すると、2時間ルールが適用されるか否かの違いです。

身体01は、2時間ルールが適用される頻回ではない20分未満の身体介護、つまり通常の身体介護と同じ枠組み。

対して身体02は、2時間ルールが適用されない頻回訪問が可能な20分未満の身体介護を指します。

ん?2時間ルールってなに?

と疑問に思われたかもしれませんので、2時間ルールについても簡単に触れておきます。

2時間ルールとは、同じ利用者へ1日に複数回サービス提供する場合、サービス前後の間隔が「2時間未満」であれば、それぞれの所要時間を合算し、1回の介護報酬として算定する規定です。(※詳しくは2時間ルールとは?をご参考ください)

例えば、同日に

- 利用者Aへ「9:00~9:15」で身体介護サービスを提供

- 利用者Aへ「10:00~10:15」で身体介護サービスを提供

した場合、身体01であればサービス間隔が2時間未満なので①,②の所要時間を合算し、身体1で算定します。

一方、身体02であればサービス間隔が2時間未満であっても①,②を合算せず、身体02をそれぞれに算定できます。

要するに、身体01は、2時間ルールが適用されるがゆえに頻回訪問ができず、身体02は、2時間ルールが適用されないがために立て続けの頻回訪問ができるというわけです。

身体01、身体02の算定要件

訪問介護の身体01、身体02にはそれぞれ算定要件が定められています。特に身体02は複雑ですので、ここでしっかり把握しておきましょう。

身体01の算定要件

身体01は、要介護1~5の利用者に対するサービス提供であれば、すべての訪問介護事業所で算定が可能です。

以前は複雑な要件が定められていましたが、平成25年度の介護報酬改定により緩和されました。

また早朝・日中・夜間・深夜、どの時間帯であっても算定できます。

身体02の算定要件

身体02を算定するためには「事業所の体制要件」と「利用者要件」をクリアする必要があります。

事業所の体制要件

- 24時間体制で利用者、その家族からの電話等による連絡対応が常時できる

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けている

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受ける計画を立て、実施する予定がある(この場合、要介護3~5までの利用者のみサービス提供が可能)

- 「介護給付費算定に係る体制等状況」届を提出している

利用者要件

- 要介護1・2であり認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Mに該当している

- 要介護3~5であり障害高齢者の日常生活自立度がB~Cに該当している

- 3カ月に1回以上サービス担当者会議を開催し、かつサービス提供責任者が出席している

- サービス担当者会議で1週間のうち5回以上、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護が必要だと判断されている

身体0で注意すべき2つの算定ポイント

訪問介護の身体0を算定するにあたって注意してほしいポイントが2つあります。

1つ目は「単なる安否確認などのサービスのみでは算定できない」こと、2つ目は「生活援助を引き続いて提供しても算定できない」ことです。

それぞれ詳しく解説していきます。

①単なる安否確認などのサービスのみでは算定できない

繰り返しになりますが、身体0は排せつ介助や起床介助、服薬介助など定期的に必要な短時間の身体介護を提供することを目的としたサービスです。

そのため、単なる安否確認や健康チェック、それに伴う若干の身体介護のみでは、身体0(01・02)を算定できません。

例えば

- 9:00から利用者Aへのサービス提供を開始。体調を確認後、居室からリビングへ5分程度の移動介助を実施、9:10にサービスを終了した。

このようなケースだと、算定対象外になりますので注意しておきましょう。

②生活援助を引き続いて提供しても算定できない

身体1以上の身体介護では、引き続いて生活援助を提供した場合、身体介護の所定単位数に、所要時間20分から起算して25分を増すごとに67単位を加算して算定(201単位を限度)します。

例えば、1回のサービスで身体介護25分と生活援助20分を提供したのであれば、250単位に67単位を加算して、身体1生活1(317単位)を算定するといった方式です。

しかし身体0(01・02)に限っては、引き続いて生活援助を提供しても、生活援助部分の加算算定ができません。

例えば

- 9:00から利用者Aへのサービス提供を開始。体調確認、起床介助、服薬介助を実施。その後、本人から「昨日トイレを汚してしまったので掃除してほしい」と依頼があったためトイレ掃除を行い、9:30にサービスを終了した。

このように利用者から依頼された場合であっても、生活援助部分の算定はできず、身体0(01・02)のみの算定となります。

ただし、緊急時訪問介護加算を算定する場合のみ、身体0に引き続いて提供した生活援助部分の加算を算定できます。緊急時訪問介護加算とは、利用者または家族等からの要請を受け、居宅サービス計画に位置付けられていない時間帯に身体介護を提供した場合に算定できる加算です。

例えば

このようなケースであれば身体01生活1(234単位)を算定できます。

※緊急時訪問介護加算の算定要件などを下記で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

ヘルパー会議室ではサービス提供責任者マニュアルを公開しています

今回は訪問介護の「身体0」について解説しました。本記事は身体0の基礎知識をすべて網羅していますので、繰り返し確認してくださいね。

また、訪問介護には今回取り扱った身体0以外にも知っておくべき知識がたくさんあります。特にあなたがサービス提供責任者として従事しているなら制度的な知識は必須です。

当サイト「ヘルパー会議室」では、サービス提供責任者の初心者向け業務マニュアルを公開しています。この機会に下記からチェックしておきましょう。