訪問介護は「2時間ルール」を守らないといけないってよく聞くけど、どういうルールなの?

訪問介護の2時間ルールは、厚生労働省が定めた介護報酬算定における規定のひとつ。

この規定に則った運営を求められるわけですが、残念なことに誤った解釈をしているサービス提供責任者が少なくありません。そこで今回は、訪問介護の2時間ルールの算定方法や注意点など、基礎から応用まですべて解説します。

初心者にもわかりやすいよう図解を用いて説明しますので、ぜひ参考にしてください。

訪問介護の2時間ルールとは

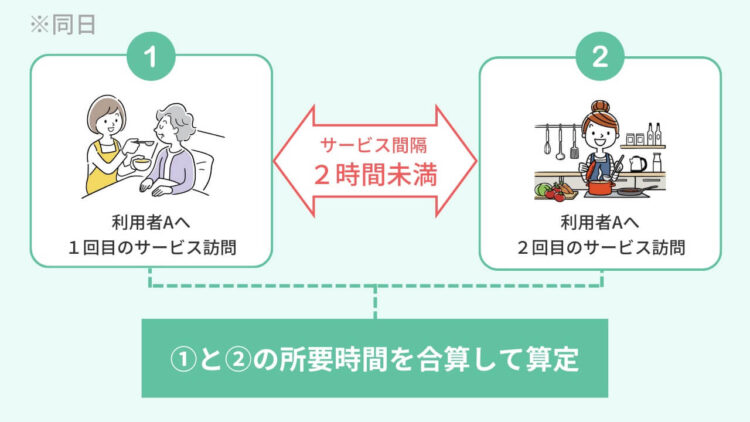

訪問介護の2時間ルールとは、同じ利用者へ1日に複数回サービス提供する場合、サービス前後の間隔が『概ね2時間未満』であれば、それぞれの所要時間を合算し、1回の介護報酬として算定する規定です。(厚生労働省告示を参照)

例えば、1日に2回の訪問があったとすると、居宅サービス計画に位置付けられた1回目のサービス終了時から2回目のサービス開始時までの間隔で2時間を判断します。

なお、厚生労働省の規定では「概ね2時間未満」とあいまいな表現が用いられていますが、特に“概ね”の範囲を定めておらず、利用者の身体状況や生活実態に応じて判断することとされています。

2時間ルールの適用例と算定方法

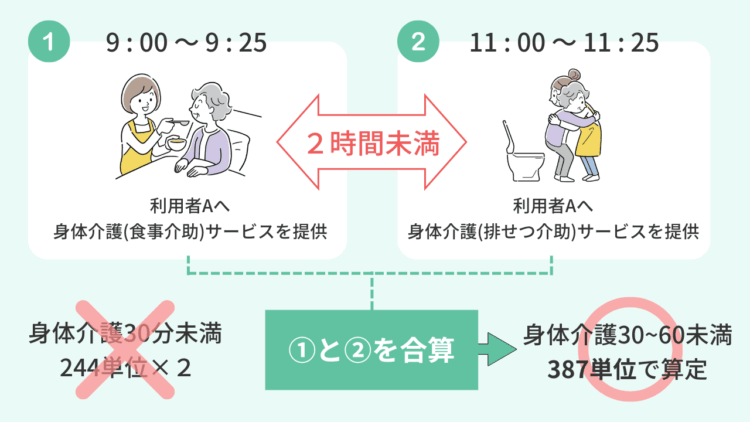

例えば、利用者Aに対して1日に2回、身体介護サービスを提供するとしましょう。

この際、1回目が9:00~9:25で食事介助を、2回目が11:00~11:25で排せつ介助を提供した場合、1回目と2回目の所要時間を合算して算定します。

したがって、本来であれば1回目・2回目それぞれを身体介護30分未満(250単位)で算定するはずが、2時間ルールの適用により、身体介護30分以上60分未満(396単位)で算定するということになります。

ちなみに、今回は身体介護を例にあげましたが生活援助であっても同じ扱いです。

前後のサービスが「身体介護と生活援助」であれ、「生活援助と生活援助」であれ、2時間ルールは適用されますので、それぞれの所要時間を合算して算定します。

2時間ルールは不適切な介護報酬の受給を防ぐためのもの

そもそも、なぜ2時間ルールがあるのか?というと、サービス事業所が過剰に介護報酬を得ることを防ぐためです。

というのも、訪問介護の報酬単価は、身体介護であれば30分以上1時間未満「396単位」、30分未満「250単位」と、短時間になるにつれて時間単価が高くなるよう設定されています。

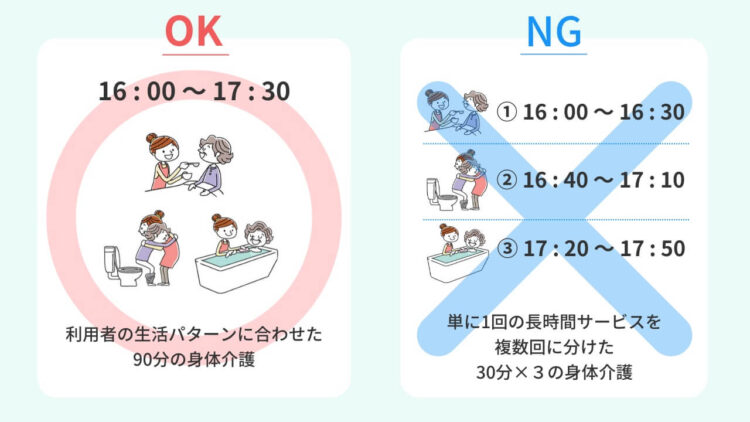

ですから、1時間×1回のサービスを30分×2回に分けて提供した方が、サービス事業所の収入が高くなるわけです。極端な話、サービス事業所の収入だけを考えれば、90分の身体介護を『①16:00~16:30』⇒『②16:40~17:10』⇒『③17:20~17:50』と、無理やり3分割することもできてしまいます。

しかし、これでは利用者の生活パターンに合わせた適切なサービス提供と言えません。こうした背景から、社会サービスである訪問介護には2時間ルールが設けられているのです。

なので、例えば利用者Aさんへ1日に2回サービスを提供するなら、原則として1回目と2回目の間隔を2時間空けるようにサービスを組みます。

訪問介護の2時間ルールで注意すべき2つのポイント

訪問介護の2時間ルールを適切に運用するにあたり、注意してほしいことが2つあります。この2つは、実際の介護現場で混乱を招きやすいポイントになりますので必ず押さえておきましょう。

\ 2つの注意ポイント /

- 前後のサービスが「他事業所」であっても適用

- 「中抜き時間」が発生するサービスの2時間ルール

注意点①前後のサービスが「他事業所」であっても適用

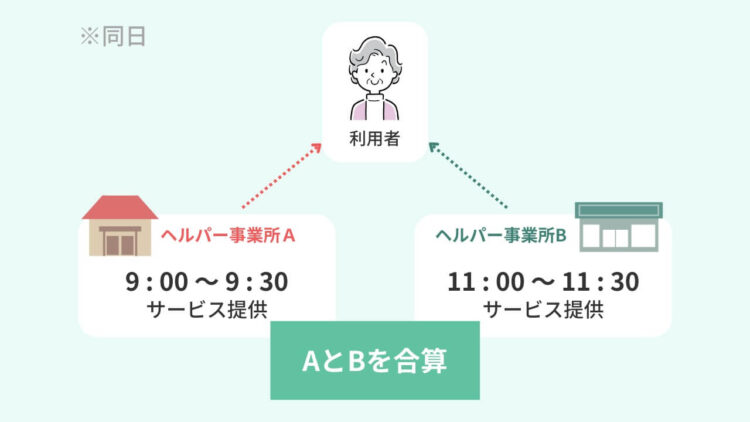

訪問介護の2時間ルールは、同一事業所によるサービスだけが対象ではありません。

複数の事業所によるサービス提供も2時間ルールの対象です。

例えば、1日に同じ利用者へ、サービス事業所Aが9:00~9:30にサービス提供、サービス事業所Bが11:00~11:30にサービス提供した場合、A・Bの所要時間を合算して算定します。

注意点②「中抜き時間」が発生するサービスの2時間ルール

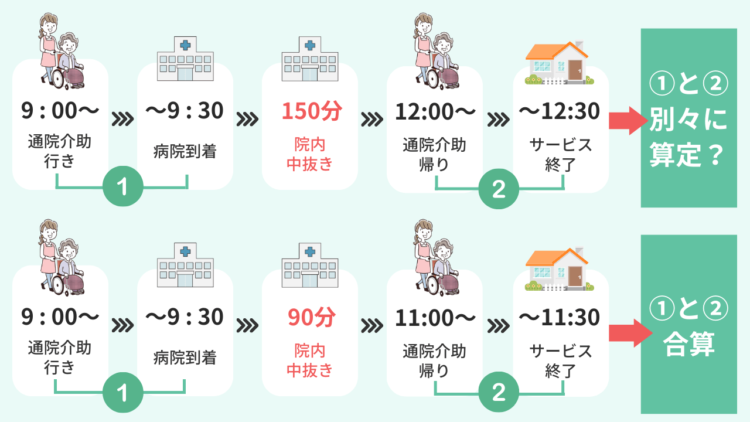

サービス中に算定しない時間帯、いわゆる「中抜き時間」が発生する場合は、2時間ルールの取り扱いに注意する必要があります。

中抜き時間が発生する代表的なサービスは、通院介助です。通院介助は、原則として院内の算定ができないことから中抜きが発生します。

この際、中抜き時間が2時間以上であった場合、①(往路)と②(復路)を合算するか否かは市町村により異なります。通院介助は一連のサービス行為であるため合算するとしている所や、中抜きが2時間以上ある場合は①と②を別々に算定しても良いとしている所、などさまざまですので市町村へ確認しておきましょう。

訪問介護の2時間ルールが適用されない4つの例外ケース

訪問介護の2時間ルールは、あくまで原則ですので適用されない例外ケースもあります。

以下、4つのいずれかに該当する場合は、サービス間隔が2時間未満であっても合算せず、それぞれの所定単位数を算定してOKです。

\ 4つの例外ケース /

- 緊急時訪問介護加算を算定するケース

- 頻回の20分未満の身体介護を提供するケース

- 通院等乗降介助を提供するケース

- 看取り期の利用者へサービス提供するケース

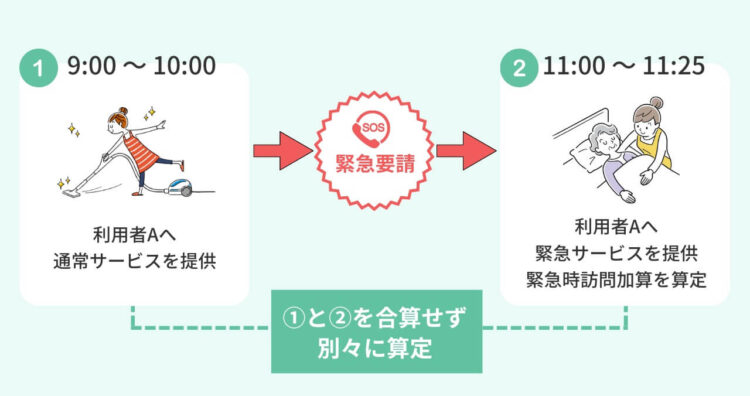

例外①緊急時訪問介護加算を算定するケース

緊急時訪問介護加算とは、利用者や家族等からの要請を受け、居宅サービス計画に位置付けられていない時間帯に身体介護中心型サービスを提供した場合に算定できる加算です。

この緊急時訪問介護加算の対象サービスを提供した場合、サービス前後の間隔が2時間未満であっても2時間ルールは適用されません。

例えば、利用者Aへ9:00~10:00に通常サービスを提供した後に、家族から要請を受け、居宅サービス計画外の身体介護サービスを同日11:00~11:25に提供した等の場合だと、前後のサービスを合算せず、別々に算定できます。

緊急時訪問介護加算の詳しい算定要件については、下記で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

参考:緊急時訪問介護加算の「6つの算定要件」を分かりやすく完全解説

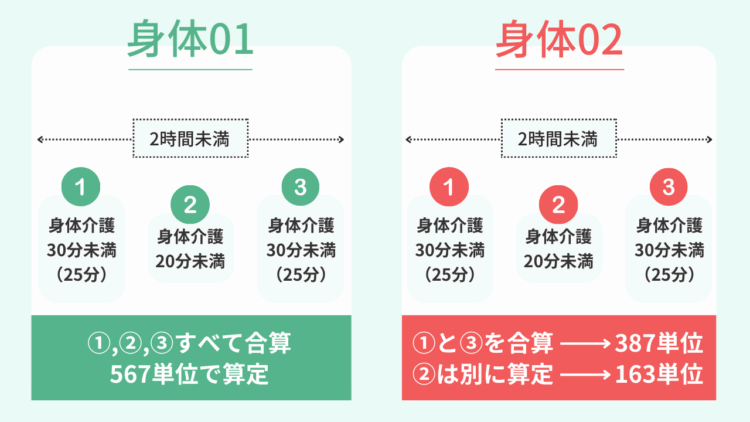

例外②頻回の20分未満の身体介護を提供するケース

訪問介護の介護報酬区分には、20分未満の身体介護、いわゆる「身体介護0」という項目があります。これは1日複数回の短時間訪問により、中重度の利用者を総合的に支援するサービスです。

この身体介護0(20分未満の身体介護)は「01」と「02」の2つに分けられ、「身体介護02」に限り2時間ルールが適用されません。

一例として下記イメージ図を参考にしてください。

イメージ図のとおり、2時間未満の間隔で、身体介護30分未満のサービスを2回、身体介護20分未満のサービスを1回提供した場合、身体介護20分未満のサービスが「01」に該当するならすべて合算、「02」に該当するなら身体介護20分未満のサービスのみ別に算定します。

身体介護「01」「02」の違いや算定要件については、下記で詳しく解説していますので、こちらを確認してください。

参考:訪問介護の「身体01」「身体02」とは?算定要件と注意すべき2つのポイント

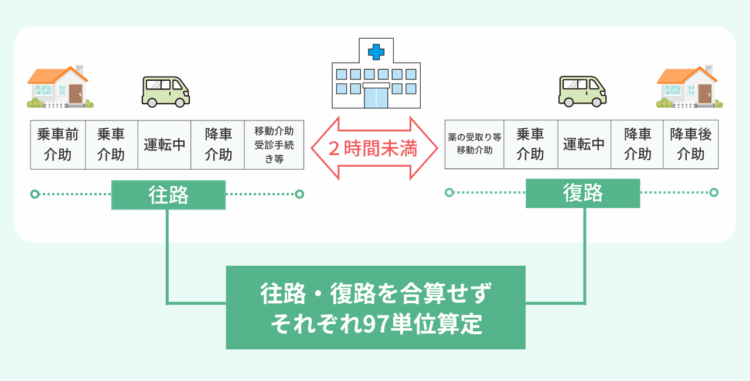

例外③通院等乗降介助を提供するケース

通院等乗降介助とは、訪問介護事業所のヘルパーが自ら運転する車で通院等に係る送迎や乗降介助、乗車前もしくは降車後の移動の介助、受診の手続きなどを行うサービスです

この通院等乗降介助を算定する場合は、2時間ルールが適用されません。

通院等乗降介助は、片道ごとに算定しますので、例えば院内の中抜き時間が2時間未満であっても合算せず、往路・復路それぞれの所定単位数(97単位)を算定できます。

例外④看取り期の利用者へサービス提供するケース

令和3年度の介護報酬改定により、看取り期の利用者に対する訪問介護において2時間ルールが弾力化されました。

看取り期とは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者を指します。こういった利用者へサービスを提供する場合、2時間ルールは適用されません。サービス間隔が2時間未満であっても合算せずそれぞれの所定単位数での算定が可能です。

ちなみに、今回紹介した4つの例外に該当しない場合でも、自治体によっては個別的に2時間ルール適用外と認めるケースもあります。自治体が利用者個々の状況を勘案して決定しますので、判断に迷うことがあれば確認してみましょう。

さいごに

今回は訪問介護の2時間ルールについて図解を用いて解説しました。

本記事で取り扱った内容を理解できていれば基本的には問題ありません。業務上、2時間ルールで知っておくべきことはすべて網羅していますので、何度も繰り返して確認してくださいね。

おそらく本記事を読んでくださった方は、サービス提供責任者が多いと思います。当サイト「ヘルパー会議室」ではサービス提供責任者向けのマニュアルを公開していますので、合わせてチェックしてみてくださいね。

日々のサ責業務に必ず役立ちます。