訪問介護は、指定基準によりヘルパーに対する「研修」の機会を必ず確保しなければなりません。

いわゆるヘルパー勉強会とも呼ばれる研修は、ほとんどの事業所で月に1回開催し、そのテーマをサービス提供責任者が選定します。しかし、何度もヘルパー勉強会をしていると「研修ネタがない…」「同じようなテーマばかり…」といった悩みが起きがちですよね。

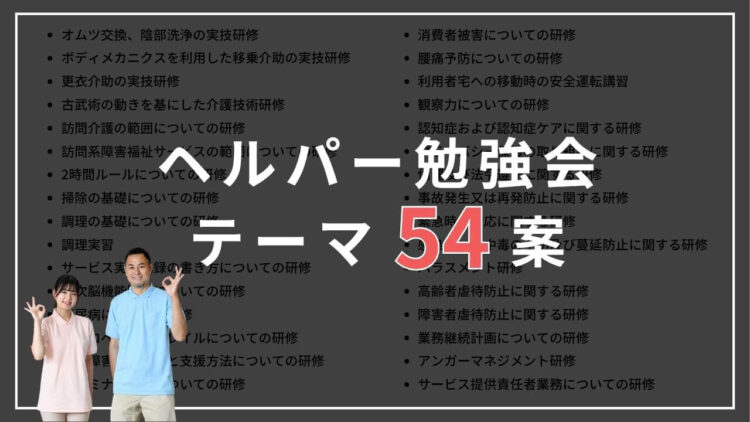

そこで今回は、実際に訪問介護事業所で行っている勉強会のテーマを『54案』紹介します。さらに研修資料として使えるコラムや動画などのリンクも貼っていますので、ぜひご活用ください。

研修ネタは、随時追加していきます。

また、作ってほしい研修資料等があれば作成を検討しますので教えてください!

ヘルパー勉強会のテーマ54案【使える研修資料つき】

今回紹介するヘルパー勉強会のテーマ54案は以下のとおりです。

\ 勉強会テーマ53案 /

※クリックすると読みたい所へジャンプします

- 排せつ介助の実技研修

- おむつの基礎知識についての研修

- 更衣介助の実技研修

- ボディメカニクスを利用した移乗介助の実技研修

- 古武術の動きを基にした介護技術研修

- 口腔ケアについての研修

- 食事介助についての研修

- 介護保険制度に関する研修

- 訪問介護の範囲に関する研修

- 障害者福祉制度に関する研修

- 介護報酬改定に関する研修

- 掃除の基本についての研修

- 洗濯の基本と洗濯表示記号についての研修

- 調理の基本についての研修

- 調理実習

- 買い物の基本についての研修

- サービス提供記録の書き方についての研修

- 介護報酬請求業務(レセプト)についての研修

- 観察についての研修

- 高次脳機能障害についての研修

- 糖尿病についての研修

- サルコペニア・フレイルについての研修

- 認知症および認知症ケアに関する研修

- 熱中症対策についての研修

- 脱水症についての研修

- その他の疾患に関する研修

- 自立支援についての研修

- 障害の理解と支援の方法についての研修

- 精神障害への理解を深める研修

- 意思決定支援についての研修

- 合理的配慮についての研修

- ターミナルケアについての研修

- 家族介護、同居家族の心理についての研修

- ヤングケアラーに関する研修

- ヘルパー自身のメンタルケアに関する研修

- 腰痛予防についての研修

- アンガーマネジメント研修

- 消費者被害についての研修

- 利用者宅への移動時の安全運転講習

- 接遇マナー研修

- プライバシー・個人情報保護に関する研修

- 倫理および法令遵守に関する研修

- 事故発生または再発防止に関する研修

- 緊急時の対応に関する研修

- 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修

- ハラスメント研修

- 高齢者虐待防止に関する研修

- 障害者虐待防止に関する研修

- 身体拘束等の適正化のための研修(障害福祉のみ)

- 成年後見制度に関する研修

- 感染症および災害時に係る業務継続計画についての研修

- サービス提供責任者業務の全体像についての研修

- ホームヘルパー業務の全体像についての研修

- 「原則として医行為ではない行為」の理解および実施する上での留意事項等についての研修

テーマ1.排せつ介助の実技研修

おむつ交換や陰部洗浄などの排せつ介助は、新人ヘルパーが特に不安や苦手意識を持ちやすい身体介護です。

身体介護スキルは、実際の介護現場で「数をこなす」ことにより上達していきます。とはいえ、いきなり利用者を相手にオムツ交換をするとなるとハードルが高いですよね。

そこで、事前にオムツ交換や陰部洗浄をシュミレーションしておくことで、いざ実践となった際に段取りよくスムーズに行えます。

勉強会の実施方法としては

- おしり拭きや陰部洗浄用のボトルなど物品を準備する

- ストッキングに丸めた紙や綿を詰めて下半身の人形を男女2体分作る

- 人形にフラットタイプのオムツとパットを装着する

- 等身大の人形をモデルに、サービス提供責任者が実技を披露する

- 次に参加したヘルパー1人ずつ実技を行う

- サービス提供責任者がアドバイスやフィードバックを行う

このような流れで行うと良いでしょう。

※研修資料の参考

テーマ2.おむつの基礎知識についての研修

おむつの種類には、テープ式紙おむつやリハビリパンツ、尿取りパッド、フラットシートなどさまざまなものがあります。しかし、これらの用途や性能の詳細を理解しているヘルパーは少なく、なんとなく選らんでいるのが実情ではないでしょうか?

そこで、利用者個々の身体機能や生活状況に適したおむつを選定するために、

- おむつの種類

- 各種おむつのサイズごとの吸収量

- 各種おむつの特徴や性能

- おむつ選定のポイント

などを学べる研修会を実施すると良いでしょう。

※勉強会に取り入れるなら、以下、おむつ宅配便さんのwebサイト「おむつ情報局」がとても参考になるかと思います。また、オンラインによるおむつの研修会も対応されているようですので、ぜひ問い合わせてみてください。

テーマ3.更衣介助の実技研修

訪問介護では、入浴介助の前後やデイサービスの送り出し時など、さまざまな場面に付随して更衣介助を行います。介護技術としては目立たない存在かもしれませんが、正しい知識・手順を知っておかないと重大な事故につながりかねない身体介護です。

更衣介助の勉強会では、

- ベッド上での更衣介助

- イスに座っての更衣介助

- 片麻痺の利用者への更衣介助

など、あらゆる場面を想定した実技を行うと良いでしょう。

※研修資料の参考

テーマ4.ボディメカニクスを利用した移乗介助の実技研修

ボディメカニクスとは簡単に言うと「最小限の力で介助ができる技術」のこと。

力任せに移乗介助をしているヘルパーは多く、力に頼った身体介護を続ければ、いずれ体に支障をきたします。ボディメカニクスを習得することにより、ヘルパー自身の身を守れるだけでなく、利用者の負担軽減にもつながるため絶対に身につけておきたい技術と言えます。

※研修資料の参考

>>三幸福祉カレッジちゃんねる 東海・北陸エリア – YouTube

テーマ5.古武術の動きを基にした介護技術研修

古武術介護とは日本古来の武術、いわゆる古武術の技術を応用することで介護負担を減らすというもの。

そもそも、体の節々に負担が掛かるのは無理な動作をしているからで、人間本来の動作を身に付ければ大幅に負担は軽減できると古武術介護では提唱しています。

古武術介護は今まで習ってきた介護技術と大幅に違うため戸惑うかもしれませんが、実際に体験してみると驚くほど簡単に介護ができるのでおすすめです。

※勉強会に取り入れるなら、以下、古武術介護の提唱者「岡野慎一郎」さんのYouTubeチャンネルを参考にしてください。

テーマ6.口腔ケアについての研修

口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防につながるとても大切な介助のひとつです。

しかし、ヘルパーには口腔ケアについて正しい知識を得る機会がほとんどありません。そのため、口腔ケアの仕方がよく分かっていないヘルパーは多く、勉強会で口腔ケアの基本や実践手順を学ぶ機会を設けましょう。

※研修資料

>>訪問介護の口腔ケアマニュアル【基本知識と実践手順を徹底解説】

テーマ7.食事介助についての研修

食事介助は、身体介護の中でも難易度が高く、ひとつ介助の方法を誤ると食塊をのどに詰まらせたり、誤嚥したり、といった介護事故のリスクが潜んでいます。

そのため、ヘルパーには食事時の基本姿勢や食事行為に関するアセスメント方法、嚥下のメカニズムなどをきちんと理解させておかなければなりません。

※研修資料

テーマ8.介護保険制度に関する研修

訪問介護は、介護保険制度による公的な社会サービスのひとつです。当然ながら、その社会サービスに従事するヘルパーは、制度の知識を十分に保有しておかなければなりません。

介護保険サービスには、訪問介護以外にもさまざまなものがあります。また、わたしたちが相対する利用者はすでに介護認定を受けている方々になりますので、どのような過程を経て、訪問介護の利用に至ったのかを理解しておくことも重要です。

そこで、

- 介護保険制度の基本的な考え方

- 介護保険制度の仕組み

- 介護保険制度の被保険者(第1号・第2号)

- 介護保険サービスの種類

- 介護保険サービスの利用者負担

- 介護保険サービスの利用の流れ(手続きの方法)

などを学べる研修会を実施すると良いでしょう。

※研修資料の参考

テーマ9.訪問介護の範囲に関する研修

訪問介護は、ヘルパーが提供できること・できないことが定められている制限付きサービスです。しかし、この訪問介護の範囲について認識不足なヘルパーが少なくありません。

おそらく悪気なく訪問介護の対象とならないサービス行為を実施してしまっているヘルパーもいるはずです。こうしたテーマは、ヘルパーにとって身近な話題ですので、ぜひ勉強会に取り入れましょう。

※訪問介護のできることについては、厚生労働省通知「老計第10号」に示されている内容をもとに周知してください。できないことについては、以下ヘルパー会議室のコラムを研修資料の参考にしましょう。

テーマ10.障害者福祉制度に関する研修

みなさんの訪問介護事業所では、居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援などの訪問系障害福祉サービスも一体的に運営しているところが多いかと思います。

訪問系障害福祉サービスは、訪問介護と制度体系が異なるため、サービスの仕組みにさまざまな違いがあります。ですので、介護保険と一体的に運営している事業所においては、障害福祉制度に関する知識もヘルパーに理解させておくことが必要です。

そこで

- 障害福祉制度のあらまし(支援費⇒自立支援法⇒総合支援法の制度的な流れ)

- 障害者総合支援法の概要(法の目的や基本理念)

- 障害者総合支援法におけるサービス種類・給付体系

- 障害福祉サービスの利用者負担

- 障害福祉サービスの利用の流れ(手続きの方法)

などを学べる研修会を実施すると良いでしょう。

※研修資料の参考

>>全国社会福祉協議会「障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレット」

テーマ11.介護報酬改定に関する研修

介護保険・障害福祉サービスともに、3年ごとに介護報酬が改定されます。

介護報酬改定については、厚生労働省HPに随時アップされます。なお勉強会の開催にあたっては、報酬改定の概要とあわせて報酬改定に関するQ&Aについても周知しましょう。

以下、令和6年度の報酬改定の内容をまとめた当サイトのコラムと厚生労働省HPを研修資料の参考にしてください。

※介護保険

※障害福祉

>>厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について 」

テーマ12.掃除の基本についての研修

掃除は主婦業との親和性が高いため、新人ヘルパーでも取っつきやすい業務です。しかし、それゆえに慣れてくると専門職としての視点がおろそかになりやすいサービスとも言えます。

いつのまにか自分本位のサービスになっていることも多いので、改めて掃除の基礎を学ぶ機会を作りましょう。

※研修資料

テーマ13.洗濯の基本と洗濯表示記号についての研修

洗濯は、掃除や調理と並んで主婦業との親和性が高いため、新人ヘルパーでも取っつきやすい業務です。しかし、訪問介護の業務として行う洗濯は、注意点が多く、正しい知識を身につけておく必要があります。

また、みなさんは2016年から洗濯表示記号が変更になっていることはご存じでしょうか?洗濯表示記号を確認せずに洗濯をしてしまうと衣類を傷めてしまう可能性がありますので、勉強会にて洗濯の基本や洗濯表示記号について学ぶ機会を設けましょう。

※研修資料

テーマ14.調理の基本についての研修

調理についても掃除や洗濯と同様の理由です。加えて「調理が苦手」「時間内に終わらない」といった悩みをヘルパーは抱えがちですので、調理の基本について研修を実施すると良いでしょう。

※研修資料

テーマ15.調理実習

テーマ14の「調理の基本」にプラスして、調理実習を行うことでヘルパーの学びはより深まります。

例えば「時短レシピ」や「時短調理のコツ」、他にも「利用者に満足してもらえる制限食の作り方」などの実習テーマがおすすめです。

調理実習をするなら以下のレシピサイトから事前にピックアップしておきましょう。

※参考レシピサイト

テーマ16.買い物の基本についての研修

買い物についても掃除・洗濯・調理と同様の理由です。

ただし、買い物代行については、訪問介護において唯一利用者の金銭を直接取り扱うサービスであるため、苦情等につながりやすく、事業所の信用問題にも発展しかねません。また、買い物の範囲や購入品の取り扱い等にも注意を払う必要がありますので、これらを含めて研修を実施すると良いでしょう。

※研修資料

テーマ17.サービス提供記録の書き方についての研修

サービス提供記録(実施記録)は、介護報酬請求の根拠となるとても重要な書類です。また利用者や家族とトラブルに発展した際に、ヘルパー自身を守る証拠書類にもなります。

とはいえ重要な書類であるにも関わらず、サービス提供記録に対する意識が低いヘルパーが多いのが実情ではないでしょうか?

そこで

- サービス提供記録の概要

- サービス提供記録の必要性

- サービス提供記録の留意事項

- サービス提供記録の書き方の基本

- 特記事項に書くべき内容

などを学べる研修を実施し、記録の重要性を理解させると良いでしょう。

加えて、訪問系障害福祉サービスも実施している事業所では、サービス提供記録とあわせて「サービス提供実績記録票」という記録書類の作成も必要になります。そのため、居宅介護や重度訪問介護、同行援護等を提供している事業所においては、サービス提供実績記録票の書き方についても研修を行ってください。

※研修資料

テーマ18.介護報酬請求業務(レセプト)についての研修

ヘルパーが介護報酬請求業務そのものを行うことは基本的にないかと思います。とはいえ、事業所の主な収入は介護報酬です。そして、この介護報酬の一部から各ヘルパーの給料が賄われていることを踏まえれば、報酬請求の流れを知っておくことは非常に重要だと言えます。

また、訪問介護の費用は、利用者が全額負担しているわけではありませんので、どうしても利用者を「顧客」と捉えずらい面があります。そのため、介護報酬請求業務の流れや仕組みを学ぶことで、訪問介護はあくまで“サービス業”であるという認識を改めてもつ機会となるでしょう。

※研修資料

テーマ19.観察についての研修

訪問介護は24時間をとおして利用者を見ているわけではありません。

そのため訪問介護では「観察力」や些細な変化にも「気づく力」がとても大切なスキルとなります。

とはいえ「なにをどう観察すれば良いかわからない」といったヘルパーも多いので、観察の必要性や基本的な観察項目、ポイントなどを研修に取り入れると良いでしょう。

※研修資料

>>訪問介護の観察マニュアル|基本観察項目と気づく力を高める4の法則

テーマ20.高次脳機能障害についての研修

高次脳機能障害とはケガや病気によって、脳に損傷を負うことで記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状が発生する障害です。

この障害は、一見すると認知症と混同してしまいかねないため、正しい知識をヘルパーは持っておかなければなりません。高次脳機能障害の知識は、サービスの質に大きく関わることですので、ぜひ勉強会に取り入れましょう。

※勉強会に取り入れるなら国立障害者リハビリテーションセンターHPを研修資料の参考にしてください。

テーマ21.糖尿病についての研修

糖尿病は、体内のインスリンが十分に働かないことで血液中のブドウ糖が増え、様々な合併症を引き起こす危険な疾患です。訪問介護の利用者は糖尿病罹患率がかなり高いため、ヘルパーとしては必須知識と言えます。

※勉強会に取り入れるなら、以下、国立国際医療研究センターHPを研修資料の参考にしてください。

テーマ22.サルコペニア・フレイルについての研修

廃用症候群とならび、近年で注目されているのがサルコペニア・フレイル。

フレイルとは加齢により、徐々に心身の活力が低下した状態を指します。「健康な状態」と「要介護状態」の中間的な状態だとイメージすると分かりやすいかもしれません。

ヘルパーがフレイルに対する知識を持つことにより、事前に気づける可能性もあるのでおすすめの研修です。

※勉強会に取り入れるなら、以下、東京都医師会HPを研修資料の参考にしてください。

テーマ23.認知症および認知症ケアに関する研修

認知症については言うまでもありません。

ヘルパーにとって必須中の必須。100%知っておかねばならない知識・技術が、認知症および認知症ケアです。まだ認知症の勉強会を実施していないのであれば、まずは「認知症とはなにか」、そして認知症ケアの基礎について研修を行いましょう。

※研修資料

すでに認知症の基礎的な勉強会を実施済みであれば、次は、事例検討を行いましょう。ある事例についてヘルパー同士で意見交換することで学びが深まり、現場で活かされます。

※以下、厚生労働省が運営する『ひもときねっと』に71種の認知症事例とワークシートが紹介されていますので、研修資料の参考にしてください。

テーマ24.熱中症対策についての研修

熱中症患者の約半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さに対する感覚器官が低下しており、加えて体の調整機能も低下しているため、サービス提供時に熱中症対策を講じる必要があります。

また、ヘルパー自身も入浴介助や外出介助、利用者宅への移動時などで体を酷使する場面があり、熱中症になりやすい労働環境と言えます。ですから、高齢者や障害者だけでなくヘルパー自身も含めて熱中症の予防に取り組むことが大切です。ぜひ夏場もしくは夏場にさしかかる前に勉強会を実施しましょう。

※研修資料

テーマ25.脱水症についての研修

テーマ24と重なるテーマになりますが、高齢者は、水分の補給(IN)と排泄(OUT)のバランスが崩れやすく、脱水になりやすいため注意が必要です。特に認知症の方は、脱水状態になっていても自覚できない場合が多く、脱水がせん妄の原因となっていることもあります。

また、単に水分を補給するだけでは脱水状態は改善されません。不適切な水分補給の方法で脱水が悪化するケースもありますので、研修にて高齢者に多い脱水の特徴や正しい水分補給の方法について学ぶ機会を設けましょう。

※勉強会に取り入れるなら、以下、一般社団法人「全国訪問看護事業協会」が提供している冊子を研修資料の参考にしてください。

テーマ26.その他の疾患に関する研修

高齢者によく見られる疾患には、これまで紹介した認知症や糖尿病、脱水症など以外にもたくさんあります。例えば、脳梗塞などの脳血管性疾患の後遺症や心疾患、肺炎や便秘など多岐に渡り、また一人の方が複数の疾患をもっている場合も多いです。

もちろん、利用者個々の対応方法については主治医等と相談しながら進めるべきですが、疾患ごとの対応方法の基本や注意点を学んでおくことで、医療と連携を図る際にも役立つでしょう。

※研修資料の参考

テーマ27.自立支援についての研修

訪問介護の目的は、利用者がその人らしく自立した生活を送ってもらえるように支援することです。

しかし、そもそも自立とはなにか?そして自立支援とはなにか?を理解しているヘルパーは少なく、正しく学ぶ機会を設ける必要があります。

また介護保険の訪問介護だけでなく、障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護も一体的に提供している事業所では、双方の自立観の違いについても留意しておかなければなりません。

※研修資料

>>訪問介護の「自立支援」実践ガイド|考え方と展開方法を4ステップで解説

テーマ28.障害の理解と支援の方法についての研修

障害者への支援は、高齢者介護とは全く異なる考え方や視点が必要です。

これを知らず高齢者と同じような支援を提供すると、適切なサービス提供ができなかったり、ヘルパー自身が疲弊したりしてしまいます。

介護保険の訪問介護とあわせて障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護、同行援護などを提供している事業所が多いかと思いますのでぜひ勉強会に取り入れましょう。

※研修資料

テーマ29.精神障害(疾患)への理解を深める研修

テーマ28で「障害者への支援は、高齢者介護とは全く異なる考え方や視点が必要」と言いましたが、身体・知的・精神の三障害のうち、精神障害者への対応で悩まれている方は多いのでないでしょうか?

わたし自身も精神保健福祉領域に長年携わってきましたが、精神障害をもつ方への関わりに悩むことがしばしばあります。こちらの言葉かけひとつで信頼関係が崩れてしまうこともあり、各疾患ごと知識や対応方法を理解しておくことが必要です。

特に統合失調症やうつ、依存症について

- 発症の原因

- 症状

- 病気の経過

- 治療の方法

- 支援のポイント

などを学ぶ研修を実施すると良いでしょう。

※研修資料の参考

>>大分県こころとからだの相談支援センター「精神保健福祉ガイドブック」

テーマ30.意思決定支援についての研修

意思決定支援とは、認知症高齢者や障害者の意思をできるだけ丁寧にくみ取って、その生活を守り権利を擁護していく支援の仕組みです。厚生労働省が認知症の方と障害者の意思決定についてガイドラインを提示しており、意思決定支援の定義を次のとおりとしています。

※認知症の方への意思決定支援の定義

- 「認知症の人であっても、その能力を最大限活かして、日常生活や社会生活に関して自らの意思に基づいた生活を送ることができるようにするために行う、意思決定支援者による本人支援をいう」

※障害者への意識決定支援の定義

- 「意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が 自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう」

訪問介護等の現場に落とし込んで考えると、例えば利用者の意思を蔑ろにして、なんでもかんでもヘルパーの価値観で物事を決めてしまう、といったことはないでしょうか?当然ながらこういったことがあってはいけません。また本人が自ら選んで決定できるよう障害特性等に応じた工夫も求められます。

認知症の方や障害者への意思決定支援は、権利擁護や虐待の防止につながるとても重要な支援になりますので、ぜひ研修のテーマに組み込みましょう。

※研修資料

>>厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」

>>厚生労働省「障害福祉サー ビス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」

テーマ31.合理的配慮についての研修

合理的配慮とは、「障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の表明があった場合に、過度な負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な便宜を提供すること」です。

訪問系事業者であれば、例えば「視覚障害者に対してサービス提供に必要な書類や資料について、点字版や拡大鏡、録音版を用意する」「聴覚障害者に対して筆談、手話、コミュニケーションボードなど目で見て分かる方法を用いて意思疎通を行う」などが考えられます。

なお、合理的配慮は、平成28年に施行された障害者差別解消法により求められることになり、令和6年4月1日以降は福祉分野に限らず全事業者に義務化されることになっています。

※研修資料

テーマ32.ターミナルケアについての研修

ターミナルケアとは、終末期の医療・看護・介護のことを指します。

その中の介護領域をヘルパーは担うわけですが、ターミナルケアにおける「訪問介護の役割」を理解しているヘルパーは少ないです。そもそもターミナルケアの経験がないヘルパーもいますので、正しい知識を学ぶ機会を作りましょう。

※勉強会に取り入れるなら、以下、国立研究開発法人「国立がん研究センター」が提供している資料を参考にしてください。

>>在宅終末期ケアにおける介護専門職と訪問看護師との連携について

テーマ33.家族介護、同居家族の心理についての研修

訪問介護サービスは、契約者である利用者に対して支援を提供するものです。

しかし、同居家族がいる場合、ヘルパーには家族に対して身体介護等の技術的なアドバイスをしたり、情報提供をしたり、といった支援も必要になることがあります。また、利用者と長時間共にする家族は、わたしたちの想像を絶するストレスがかかるもので、時には情緒的な関わりを求められる場面もあるでしょう。

こうした在宅ケアを担う同居家族に対して適切な支援を行うためには、家族の心理や置かれている状況等を理解しておくことが重要です。家族介護はどういった部分が大変で、どのようなストレスを抱えているのか?そして支援者はどう関わるべきか?などの内容を研修で実施すると良いでしょう。

※勉強会に取り入れるなら、以下、東京都健康長寿医療センターが提供している冊子を研修資料の参考にしてください。(リンク先ページの下部からダウンロードできます)

>>東京都健康長寿医療センター「在宅で介護を担う家族を支えるために」

テーマ34.ヤングケアラーに関する研修

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもを指します。

特に障害福祉分野において、障害をもつ利用者(親)のこどもが、利用者(親)の支援を行う負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあり、訪問系事業者側もサービス提供時に注視しておかなければなりません。

なお、昨今ヤングケアラーへのより一層の配慮が求められることとされたことを受け、ヤングケアラーが親に代わって行う家事・育児等についても、必要に応じて障害福祉サービスの居宅介護等の家事援助の対象範囲に含まれることになりましたので、これもあわせて研修で周知しておくと良いでしょう。

※研修資料

- 政府広報オンライン「ヤングケアラーを知っていますか?」

- こども家庭庁「ヤングケアラーについて」

- 厚生労働省「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告」

- 障害福祉サービス|居宅介護の育児支援(家事援助)とは?」

テーマ35.ヘルパー自身のメンタルケアに関する研修

訪問介護は、利用者からハラスメント行為を受けたり、相性の合わない利用者へ対応しなければならなかったり、とかなりの精神的な負荷がかかる仕事です。

もちろん、このようなケースばかりではありませんが、どこかで必ずきれいごとでは済まされないストレスに曝される場面が訪れます。

こんな時、ヘルパー自身でメンタルをコントロールして上手く問題に対処していく必要があり、各ヘルパーに対して勉強会を通じてメンタルケアの重要性や手法を教育することが大切です。

※研修資料

テーマ36.腰痛予防についての研修

腰痛というと身体介護に目がいきがちですが、生活援助にも原因は隠れています。

例えば、洗い物や掃除機がけ等、同じ姿勢で一定時間を過ごす動作は腰に負担がかかります。ヘルパーは普段から腰痛対策を実践することが重要です。

ひどい腰痛になる前に、腰痛予防のポイントや腰痛予防エクササイズを取り入れた勉強会を行っておきましょう。

※研修資料

テーマ37.アンガーマネジメント研修

アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育、心理トレーニングです。ヘルパーとして働いていると職場内や、利用者・家族に対して怒りの感情がわくことってありますよね。

介護職と言えども人間です。イラつくことは当然あるわけですが、その怒りをうまくコントロールできず抱え込んでしまうヘルパーは少なくありません。勉強会では、なぜ怒りの感情が起こるのか?その時の脳の仕組みは?うまくコントロールする手段は?など事例や体験談等をシェアしながら行うと良いでしょう。

※研修資料

>>訪問介護のアンガーマネジメント実践|怒りをコントロールしてうまく付き合う方法

テーマ38.消費者被害についての研修

消費者被害は高齢者が被害に遭いやすいという特徴があります。

特に独居高齢者への「訪問販売」は消費者被害の対象になりやすいため、在宅での生活を支えるヘルパーは消費者被害に対する知識を持っておかなければなりません。被害を未然に防げる可能性もありますので、ぜひ勉強会に取り入れましょう。

※研修資料

参考:消費者庁|高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック

テーマ39.利用者宅への移動時の安全運転講習

訪問介護では利用者宅への移動中に事故が発生する可能性があります。

そのため自動車・バイク・自転車など、どのような移動手段にせよ定期的な安全運転講習は必要です。

安全運転講習では

- 交通法規の確認(各利用者宅での駐車場所の再確認や標識を守って運転しているか?など)

- ヒヤリハット研修(教則本などを使用してディスカッション。実際の事例を挙げていただきながら共有)

- 季節や時間帯における人の増加(夏休みに子供が増える、登下校時間帯等)

- 運転するにあたっての心構え(体調の確認や精神状態など)

- 緊急時の連絡体制の確認(サービス延長による、次の予定が遅れそうなときの確認。実際の事故時の連等)

- 普段の車等のお手入れ(他人から見られることを意識した環境整備など)

- 事故多発場所の情報共有

などを組み込むと良いでしょう。

※研修資料

テーマ40.接遇マナー研修

利用者や家族との信頼関係を構築する上で欠かせない必須スキルが「接遇」です。

施設介護と異なり、利用者の生活に入っていく訪問介護では、ヘルパー一人ひとりが適切な接遇マナーを身につけておくことを求められます。実際の介護現場では、身体介護スキルが優れていても、接遇マナーが悪いことで利用者から良い評価を得られない、といったことが珍しくありません。

また、ベテランになるとどうしても接遇が疎かになりがちと言えます。そのため新人ヘルパーだけでなく、ベテランヘルパーに初心に戻ってもらい、自らのサービスを省みる機会として定期的に接遇マナー研修を取り入れましょう。

※研修資料

テーマ41.プライバシー・個人情報保護に関する研修

ヘルパーは、利用者の個人情報やプライバシーに接する機会が多々あります。

介護現場で見聞きした利用者情報や訪問介護計画書、サービス実施記録など、こうした個人情報の取り扱いやプライバシーの保護には十分な注意が必要です。

知らず知らずに個人情報を流出していたり、プライバシーを侵害していたり、と言ったことがあってはなりません。個人情報やプライバシーにあたるものは何かを説明し、業務中はもちろん業務外においても注意しなければならないことをしっかり理解させる勉強会を行いましょう。

※プライバシー・個人情報保護に関する研修は、情報公表制度により求められている必要研修項目です。以下、ヘルパー会議室のコラムを参考にしてください。

テーマ42.倫理および法令遵守に関する研修

訪問介護を含めた介護サービスは、介護保険法や障害者総合支援法、労働基準法、個人情報保護法、高齢者虐待防止法、道路交通法などさまざまな法律を土台とした社会サービスです。

そのためサービス事業者には、法律に則った適正な運営が求められます。

指定基準を守り、誠実にサービスを提供し、帳票書類を作成・保管する。そして不正なく介護報酬を受給する。こうした社会規範に反することなく、公正・公平に業務遂行する姿勢は、職員全員が持っておかなければなりません。

※倫理及び法令順守に関する研修は、情報公表制度により求められている必要研修項目ですので必ず実施しましょう。以下、ヘルパー会議室のコラムを参考にしてください。

テーマ43.事故発生または再発防止に関する研修

基本、単独で仕事をするヘルパーは、そばで誰かからフォローを得られるわけではありません。加えて利用者の状態や自宅環境はさまざまですから、訪問介護という業態は事故が発生しやすい条件がそろっていると言えます。

そのため、いざ事故が発生した際に焦らず対応できるよう事故対応マニュアルの作成が必要です。そしてマニュアルをもとに勉強会で周知共有を図りましょう。

※なお、事故発生又は再発防止に関する研修は、法定研修ですので必ず実施しましょう。以下、ヘルパー会議室コラムを研修資料の参考にしてください。

テーマ44.緊急時の対応に関する研修

訪問介護における緊急時は、先のテーマ42で述べた介護事故、あるいは利用者の急な状態変化により発生します。「サービス中に利用者が急に嘔吐した」「訪問したら顔が青ざめて倒れている」など、身体機能が低下している利用者は、いつなんどき急病や事故が発生してもおかしくありません。

こうした予期せぬ事態にそなえ、「応急処置の方法」「緊急時の連絡フロー」「医療職への伝え方」「救急搬送の手順」などを勉強会で周知共有を図りましょう。

※なお、緊急時対応に関する研修は、法定研修ですので必ず実施する必要があります。以下、ヘルパー会議室コラムを研修資料の参考にしてください。

テーマ45.感染症・食中毒の予防および蔓延防止に関する研修

令和6年4月から、感染症・食中毒の予防およびまん延防止のための指針の設置や研修、訓練の実施が義務化されています。(訪問系障害福祉サービスについても同様)

※ヘルパー会議室より販売中のサ責教材の特典に、訪問介護事業所向けに指針のサンプルをお付けしています。良ければ購入をご検討いただけますと幸いです。

※加えて、以下ヘルパー会議室が作成したマニュアルを研修資料の参考にしてください。

>>訪問介護の感染症・食中毒予防およびまん延防止対策マニュアル

テーマ46.ハラスメント研修

令和3年度介護報酬改定により、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講じることを義務付けられています。

ここで言うハラスメントは、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント、利用者・家族から受けるセクシャルハラスメントや著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を指します。

※研修資料

テーマ47.高齢者虐待防止に関する研修

令和6年4月から、利用者の人権擁護、虐待防止の観点から、必要な体制の整備を行うとともに、ヘルパーに対して研修を実施するなどの措置を講じることを義務付けられています。

※研修資料

テーマ48.障害者虐待防止に関する研修

令和3年の介護報酬改定により、障害者虐待防止をさらに推進させる観点から、虐待の発生またはその再発を防止するための研修の実施が義務付けられています。

※研修資料の参考

>>全国社会福祉協議会|障害者虐待防止の研修のためのガイドブック

テーマ49.身体拘束等の適正化のための研修(障害福祉のみ)

令和3年度の介護報酬改定により、訪問系障害福祉サービスに限って、身体拘束等の適正化の更なる推進のため、事業所が取り組むべき事項が追加されるとともに、減算要件(身体拘束廃止未実施減算)が追加され、令和6年度の報酬改定により減算額が見直されています。

具体的には、身体拘束等の適正化のための委員会の設置・開催、指針の作成、研修を実施しなければ、所定単位数の1%を減算されます。

※身体拘束等の適正化のための研修は、テーマ47障害者虐待防止に関する研修とまとめて実施してもOKです。

テーマ50.成年後見制度に関する研修

成年後見制度とは、認知症や精神障害・知的障害などにより判断能力等が低下している方に対して、さまざまな契約ごとや手続きなどを支援する制度です。

みなさんの関わっている利用者の中にも、成年後見制度を利用し、後見人等が財産管理などを行っているケースがあるのではないでしょうか?この後見人等は、テーマ30で紹介した「意思決定支援」における支援者の一人でもあり、本人の意思をくみ取る上で、とても重要な役割を担います。

また、テーマ47.48虐待防止の観点から、サービス事業者には、利用者やその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じて社会福祉協議会等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う必要があります。そのため、ヘルパーは在宅介護の専門職として、成年後見制度の知識をしっかり把握しておかなければなりません。

そこで、

- 成年後見制度の概要

- だれが成年後見人等になれるのか

- 成年後見人等はどのような支援を行うのか

- 成年後見制度の利用手続き

などについて学ぶ研修を実施すると良いでしょう。

※研修資料

テーマ51.感染症および災害時に係る業務継続計画についての研修

令和6年4月より感染症や災害が発生した場合であっても、継続的にサービス提供できる体制を構築する観点から、事業所における業務継続計画(BPC)の作成と研修・訓練が義務化されています。(訪問系障害福祉サービスも同様)

研修の実施にあたっては、事業所で独自に業務継続計画を作成した上で行いましょう。

業務継続計画の作成にあたっては、厚生労働省が研修動画を提供していますので、以下を参考にしてください。

>>【介護保険サービス事業所用】業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画

>>【障害福祉サービス事業所用】業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修動画

※当サイトヘルパー会議室より販売中のサ責教材の特典に、訪問介護事業所向けBCPのサンプルをお付けしています。良ければ購入をご検討いただけますと幸いです。

テーマ52.サービス提供責任者業務の全体像についての研修

訪問介護は、サービス提供責任者とヘルパー相互の情報交換・共有により円滑に回ります。この連携において重要なのは、それぞれの立場や役割を理解し、お互いを尊重することです。

しかし、ヘルパーからすればサービス提供責任者が普段「どのような業務を担い、何を考えているのか」が、いまいち見えてこないもの。なんとなく理解していても、具体的な業務内容や思考までは知りません。

そこで、サービス提供責任者の業務をヘルパーに知ってもらう機会を作りましょう。それにより、ヘルパーからの報告内容が、一歩先を見た相手の立場にたったものに変わります。

※研修資料

テーマ53.ホームヘルパー業務の全体像についての研修

ヘルパーへの指導・教育は、第一に業務の全体像を理解させることが重要です。

全体像を理解する前に局所的な研修を行っても十分な効果は得られず、平準化したサービス提供はできません。

ヘルパー会議室にてホームヘルパー用のマニュアルを公開していますので、新人ヘルパーの教育にあたっては、まず以下を見せてから本記事で紹介した研修等を行うようにしてください。

テーマ54.「原則として医行為ではない行為」の理解および実施する上での留意事項等についての研修

訪問介護に限らず、すべての介護職員は医療行為(医行為)を実施することはできません。

ですが、実際の現場ではこの行為が医行為に該当するかどうかの判断が難しく、なかなかに悩ましいところかと思います。

これまで、さまざまな通知において原則として医行為ではない行為について示されてきましたが、今般、厚生労働省がこれらをわかりやすく整理したガイドラインを策定周知しました。

また、実施する場合の留意事項や観察項目、異常時の対応などの介護現場が必要と考える内容等も盛り込まれていますので、本ガイドラインを参考にマニュアル等を作成し、あわせて研修を実施すると良いでしょう。

勉強会のテーマが決まったら研修計画を策定しましょう

これまで訪問介護のヘルパー勉強会テーマ54個を紹介してきました。次は、テーマが決まったら年間研修計画を策定しましょう。

年間研修計画とは、文字どおり年間に実施する研修項目と概要を記した計画書類です。実地指導でもチェックされますので必ず作成してくださいね。

なお、今回紹介したテーマ案のうち、

- 認知症及び認知症ケアに関する研修

- プライバシーの保護の取り組みに関する研修

- 接遇に関する研修

- 倫理及び法令遵守に関する研修

- 事故発生又は再発防止に関する研修

- 緊急時の対応に関する研修

- 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修

- ハラスメント研修

- 人権擁護・虐待防止に関する研修

- 身体拘束等の適正化のための研修(障害福祉のみ)

- 感染症および災害時に係る業務継続計画についての研修

上記11個は、介護保険法・障害者総合支援法・虐待防止法などの関連法、または情報公表制度により求められている研修項目です。これらはヘルパーとして働く上で欠かせない基礎知識ですので、基本的にこの11テーマを中心に年間研修計画を策定し、ヘルパー勉強会を開催しましょう。