ヘルパーになって初めて調理サービスに入ることになった。

でも、料理が苦手で上手くできる自信がありません。調理のマニュアルがあれば欲しい…

ヘルパー会議室では、こんな悩みを解決すべく訪問介護の調理マニュアルを作成しました。

「調理」は掃除に並んで提供頻度が高いサービスで、ヘルパーとして働くなら避けて通れません。とはいえ、料理の経験に乏しく、不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

そこで本マニュアルでは、訪問介護においてヘルパーに求められる調理の基礎知識や料理スキルをわかりやすく解説しています。

さらに本マニュアルの後半で、利用者の嚥下状態に合わせた調理の方法やポイントについても触れていますので、ぜひ最後まで読み、日々の業務にお役立てください。

本マニュアルは、介護サービス情報公表により求められている生活援助マニュアルの一部として、あるいは事業所内での研修の資料として活用できます。

研修テーマ集:【研修資料つき】訪問介護のヘルパ-勉強会テーマ38案

訪問介護の調理とは

訪問介護の調理とは、その名のとおりヘルパーが食材を調理し、利用者へ食事を提供する生活援助サービスです。

具体的には、利用者の希望や健康状態、食材の調達状況などを考慮した上で、食事メニューを決定、利用者宅の器具や物品を使って調理にあたります。

訪問介護の調理でヘルパーが提供できないこと

訪問介護の調理では、利用者に要求されたからといってなにをしても良いわけではありません。

ヘルパーが提供できないこともあるため注意が必要です。

厚生労働省通知「老振第76号」によれば、以下の調理は提供できないとされています。

利用者本人以外に対する調理

訪問介護は、利用者本人のみを対象としたサービスです。

そのため利用者本人以外、例えば家族や知人に対して調理を提供することはできません。

また自立支援を目的として、利用者と一緒に調理をする場合であっても、利用者本人以外に対する食事の調理は対象外となります。

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

ヘルパーは調理の専門家ではありませんし、目指す必要もありません。

訪問介護における調理は、あくまで一般家庭で日常的に提供されている調理をその範囲としています。

ですから例えば、おせち料理など、正月や節句等のための特別な手間をかけて行うような調理は提供できません。

参考:【全27個】訪問介護の「できること」「できないこと」生活援助の範囲をQ&A解説

訪問介護の調理5つの基本原則

訪問介護の調理は下記5つの原則をもとに行います。

\ 5の基本原則 /

- 栄養バランスに考慮する

- 利用者の好みやこだわりを尊重する

- 身体状況、健康状態に適した調理方法の実施

- 衛生管理の徹底

- 調理に自立支援を取り入れる

原則1:栄養バランスに考慮する

訪問介護の調理では、利用者の食事環境が偏らないよう栄養バランスに考慮しなければなりません。

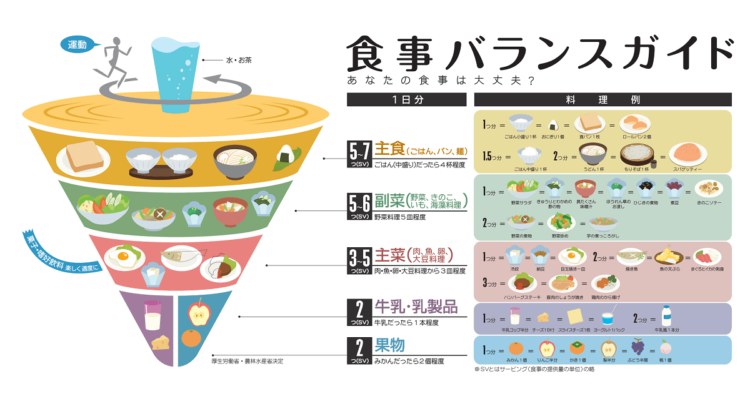

摂取すべき栄養素の目安は、農林水産省・厚生労働省が策定した「食事バランスガイド」を参考にしてください。

この食事バランスガイドは、1日に「何を」「どれだけ」食べたら良いかを示したものです。

- 主食・・・炭水化物(ごはん、うどん、パンなど)

- 副菜・・・ビタミン・ミネラル・食物繊維(野菜・きのこ・海藻類など)

- 主菜・・・タンパク質(肉、魚、卵、大豆など)

- 牛乳・乳製品・・・カルシウム(牛乳、チーズ、ヨーグルト)

- 果物・・・ビタミン・カリウム(リンゴ、バナナ、みかんなど)

水分摂取を中心として、上記の食品をバランスよく摂取できるよう調理します。

また、ひとつの栄養素をひとつの食材から摂るのではなく、例えばタンパク質であれば肉や魚、卵、大豆製品などさまざまな食品から摂取できる献立を検討しましょう。

| 栄養素 | 食材例 | 概要 |

| 炭水化物 | 白飯、パン、麺、菓子類全般、カボチャ、ごぼう、イモ類など | 炭水化物は主食や菓子類、イモ類などに多く含まれ最も血糖値と関係の深い栄養素です。糖尿病の方の場合、摂り過ぎはもちろん高血糖の原因となりますが、不足も低血糖を招くこともあるので、適切な量を摂ることが大切です。 ※炭水化物は糖質と食物繊維の合計を表しますが、一般的に炭水化物=糖質のイメージがあるためここでは食物繊維と区分けして記載しています。 |

| 脂質 | 油類、脂身の多い肉・魚(青魚)、洋菓子、ナッツ、乳製品など | 脂質は脂肪酸やコレステロールなどの総称で、身体のエネルギー源、ホルモンや細胞を作るための元となる栄養素です。摂り過ぎは動脈硬化や肥満の原因となりますが、不足してしまうとエネルギー不足や免疫力の低下を招きます。 脂質は植物性と動物性に大別され、どちらも必要な栄養素ですが、偏ってしまうとやはり体の不調に繋がります。脂身の多い肉類や脂質の多い魚の取り過ぎにも注意が必要です。 |

| タンパク質 | 白身魚、豆腐、鶏ムネ肉・ささみ、ブロッコリーなど | タンパク質は身体を作るために必須の栄養素で、肉や魚、大豆製品に多く含まれています。不足すると筋力の衰えや機能低下が起こり、低栄養や極端な痩せを招いてしまいます。 しかし、過剰な摂取は腎臓への負担となることがありますので注意が必要です。たんぱく源となる食材の適量を知り、偏りなく食べるようにしましょう。 |

| ビタミン | 水溶性ビタミンを多く含む食品:緑黄色野菜(ブロッコリー、ほうれん草など)、レバー、豚肉、大豆、果物類、イモ類

脂溶性ビタミンを多く含む食品:レバー、うなぎ、卵黄、青魚、キノコ類、緑黄色野菜 |

ビタミンは様々な食品に含まれ、健康維持や体の調整を担っている栄養素です。水溶性と脂溶性に大別され、それぞれ含まれる食品にもバラツキがあります。 水溶性にはビタミンCやB群などがあり、野菜や果物に多く含まれ、最も不足しがちな栄養素の一つです。不足すると肌荒れや食欲不振、貧血などを招いてしまいます。 脂溶性はA・D・E・Kの四種類があり、過剰に摂取してしまうと過剰症を引き起こすことがありますが、通常の食事ではほとんどありません。ビタミンDが不足してしまうと骨粗鬆症のリスクが高まることもあるため、高齢の方は要注意です。 |

| ミネラル | 乳製品、大豆、レバー、海藻類、魚介類、イモ類など | ミネラルはカルシウムやマグネシウム、鉄分などのことをいい、体の機能調整や骨や歯、血液などの構成成分となる大切な栄養素の一つです。 ビタミンと同じく不足しがちな栄養素で、不足すると様々な体の不調を引き起こします。 |

| 食物繊維 | 野菜(特に根菜類)、こんにゃく、果物、海藻類等 | 食物繊維は炭水化物の一つで、ほぼ体内では吸収されませんが健康維持に重要な役割を担っています。水溶性と不溶性に大別され、どちらも腸内環境を整える作用があります。 水溶性食物繊維は小腸での糖吸収をゆるやかにし、食後の血糖値を抑える働きがあり、不溶性食物繊維は大腸を刺激し、便の排出を促し大腸の環境を改善してくれます。 |

利用者の中には食欲不振が続き、食事量が低下したり、何を作っても食べてもらえない場合があり、心配なものです。こうしたケースでは飲料タイプの栄養補助食品を活用することがあります。

市販のものであればメイバランス等、病院から処方されるものであればエンシュア、エネーボ、ラコール等。

これらの栄養補助食品は、簡単に必要な栄養素やエネルギーを摂取できますが、あくまで補助としての位置づけです。活用にあたっては主治医と相談しながら進めましょう。

原則2:利用者の好みやこだわりを尊重する

食事は、日常生活におけるごく自然な行為であり、そこには利用者の好みやこだわりがあります。

例えば

- 昔から野菜は嫌いで食べない

- ベジタリアンである

- 牛肉のステーキを週に3回は食べたい

- 味付けの濃いものが好き

- 昔から決まったレシピを毎日食べている

- 食材の産地は国産が良い

など利用者によってさまざま。

そして訪問介護は、利用者のこれまでの生活で培われたこだわりや好みを尊重しながらサービス提供を進めるものです。決してヘルパーの考えや価値観を押し付けてはいけません。

「○○の方が健康に良いから」「○○の方がおいしいから」といったヘルパーの考えを強要するサービスは、利用者からの不満やクレームにつながりますし、なにより息が詰まります。

食事は利用者にとって「楽しみ」のひとつであり、生活の質を高める要因になります。

もちろん、健康状態によっては食べてはいけないものがあったり、栄養のバランスを考えたりすることも重要ですが、できる限り利用者の好みやこだわりに沿った調理を提供することが大切です。

原則3:身体状況、健康状態に適した調理方法の実施

利用者によって身体状況や健康状態は大きく異なります。

嚥下機能が低下している方や疾患により食事制限がある方、食物アレルギーのある方など、こうした利用者個々の身体状況、健康状態に合わせた方法で調理を実施しましょう。

例えば、咀嚼力・嚥下力が落ちている方であればキザミ食やトロミ食を、疾患により食事制限がある方であれば主治医や栄養士と連携を図りながら制限食の調理にあたります。

利用者の多くは、何かしらの薬を服用しているかと思いますが、ここで重要なのは薬と食事の食べ合わせです。

薬の中には食べ合わせの悪い特定の食材があり、誤って提供してしまうと体調の急変や疾患の悪化、最悪の場合、命にかかわるケースも少なくありません。

必ず、事前にその利用者の服薬状況を把握し、食べ合わせについて主治医に確認しておきましょう。

原則4:衛生管理の徹底

ヘルパーが作った食事で食中毒を起こすことがあってはなりません。

衛生管理を徹底し、食材や調理器具の扱いには十分に注意します。以下に、ヘルパーが注意すべき衛生管理のポイントを列記しました。

| 手洗い | 調理を行う前後に、必ず手洗いを行います。手を洗う際には石鹸を使用し、手首までしっかりと洗い、20秒以上洗うことが望ましいです。また、調理時には指輪や時計などのアクセサリーを外し、清潔な状態で作業を行うように心がけましょう。 |

|---|---|

| 食材の選別 | 食材は、新鮮で清潔なものを選びます。賞味・消費期限が切れた食品や、傷んでいる食品は使用しないようにしましょう。 |

| 食材の保管 | 食品は長時間放置せず、鮮度を保つよう冷蔵あるいは冷凍保存します。冷蔵庫の温度は5~10℃以下を目安にし、食品を詰め込み過ぎないよう注意してください。 |

| 調理器具の衛生管理 | 調理器具は流水や洗剤を使用し、十分に汚れを取り、乾燥させます。まな板やふきんなどはなるべく熱湯消毒し、しっかりと乾燥させましょう。 |

| 調理中の衛生管理 | 調理中にヘルパーが注意すべき衛生管理は以下のとおりです。

|

| 台所ゴミの処理 | 台所の使用後は、水回り等を掃除し常に清潔を保ちます。調理時や下膳時に発生した生ごみは三角コーナー等に溜めておかず、その都度きちんと処理しましょう。 |

原則5:調理に自立支援を取り入れる

訪問介護における調理は、単にヘルパーが利用者の代わりに調理を行うことではありません。

介護保険法の基本理念は“自立支援”。利用者の有する能力に応じ、残存機能を生かして「できることは利用者自ら行ってもらう」あるいは「ヘルパーと一緒に行い、できることを増やす」よう促していくのが専門職としての姿勢です。

例えば

- ヘルパーが食材を切って、利用者が味付けする

- 献立をヘルパーと一緒に考える

- 1品だけ得意料理を作ってみる

などのように調理に自立支援を取り入れましょう。

また自立支援を効果的に行うためにはアセスメントを的確に行うことが重要です。本来、サービス提供責任者がアセスメントを行いますが、ヘルパーも知識として知っておくと良いです。

以下、ヘルパー会議室コラムを参考に分析してみてください。

参考:訪問介護の「自立支援」実践ガイド【考え方と展開方法を4ステップで解説】

【料理スキル】訪問介護の調理6つのポイント

ここからは、実際にヘルパーが調理を提供するにあたって役立つポイントを6つに分けて紹介します。

\ 6つのポイント /

- 調理器具、食材、調味料などの置き場所を確認しておく

- 段取り良く調理を進める基本手順

- ヘルパーが知っておくべき調理用語

- 最低限、作れるようになっておくと良いレシピ5品

- 毎回食べるものは作り置きを活用する

- 良い食材の選び方

①調理器具、食材、調味料などの置き場所を確認しておく

利用者のお宅は、自分の家とは勝手が違います。特に初めて訪問する家の台所は、包丁やボウル1つ探し出すのに時間がかかります。

ヘルパーが調理に使える時間は限られていますので、なるべくロスタイムは減らしたいところ。

そこで大切なのは、事前にサービス提供責任者が作成しているサービス指示書(手順書)をしっかり確認しておくことです。

サービス指示書(手順書)は、サービス全体の流れや注意点、物品の場所等が記載されている書類で、調理に使用する物品等の場所を確認できます。

訪問する前に必ずサービス指示書を一読しておきましょう。

サービス指示書(手順書)がまだ作成されていない場合は、サービス提供責任者との同行訪問時に物品等の場所をメモしておくと良いです。

②段取り良く調理を進める基本手順

多くのケースでは、ヘルパーは1回のサービス内に調理のほか、掃除や買い物などの生活援助も行います。

そのため先述のとおり、調理のみに避ける時間は限られており、だいたい30分~45分程度。この時間制限のある中で段取り良く調理を進める能力を求められます。

初心者のヘルパーからすれば難しいと感じるかもしれませんが、以下の基本手順を参考に、段取りのポイントを学んでおきましょう。

- POINT1時間のかかるものからとりかかる

調理は、時間のかかるものから作り始めるのが基本です。時間のかからない簡単な物からつくりがちですが、例えば煮物や唐揚げなどの下味をつけてから調理するものからとりかかりましょう。

またヘルパーの調理では基本的に「お湯」を使います。煮物をはじめ汁物や下茹でが必要な和え物などを作る際に必ず使うため、最初にとにかくお湯を沸かすことから始めてください。

お湯は沸くまで時間がかかりますので、待っている時間に大幅なタイムロスが発生してしまいます。

- POINT2洗う、切る作業は一度にまとめる

例えば、献立に煮物、焼き魚、サラダ、ほうれん草のお浸しをつくるとします。

この際には、野菜を洗う・切る作業は一度にまとめて行いましょう。一品つくるごとに洗って切ってを繰り返すと時間がいくらあっても足りません。

また野菜と肉・魚を切る時は、基本的に野菜を先に切ります。野菜を切った後に肉を切り、その後また野菜を切るといった段取りだと、まな板と包丁を何度も洗剤で洗わなければならないため要注意です。

- POINT3煮炊きなどの間の隙間時間に副菜をつくる

調理を段取り良く進めるための最大のポイントは「何もしない時間帯を作らないこと」です。煮炊きをしている時間や下味をつけている時間、あく抜きをしている時間などにボーっとしていてはいけません。

この隙間時間で、他の調理を同時進行しましょう。例えば、和え物は下茹でさえ終わっていれば隙間時間につくれます。

- POINT4基本、肉や魚は最後にとりかかる

冷めないほうが美味しい肉や魚料理は最後にとりかかるようにしましょう。

例えば、焼き魚などは、焼き立ての方が美味しいですし、最後に調理した方がスムーズに進めれます。

- POINT5手が空いた隙間に洗い物を進める

POINT3で説明したとおり、何もしない時間帯をつくらないことが重要です。

副菜等の調理が終わっているならば、使用した器具や物品等の洗い物を進めましょう。

台所がひととおり片付いたら、盛り付けにとりかかり、利用者の所へ配膳します。

利用者によっては複数のヘルパーが毎日訪問して調理をすることがあります。

この際に、良くあるのが「前のヘルパーが作った献立とかぶる」パターン。こうした状況を防ぐためには連絡(申し送り)ノートや前回のヘルパーが作成したサービス提供記録を確認してから調理を開始することが必要です。利用者からの不満やクレームにつながってしまう可能性がありますので十分注意してください。

③ヘルパーが知っておくべき調理用語

利用者によっては「調理用語は知っていて当たり前」と考えている方がいます。

特に高齢者に多い傾向があり、「いちょう切りにして」と言われて「半月切り」にしてしまっては、利用者に呆れられてしまいます。そのため、ある程度の調理用語を抑えておくと良いでしょう。

| 炒める | 鍋やフライパンに油を熱して、食材を素早く炒める調理法。 |

| 焼く | 直火で加熱して食材に焼き色をつけ、風味を引き出す調理法。 |

| 西京焼き | 西京焼きは、鮭や鯖、鰆、鯛などの魚を使うことが多いく、 魚を西京味噌に漬け込み、焼いて作る。 |

| 塩焼き | 魚に塩を振ってから焼くシンプルな調理法。 |

| 直火焼き | 熱媒(鍋・釜や油)を利用せず、火で直接食品の表面を加熱する調理法。 |

| 姿焼き | 魚を切り身にせず、もとの姿のまま焼き上げる調理法。 |

| 素焼き | 調味料などを使わずに、素材の味を生かして焼く調理法。 |

| 蒸す | 鍋や蒸し器を使って、食材を蒸気で加熱する調理法。 |

| 蒸し煮 | 食材にもともと含まれている水分、もしくは、少量の水分を加えて蒸すように加熱する調理法。 |

| 蒸し焼き | 蒸し器で軽く蒸してから、フライパンなどで焼く調理法。 |

| 揚げる | 油で食材を揚げる調理法。 |

| 揚げびたし | 揚げびたしとは、野菜を素揚げしてから、三杯酢やかつおだしに漬け込むもので、おひたしの一種。 |

| 下揚げ | 食材を揚げてから煮込むなどの2段調理をする際に揚げることや、2度揚げする際の1度目に揚げる調理法。 |

| 素揚げ | 食材に小麦粉や片栗粉などの粉類、パン粉などの衣をつけずにそのまま油で揚げる調理法。 |

| 和える | 調味料やソースなどで和えたり混ぜたりする調理法。 |

| 茹でる | 食材を熱湯に浸けて加熱する調理法。 |

| 煮る | 水やだし汁などの液体に食材を入れて加熱する調理法。 |

| 煮込み | 大きく切った食材をたっぷりの煮汁で長時間煮る調理法。 |

| 煮つけ | 最小から少量の汁で甘辛く、煮汁が少し残るまで濃く煮る調理法 |

| 含め煮 | 素材や色を生かし、中までしみこむようにゆっくりと弱火で薄めの汁で煮る調理法。 |

| 煮しめ | 野菜や乾物を日持ち良くするために濃い味で汁がなくなるまで煮る調理法。 |

| 煮びたし | 薄味の汁でさっと煮てそのまま煮汁の中で食材を冷まして器に盛り、煮汁をかけて味をしみこませる調理法。 |

| 煮きる | みりん、酒などのアルコール分を飛ばす調理法。 |

| 煮詰める | 煮汁の水分を飛ばしつつ味を凝縮させる調理法。 |

| 煮転がす | 煮崩れしにくい食材を少量の煮汁で焦げない様に鍋をゆすりながら煮詰めていく調理法。 |

| 炒り煮 | 食材を炒めてから煮込む調理法。 |

| 板摺(いたずり) | 食材(主にきゅうやオクラ等)に塩をまぶして、まな板の上で転がす下ごしらえ。 |

| 湯通し(ゆどおし) | 食材をお湯に数秒潜らせることを意味する調理用語。食材のアクを取ったり、臭みを取り除く。 |

| ゆでこぼし | 食材をゆでた後にそのゆで汁を捨てる下処理方法。食材の余分な脂肪分やアク、臭みを取り除く。 |

| ねかす | 材料に下味をつける、煮込み料理の味をなじませる等の目的のためにしばらくおく、または冷蔵すること。 |

| 水にさらす | 食材(主に野菜や果物等)を水に浸して、アクや辛味を抜く下ごしらえの方法。 |

| 落し蓋 | 煮物や煮込み料理などで、食材の上に落し蓋をして蒸し煮にする調理法。 |

| びっくり水 | 煮物や麺類を調理する際に、沸騰した湯に冷水を加えることで、湯の温度を下げ、吹きこぼれを防ぐ調理法。 |

| ひたひた | 食材を調理する際に、液体(水や煮汁)を食材の表面が浸かる程度に注ぐこと。 |

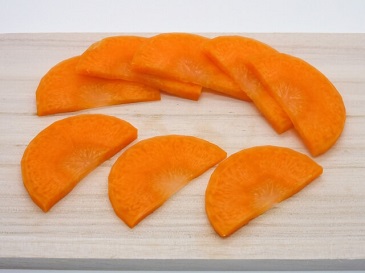

半月切り |

大根、ニンジンなどを半月の形にように切る |

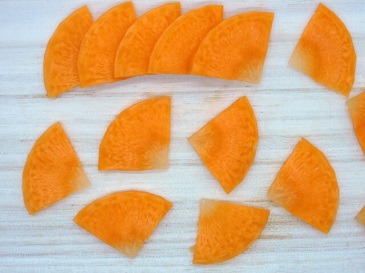

いちょう切り |

半月切りを半分にした切り方 |

さいの目切り |

サイコロのような立方体に切る |

輪切り |

大根、キュウリなどを端から切る |

短冊切り |

短冊にように長方形に切る。長さ4~5㎝、厚み1~2㎜ |

乱切り |

ニンジン、ゴボウなど回しながら斜めに不規則な形で切る |

千切り |

幅3㎜以下で端から細長く均等に切る |

小口切り |

ネギなどを端から切る |

さきがき |

包丁を寝かせて、鉛筆を削るように薄くそぐ切り方 |

みじん切り |

細かくみじん状に切る |

細切り |

幅3㎜程度で細長く端から均等に切る |

④最低限、作れるようになっておくと良いレシピ5品

初心者ヘルパーの中には、「調理が苦手」「料理をしたことがない」方も少なくないかと思います。

そのような方は、まず以下の5品をつくれるよう練習してください。

- 米炊き(おかゆ含む)

- 酢の物

- お浸し

- 煮物

- みそ汁

この5品をつくることができれば、とりあえずはヘルパーとして調理サービスをこなせます。

そして、習得した5品から派生させ料理スキルを向上させていきます。

特に酢の物、お浸し、煮物は汎用性が高いため、一種類でも作れるようになれば派生させやすいです。

例えば、「ほうれん草のお浸し」が作れるようになったら「大根と白菜のお浸し」や「春菊としめじのお浸し」を作ってみる、といったイメージで取り組みましょう。

調理が苦手なのであれば、逆手にとって料理スキルの低さを活かす視点をもつことも大切です。

利用者の中には、料理を得意としている方が一定数いますので「教えてもらう」スタンスでかかわってみましょう。

例えば「○○さん、実はわたし料理があまり得意ではなくて・・・良かったら味付けだけでも教えてもらえませんか?」とお願いすると、料理が得意な利用者は活き活きと教えてくれたりします。

人は「役割」があるということが人生の活力になります。ヘルパーに教えることが、その利用者の「役割」となるわけですね。

⑤毎回食べるものは作り置きを活用する

例えば、お浸し等の副菜や汁物、ごはん(米)などは毎回の食事で食べる利用者が多いかと思います。

この場合、1度に数回分つくり、小分けにし冷蔵・冷凍保存しておくと便利です。

もちろん、作り置きをするのであれば利用者に了解を得てから行う必要がありますが、レンジで温めるだけにしておくと時短になり作業効率が高まります。

また利用者宅の食材は、利用者のお金で購入したものですから余った食材の保存方法には配慮が必要です。

腐らすことがないように、ラップ・タッパー・ジップロックなどで保存します。保存時は「いつ入れたのか」「いつまで食べられるのか」が利用者や他のヘルパーにも分かるように、賞味期限や使用日などを記入しておきましょう。

利用者、特に高齢者のお宅の冷蔵庫内には、賞味期限切れの食材が眠っていることが多いです。奥の方から数年前の食材が出てきて驚かされることも…。食中毒などの事故を防ぐためにもヘルパーからすれば処分したいものです。

しかし、この際に利用者から承諾を得ず、無断あるいは一方的に処分してはいけません。高齢者の多くは「もったいない精神」があり、「まだ食べれる」とかたくなに拒否される場合があります。処分する際には、利用者の気持ちに配慮し、丁寧に説明した上で理解を促しましょう。

⑥良い食材の選び方

ヘルパーは調理に使用する食材を買い物代行することもあります。

以下の選び方のポイントを参考に、日々、良い食材を選ぶ目を養いましょう。

| 食材 | 選び方のポイント |

| 肉類 | 血や水が出ていない、赤身の部分は赤みが濃く、脂身の部分は透明感(ツヤとハリ)があるもの。臭みがあり、色がくすんでいるものは鮮度が落ちているので要注意。 |

| 鮮魚 | 目がくっきりとしていて透き通っている、表面にツヤがあり、ウロコが残っているもの。目が濁っていたり、赤くなっているものは鮮度が落ちているため要注意。 |

| 貝類 | 貝殻が閉じている、貝殻がつやつやしていてヒビや割れ、汚れがないもの。貝殻が開いているものは、すでに死んでいる可能性があるため要注意。 |

| 葉菜類 | 色が鮮やかでみずみずしく、葉っぱ同士が密着している、茎がよく折れるもの。 |

| 果菜類 | きゅうりは、表面の色が濃く、重量感がある、太さが均一、イボが鋭いもの。 トマトやナスなどは、ヘタがピンとしてハリがあるものが新鮮。ヘタの色が黄色や黒っぽいものは鮮度が押している可能性がある。 |

| イモ類 | 皮にハリがあり、持ってみて重量感がある固いもの |

| きのこ類 | かさが開ききっておらず、かさの裏側の色が白いもの。水っぽいものは、味が薄く劣化しやすいため要注意。 |

| 果物 | 表面に傷や変色がなく、色が鮮やかでツヤがあり、持ってみて重量感のあるもの。また匂いも重要で、香りが良く、熟しているもの。 |

ヘルパーの献立レパートリーを増やすために使えるレシピサイト3選

実は、訪問介護の調理でヘルパーに求められるのは、料理スキルよりも豊富なアイデアです。

もちろん必要最低限のスキルは必要になりますが、それよりも大切なのは、限られた時間や食材の中で、パッと献立レシピを複数考えられる引き出しを増やすこと。

つまり、献立レパートリーをどれだけ増やしておくかが調理をスムーズに進めるために必要な要素だと言えます。

そこで、ここでは献立レパートリーを増やすためのおすすめレシピサイトを3つ紹介します。

ぜひ、各サイトをチェックしてみてください。

おすすめレシピサイト①「クックパッド」

クックパッドは、とにかくレシピ数が豊富。

作り方も分かりやすく解説されており、動画もあるためとても便利です。私もよく活用しており、サービス中にこっそりクックパッドを確認してから調理を開始することもあります。

おすすめレシピサイト②「キユーピーやさしい献立」

「キューピーの優しい献立」という介護食を活用しているケースしか使えませんが、1週間分の献立メニューやアレンジレシピを公開しており参考になります。

おすすめレシピサイト③「クラシル」

クラシルは、クックパッドよりもレシピ数は少ないですが、基本、動画で作り方を確認できるため調理が苦手な方に特におすすめです。

クックパッドに載っていないレシピも多いので、クックパッドと併せて活用すると良いでしょう。

嚥下機能が低下している利用者への調理の方法とポイント

高齢者や障害のある利用者の中には、嚥下機能が低下している方が少なくありません。

こうした方々への調理は、まず正しく嚥下機能を評価した上で、その利用者に合った食形態を提供する必要があります。

ただし、ヘルパーの勝手な判断で嚥下機能を評価してはいけません。専門的な知識を要しますので、基本的に医師や管理栄養士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職と連携を図りながら評価し、適した食形態を検討することが重要です。

嚥下状態に応じた食形態の種類

嚥下機能が低下した利用者に提供する食形態は、おおきく以下の6種類に分けられます。

- ゼリー食

- ピューレ食

- ペースト食

- ミキサー食

- ソフト食

- きざみ食

それぞれの食形態の特徴と、対応する嚥下レベルについて説明します。

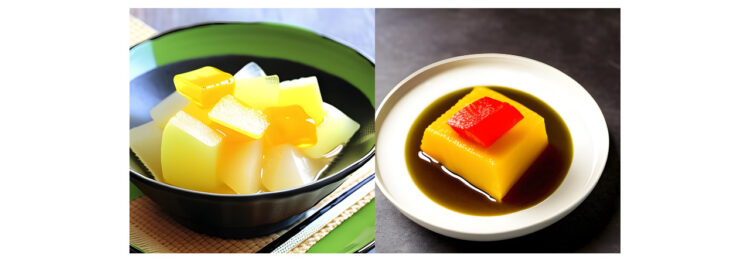

ゼリー食

- なめらか(均質性が高い)

- べたつかない

- まとまりが良い

- 柔らかい

- スプーンで簡単にスライス状にすくえる

咀嚼や食塊にまとめるといった口腔操作は必要なく、若干の送り込み能力が備わっている人に提供します。薄くスライス状にし、そのまま丸呑みできる食形態です。

ピューレ食

- 半液体状

- 水分が多い

- スプーンですくえる

咀嚼能力を要しない食形態です。送り込み能力が残存している人に提供します。

ピューレ食はペースト食やミキサー食と同等に説明されることが多いのですが、特徴として水分量の多さがあります。嚥下レベルに応じてとろみをつけて提供しましょう。

ペースト食

- ケチャップ状のとろみがある

- 食品の水分が少ない

- 食材の原型がない

- スプーンですくえる

煮詰める過程があるため、水分量は少なく粘度が高い食形態です。口腔内でまとまりやすいため、若干の送り込み能力があれば摂取できます。

ミキサー食

- ポタージュ状のとろみがある

- 水分が多い

- 食材の原型がない

- スプーンですくえる

ペースト食より水分が多く、粘度の低い食形態です。送り込み能力があれば摂取できます。

ソフト食

- 舌や歯槽間で容易に押しつぶせる

- 口腔内でまとまりやすい

- 離水が少ない

- スプーンで容易に切れる

- 食材の形がある

歯がなくても舌と口蓋間の押しつぶせる食形態です。食材をミキサーにかけ、とろみ剤等を使用し成形しています。そのため、見た目が良く食の楽しみを感じやすいのが特徴です。

きざみ食

- 5㎜~1㎝程度に刻む

- 食材の形がある

口が開きにくい人も食べやすい食形態です。

パラパラして口腔内でまとまりにくいため、唾液量が少ない人や送り込み能力が低い人には向きません。あんかけにする等して飲み込みやすく調整しましょう。

食事形態別の作り方

食形態ごとの作り方や注意点を解説します。

※なおピューレ食、ペースト食、ミキサー食はほぼ同じ工程ですが、水分量や粘度に差があります。

ゼリー食の作り方

ジュースや重湯をゼリー状することもありますが、ここでは麦茶ゼリーの作り方を紹介します。

【作り方】

①麦茶1lを沸かす

②ゼラチン15gを加え、50~60℃で加熱し溶かす

③容器に小分けして冷やす

【ポイント】

ゼラチンを加えたら50~60℃を保ちしっかり溶かしましょう。熱過ぎるとゼラチンを構成するたんぱく質が変質し、固まらなくなります。

ピューレ食・ペースト食・ミキサー食の作り方

【ピューレ食の作り方】

①調理した食材と水分を一品ずつミキサーにかける

②必要に応じてとろみ剤を加える

※ミキサー食→ポタージュ状に調整

※ペースト食→ケチャップ状に調整

【ポイント】

- ピューレは水分量が多いため、個々の嚥下状態に注意し粘度を調節する

- 元のメニューと同じような彩りで盛り付ける

- なめらかでべたつかない状態に仕上げる

- 一品ずつミキサーにかけ、見た目からの食欲減退を防止する

- メニューをしっかり伝え、「これから何を食べるのか」が分かるよう配慮する

ソフト食の作り方

【作り方】

①通常の食事を作る

②具材ごとにミキサーにかけ細かくする

③ゼラチンや寒天を混ぜ、加熱する

④固まり始めたら容器に移し替え冷やす

⑤具材を成形し盛り付ける

【ポイント】

- 野菜の皮は口の中に残ったり歯に挟まったりするため綺麗に剥く

- 繊維と直角に切り、軟らかい食感にする

- 肉や魚は軟らかく食べやすい脂質の高いものを選ぶ

きざみ食の作り方

【作り方】

①具材を5㎜~1㎝の長さにきざむ

②水分が少ないものや硬いものは卵とじにする、煮込む

【ポイント】

- 誤嚥防止のため、とろみをつけた状態で食塊を作りやすくする

- 野菜や肉は繊維を断ち切る

- 納豆はひきわりで卵を入れると良い

嚥下がしにくい食材の例

嚥下機能が低下した人は、食材の形状や軟らかさに注意し食事を提供しなければなりません。

以下に飲み込みにくい食材の形状と食品を挙げましたので参考にしてください。

食べにくい食材の形状

- 硬いもの

- 口の中でまとまりにくいもの

- ペラペラして粘着性を持ち、喉にはりつきやすいもの

- 水分が少なくパサパサしているもの

- 粘度のないサラサラの水分

食べにくい食品の例

- 肉、ナッツ類、大豆

- とうもろこし、いか、たこ、こんにゃく、ごぼう、たけのこ、れんこん

- 餅、団子、海苔、わかめ、葉野菜、ウエハース

- パン、スポンジケーキ、完熟のゆで卵

- お茶、白湯、とろみをつけていないみそ汁、ジュース

食材別の調理ポイント

嚥下機能が低下している人には、軟らかくまとまりのある形状での食事を提供しましょう。

ここでは食材別に調理のポイントを説明し、提供しやすい料理を挙げていきます。

| 食材 | 調理ポイント | 料理例 |

| 肉類 |

|

|

| 魚介類 |

|

|

| 卵 |

|

|

| 大豆製品 |

|

|

| 野菜 |

|

|

| 果物 |

|

|

| 乳製品 |

|

|

| 穀物 |

|

|

嚥下食をおいしく食べてもらえる調理のコツ

嚥下食は食材を混ぜてミキサーにかけるものが多いため、見た目で『おいしそう』と感じにくいものです。

そのため、食事を出された時に感じる香りと舌で感じる温度を調整し、おいしさを感じてもらうような工夫が必要です。

香りづけをする

人間が『おいしそう』と感じる感覚は、嗅覚が6割を占めると言われています。

シーズニングを使って香りづけをすると、嗅覚が刺激され食欲の増進に繋がるのでおすすめです。

ミキサー食やペースト食は食材の原型がなくなるため、見た目で食事を楽しみづらい傾向にあります。さらに複数の食材を混ぜ合わせるため、味が分かりづらくなるのです。

食べる楽しみを感じてもらうために、香りの効果をうまく利用しましょう。

献立に合った温度で提供する

温かいものは温かく、冷たいものは冷たくして提供しましょう。

食事の温度は体温との差が20℃以上あると美味しく感じられます。火傷のリスクを想定するため、冷ましたものを食べてもらう場合がありますが、本来温かいものを冷めた状態で食べるとおいしさは半減します。

温かいものは温かい状態で、冷たいものは冷たい状態で提供し、おいしさを最大限に感じてもらいましょう。

好みの食材を使う

好みの食材を使用することはシンプルですが、食欲をそそる大切なポイントです。

嚥下機能が低下すると、ただでさえ好まない形態の食事を摂ることになります。ですが、使用する食材を好みのものにすれば、食欲増進が期待できます。

その方の嗜好をアセスメントし、食事を楽しんでもらえるよう工夫しましょう。

さいごに

訪問介護の調理マニュアルは以上となります。

本マニュアルは、訪問介護の調理について基礎から網羅的に解説したものになっていますので、ぜひ繰り返し読み、日々の業務にご活用ください。

また当サイトではホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。

この機会に合わせてチェックしておきましょう。

※ホームヘルパー向けはこちら

※サービス提供責任者向けはこちら