ヘルパーになって初めて利用者さんのお宅に訪問することになった。

気をつけておいた方がいい訪問マナーがあれば教えてほしい。

ヘルパー会議室では、こんな悩みを解決すべく訪問介護の「接遇マニュアル」を作成しました。

接遇は、施設介護と異なり利用者の生活に入っていく訪問介護において必須スキルです。ヘルパー一人ひとりの接遇の良し悪しが事業所全体の評価にも直結するため、必ず身につけておかなければなりません。

そこで本マニュアルでは、介護現場における接遇の目的や重要性、ヘルパーが身につけておくべき接遇マナーの基本をわかりやすく解説しています。

すぐに介護現場で実践できるよう作成しましたので、初心者ヘルパーの方々は本マニュアルを読んでから訪問に臨みましょう。

本マニュアルは、介護サービス情報公表で求められている接遇マニュアルや研修資料としても活用できます。ヘルパーだけでなくサービス提供責任者や管理者の方々もぜひ参考にしてください。

研修テーマ集:【研修資料つき】訪問介護のヘルパ-勉強会テーマ38案

訪問介護の接遇とは?

接遇とは、相手を思いやり、おもてなしの心をもって応対することを指します。

単に顧客に対応して必要最低限のサービスを提供する「接客」とは異なる意味を持ち、相手に不快感を与えない表情や言葉遣い、立ち居振る舞いなどの接遇マナーを身につけておくことが必要です。

ヘルパーには、淡々と事務的な対応するのではなく、利用者の状況や気持ちを汲みとる真摯な姿勢を求められます。しかし、念頭に置いておいてほしいのは、接遇マナーは一朝一夕で身につくものではないということです。

形だけ取り繕っても、こちらの誠意は決して相手に伝わりません。

接遇マナーを身につけるためには、常日頃から意識し、相手や場所を問わず実践することが大切です。それにより、必要な場面で自然とできるようになります。

ぜひ、これから本記事で紹介する接遇マナーを身につけ実践で活かしましょう。

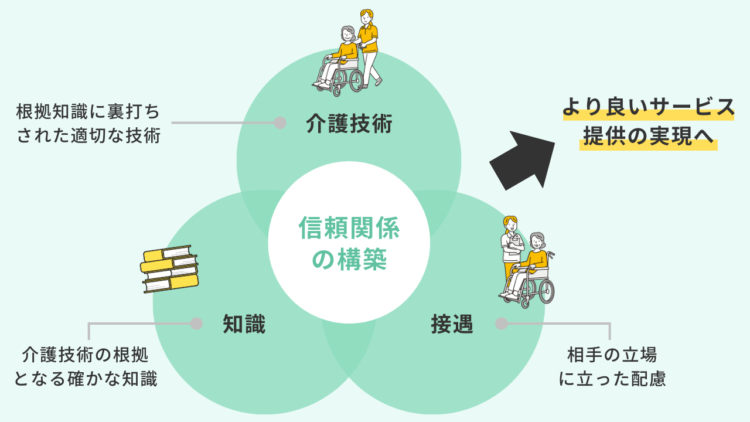

接遇マナーは利用者との信頼関係構築の土台

なぜヘルパーに接遇マナーが必要なのか?というと、それは利用者や家族との信頼関係を築くための土台となるのが、接遇マナーだからです。信頼関係を構築することにより、利用者にとってより良いサービスの提供につながります。

しかし、実際の介護現場では、例えば「オムツ交換が上手でも、接遇マナーができていなかったために利用者や家族からの評判が悪い」ということがしばしばあります。

もちろん、優れた介護技術を有していることは大切ですが、それだけで相手からの信頼を得ることはできません。接遇マナーとは、こちらの誠意を表現したものであり、その誠意が相手に伝わらなければ一向に信頼は得られないのです。

適切な介護技術・知識に加え、利用者に対して目を配り・気を配り・心を配る、接遇マナーを身につけることで初めて一人前のヘルパーと言えます。

ここで忘れずにいたいのは、訪問介護は対人援助業務だということ。

利用者ごとに年齢や性別、性格、価値観が異なり、何を心地よく感じて何を不快に感じるのかは人それぞれです。そのため、教科書通りの接遇マナーでは十分と言えません。ヘルパーの方々は、まず目の前にいる利用者を理解し、個々に合わせた柔軟な応対を心がけておきましょう。

訪問介護の接遇マナー9つの基本

訪問介護サービスを提供するにあたって、ヘルパーが身につけておくべき接遇マナーを9つ紹介します。

この9つには、一般的な接遇マナーに加えて訪問介護ならではのマナーを盛り込んでしますので、ぜひ初心者ヘルパーの方々は参考にしてください。

\ 接遇マナー9の基本 /

- あいさつ

- 身だしなみ

- 表情・態度

- 言葉づかい

- 訪問予定時間の厳守

- 節度を持った行動

- 声かけの徹底

- 過剰サービスは控える

- 金銭の取り扱い

接遇マナー①:あいさつ

あいさつはコミュニケーションの入口です。一般的に「大きな声で明るくはっきり」があいさつの基本となります。まずは、ヘルパー自ら積極的にあいさつしましょう。

- 目線を合わせる

介護現場では、ベッドに寝ている方や車椅子に座る方が多くいますのでヘルパーの目線が利用者よりも高い位置になります。そのため、必ず目線を合わせてあいさつしてください。相手を見下ろしてのあいさつは威圧感を与えるばかりか不愉快な感情を抱かせてしまいます。しゃがんだり腰を屈めたりしながら、同じ目線に合わせましょう - 聞き取りやすい声量やスピードを心がける

大きな声でのあいさつは気持ち良いものですが、人によっては不快に感じたり威圧的に感じたりする人がいます。補聴器を装着されている方には、響いて聞こえることもあるため注意が必要です。また、元気があっても早口で話すと聞こえにくい場合があります。特に高齢の利用者に対しては、『ゆっくり・はっきり』を意識しましょう。

接遇マナー②:身だしなみ

身だしなみに、仕事に対する姿勢や気持ちが現れます。清潔感はもちろんのこと、身体介護を実施することもあるため、機能面や利用者の安全面にも配慮した身だしなみを心がけましょう。

服装や髪、メイク、においなどに注意を払い、利用者に不快感を与えないよう配慮します。また、利用者に怪我を負わせる危険のあるもの、例えばペンやアクセサリーなどの扱いには十分注意してください。

以下のポイントを身だしなみを整える際の参考にしてください。

| 髪型 |

|

|---|---|

| 顔 |

|

| 服装 |

|

| 足元 |

|

| におい |

|

| アクセサリー |

|

| 爪 |

|

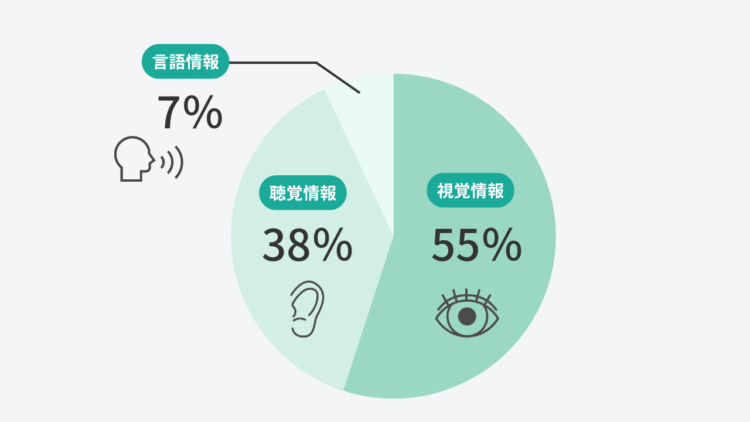

心理学者のアルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」によると、第一印象を決定づける要素は3つあり、視覚情報が55%、聴覚情報が38%、言語情報が7%を占めるとされています。

- 視覚情報…見た目や態度、表情、しぐさ、ジェスチャー、目線など

- 聴覚情報…話す声の大きさやトーン、テンポ、口調など

- 言語情報…言葉や話の内容など

つまり、「何を話したか」ではなく、身だしなみや表情・態度といった非言語コミュニケーションにより第一印象は決まるのです。一度定着した印象を払拭するには、かなりの時間と労力を必要とします。とにかく初対面では、視覚情報と聴覚情報に重点をおき対応にあたりましょう。

接遇マナー③:表情・態度

利用者や家族は、ヘルパーの普段の表情や態度をよく見ています。

自分に向けられたものではなくとも、ヘルパーが険しい表情をしていると不信感を抱きますし、忙しそうにバタバタしていると話しかけたくても躊躇してしまいます。

良好な関係を築くためには、自然な笑顔と優しく余裕のある対応が必要です。忙しい介護現場ですが、いつも明るい笑顔でいるように心がけましょう。

- 表情

眉間の力を抜き、口角を上げたにこやかな表情を意識する。ただし、辛い話は神妙な顔で、楽しい話は笑顔でなど表情を使い分けることも大切。 - 立ち方

背筋を伸ばし、肩が前に巻かないように胸を張り、まっすぐ立つ。 - 歩き方

ダラダラとせず、適度な歩幅で静かに歩く。忙しいからといって早足にならない。 - 座り方

正面を向いて、膝の上に手を乗せる。背もたれに寄りかかる、膝を組むなどは控える。 - 物の扱い方

机などに物を置いたり、利用者へ受け渡したりする時は丁寧に行う。 - 話の聴き方

相手に自分の前面を向け、「私はあなたのお話を聴きます」と体全体で表す。適度な頷きや相槌も効果的。

接遇マナー④:言葉づかい

接遇において、丁寧な言葉づかいは絶対条件です。

赤ちゃん言葉で話すなど、利用者の自尊心を傷つけるような言葉づかいをしてはいけません。

正しい敬語を使い、相手の耳にすっと届きやすい言葉で話しましょう。ただし、あまりにも堅苦しい言葉や言い回しは、利用者に心の距離を感じさせ、気軽に話せる関係性を築きにくくなる場合があります。

親しみを込めつつも、相手を尊重した柔らかな言葉づかいが大切です。

- 敬語を適切に使う

敬語には尊敬語・謙譲語・丁寧語の3つがあります。これらを適切に用い、馴れ馴れしくなり過ぎないように心がけましょう。

| 一般表現 | 尊敬語 | 謙譲語 | 丁寧語 |

| 行く | いらっしゃる | 伺う・参る | 行きます |

| 言う | おっしゃる | 申し上げる・申す | 言います |

| 見る | ご覧になる | 拝見する | 見ます |

| する | なさる | いたす | します |

| もらう | お受けになる | 頂戴する・いただく | もらいます |

| 死ぬ | お亡くなりになる | 亡くなる | 死にます |

| 聞く | お聞きになる | 伺う・承る | 聞きます |

| 来る | いらっしゃる | 参る | 来ます |

| 知る | ご存じ | 存じる | 知ります |

| 食べる | 召し上がる | いただく | 食べます |

| 読む | お読みになる | 拝読する | 読みます |

| 伝える | お伝えになる | 申し伝える | 伝えます |

| 確認する | 確認なさる・改める | 確認いたします | 確認します |

- 否定口調を避け、肯定口調で話す

語尾が否定形で終わると、制限を受けた気になり叱られた印象を与えます。その結果、利用者を萎縮させ、ヘルパーへの不信に繋がりますので、なるべく肯定的な言い回しを意識しましょう。

×「早くしないと時間がありませんよ」

〇「丁寧にしてくださっていますね。ありがとうございます」

- 指示・命令口調を避け、依頼口調を使う

誰でも上から命令されると気分を害します。特に介護現場では関わる利用者は、ヘルパーより年長であるケースがほとんどです。敬意の気持ちを忘れず、依頼口調で声かけを行いましょう。

×「片付けるから触らないで!」

〇「それは私が片付けますね。そこに置いたままにしていただけますか?」

- クッション言葉を使う

クッション言葉は、ストレートに伝えると相手に不快感や怒りを与える恐れがあることを、やわらかく伝えるための枕詞です。いくら丁寧な言葉であっても、そのまま伝えると事務的で冷たい印象を与える場合があります。クッション言葉を適度に用い、柔らかな表現に言い換えましょう。

例)

- 「恐れ入りますが」

- 「大変恐縮ですが」

- 「お差し支えなければ」

- 「失礼とは存じますが」

- 「ご面倒をおかけいたしますが」

- 「お手数をおかけしますが」

- 「もしよろしければ」

- 「出過ぎたことを申しますが」

- 「誠に申し上げにくいことではございますが」

- 「お役に立てず、大変心苦しいのですが」

- 「せっかくですが」

- 「あいにくですが」

- 「失礼とは存じますが」

- 「残念ながら」

- 専門用語を使わない

利用者や家族からすれば専門用語で話されても意味が分かりません。誰もが分かる平易な言葉に置き換えて話しましょう。

例)

- 清拭⇒体を拭く

- 褥瘡⇒床ずれ

- 整容⇒身だしなみを整える

- 既往歴⇒以前かかった病気

- 側臥位⇒横を向く

- 仰臥位⇒仰向けになる

- 曖昧な表現は避け具体的に話す

「後で聞きますね」「もう少ししたら伺います」など、漠然とした伝え方は避けましょう。時刻や場所を可能な限り正確に伝え、不安を感じさせないようにします。

×「もうすぐお昼ご飯です」

〇「12時になったらお昼ご飯を食べましょうね」

- 一気に話さず1つずつ伝える

複数の事柄をまとめて話すと、混乱させてしまう場合があります。1つずつ区切って伝えるように意識しましょう。

×「靴を履いたら車椅子に乗ってください。」

〇「靴を履きましょうか(履けるのを待つ)。はい、では車椅子に移りましょう」

言葉づかいについて良く議論にあがるのが利用者への“タメ口”の是非です。

みなさんの中にも

- 「タメ口の方が親しみがあるし、受け入れられやすいから」

- 「タメ口の方が言葉が伝わりやすいから」

と、ついタメ口を使ってしまったり、あるいは他のヘルパーがタメ口で話しているのを見た経験が一度はあるのではないでしょうか。とくに認知症の利用者へタメ口を使ってしまうケースが多く、正直なところ私もあります。

しかし、ヘルパー会議室ではタメ口の使用は基本的に避けるべきだと考えています。

なぜならタメ口を使う背景には、その利用者を見下す意識が隠れているからです。

言い換えるならば、保育士が子どもたちにタメ口で話すのと同じように、認知症などにより機能が低下している利用者を子ども扱いしていることに他なりません。

ただ注意してほしいは、この「見下す」「下に見る」といった感情は、無意識下で生じるということ。ですから、誰もがそうなる可能性があると自覚し、知らず知らずのうちに上から目線の態度や言葉づかいになっていないかを定期的に振り返ることが大切です。

※タメ口の是非については、以下、介護学部マニア学科さんのYouTubeが非常に参考になるかと思います。私が知るかぎり一番しっくりくる解説をされていますのでぜひ視聴してみてください。

接遇マナー⑤:訪問予定時間の厳守

時間厳守は、社会人として当然に守るべきマナーです。

また、遅刻は利用者の重大な事故につながる可能性もありますので、必ず訪問予定時間は守らなければなりません。例えば、ヘルパーが20分遅刻したことにより、その20分の間に下肢筋力が低下した利用者が単独でトイレに行き転倒、骨折するなどの恐れがあります。

ただし、訪問の予定時間より早すぎるのもいけません。目安としては5分前訪問がベストです。

渋滞などの交通の事情や自転車の故障、前の訪問先が時間超過したなど、遅刻する可能性がある場合は、できる限り早く事業所へ連絡しましょう。事業所から次の訪問先へ連絡を入れて、事情を説明してもらいます。

接遇マナー⑥:節度ある行動

訪問介護はあくまでサービス業。利用者は「お客様」です。

そしてヘルパーは、利用者の自宅に上がらせてもらう立場にあることを忘れてはいけません。

- サービス中にトイレを借りる場合は許可をとる

- 使った物品は元に戻す

- 自分の話ばかりせず利用者の話しを傾聴する

- ヘルパーのプライベートを仕事に持ち込まない

- ヘルパーの考えを押し付けない

- デリカシーのない無神経な発言をしない

- 守秘義務を守り、プライバシーに配慮する

- 物をあげたり、もらったりしない

などサービス業として節度ある行動を心がけましょう。

『ヘルパーの考えを押し付ける』行為は、特によくある利用者から嫌われるヘルパーの特徴です。

- 「こっちの方が絶対良いから」と、利用者から頼まれた商品と違う商品を勝手に購入する

- 「こっちの方が早いから」と、利用者がこだわっている掃除の仕方と異なる方法で掃除をする

こうした自分本位の介護を提供するヘルパーを利用者は信頼してくれません。

訪問介護は、適正なサービスの範囲内で、利用者がこれまでの生活で培ってきた価値観やこだわりをできる限り尊重しながら進めます。良かれと思ってもヘルパーの考えを押し付けるのではなく、「このような方法もありますよ」と提案する程度に留めましょう。

接遇マナー⑦:声かけの徹底

介護現場では、利用者への声かけに始まり、声かけで終わることが基本原則です。

身体介護や生活援助、いかなる場面においても「これから体をきれいに拭きますね」「これから部屋の掃除をしますね」などと必ず声かけを行いましょう。

声かけの重要性は、自分に置き換えて考えるとよく分かります。

例えば、あなたが誰かに突然体を触られたり、あなたの部屋に誰かが無言で訪れ、突然掃除を始められたりしたと想像してみてください。きっと怖いと感じるでしょうし、不快感を覚えるはずです。

そこで、何かをする前に声かけを行うことで、相手は何をされるのかを理解でき、安心してヘルパーを受け入れられるわけですね。

ただし、声かけは、単に利用者へ声をかければ良いわけではありません。利用者の心身の状態に合わせて、相手に伝わるよう声をかけることが重要です。

接遇マナー④「言葉づかい」を参考に、利用者個々に合わせた声かけを徹底しましょう。

接遇マナー⑧:過剰サービスは控える

介護保険法に基づく訪問介護の基本理念は、自立支援。

単に利用者の要望に応えるだけの支援は、利用者のできることを奪い、主体性を損なわせる要因となります。

利用者の有する能力に応じ、「できることは自ら行ってもらう」あるいは「ヘルパーと一緒に行い、できることを増やす」よう促していくのがヘルパーに求められる専門性です。

また「今回だけですよ」といった特別待遇は、いつの日かそれが当たり前になります。ヘルパーは家政婦ではないと自覚し、専門職として適度な距離感を保つよう意識しましょう。

多くの場合、訪問介護は1人の利用者に対して、複数のヘルパーがチームとなってサービスを提供します。そんな中、あるヘルパーが過剰なサービスを提供すると、利用者から「ヘルパーAさんは気が利くけど、BさんとCさんは融通が利かない」と言われてしまうことがあります。

正しい仕事をしたのはヘルパーB・Cですが、利用者から評価されるのはヘルパーA。当然ながらヘルパーB・Cから不満の声があがるでしょう。

このように、複数のうち1人でも過剰サービスを提供するヘルパーがいると、サービスの整合性が取れなくなり、ヘルパー間の衝突を生んでしまうのです。

接遇マナー⑨:金銭の取り扱い

訪問介護では、利用者の金銭を一時的に預かることがあります。

例えば、買い物代行など金銭を取り扱う際には、

- いくら預かったのか

- いくら使用したのか

- お釣りはいくらか

をレシートとともに利用者と確認するなど十分な配慮が必要です。

また利用者の中には「お金を貸してほしい」「一時的に立て替えてほしい」などと訴えてくる方もいます。こうした金銭の貸し借りは、後々のトラブルを誘引しますので丁重に断るようにしてください。

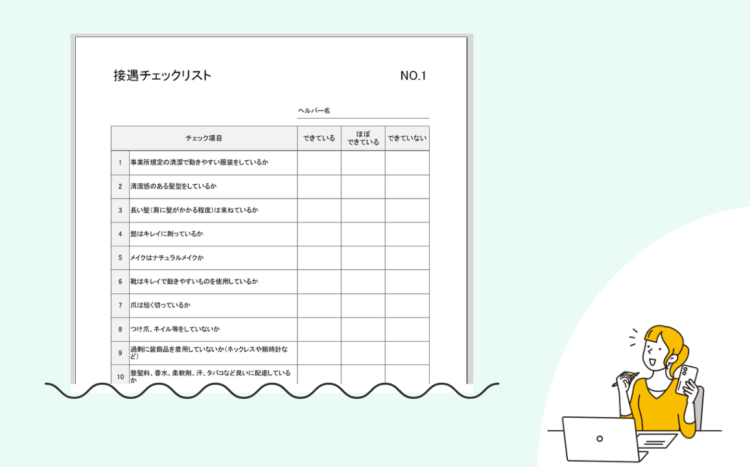

接遇チェックリストを活用しよう

繰り返しになりますが、接遇マナーは、一朝一夕で身につくものではありません。

また一度定着したとしても、時間と共におざなりになってしまいがち。そこで、活用してほしいのがヘルパー会議室が作成した接遇マナーチェックリストです。

本ツールは、これまで解説してきた接遇マナーを網羅したチェックリストです。

ヘルパーは自らの接遇について振り返り、サービス提供責任者や管理者が評価・フィードバックする、この振り返りと評価を定期的に行うことが重要です。

下記から無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

さいごに

今回は、訪問介護の接遇マニュアルを紹介しました。本マニュアルでは、訪問介護サービスの提供にあたって必要な接遇について網羅的に解説していますので、繰り返し読んで学んでくださいね。

新人ヘルパーの方々は、まだ介護技術が乏しいかと思いますが、下手でもぎこちなくても良いので、まずは本マニュアルで紹介した接遇マナーを徹底しましょう。

またヘルパー会議室では、初心者ヘルパー・サービス提供責任者向けに業務マニュアルを無料公開しています。

この機会にあわせてチェックしてみてください。