ヘルパーへの指導育成は、省令により定められている訪問介護事業所の責務です。

この業務は主にサービス提供責任者(以下サ責)が担い、同行訪問や研修などさまざまな方法で実施します。

ヘルパーが一人前の専門職になれるかどうかは、サ責の指導育成能力にかかっているといっても過言ではありません。

とはいえ、いざ実践するとなると

- 指導育成って具体的になにをすれば良いの?

- 同行訪問の進め方が分からない…

- “年上のヘルパー”や“やりすぎヘルパー”への指導方法で悩んでいる…

このような疑問や悩みを抱えているサ責は多いのではないでしょうか?

今回は、そんな方に向けてヘルパーへの『指導・育成』の具体的な実践方法をわかりやすく解説します。

本記事の後半ではサ責が悩みがちなシーン別の指導方法も紹介していますので、こちらもぜひ参考にしてくださいね。

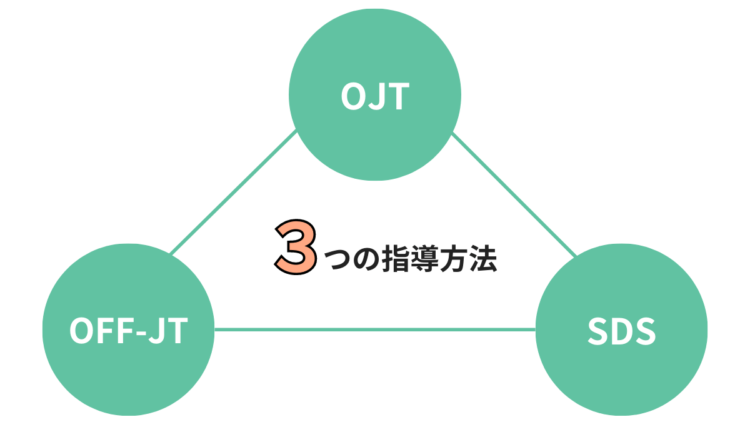

ヘルパーへの指導育成の方法は3つに分けられる

訪問介護におけるヘルパーへの指導育成は、「OJT」「OFF-JT」「SDS」の3つの方法で行います。

| OJT

(On-The-Job Training) |

実際の介護現場をとおして運用される実践的な指導育成の方法。

例えばサ責による同行訪問など。 ※同行訪問とは、サ責が担当ヘルパーの訪問に同行しサービス内容・手順を教え、1人で適切な支援ができるかどうかを確認すること。 |

|---|---|

| OFF-JT

(Off-The-Job Training) |

介護現場から離れて運用される指導育成の方法。

例えば事業所内での全体研修や、外部研修会など。 |

| SDS

(Self Development System) |

自己啓発援助制度のこと。自主的な自己啓発活動を事業所側が認め、経済的、時間的な援助や場所の提供を行う。

例えばヘルパーへ専門書を貸し出す、介護関連イベントを周知する、資格取得援助制度を設けるなど。 |

これら3つの方法は補完関係にあり、並行して実施することで相乗効果を発揮します。

- OFF-JTやSDSで得た知識・技術を ⇒ OJTにより実際の介護現場で使えるものへ応用する

- OJTで得た実践的な知識・技術を ⇒ OFF-JTやSDSにより根拠づけて理解を深める

このように、それぞれを“単一的”にとらえるのではなく、“線でつながる”ように組み合わせることで、効果的にヘルパーへの指導育成を図れるというわけですね。

「OJT」「OFF-JT」「SDS」は、1つでも欠けると十分な成果を得られません。この3つはセットと考えて運用していきましょう。

訪問介護におけるOJTは“同行訪問”をベースに進める

訪問介護におけるOJTは、同行訪問をベースに進めます。

ヘルパーは、利用者がその人らしく自立した日常生活を送れるように支援する専門職です。

その人らしさとは百人百様なもの。その利用者に適した、個別的かつ臨機応変なサービスを提供するための能力は現場での実践、つまり、同行訪問からでしか学べません。

したがって同行訪問はヘルパーが適切なサービスを提供する上で、もっとも重要なタスクと言えるでしょう。

同行訪問のタイミング

同行訪問は、主に新たなヘルパーを導入する際に実施します。

ヘルパーが1人で適切な支援ができるかどうかを見極め、OKであれば一人立ちさせます。

想定されるタイミングとしては下記のとおりです。

- 新規に契約した利用者のサービス開始時

- 既存利用者のサービス曜日、時間、回数の変更時

- 苦情などの事情による既存ヘルパーの交代時

くれぐれも同行訪問を行わず、いきなりヘルパー単独で訪問させることがないよう注意してください。

クレームや事故など重大なリスクの発生したり、さらにはヘルパーのモチベーションが下がることで、離職につながる可能性もあります。

またヘルパーを一人立ちさせた後も、定期的な同行訪問によるフォローが必要です。

例えば

- 利用者の心身に大きな変化があった

- サービス内容に変更があった

- ヘルパーがサービスについて悩みや不安を感じている

- ヘルパーがサービス提供をうまく行えていない

などの場合に再度、同行訪問を行いましょう。

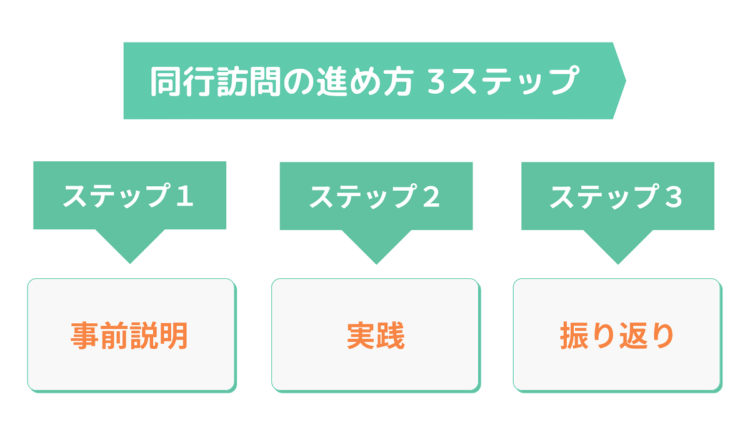

同行訪問の進め方

同行訪問は、「事前説明」「実践」「振り返り」の3ステップでヘルパーへの指導育成を図ります。

ステップ1「事前説明」

まず同行訪問を実施する前に、ケアプラン、アセスメント、訪問介護計画書、指示書(手順書)の4つの書類をもとにヘルパーへ事前説明を行ってください。

できれば直接ヘルパーに各書類を見せながらの説明が望ましいです。前もってヘルパーの疑問や不明点を解消しておくことで不安なくサービス提供に臨めます。

もし直接面談が難しければ電話などの手段で説明し、伝えきれない部分は同行訪問時に確認しましょう。

ヘルパーへの具体的な説明項目は下記のとおりです。

- 利用者名

- 住所

- 年齢

- 生活環境(住環境、家族構成などを含む)

- 既往歴

- 心身の状態(身体機能や精神状態など)

- 他サービスの利用状況(他職種との連携状況)

- 利用者が抱えている現状の課題

- 利用者・家族からの訪問介護への要望

- サービス目標と内容

- サービスの具体的な手順(利用者・家族との関わり方の留意点を含む)

また上記の中でサービス目標・内容・手順を説明する際には、

- なぜ、このようなサービス目標になったのか?

- なぜ、このようなサービス内容が必要なのか?

- なぜ、そのサービスをその手順で行うのか?

といったサービスの“根拠”をヘルパーに伝える必要があります。

なぜならサービスの根拠を理解したヘルパーは“目的意識”を持つようになるからです。

要は「何のために」サービスを提供するのかを自覚するということ。

言われた仕事をなんとなく“こなす”のではなく、自発的に仕事に取り組むことでヘルパーのモチベーションアップや、質の高いサービスの提供につながります。

【利用者像】

- 利用者Aは、骨折後、臥床的な生活になっている。歩行能力は有しているものの、動くのが億劫であることから、訪問介護に生活面全般の支援を希望している。

【サービス目標】

- できる範囲の家事を、自身で行える。

【サービス内容】

- ヘルパーと一緒に掃除、調理を行う。

【サービス手順】

- 掃除は身の回りの片づけを一緒に行う。必要な物、不要な物を本人に選んでもらい不要なものを処分する。

- 調理は本人と一緒に献立を考える。その後、台所まで移動。ヘルパーが食材を切り、本人に味付けと味見をしてもらう。

下記、サービスの根拠をヘルパーへ伝え

目的意識を持たせる

⇓ ⇓ ⇓

【なぜこのような目標になったのか?】

- 残存機能の維持・向上を図り、その人らしく自立した生活を送ってもらうため。

【なぜこのようなサービス内容が必要なのか?】

- ヘルパーと一緒に掃除・調理を行うことで生活意欲を高め、家事能力の回復につながるため。

【なぜそのサービスをその手順で行うのか?】

- 利用者Aは骨折以降、動くことを億劫に感じている。そのため心身の状態に配慮したスモールスタートが必要。したがって、まず身の回りの片付けや味付けなど小さなことから始め、それを積み重ねていく手順を策定した。

ステップ2「実践」

事前説明を終えたら、対象となる利用者宅へ、サ責とヘルパーで同行訪問を実施します。

利用者へアポイントをとる

同行訪問を実施するにあたって、あらかじめ2人で訪問することを利用者へ了承を得ておきましょう。

アポイントなく突然2人で訪問すると不信に思う利用者は多いです。信頼関係を損ねる原因になるため注意してください。

1回目の同行訪問はサ責が“やってみせる”

1回目の同行訪問では、サ責が入室~退室までのサービス提供の手本を見せ、ヘルパーには注意点などをメモさせます。

初回はヘルパーに仕事の全体像をイメージをしてもらうことがポイントです。

2回目以降の同行訪問でヘルパーに“させてみる”

2回目以降の同行訪問では、実際にヘルパーにサービス提供をさせてみます。

ひと通りのサービス提供をさせるのか、あるいは段階的にさせるのかは、ヘルパーの経験値や力量を考慮して決めましょう。

なお、この際は下記2点に留意してください。

留意点①「利用者の前で注意しない」

訪問介護は他人の家に入って仕事をするため“気遣い”がとても大切です。

サ責からすると、その場で注意したくなることもあるかと思います。しかし、グッとこらえて、利用者宅での注意は最小限にとどめるよう配慮してください。後術する同行訪問後の振り返りの場面で行いましょう。

留意点②「あえて手助けしない」

今後ヘルパーは1人で利用者宅へ訪問し、サービスを提供することになります。

そのため最終段階の同行訪問では、あえて手助けせず、1人でできるかどうかを確認しましょう。

ただし、あくまでも利用者に迷惑をかけない範囲であることが前提です。利用者に不利益があるなら手助けし、再度同行訪問を実施するなどで対応してください。

経験の浅いヘルパーには複数回の同行訪問が必要

経験の浅いヘルパーとの同行訪問は、できるかぎり複数回にわたって行います。

経験値、力量のあるベテランヘルパーならば、一度の同行訪問でも適切なサービスを提供できるかもしれません。

しかし経験の浅いヘルパーとなると話は別です。

十分な回数を確保しなければ、適切なサービス提供はできません。また中途半端に一人立ちさせることで、不適切な自己流のケアが身についてしまう恐れもあります。

サ責が同行できない場合は、他のベテランヘルパーのサービスに同行させるなどの方法も取り入れると良いでしょう。

ステップ3「振り返り」

同行訪問後、できれば当日中、おそくとも数日以内にヘルパーとサ責で「振り返り」を実施してください。

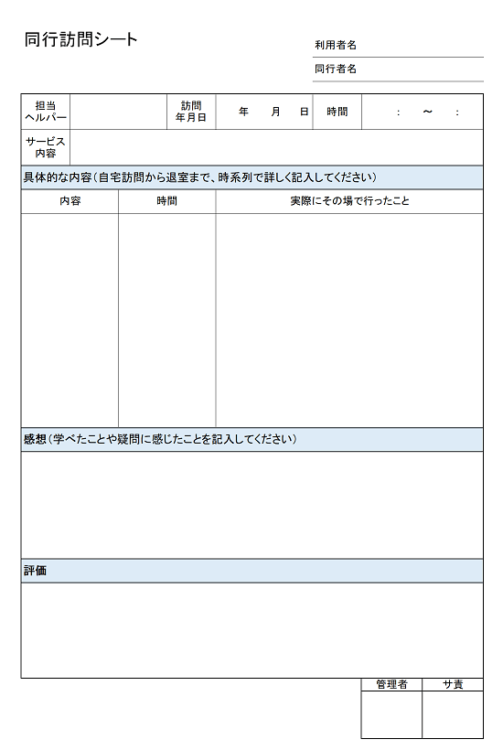

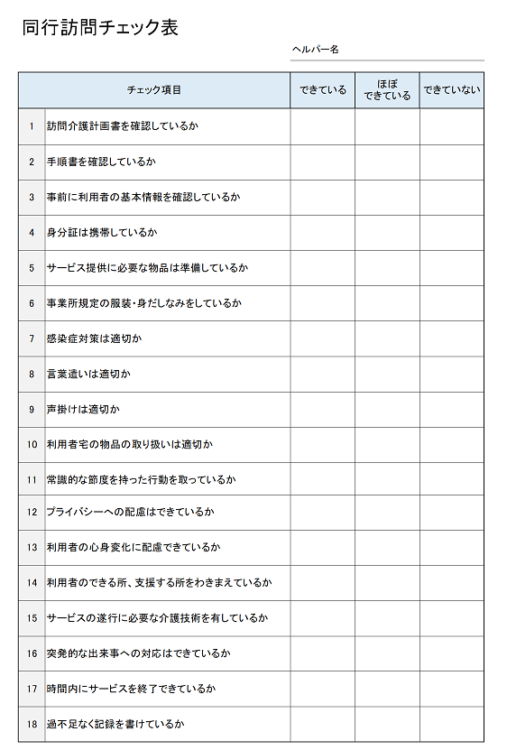

同行訪問シートやチェック表をもとに、ヘルパーは自らのサービスを振り返り、サ責はそれに対する評価や改善点を示すフィードバックを行います。

上記は、当サイトで作成した同行訪問シートとチェック表になります。

※ひな形を無料提供していますので欲しい方は下記どうぞ。

ヘルパーへのフィードバックは、「褒める」⇒「改善点を指摘する」⇒「褒める」の順番で行う『サンドイッチ型フィードバック』という手法が有効です。

ネガティブな要素をポジティブな要素で“挟む”ことでモチベーション低下を最小限に防げます。

人は指摘ばかりされるとやる気をなくしてしまうものです。

ヘルパーの良かったところもみつけ、きちんと伝えることでモチベーションアップを図りましょう。

【褒める】

- 「今日の○○さんのオムツ交換、手際よくできていて非常に良かったです。」

【改善点の指摘】

- 「一点、指摘するならば体位交換の時、声かけが不十分だったので○○さんが少し驚かれている様子でした。仕事に慣れてくると疎かになりがちな部分ですので、改めて介助時の声かけを意識してくださいね。」

【褒める】

- 「ですが、その他のコミュニケーションの取り方は良くできていました。○○さんも笑顔で楽しそうに話してくれているので今後も継続してもらえたらと思います。」

スキル面だけではなく“メンタル面”のサポートも必要

これまで解説したとおり訪問介護のOJTは、同行訪問を基本にヘルパーへの指導育成を図ります。

しかしサ責の仕事は、単に同行訪問をとおして利用者に適した技術・知識を教えるだけではありません。

スキル面のみならずメンタル面へのサポートも仕事のひとつです。

例えば、日々の業務の中でヘルパーへ“声かけ”や“面談”を行い、悩みや不安をしっかり聴く姿勢をみせましょう。

不安や悩みを解消できるよう適切に対応することで、ヘルパーは安心して仕事を続けれます。

多種多様な利用者への対応は、想像している以上にストレスがかかります。また訪問介護サービスの特性上、ヘルパーは孤独になりやすく、悩みを抱え込んでしまうことも少なくありません。

経験の浅いヘルパーなら尚のこと不安や悩みでいっぱいでしょう。

サ責からすると「その程度のことで悩まなくても…」と感じることでも、ヘルパーからすると、とても大きな問題なのです。そのため、ほんの些細な悩みでも「このサ責になら相談できる」と思われる存在になることが大切です。

訪問介護におけるOFF-JTは“事業所全体での研修”をベースに進める

訪問介護におけるOFF-JTは、事業所内での全体研修をベースに進めます。

指定基準第30条に「指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない」と規定されているとおり、ヘルパーへの研修を定期的に行うことを求められています。

基本的に月1回、年12回を目安に、事業所や近隣の研修施設を借りて全体研修を開催しましょう。

全体研修のテーマ

全体研修のテーマは事業運営上、必須とされている10項目を組み込みます。

- 認知症及び認知症ケアに関する研修

- プライバシーの保護の取り組みに関する研修

- 接遇に関する研修

- 倫理及び法令遵守に関する研修

- 事故発生又は再発防止に関する研修

- 緊急時の対応に関する研修

- 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止に関する研修

- ハラスメント研修(カスタマーハラスメントを含む)

- 人権擁護・虐待防止に関する研修

- 感染症および災害時に係る業務継続計画についての研修(令和6年度から義務化)

これらは関連法および情報公表制度により訪問介護に求められる研修です。

さらに、この10項目にプラスして、ヘルパーが関心を持ちやすいテーマで研修を行うと、満足度や参加率は高くなるでしょう。

例えば

- 身体介護技術

- コミュニケーションの取り方

- 利用者家族の心理について

- フレイルについて

- アンガーマネジメント

- 事例検討

など、現場で“悩んでいること”や“困っていること”に付随したテーマを選定することがポイントです。

とはいえ毎回、自前で研修を行うのはサ責にとって大きな負担にもなります。

そんな時は、外部講師を招いたり、他事業所と共同開催したり、他にも社会福祉協議会など公共機関が開催している外部研修に差し替えたり、といった方法をうまく活用し負担軽減を図りましょう。

全体研修に必要な帳票書類をそろえる

全体研修の実施にあたっては、すべてのヘルパーに対して「研修を実施した」と証明できる帳票書類を揃えておかなければなりません。

下記4つの書類を作成し、事業所にて保管してください。

- 年間研修計画

- 研修記録

- 研修参加表

- 研修報告書

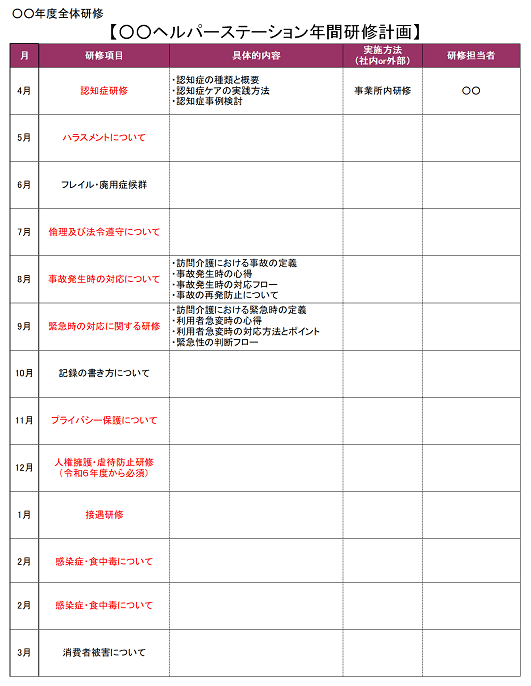

① 年間研修計画

年間研修計画は、年度ごとに策定する1年間の全体研修スケジュールを指します。

先述した研修テーマを組み込み、その研修の具体的な内容や実施場所、担当者を明記し、作成します。

作成ができたら事業所内に掲示し、各ヘルパーへ周知しましょう。

※年間研修計画のひな形を無料提供しています。欲しい方は下記どうぞ。

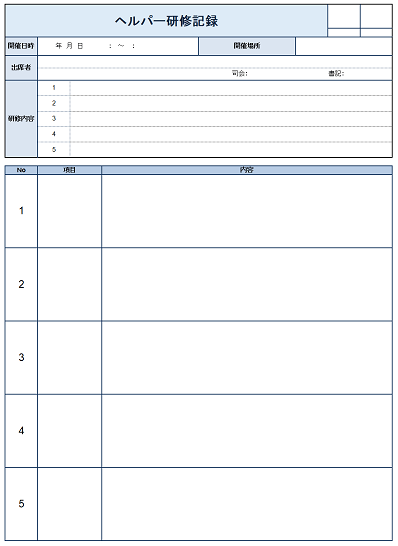

② 研修記録

全体研修を実施するたびに研修記録を作成します。

研修の開催日、参加者、研修内容を記入し、資料がある場合は研修記録と一緒に保管しておきましょう。

※年間研修計画のひな形を無料提供しています。欲しい方は下記どうぞ。

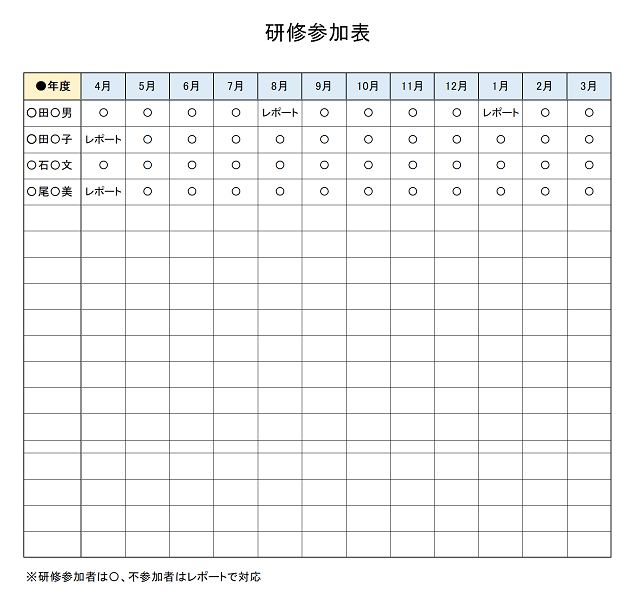

③ 研修参加表

研修参加表は、各月ごとのヘルパーの参加状況を示した書類を指します。

全体研修は常勤・非常勤を問わず、すべてのヘルパーへ実施する必要があるため、不参加者が出たのであれば補講状況(レポート提出など)が分かるように作成してください。

※研修参加表のひな形を無料提供しています。欲しい方は下記どうぞ。

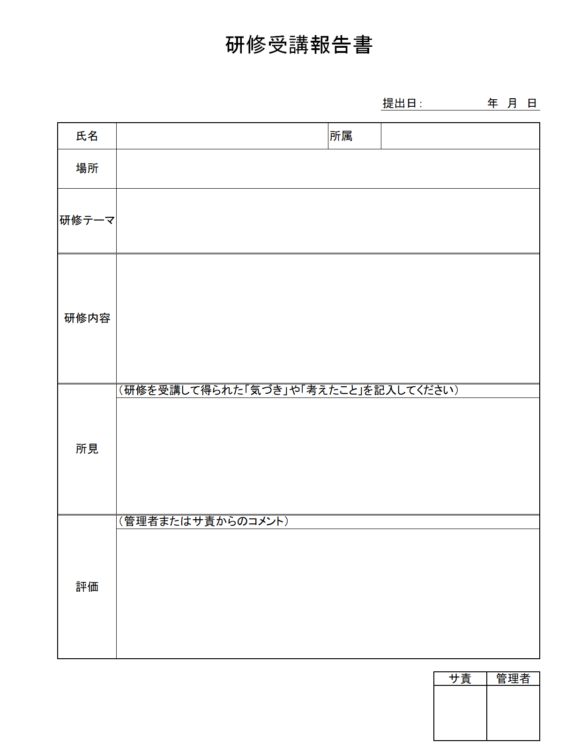

④ 研修報告書

研修報告書は、ヘルパーそれぞれが個別に作成する研修の報告書になります。

受講した研修で得た“気づき”を書くことでヘルパーの学びが深まります。また、サ責が評価コメントを書きフィードバックするとより効果的でしょう。

※研修報告書のひな形を無料提供しています。欲しい方は下記どうぞ。

特定事業所加算を取得している場合は「個別研修」が必要

特定事業所加算を取得している事業所は、全体研修とは別に少なくとも年に1回以上、個別研修を実施する必要があります。

全ヘルパーそれぞれに対して個別研修計画を策定し、基礎的な研修ではなく、質をより高める応用的な研修を行います。

※個別研修については下記で詳しく解説していますのでこちらを参考にしてください。

サ責が悩みがちな4つのシーン別の指導方法

ここからは、より現場にそったサ責が悩みがちなシーン別の指導方法を紹介します。

- 苦情を受けたヘルパーへの指導

- やりすぎヘルパーへの指導

- 報告がないヘルパーへの指導

- 年上ヘルパーへの指導

シーン① 苦情を受けたヘルパーへの指導

苦情を受けたヘルパーへの指導は、当人にとって非常にデリケートな問題となるため、慎重に進める必要があります。

まずは寄せられた苦情が「本当にヘルパーの対応に非があったのか」をきちんと精査することが重要です。

間違っても「ヘルパーが悪い」と決めつけて頭ごなしに注意せず、利用者・ヘルパーの双方から話をしっかり聴きましょう。

単に利用者の思い違いだったり、ヘルパーが適切なサービスを提供していても、利用者からすると不満に感じていたりもします。他にもヘルパーと利用者の相性もあるでしょう。

事実確認をおろそかにしてしまうと、サ責への信頼を失いかねません。

ヘルパーの対応に問題があると判明してから具体的な指導へ進めてください。

人前で指導しない

事実確認の結果、ヘルパーの対応に問題があったのであれば注意・指導します。

なお、この際は人前を避け、相談室などを使用してください。

大勢の前で指導すると、ヘルパーによっては「つるし上げられた」とサ責に怒りや恨みをもつ可能性があります。

そうなると指導は耳に入らず改善も見込めません。他の職員に聞かれないように十分、配慮しましょう。

ヘルパー個人ではなく、行動に対して指導する

注意・指導のポイントはヘルパー個人の性格ではなく、“行動”や“言動”にフォーカスすることです。

つい「協調性をもって」「責任感が足りていない」「だらしない」と注意したくなるかもしれません。しかし、人格を否定するような指導は、不必要にヘルパーを傷つけるだけで逆効果。

まずはヘルパーがなぜ問題となった行動や言動を起こしてしまったのかを検証してください。

そこには

- 時間内にサービスを終わらすことに必死で余裕がなかった

- ケア方法がよくわからないままサービスに入っていた

- 仕事に慣れてきて緊張感がなくなっていた

- 利用者の価値観を受け入れられず不満に思っていた

などヘルパーなりに主張があるはずです。

そして、この主張を真摯に受け止めつつ、

- 問題となった行動や言動によって発生する「不利益」や「悪影響」を、丁寧に説明する

- 必要に応じて、あらためて同行訪問を行い指導する

などで改善を促しましょう。

「注意して辞めてしまったらどうしよう…」と不安になることもあるかと思います。しかし見方を変えてみると苦情はヘルパーを成長させてくれる良い機会とも言えるのではないでしょうか。

決してネガティブな要素だけではありません。恐れずに言うべきことをしっかりヘルパーへ伝えましょう。

指導後に改善されているかを確認する

指導後は、ヘルパーの問題となった行動や言動が、改善されているのかを確認します。

方法としては

- モニタリング時に利用者から様子を聞く

- ヘルパーのサービス時にサ責が訪問して様子を見る

- 面談を設け、ヘルパーから「自身のサービスがどう変化したのか」を聞く

などにより確認してください。

また「改善が難しく、苦情が続いている」、あるいは「ヘルパーから改善の意思が見られない」などの場合は、担当ヘルパーの交代を検討しましょう。

シーン② やりすぎヘルパーへの指導

やりすぎヘルパーとは訪問介護計画にのっていないサービスを、勝手に提供してしまうヘルパーを指します。

本来であればサ責に連絡・相談すべきところを独断で行い、その行為を大きな問題と捉えていないことが特徴です。サ責にしてみれば「頼むから勝手なことしないで…」と悩みのタネになっていることも多いでしょう。

ヘルパーが過剰サービスを提供してしまう理由

やりすぎヘルパーと他のヘルパーとの大きな違いは「感情を優先してしまう」ことにあります。

例えば

- ヘルパーが家で作った総菜を、タッパーに入れて持参する

- 家具の移動や、いつもはしない掃除をする

- 失禁があったからと、いつもはしない入浴介助をする

- 利用者が欲しいと言っていた物を、プライベートで購入し持参する

などの過剰サービスを「かわいそうだから」「大変そうだから」「困っていたから」といった同情心から提供してしまうのが“やりすぎヘルパー”です。

そして、利用者から感謝されることで得た満足感が、「もっと○○してあげたい」と、やりすぎヘルパーをさらにエスカレートさせます。

指導のポイントは、発生するデメリットを理解させること

同情して「やりすぎる」ヘルパーは、“心の優しいヘルパー”と利用者に映っているかもしれません。

しかし専門職の目線に立って考えると、それは単に無責任な行為だと言えます。

なぜなら訪問介護計画にのっていない過剰なサービス提供を行うことで、利用者・ヘルパー双方にさまざまなデメリットが発生するからです。

したがって、やりすぎヘルパーへの指導では、そのデメリットを根拠立てて説明することが重要になります。

下記3つのデメリットを説明し理解を求めましょう。

デメリット① 事故リスクが発生する

訪問介護計画は利用者をアセスメントした上で、安全面に配慮して作成されるものです。

例えば入浴介助であれば、疾患や身体機能、浴室までの導線、浴室の構造などを考慮し、安全に入浴ができるようサービスを構成します。

しかし、これを差し置いて、ヘルパーが独断で計画外の入浴介助を行ったらどうなるでしょうか?

転倒させてしまうかもしれませんし、重篤な疾患があれば状態が悪化するかもしれません。

仮にその場は問題なく終えたとしても、後になって体調が悪化してしまうこともあるでしょう。

このように計画外のサービス提供は事故リスクを高める要因となるのです。

デメリット② 自立支援が成り立たなくなる

自立支援は訪問介護サービスの大きな目的のひとつです。

できることは利用者自身で行い、できないことを代行する、あるいはヘルパーと一緒に行うことで、自立支援を展開します。しかし、過剰なサービス提供は、利用者のできることを奪い、主体性を損なわせる要因となります。

利用者自らが、意欲的に取り組む姿勢を持たなければ自立支援は成り立ちません。

デメリット③ 他のヘルパーから不満の声があがる

訪問介護は多くの場合、1人の利用者に対して、複数のヘルパーがサービスを提供することになります。

月曜日はヘルパーA、火曜日はヘルパーB、水曜日はヘルパーC・・・と、複数のヘルパーが日替わり、週替わりで利用者宅へ訪問するということです。

そんな中、例えばヘルパーAが過剰なサービスを提供したとしましょう。

すると利用者から「ヘルパーAさんは気が利くけど、BさんとCさんは融通が利かない」と言われてしまうことがあります。

正しい仕事をしたのはヘルパーB・Cですが、利用者から評価されるのはヘルパーAです。

当然ながらヘルパーB・Cからは「なぜルールを守っている私が文句を言われて、ルールを破っているAさんが褒められるのか」と不満の声があがるでしょう。

このように、複数のうち1人でも過剰サービスを提供するヘルパーがいると、サービスの整合性が取れなくなり、ヘルパー間の衝突を生んでしまうのです。

改善が難しい場合は、ヘルパーの交代を検討する

先述の3つのデメリットを説明しても改善が難しい場合は、担当ヘルパーの交代を検討してください。

ただし、すぐに後任のヘルパーと交代するのではなく、一定期間はサ責が対応するなどの措置が必要です。

やりすぎヘルパーのサービスは、例えるなら耕した田畑を荒らしているようなもので、荒れた田畑に良い作物は実りません。しばらくはサ責が現場に入り、あらためてサービス全体を正しましょう。

必要性があって過剰サービスを提供したのなら、計画の見直しを

計画外の過剰サービスであっても、そこに明確な必要性があるなら話は変わります。

例えば

- 利用者の体調が優れず、食事の準備ができないであろうと判断し、計画外の調理を行った

- 訪問時、利用者が失禁していたが自身での処理が難しかったため、トイレにて計画外の排せつ介助を行った

など必要性が認められるケースは、ヘルパーへの指導は必要ありません。(サ責に報告していることが前提ですが)

この場合は、ケアマネへ報告し、ケアプランの変更を依頼してください。その後、訪問介護計画を現在の利用者に適した内容に変更しましょう。

シーン③ 報告がないヘルパーへの指導

より良い適切なサービスを提供するためには、サ責とヘルパーの情報共有が欠かせません。

しかし実情を見てみると「ヘルパーからの報告がなく、利用者情報が伝わってこない…」。こんな状況に陥りがち。

そもそも、直行直帰のヘルパーがいる訪問介護において、情報共有とは中々に難しいもので、報告を徹底させる対策を講じる必要があります。

待っているだけで情報は勝手にやってきません。

まずはヘルパーが報告をしない原因を把握し、その上で原因に合わせた指導を行いましょう。

ヘルパーが報告しない3つの原因と対策

ヘルパーが報告をしない原因は大きく下記の3つの分けられます。

- 訪問介護の役割を理解していない

- どこまで報告すれば良いか悩んでいる

- サ責に報告“しずらい”と感じている

理由と対策① 訪問介護の役割を理解していない場合

利用者に対する訪問介護の役割を理解していないヘルパーは、「忘れていた」「面倒」「この程度のことなら…」といった理由から報告を怠ります。

役割を理解していないということは、“なんとなく”サービスを提供しているということ。

本来、ヘルパーが現場で得るべき利用者の情報を、見過ごしている(あるいは、軽視している)ため報告するに至りません。

このタイプには下記2点を説明し、訪問介護が介入している意味を理解させることが重要です。

- 利用者の「自宅内での生活状況」や「心身の変化」といった情報は、ヘルパーしか得ることができない、きわめて個別性の高い、貴重な情報だということ

- 情報を他のヘルパーや他職種と共有することで、適切なサービスが提供できるということ

これらを理解することによって、サービス時の視点が変わり、報告への意識も高まっていくでしょう。

理由と対策② どこまで報告すれば良いか悩んでいる場合

どこまで報告すれば良いか判断に迷っているヘルパーは、事態が深刻化するまで報告をしない傾向にあります。

このタイプには「何でもっと早く報告しなかったのか」と注意するのではなく、「過剰になっても良いので、些細なことでも報告してほしい」と伝えましょう。

不必要な情報かどうかはいったん置いておき、とにかく報告を根付かせることを優先してください。

そして報告を受ける中で、サ責から「この情報は必要なのか、不要なのか」を教え、調整していきましょう。

理由と対策③ サ責に報告“しずらい”と感じている場合

ヘルパーがサ責に報告しずらいと感じている場合は、サ責側の改善が必要です。

- いつも忙しそうにしている

- 話しかけるなオーラが出ている

- ヘルパーからの報告に「そんなこと、いちいち報告しなくて良い」と言った

- ヘルパーからの相談に「そのぐらい自分で考えて」と言った

- ヘルパーの話を途中で遮り、最後まで聞かなかった

このような態度や言動をヘルパーにしていませんか?

もし、思い当たる伏があるなら、サ責自身の“振る舞い”を変える努力をしましょう。

具体的には下記を実践してください。

- 「忙しい」と口に出さない

- 日頃から「○○さんのサービスって最近どうですか?」と聞く

- ヘルパーからの相談は、解決策を一緒に考える

- ヘルパーの話は遮らず、ひと段落するまでしっかり聞く

- ヘルパーから報告があれば「ありがとうございます」と感謝の言葉を伝える

これらは当たり前のことかもしれませんが、忙しいと、どうしても雑になってしまうものです。

サ責から連絡を取り続け、適切なコミュニケーションを図ることで、自然とヘルパーからの報告は増えていくでしょう。

シーン④ 年上ヘルパーへの指導

訪問介護は、ヘルパーの年齢層が高い傾向にあるため、サ責より年上のヘルパーがいることは珍しくありません。

年上で人生経験も豊富なヘルパーへの指導は、時として「指示を素直に聞いてくれない」こともあり、扱い方に戸惑う場面も多いでしょう。

しかし扱い方が難しいからといって指導を放棄するわけにはいきません。

サ責は、年上ヘルパーが指導を受け入れやすくなる“接し方”を理解しておきましょう。

リスペクトをもって指導する

年上ヘルパーは、サ責にとって人生の先輩であり、決して、ないがしろにして良い相手ではありません。

- タメ口などの言葉づかい

- 上から目線の偉そうな振る舞い

これらは年上ヘルパーから“反感を買うNG行動”です。

もちろん年上ヘルパーに気を使いすぎる必要もありませんが、一定のリスペクトをもって指導にあたりましょう。

「敬意を払ってくれている」と年上ヘルパーが感じてくれたら、サ責の言葉も受け入れやすくなるでしょう。

命令口調から依頼口調に変えて伝える

“伝え方”に注意しなければ、サ責がいくら正しいことを言っていたとしても、正しく受け取ってもらえません。

例えば「○○してください」といった命令口調は、年上ヘルパーに不快感を与えてしまいます。相手に選択の余地を与えない伝え方は反発を招くだけ。

そのため年上ヘルパーに対しては“依頼口調”を活用すると良いでしょう。

「○○してくれませんか?」「○○してもらえると助かるのですが、協力してもらえませんか?」といった相手に選択の余地を与える伝え方が、依頼口調です。

場合によって命令口調も必要ではありますが、できるかぎり依頼口調を用いて、年上ヘルパーを尊重している姿勢を見せましょう。

サ責から信頼を示す

年上ヘルパーは、ベテランならではの知識や経験があり、年長者としてのプライドも持っています。

この点を考慮せず他のヘルパーと同じように扱うと、ヘソを曲げてしまう可能性があります。

そこで重要になるのは、サ責から心を開いて、時には年上ヘルパーに相談してみることです。

例えば

- ○○さんのサービスですが、現状●●といった状況でして・・・どう思いますか?

- ○○さんのケア方法で悩んでいまして・・・何か良い方法はありませんか?

など、思い切って年上ヘルパーに頼ってみましょう。これまで培ってきた経験を頼りにされて悪い気はしないものです。

他にも「経験の浅いヘルパーとの同行訪問」や「全体研修の講師」を依頼するなど、経験を活かしてもらえるような働きかけてみるのも方法のひとつです。

サ責から「あなたは事業所にとって大切な存在です」と信頼を示すこと、年上ヘルパーからも信頼してくれます。信頼できれば指導も耳に入りやすくなるでしょう。

トラブルから逃げない

年上ヘルパーは、いつも「あなたがサ責として信用できる人物かどうか」を見ています。

- 面倒だからとトラブルから逃げる

- 忙しいからと問題を放置する

こんな姿勢では年上ヘルパーからの信用を得られません。

訪問介護では日々、大なり小なりさまざまなトラブルや問題が発生します。

トラブルや問題が起きた時こそ、サ責は率先して解決にあたりましょう。

その積み重ねが年上ヘルパーの心を動かし、結果的に信用してくれるようになるのです。

さいごに

今回は訪問介護における指導育成のすべてを解説してきました。

冒頭でも話したとおり、ヘルパーが一人前の専門職になれるかどうかはサ責の指導育成能力にかかっていると言っても過言ではありません。

しかし、忘れないでほしいのはサ責自身が完璧である必要はないということです。

サ責にも知識や技術が不足していることがあって当然でしょう。

大切なことは日々、研鑽を重ねる姿勢です。

ぜひヘルパーから「こんな人になりたい」と思われるサ責を目指してくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

当サイトではホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。

この機会にあわせてチェックしておきましょう。

※ホームヘルパーはこちら

※サービス提供責任者はこちら