サービス提供責任者になったばかりの初心者です。

支援経過記録の書き方がよく分かりません。

そもそも支援経過記録ってなにを書けばいいの…?

今回は、こんな悩みを解決すべく訪問介護の「支援経過記録」書き方ガイドを作成しました。

本ガイドでは、支援経過記録の書き方の基本を初心者にも理解できるよう分かりやすく解説しています。

支援経過記録に書くべき内容を9つの項目に分けて示していますので、本ガイドのとおりに支援経過記録を書けば悩むことは無くなるはずです。

また本ガイドの最後に、ヘルパー会議室が作成した支援経過記録の様式テンプレートを無料ダウンロードできますので、良ければ使ってくださいね。

大変申し訳ございませんが、以前ガイドで紹介していた支援経過記録の記入例は、ヘルパー会議室が販売している超実践型サービス提供責任者業務マニュアルの「特典」に移行しました。

現在は、マニュアル教材購入者限定となりますのでご容赦くださいませ。

以下から購入できますので、良ければご検討をお願いいたします。

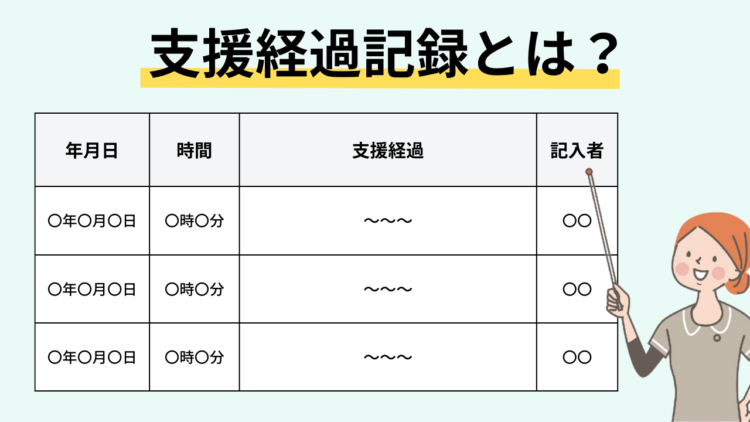

訪問介護の支援経過記録とは

訪問介護の支援経過記録とは、利用者それぞれの日々の支援経過を時系列で記録する書類です。

サービスの相談受付から支援終了までの経過を随時記録として残します。

支援経過記録は、法規的に必須となる書類ではないため誰が作成しても問題はありません。一般的にはサービス提供責任者が担当利用者ごとに適宜記入、管理し、サービス提供責任者の不在時に発生した出来事は他の職員が記入する、というように運用します。

訪問介護の支援経過記録が必要な理由

先に述べたとおり、訪問介護において支援経過記録は法規的に求められている書類ではないため、仮に作成していなくても基準違反とはなりません。

しかし、以下2つの理由から支援経過記録は作成すべき必要書類であると言えます。

\ 支援経過記録が必要な2つの理由 /

- 適切なサービス提供の証明となるから

- 事業所内での情報共有に使えるから

必要性①:適切なサービス提供の証明となる

訪問介護は、介護保険法(障害福祉サービスの場合は障害者総合支援法)にもとづく指定事業です。

そのため法規定に則った運営がなされているか証明できるよう整備しておく必要があります。

- 訪問介護に係る重要事項を説明し、同意を得ているか?

- 緊急訪問介護加算などの算定要件を満たしているか?

- ケアマネなどの多職種と連携を図っているか?

- 苦情や事故などに際して適切な対応がなされているか?

などの根拠となる記録が必要であり、その役割の一端を担うのが支援経過記録です。

上記内容は、契約関係書類やサービス提供記録、苦情受付票、事故対応記録などの書類によっても証明できますが、これらの書類だけでは根拠として足りない場合があります。

例えば、緊急時訪問介護加算を算定する場合、算定要件を満たしている旨をサービス提供記録のみに書ききることはできません。そこで支援経過記録に詳細を記録しておくことで、サービス提供記録とあわせて介護報酬請求の根拠となるわけです。

このように支援経過記録は、適切なサービス提供の証明となる重要書類であると同時に、他の必須帳票書類を“補完”する役割も果たします。

必要性②:事業所内での情報共有

支援経過記録は

- その利用者のサービスに新しいヘルパーを導入する際の「事前説明」

- その利用者を担当するサービス提供責任者を変更する際の「引き継ぎ」

など、事業所内で利用者情報を共有する場面でも役立ちます。

支援経過記録により、「どのような経緯で訪問介護サービスの利用に至ったのか」、「利用者や家族の心身・環境がどのように変化したのか」、「その過程で多職種とどのように連絡調整したのか」、など利用者・家族の現状を含めたこれまでのサービスの流れを把握することで、担当ヘルパー・サ責が交代してもスムーズに支援を進められるでしょう。

支援経過記録は、訪問介護計画書などの必須帳票と比べて、どうしても後回しになりがちな書類です。しかし、後になればなるほど記入する内容が山積みになり、気づいたときには手に負えなくなってしまうサ責が少なくありません。

基本、その日に起きた出来事はその日のうちに記入しておきましょう。日々の業務の中で習慣化することが大切です。

訪問介護の支援経過記録の書き方3つの基本原則

訪問介護の支援経過記録は、事業所内で情報を共有する際やトラブル時の情報開示の際に第三者が見ることあります。そのため誰が読んでも理解できるよう丁寧に分かりやすく書かなければなりません。

ここでは支援経過記録の書き方の基本を3つ紹介します。

\ 3つの基本原則 /

- 5W1Hを意識する

- 具体的かつ客観的な表現を用いる

- 他の書類と重複する内容は省略する

基本①:5W1Hを意識する

5W1Hは、文章を書く際に「Who(だれが)」、「When(いつ)」、「Where(どこで)」、「What(何を)」、「Why(なぜ)」、「How(どのように)」からなる情報伝達のために必要な要素を示したフレームワークです。

- Who(だれが)

その出来事の登場人物、例えば「本人」「長女」「長男妻」「担当ケアマネ○○氏」「訪問看護○○氏」などと呼称を記入します。 - When(いつ)

その出来事が起きた日時、例えば、サービス開始日時や事故・苦情が寄せられた日時、多職種と連絡調整した日時などを記入します。 - Where(どこで)

その出来事が起きた場所、例えば「利用者宅のトイレ」、「外出先のスーパー○○内」、「○○クリニックにて」などと記入します。 - What(なにを)

その出来事の詳細、例えば「KT○○℃と熱発、倦怠感の訴えあり」、「トイレまでの歩行時にふらつきあり」、「通常時より会話の反応が鈍く、傾眠傾向。ぼーっとされているご様子」などと記入します。 - Why(なぜ)

その出来事がなぜ起きたのか、例えば「動作時に右ひざ関節の鈍痛があるとのこと」、「寝る前に飲む眠剤を、今朝服用したとのこと」などと記入します。 - How(どのように)

その出来事にどう対応したのか、例えば「担当ケアマネ○○氏へ連絡報告し、○○クリニックに往診の手配をしていただく」、「緊急連絡票にもとづき119番へ通報、○○病院へ救急搬送。」などと記入します。

このように5W1Hのフレームワークを使うことで、情報の主旨が明確になり、かつ過不足がなくなるため、読み手に分かりやすい文章を作成することができます。

基本②:具体的かつ客観的な表現を用いる

支援経過記録を書く際には、読み手によって解釈が異なる表現を使わないようにしましょう。

「少し」「ちょっと」「かなり」「いっぱい」などの主観的な言葉を用いるのではなく、数字などを使って具体的に記入します。

例えば

- 5㎝程度の発赤

- 500㎖程度の水分摂取

- 主食(ごはん)9割、副食(煮物、みそ汁)8割摂取

- 通常時の食事介助に係る時間は30分程度だが、○○により60分程度介助に要した

などと書くと良いでしょう。

また、利用者からハラスメントと考えられる発言があった場合は、「暴言」や「卑猥な発言」と書くだけでなく発言の詳細を具体的に記入します。

このような場合、事業者側から契約の破棄あるいはサービスを中止・中断することが想定されるため、利用者が実際に言った言葉をかぎかっこ(「」)を用いて記録してください。

基本③:他の書類と重複する内容は省略する

訪問介護は、相談受付票や緊急連絡票、アセスメントシート、モニタリング記録(報告書)、訪問介護計画書、サービス提供記録など数多くの帳票書類を作成します。

ですから、例えば、モニタリング記録に書いた内容を支援経過記録にも書くといった仕事の仕方をしていると、時間がいくらあっても足りません。そのため、これらの書類と支援経過記録に書く内容が重複している場合は、「詳細は別紙○○を参照」などと書き省略しましょう。

また、ケアマネなどに対してFAXで相談・報告をすることもあるかと思います。

この場合は、FAX内容をその都度転記すると手間になりますので、支援経過記録にFAX用紙を綴じ込む、などの方法で対応してください。

【記入例】訪問介護の支援経過記録に書く内容9項目

訪問介護の支援経過記録に書く内容は、とくに定めはなく事業所の運用方法によって記録項目は様々です。

とはいえ、新人のサービス提供責任者からすれば何かしらの指標がほしいところ。

ここでは一般的な支援経過記録に書く内容を9つの項目に分けて紹介していきます。

※以前、本ガイドで紹介していた記入例は、超実践型サービス提供責任者業務マニュアルの購入特典に移行しています。

⇒超実践型サービス提供責任者業務マニュアル(書籍版)販売ページ

\ 支援経過記録に書く9項目 /

- 相談受付から契約締結までの経過

- サービス担当者会議の内容

- 初回訪問

- 利用者や家族の心身状態・環境の変化

- 緊急時訪問介護加算を算定する場合

- ケアマネ、他職種との連携内容

- 利用者や家族からの苦情、事故の経過

- サービスの終了

- その他

書く内容①:相談受付から契約締結までの経過

支援経過記録は、利用者との契約後から作成するのではなく、サービス依頼相談の受付段階から書き始めます。

- 誰からどのような経緯で相談があり、どのような支援を求めているのか

- ヘルパー派遣の調整に関するやりとり

- 事前訪問の過程

- 重要事項を説明し、同意を得て契約を締結した旨

などを記入します。

相談受付票などの書類と重複する内容は、簡略化してOKです。

なお、ヘルパー派遣の調整が難しく依頼を断る場合は、支援経過記録を作成する必要はありません。ただし、相談受付票については必ず作成し、断った理由を明記した上で保管してください。

書く内容②:サービス担当者会議の内容

訪問介護事業所は、指定基準第13条によりサービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等を把握することとされています。

この基準に則り適切に運営している証明として、支援経過記録にサービス担当者会議の議事録を記入します。

- 会議出席者

- 検討項目

- 検討内容

- 結論(決定事項)

- 残された課題

などを書きましょう。

なお、ケアマネから「サービス担当者会議の要点」を貰っている場合は、簡略化してOKです。

書く内容③:初回訪問

契約後の初回訪問について、利用者の様子(ヘルパーに対する拒否の有無など受け入れ状況)や支援内容などを支援経過記録に記入します。

また、サ責が単独訪問あるいはヘルパーに同行訪問した場合は、初回加算を取得できますので、算定要件を満たしている旨もあわせて書きましょう。(サービス提供記録にその旨を記入している場合は省略してください)

参考:訪問介護の初回加算とは?

書く内容④:利用者や家族の心身状態・環境の変化

日々のサービス提供の中で、利用者・家族の心身状態や環境の変化があればその都度支援経過記録に記入します。

ポイントとしては、単に状態や環境の変化だけを記入するのではなく、変化に対してどのような対応を行ったのか、例えば「担当ケアマネに報告した」「訪問看護○○氏へ連絡、指示を仰いだ」「サ責が訪問して再アセスメントを実施した」などもあわせて書くようにしましょう。

また、指定基準第28条第3項2の2によりサービス提供責任者は、ケアマネに対して、サービス提供にあたって把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態および生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこととされています。

厚生労働省が示している必要な情報の内容については

- 薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している

- 薬の服用を拒絶している

- 使いきらないうちに新たに薬が処方されている

- 口臭や口腔内出血がある

- 体重の増減が推測される見た目の変化がある

- 食事量や食事回数に変化がある

- 下痢や便秘が続いている

- 皮膚が乾燥していたり湿疹等がある

- リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない

が想定される例としてあげられ、この例以外にもサービス提供責任者の判断で心身および環境等の変化があればケアマネに報告しなければなりません。

ですから、こうしたサービス提供責任者の責務を確実に遂行している証明としてケアマネへ情報提供を行った旨を支援経過記録に記入しておく必要があります。

なお、ケアマネへの情報提供はサービス担当者会議等を通じて行ってもかまいませんので、サービス担当者会議の諸記録にその旨が記載されていれば省略してOKです。加えて、ケアマネへ提出するモニタリング記録(報告書)に記載がある場合も省略で問題ありません。

書く内容⑤:緊急時訪問介護加算を算定する場合

緊急時訪問介護加算を算定する場合は

- 緊急要請のあった時間

- 要請の内容

- 当該訪問介護の提供時刻

- 緊急時訪問介護加算の算定対象である旨

を記録することとされています。

先述のとおり上記内容すべてをサービス提供記録に書ききることはできません。そのため、介護報酬請求の根拠補完として支援経過記録に記入します。

また緊急時訪問介護加算の算定には、ケアマネが緊急訪問の必要性を認めている必要がありますので、ケアマネとの連携過程も含めて書くようにしてください。

事業所によっては、サービス提供記録と別に、上記内容を記入する緊急時訪問介護加算専用の記録を設けているところもあるかと思います。この場合は、支援経過記録への記入は不要です。

書く内容⑥:ケアマネ、他職種との連携内容

サービス提供責任者は、指定基準第28条第3項の3によりケアマネやその他の専門職等と連携を図ることとされています。

「②サービス担当者会議の内容」や「④利用者・家族の心身状態、環境の変化」に付随するケアマネ・他職種との連携と重なる部分ですが、これら以外に連絡調整した内容があればその都度支援経過記録に記入しましょう。

またサービス提供責任者は、ケアプランに定められた標準時間と、実際のサービス提供時間に大幅な乖離(著しく短時間あるいは長時間になっている)があった場合、ケアマネへ報告しなければならないと定められています。

そのため計画と実績の時間に大幅な乖離があれば、ケアマネに連絡・報告し、かつその旨もあわせて支援経過記録に記入してください。(モニタリング記録(報告書)に記載がありケアマネに提出しているなら省略してOKです)

ちなみに、ここで言う“大幅な乖離”とは、例えば、『ケアプランに位置付けられた身体介護中心型の標準時間は50分だが実績は20分になっている』などであって、この状態が1ヵ月以上継続しているなど常態化している場合を指します。

書く内容⑦:利用者や家族からの苦情、事故の経過

訪問介護は、指定基準第36条と第37条により苦情や事故が発生した場合に、苦情・事故の内容や処置の経過を記録しなければならないと定められています。

基本的には、発生段階から苦情受付票や事故対応記録を作成するものですので、支援経過記録は簡略化してOKです。ただし、苦情や事故は、終結までにかなりの時間を要す場合もあり、長期間にわたるケースでは、逐一その経過を支援経過記録に記入しておくべきだと言えます。

一日足らずで解決するケースであれば、苦情受付票や事故対応記録を比較的簡単に作成できますが、数ヶ月かかってようやく終結に至るケースではそう上手くいきません。

そこで、支援経過記録に時系列で苦情・事故対応の経過を記入しておくことにより、苦情受付票や事故対応記録をスムーズに作成できます。

参考:訪問介護でよくある「苦情・クレーム事例」と「対応手順」を5ステップで解説

参考:【文例あり】訪問介護の事故報告書で押さえるべき書き方ポイント5選

書く内容⑧:サービスの終了

支援経過記録は、サービスが終了となった最後の最後まできちんと記入します。

例えば

- 当該利用者の施設入所

- 当該利用者の死亡

- 人員不足等による他事業所への移管

- その他、ハラスメント行為など契約書に定めた契約終了事由に該当する行為があった

など、訪問介護サービスが終了となる理由は様々ですので、サービス終了に至った経緯と終了した旨を支援経過記録に書きましょう。

書く内容⑨:その他

その他、

- モニタリングを実施した旨

- アセスメントを実施した旨

- 利用者や家族からの単発的なサービスキャンセルあるいは日時変更依頼があった旨

- 訪問介護計画を作成し、利用者・家族へ説明、同意、交付をした旨

などを支援経過記録に記入します。

上2つについては、モニタリング記録(報告書)やアセスメントシートなどを作成しているかと思いますので、「詳細は別紙モニタリング記録(報告書)を参照」などと書き省略してOKです。

また、訪問介護計画書については、自治体によってケアマネへの提出を義務化しているところがあります。その場合は、ケアマネへ訪問介護計画書を提出した旨もあわせて記入しておいてください。

参考:訪問介護計画書はケアマネに渡すべき?義務のあるなしを徹底解説。

訪問介護の支援経過記録の様式テンプレートはこちら

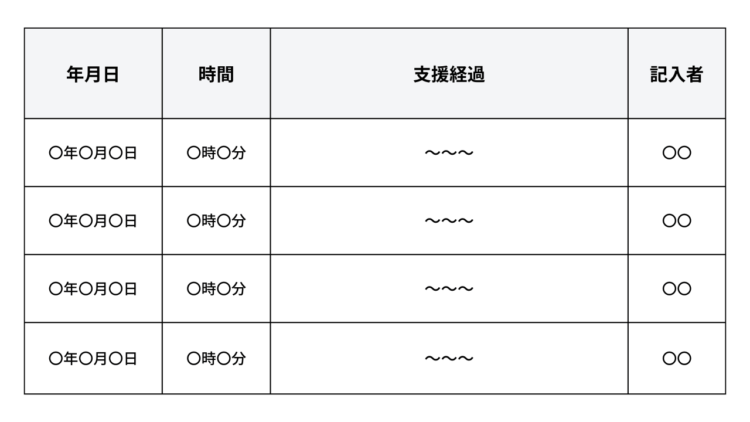

訪問介護の支援経過記録に定められた様式はありませんが、一般的には「利用者名」「年月日」「時間」「支援経過内容」「記入者」の項目が盛り込まれた様式を使用します。

上記は、ヘルパー会議室が作成した支援経過記録の様式イメージです。

以下から無料でダウンロードできますので、必要な方はご活用ください。

さいごに

今回は、訪問介護の支援経過記録の基本的な書き方を紹介しました。

基本的には本ガイドのとおりに作成すれば問題ないはずですので、ぜひ繰り返し読んで学んでくださいね。

当サイトヘルパー会議室では、サービス提供責任者の初心者向け業務マニュアルを無料公開しています。

この機会に合わせてチェックしておきましょう。

⇒サービス提供責任者の完全業務マニュアル【必須知識がすべて分かる】