訪問介護は、1対1の閉ざされた空間でサービスを提供するため、予期せぬ緊急事態にとまどってしまうヘルパーは多いです。またサービス提供責任者は、その緊急事態に対してヘルパーへ適切な指示を出さなければなりません。

とはいえ、新人のヘルパーやサービス提供責任者からすると

- (ヘルパー)もし「訪問中」に利用者さんが急変したらどう対応したら良いの?

- (ヘルパー)もし「訪問した時」に利用者さんが倒れてたらどう対応したら良いの?

- (サ責)ヘルパーから緊急連絡が入ったとき、うまく指示を出せるか不安…

こんな疑問や不安を抱えている方は多いのではないでしょうか?

緊急時に焦らず、あわてず対応するために大切なことは事前準備です。

そこで今回は、訪問介護の緊急時対応を網羅的に解説する、初心者向けマニュアルを作成しました。

本記事を読むことで利用者の緊急時にヘルパー・サ責が「何をすべきか」が全て分かります。

訪問介護の緊急時とは?起こりうる事態を想定しておく

訪問介護で起こりうる緊急事態は「介護事故」または「急な利用者の体調変化」により発生します。

それぞれの例を見ていきましょう。

「介護事故」の事例

- 入浴介助中に床ですべって転倒してしまった

- 車いすからベッドへ移乗する際に転倒してしまった

- 食事介助の際に食べ物を喉に詰まらせてしまった

- 服薬時の誤薬or服薬を忘れてしまった

- 入浴時に誤って熱すぎるお湯をかけて火傷させてしまった

など

「急な利用者の体調変化」の事例

- 訪問したら顔が青ざめて倒れている

- 訪問したら利用者が亡くなっていた

- サービス中に急に嘔吐した

- サービス中にめまい、ふらつきがあった

- サービス中に腹痛の訴えがあった

- いつもより口数が少ないと体温を測ると高熱があった

など

あげるとキリがないですが、このような緊急事態が発生します。

ヘルパーは、まず起こりうる緊急時を想定しておくことが大事です。

緊急時にヘルパーが行うべき「3つのこと」

訪問介護の緊急時においてヘルパーが「すべきこと」は限られています。

基本的に下記3つを行ってください。

- 利用者を「安心」させる

- 「緊急性」を判断する

- 必要に応じて「医療」へつなぐ

① 利用者を「安心」させる

緊急時の利用者は「驚き」や「不安」を感じています。中にはパニックになったり、声を荒げたりする利用者もいるでしょう。

この際、まずヘルパーは利用者を安心させるような立ち振る舞いを意識してください。

利用者の動揺に同調せず、ゆっくり落ち着いた口調で声をかけましょう。

「大丈夫ですよ」「私がついてますからね」など声掛けをするだけでも本人からすると安心するものです。

例えば、自分が体調を崩している時、誰かに優しく声を掛けられて少し安心した経験はありませんか?それと同じです。

②「緊急性」を判断する

次に緊急性の判断をします。

要はすぐに救急車を呼ぶべき状態なのか?を判断するということ。

そのためには利用者の状態をしっかりと観察しなければなりません。

下記、観察ポイントを意識して行ってください。

- 意識の有無

- 意識レベル(反応が薄い、ぼーっとしているなど)

- 自覚症状はあるか

- 痛みの有無

- 痛みの個所

- 痛みの質(刺し込む痛み、押さえると痛いなど)

- 痛みのパターン(強くなったり弱くなったりするなど)

- いつから痛みがあるのか

- 出血量

- 出血部位はどこか?

- 嘔吐量

- 嘔吐物の内容

- 平常時との違い

- 体温

- 血圧

- 脈拍

- 排便・排尿状況

- 水分・食事状況

- 服薬状況

これらを緊急時の状況に応じて確認しましょう。

③必要に応じて「医療」へつなぐ

緊急性の判断を行い、明らかに救急搬送すべき状況であれば119番へ、そうではない状況であれば、主治医や訪問看護などの医療職に連絡して指示を仰ぎます。

サービス提供責任者から連絡を入れる場合もありますが、現場のヘルパーから連絡したほうがスムーズです。

また医療機関へ連絡する際は「相手が知りたい情報を、過不足なく伝える」ことを意識してください。

ありがちな悪い例…

- 「○○さんが腹痛を訴えてまして、どうしたら良いでしょうか?」

これでは、何も伝わりませんし「だから何?」と思われてしまいます。

良い例…

- 「○○ヘルパーステーションの○○と申します。●●さんのサービス訪問をしているのですが、腹痛の訴えがあり指示をいただきたいです。痛みの個所は右下腹部で、刺し込むような強い痛みがあるようです。痛みは昨日から続いているようで、2~3時間おきに強い痛みを繰り返していると仰っています。また1週間程度、便秘気味なようでほとんど便が出ていないとの事なのですが…」

このように、伝えたいことを先に伝え、後から情報を補足すると、主治医や看護も判断がしやすくなります。

ぐだぐだ長々と話しても相手に伝わりませんので要注意。

「救急車を呼ぶべき」緊急時の事例

救急車を呼ぶべきか否かの判断はなかなか難しいですよね。

下記に救急車を呼ぶべき状況をざっと紹介しておきますので参考にしてください。

- 食べ物がのどに詰まって出てこない

- 転倒して痛みが強く、動くことができない

- 急に胸の痛みを訴え、顔色が青ざめている

- 強い腹痛があり、痛みが治まらない

- 急にけいれんを起こし、意識障害がある

- 強い頭痛があり、ろれつが回らない

- 吐血、喀血

基本的に「脳」「心臓」「消化器官」の異常は緊急性が高いので救急搬送すべきと考えてOK。

【3step】救急車を呼ぶ際の手順

実際に救急車を呼んだ経験がないヘルパーも多いと思います。

ここでは救急車を呼んで救急搬送をされるまでの手順を紹介します。

- STEP1119番に通報する

119番に通報すると「火事ですか?救急ですか?」と問われるので「救急です」と答える。

その後、下記を伝える。

- 利用者の住所

- 利用者の状態、症状を簡潔に説明する

- 自身がヘルパーである旨

- STEP2救急車が到着

救急車が到着したら、救急隊に下記を伝えます。

- 利用者の現在の症状(通報時との違いがあるか)

- 急変時の状況(何をしていて急変したのか)

- 既往歴

- 服用している薬

- 指定先の病院(利用者によっては指定病院が決まっている)

- いつも通院している病院(普段かかっている病院に搬送したほうが良いため)

- 家族の連絡先

- ケアマネ、訪問介護事業所の連絡先

- STEP3救急搬送

搬送先の病院が決まれば、救急搬送されます。

ヘルパーは基本的に救急車に同乗しないようにしましょう。

理由は下記のとおり。

- 次のサービスに支障があるため

- 搬送先の病院から自力で戻らなけらばならないため

また搬送先の病院が決まれば、サービス提供責任者に連絡し伝えます。

訪問時に利用者が亡くなっていた場合は「119番と110番」

訪問介護の利用者は一人暮らしの方も多く、ヘルパーが訪問すると利用者が亡くなっているケースもありえます。

亡くなっている場合は「119番」と「110番」に通報しましょう。

救急車が到着後に死亡確認が行われ、警察により亡くなった原因が事故なのか、病気なのか、事件なのかを検証しします。

極力「利用者宅の物にさわらない」ように

利用者が亡くなっていた場合、警察が現場検証を行います。

訪問する前の状態を保つ必要があるため、ヘルパーは極力「利用者の体に触らない、家の物を触らない」よう注意してください。

次のサービスが控えている場合はサ責に調整してもらう

ヘルパーは第一発見者となりますので「事情聴取」を受けます。

第一発見者は事情聴取が長くなる可能性がありますので、次のサービスがある場合はサービス提供責任者に調整してもらいましょう。

ターミナルケアの場合は例外

利用者の中には、状態が急変しても病院で延命処置はせず「自宅のベッドで最期を迎えたい」と希望している方もいます。

いわゆるターミナルケアですが、この場合、急変または亡くなっていても119番と110番は必要ありません。

基本的に主治医や訪問看護に連絡し、主治医が来訪後に死亡確認をする流れになります。

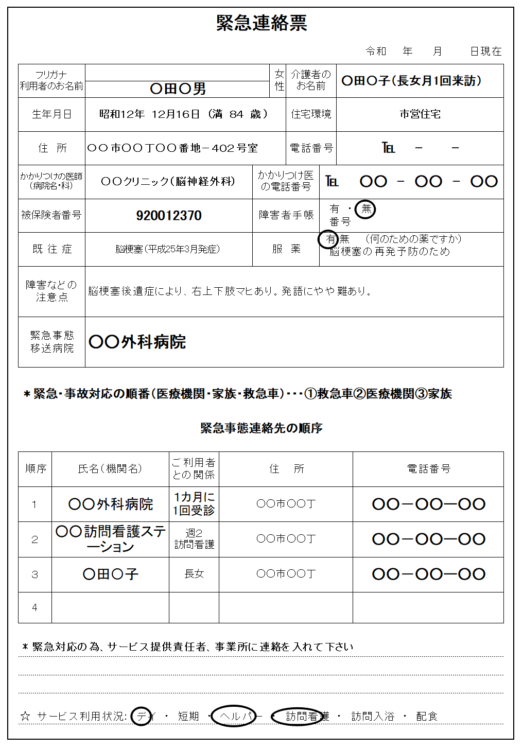

ヘルパーは必ず「緊急連絡票」を事前に確認しておく

訪問介護では利用者ごとに「緊急連絡票」を作成します。

ヘルパーは担当利用者の「緊急連絡票」を必ず事前に確認してください。

下記は実際に私の事業所で使用している緊急連絡票です。

このように利用者によって「移送先病院」が決まっていたり「緊急連絡の順序」などに違いがあります。

もし緊急連絡票がない場合はサービス提供責任者に緊急時の対応手順を聞いておきましょう。

過去に、移送先病院が決まっている利用者を、異なる病院へ搬送してしまい、訴訟問題に発展したケースがあります。何度も言いますがヘルパーは必ず緊急連絡票を確認してください。

※ちなみに当サイトでは上記の緊急連絡票のテンプレートを無料配布しています。

欲しい方は下記からどうぞ。

緊急時にサービス提供責任者がすべき6つのこと

ここからは現場のヘルパーが緊急対応している時、サービス提供責任者は何をすべきなのかを解説します。

基本的に下記6つを行ってください。

- とにかくヘルパーを落ち着かせて「状況整理」をする

- 家族へ連絡する

- 必要であれば訪問する

- ヘルパーの次の訪問先を調整する

- ケアマネへ連絡する

- 緊急対応後にヘルパーのアフターフォロー

① とにかくヘルパーを落ち着かせて「状況整理」をする

緊急時に現場のヘルパーから連絡がくると「パニック」になっていることがあります。

特に新人のヘルパーは焦っていることでしょう。

この場合、下記の流れで対応してください。(あくまで例です)

- STEP1ヘルパーから緊急連絡が入る

【ヘルパー】

- 「●●さんが、急にお腹が痛いといってベッドでうずくまってます。ど、どうしたら良いですか?」

- STEP2状況を整理する

【サ責】

- 「焦らなくて大丈夫。まずは私と一緒に●●さんの状況を整理しましょう」

と伝えます。

まずヘルパーを落ち着かせて安心させることを意識してください。

次に前述した観察ポイントを中心にヘルパーに指示を出して情報収集します。

【サ責】

- 「●●さんは何をしているときに腹痛が起こったの?」

- 「痛みはズキズキ痛む感じ?それともジワーッと重い痛み?」

- 「いつから痛いのかな?」

- 「排便はあったのかな?」

- STEP3緊急性の判断をする

整理された情報をもとに緊急性の判断をします。

痛みが治まらず救急搬送するのであれば・・・

【サ責】

- 「では119番に通報しましょう。さっき私と整理した情報をそのまま救急隊の方に伝えれば大丈夫。●●さんは搬送先病院の指定が無いので、搬送先が決まったら私にまた連絡をしてください。家族さんには私から連絡しますね。」

痛みが治まって主治医や看護に相談するのであれば・・・

【サ責】

- 「では訪問看護さんに連絡して相談しましょう。さっき私と整理した情報をそのまま伝えれば大丈夫。必要であれば看護さんが訪問してくれると思うので、結果が分かったら私にまた連絡をしてください。●●さんには無理をさせないように楽な体制を取ってもらってくださいね。」

119番や医療機関への連絡はヘルパーにさせるようにします。

理由は、相手側から質問があっても現場にいないサービス提供責任者には答えられないためです。

② 家族へ連絡する

緊急連絡先の順序にしたがって家族へ連絡します。

家族は、利用者の心身の状態変化にたいして常に不安を抱えているものです。

そのため先に『安否』を伝えると良いでしょう。

例えば下記のとおり。

【救急搬送する場合の例】

- 先ほど○○様のサービス中に、急に強い腹痛があり、痛みが収まらないため救急車を呼びました。○○病院に搬送されることになっています。

【救急搬送しない場合の例】

- 今日〇時サービス中に、○○様から強い腹痛の訴えがありました。10分ぐらいで落ち着かれていますが、今のところ原因は不明です。念のため主治医に連絡しましたが「様子を見てください」とのことでしたので、今後もサービス中に様子観察させていただきます。また何か変化ありましたらご連絡差し上げます。

※ただし介護事故の場合は対応方法を間違えると、訴訟を起こされることもあるので注意してください。

下記で訪問介護で発生する『介護事故の対応方法』を解説しています。

あわせてチェックしておきましょう。

>> 訪問介護の「事故対応」完全マニュアル【事故発生時にすべき6つのこと】

③ 必要であれば訪問する

基本的に、利用者の緊急時にサービス提供責任者が駆けつける必要はありません。

危機的な状況でサービス提供責任者の到着をまつ時間などないので。。

ただし救急搬送するレベルではない状態変化においては、できる限り同日に訪問します。

利用者に何かしらの変化があったということは、サービス内容を見直す必要があるということ。

再アセスメントを実施して、柔軟な対応を心がけておきましょう。

④ ヘルパーの次の訪問先を調整する

緊急時対応は考えている以上に時間を要します。

ヘルパーの次の訪問先、場合によっては以降すべてのスケジュールを変更する状況も考えられます。

ヘルパーから緊急連絡が入った時点で、調整に取り掛かるようにしましょう。

⑤ ケアマネへ連絡する

利用者の緊急時には「まずケアマネへ連絡する」と考えているサービス提供責任者は多いです。

ですが、これはNGです。

利用者の急変・緊急時のケアマネへの連絡は「後回し」でOK。

そもそも緊急時にケアマネに連絡をしてもケアマネにできることはありません。

緊急対応を優先し、対応後にまとめて報告しましょう。

例えば下記のように伝えると良いです。

【報告例】

- 「今日12時からのサービス時に○○さんから強い腹痛の訴えがあり、収まる気配がなかったので救急搬送しました。搬送先は○○病院です。病院にはケアプランセンターの連絡先も伝えています。あと家族様にも状況を報告させていただき、現在は家族様が病院にて対応してくださっている状況です。」

ケアマネへの報告は「後回し」で良いと言いましたが、緊急対応の同日には必ず報告するようにしてくださいね。「次の日に報告」になると信用を無くします。

⑥ ヘルパーに「アフターフォロー」をする

利用者の急変・緊急時に直面したヘルパーは「もっと早く気づけなかっただろうか…」「私のせいで…」と自分を責めてしまうことがあります。

最悪の場合、訪問介護の仕事そのものを嫌になる可能性もあるので、メンタルのフォローは必須です。

ただし「この経験を活かして、日々の観察をしっかりしていきましょう」的なフォローはしないでください。

観察力は大事ですが、現実的にベテランヘルパーでも気づけないことがほとんどです。

そのため、より自信を喪失する可能性もあるので注意しておきましょう。

具体的には下記のようにヘルパーに伝えると良いです。

【アフターフォロー例】

- 「人間の体は予測できないことばかりなんですね。経験豊富なヘルパーでも気づけないことだらけです。だからこそ予期しない事態が起きた時に「どう対応するか」が大事なんです。その点で今回は良い対応ができたのでは?と思っています。」

こんな感じで「対応の仕方」が大切なのだと伝えてあげてくださいね。

ちなみに、自分を責めがちなヘルパーは「より成長できる」可能性が高い人です。

日頃から緊急時に備えた事業所運営を・・・

訪問介護の緊急時対応は、冒頭でも述べたとおり事前準備が大切です。

事業所運営にも言えることで、ここでは普段から事業所運営で行うべき備えを紹介します。

「契約時」に緊急対応の方法を決めておく

利用者との契約時に緊急対応の方法をあらかじめ決めておくと良いです。

- 緊急連絡先

- 連絡の順序

- かかりつけ医

- 救急搬送の指定先病院

などを決めておき、緊急連絡票を利用者ごとに作成しておきます。

緊急連絡票は各利用者宅に設置し、担当ヘルパーに周知しておきましょう。

緊急時対応の「研修会」をおこなう

毎月おこなうヘルパー研修会に、緊急対応についての勉強会を盛り込みましょう。

緊急対応の研修は「基礎知識」「事例検討」「ロールプレイング」などで行うと良いです。

より実践に近い研修にしておくことで本番でも焦らず対応できる可能性があがります。

緊急時マニュアルを作成しておく

事業所全体の緊急時対応についての指針を定めておきましょう。

緊急時の対応フローなどを決めておくとスムーズに対応できます。

事故・緊急時対応マニュアルは本記事を参考にしていただいてもOKです。

(※参考、引用をする場合は、ホームページ等に当サイトのリンクを貼っていただければOK)

また当サイトで簡易的なマニュアルを無料配布していますので、必要であれば下記よりダウンロードしてください。

さいごに

今回は訪問介護の緊急時対応について解説しました。

緊急時対応は慣れない新人ヘルパー・サ責にとっては不安しかないですよね。

ですが本記事のポイントを押さえてもらえたら少しはお役に立てるはずです。

ぜひ皆様の現場でご活用ください。

また当サイトでは初心者のヘルパー・サービス提供責任者向けに業務マニュアルを無料公開しています。

この機会に合わせてチェックしておきましょう。

※ホームヘルパーはこちら

※サービス提供責任者はこちら