- いつも同じような記録内容になってしまう…

- そもそもサービス提供記録ってなに?

- 「特変なし」と書いてはいけないって本当…?

今回はこんな悩みを解決すべく、訪問介護のサービス提供記録(実施記録)書き方マニュアルを公開します。

本マニュアルは、訪問介護におけるサービス提供記録の運用方法をまるっと解説した入門書です。

サービス提供記録の概要や書き方の基本、項目ごとの記入方法・記入例など余すところなく解説しています。

本マニュアルを読むことで、サービス提供記録とはどのような書類で、なぜ必要なのか。そして、どう書けば良いのかをすべて理解できます。

記録作成にお悩みの方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

本マニュアルは、介護保険の訪問介護だけでなく、訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護など)のサービス提供記録についても盛り込んでいます。両事業を一体的に実施しているサービス事業所においても参考になるはずです!

※本マニュアルは、厚生労働省の基準省令や解釈通知、各自治体のガイドライン、ヘルパー会議室運営部の実体験および独自調査にもとづき作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、サービス提供記録の運用(書き方等)については、自治体によって異なる場合が多々ありますのでご注意ください。本マニュアルは、あくまで参考程度にお考えいただき、実際の運用にあたっては各自治体への確認をお願いいたします。

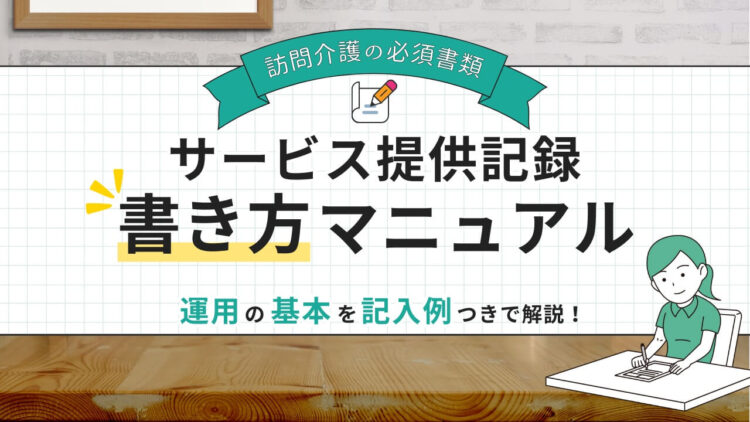

【運用の基本】訪問介護のサービス提供記録(実施記録)とは

訪問介護のサービス提供記録(実施記録)とは、サービス提供の日時や支援内容、利用者の様子などを記録する書類です。

具体的には

- 利用者の氏名、サービス担当者の氏名

- サービス提供日、提供時間

- サービスの種類(身体介護・生活援助(家事援助)などの別)

- 提供したサービスの具体的な内容

- 利用者の心身の状況

などをサービス提供ごとに記録し、利用者から確認を得ます。

紙・電子どちらの記録媒体を用いた運用方法でも問題ありませんが、介護保険の訪問介護および訪問系障害福祉サービスの運営にあたっては、必ず作成し、事業所に保管しておかなければならない必須書類となります。

サービス提供記録にかかる基準省令上の位置づけは、以下のとおりです。

※訪問介護

(サービスの提供の記録)

第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

※訪問系障害福祉サービス

(サービスの提供の記録)

第十九条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

サービス提供記録は、サービス提供の度に記録するものですので、ひと月分をまとめて作成する、といった運用は適切ではありません。

なお、訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護など)については、サービス提供記録だけではなく「サービス提供実績記録票」もあわせて作成し、サービス提供の都度、利用者から確認を得る必要があります。

※サービス提供実績記録票とは、その月のサービス予定・実績を記録する書類のこと。

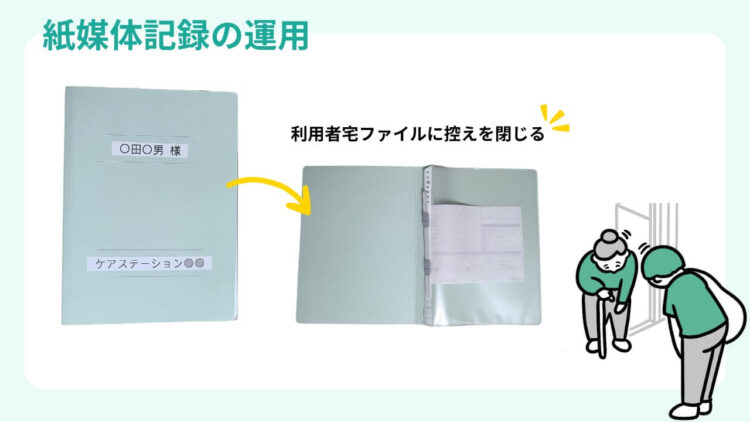

紙媒体記録での運用

紙媒体のサービス提供記録を使用する場合は、2枚複写式のものを用いるのが一般的です。

先の基準省令のとおり、利用者から求められた場合に開示しなければならないため、サービス提供の都度記録を作成し、原本を事業所にて保管、控えを利用者宅に据え置くファイルに閉じる、といった具合に運用します。

そして、サービス提供記録の原本をもとに請求ソフト等へ日々の実績入力を行い、月末月初に国保連へ提出する介護給付費請求・明細書を作成する流れになります。

直行直帰で働く登録ヘルパーの場合は、週に1回程度は事業所に立ち寄ってもらってサービス提供記録を提出させましょう。月末にまとめてドカッと持ってこられるとモニタリング報告書の作成や請求業務に支障がでてしまいます。

なお、訪問系障害福祉サービスの場合は、月末にサービス提供記録とサービス提供実績記録票の突合作業を行ってから請求業務に取りかかります。双方の記録内容に相違がないように注意してくださいね。

電子媒体記録での運用

電子媒体のサービス提供記録を使用する場合も、紙媒体と同様にサービス提供の都度、スマートフォンアプリやタブレット機器などの電子記録に入力して記録します。

ただし電子記録の場合は、控えを利用者に渡すことができませんので、利用者や家族などからいつ求められても開示(用紙出力)できるよう準備しておいてください。

また、電子記録の取り扱いは、自治体によって異なるため注意が必要です。

電子記録とは別に紙媒体の利用者確認票を作成するよう求めている自治体もあれば、そもそも電子記録の使用を認めていない自治体もあるようですので、使用する前に運用方法を確認しましょう。

※電子記録用のサービス提供利用者確認票を以下から無料ダウンロードできます。

記録の保管期間

サービス提供記録の作成後は、紙・電子いずれにしても事業所にて保管します。(電子の場合データ保存)

基準省令において定められている記録の保管期間は、

- 訪問介護・・・サービス終了日(当該利用者との契約終了日)から2年間

- 訪問系障害福祉サービス・・・サービス提供した日から5年間(少なくとも5年以上)

です。ただし、自治体によっては訪問介護の保管期間を2年ではなく「5年」としている場合もありますので、条例等を確認してください。

近頃は5年保管の自治体がかなり増えています。また、訪問介護・障害福祉ともに保管期間の起算についても、自治体によって「完結の日(契約終了の日)」とするか「記録作成日(サービス提供の日)」とするかが異なりますので必ず調べておきましょう。

訪問介護におけるサービス提供記録の必要性

繰り返しになりますが、サービス提供記録は、その作成を基準省令で義務づけられている必須書類です。

しかし、それに反して実際の介護現場では、直接支援業務ばかりに目が行き、記録を疎かにしてしまっているヘルパーが少なくありません。

もちろん、多種多様な利用者へのサービス提供は大変なことも多いでしょう。ですが、介護実務と同じぐらい大切なのがサービス提供に際する記録をきちんと残すことです。

そして、なぜサービス提供記録を残す必要があるのか?その意味をしっかり理解しておかなければなりません。

ここでは、訪問介護におけるサービス提供記録の必要性を3つに分けて解説します。

\ 記録の必要性 /

- 適切なサービス提供の「証明」になる

- 介護報酬請求の「根拠」になる

- チームケアの「連携ツール」になる

必要性①:適切なサービス提供の「証明」になる

訪問介護は、サービスの性質上、基本的に利用者とヘルパーの1対1で業務にあたります。

これは『第三者から見えない閉ざされた空間で仕事をする』という状況を意味しており、ヘルパーがどのようなサービスを実際に提供したのかは当人以外に知るすべがありません。

例えば

- ヘルパーが掃除をした後に利用者が汚してしまった

- サービス提供中に介護事故が発生してしまった

- ヘルパーが訪問した後に利用者の状態が急変してしまった

こんなとき、ヘルパーは本当に掃除をしたのか?、適切な対応をした上での事故だったのか?、健康チェックや状態観察を行っていたのか?は、第三者からわかりません。

そこで、サービス提供記録に「どのヘルパーがなにをしたのか」を具体的に残しておくことで、訪問介護計画に則ったサービスを提供した証明に、事故や苦情などが発生した際の証拠になるわけです。

サービス提供記録は、サービス提供の証拠書類であると同時に、ヘルパー自身を守る役割もあるのだと理解しておきましょう。

必要性②:介護報酬請求の「根拠」になる

訪問介護や訪問系障害福祉サービスは、都道府県等の指定事業であり、みなさんに支払われる給与は、利用者から徴収した収益だけで賄われているわけではありません。

介護報酬のうち、訪問介護は原則1~3割、障害福祉サービスは原則1割(上限負担月額あり)のみを利用者が負担し、残りは保険料や公費が投入されています。

ですので、当然ながらサービス事業者は、行政から適切な介護報酬請求がなされているか厳しく指導・監査される立場にあります。そして、その対象となる根拠書類のひとつがサービス提供記録です。

運営指導の際に細かくチェックされる

自治体からの運営指導(実地指導)時には、サービス提供記録を一枚一枚こと細かにチェックされます。

記録がなかったり、不備があったりすると介護報酬の返還を求められます。またサービス提供記録の虚偽が発覚した場合は、指定取り消しなどの重い行政処分を科せられる可能性もあるため、確実に整備しておかなければなりません。

このような話は、直接金銭のやり取りが少ない現場のヘルパーからすると関心が持てないかもしれません。

しかし、みなさんの給与に関係するとても大切なことであり、決して対岸の火事ではないのです。

必要性③:チームケアの「連携ツール」になる

サービス提供記録は、訪問介護内や多職種とのチームケアを円滑に進めるツールとしての役割も担います。

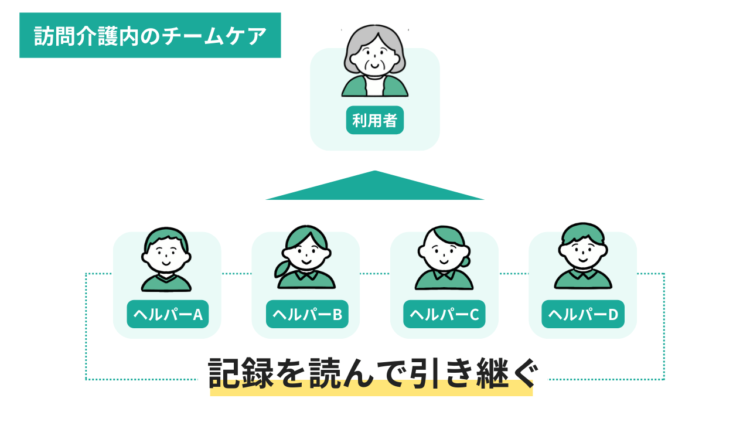

訪問介護内のチームケア

訪問介護は、ケースによって複数のヘルパーが日時をまたいで利用者へサービスを提供する場合があります。

この際、重要になるのがヘルパー間の引き継ぎです。

過去にさかのぼってサービス提供記録を確認し、得られた情報を今回のサービスに活かす、この繰り返しによりサービスの質は担保されています。

- 過去のサービス提供記録に「一昨日から右足に痛みがある」と書かれていたなら、今回の訪問では「今も痛みがあるのかを聞く、歩行時に注意して見守る。」などの対応を。

- 過去のサービス提供記録に「昨日のサービスで肉じゃがを調理した」と書かれていたなら、今日のサービスでは「魚料理を調理する」など前回と重ならない献立の提供を。

これらはほんの一例に過ぎませんが、サービス提供記録を介してヘルパー間が連携を図ることで、切れ目のない継続したサービスを提供できるのです。

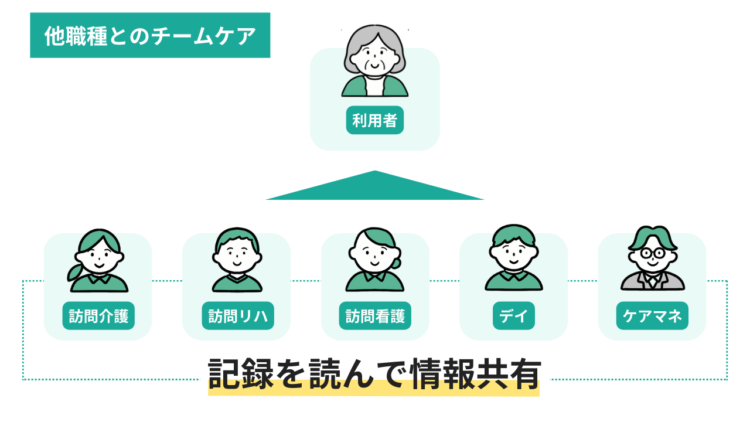

他職種とのチームケア

利用者の在宅生活は、訪問介護を含めたさまざまな専門職が連携を図ることにより支えられています。

他職種と連携する意義は、お互いの専門性を補完し合うことです。

ですから、訪問介護はチームの一員として、その専門性を活かして他の職種から得にくい情報を提供していかなければなりません。サービス提供記録に、利用者の「普段の生活状況」や「心身の変化」といった訪問介護ならではの情報を記録し、他の職種に読んでもらうことでヘルパーに期待されている情報を伝達します。

また、逆に他職種から専門的なアドバイスを得られる機会にもなりますので、訪問介護のみの視点では得られない情報や助言を受け取り、ケアサービスに活かすことも大切です。

たくさんの専門職が関わるケースでは、サービス提供記録とは別に「連絡ノート」を利用者宅に置いておき、ノートを介して連携を図ることがあります。連絡ノートがある場合は、他職種や他のヘルパー、家族等の申し送り事項を確認してからサービスを開始しましょう。

サービス提供記録の作成9つの留意点

訪問介護のサービス提供記録の作成にあたっては、以下の9点に留意します。

\ 9つの留意点 /

- サービス提供時間内に記録を作成する

- サービス種類ごとに記録を分ける

- 消えるボールペンや修正テープは使わない

- もれなく正確に記入する

- 「だ・である調」で記入する

- 具体的かつわかりやすく記入する

- 事実と推測は分けて記入する

- 「特変なし」と記入しない

- 利用者・家族に配慮した表現を用いる

留意点①:サービス提供時間内に記録を作成する

厚生労働省Q&A(15.5.30)および老計第10号に示されているとおり、サービス提供記録に記入する時間は、訪問介護の所要時間に含まれるとされています。

そのため、例えば9:00~10:00のサービス計画において、10時から記録を書き始めるのではなく、終了の5分前程度から記入を開始してください。

利用者によっては「10時までなのに5分前に記録を書きだした」と苦情を寄せてくる方もいますので、契約の際にサービス提供責任者から、記録時間は提供時間に含まれる旨を利用者へ伝えておき、理解を求めましょう。

留意点②:サービス種類ごとに記録を分ける

サービス提供記録は、実施するサービスの種類(報酬区分)ごとに記録用紙を分けて作成します。

主なサービス種類は以下のとおりです。

| 訪問介護 |

※上記区分の提供1回ごとに記録用紙1枚を作成。 |

|---|---|

| 居宅介護 |

※上記区分の提供1回ごとに記録用紙を1枚作成。 |

| 重度訪問介護 |

※提供1回ごとに記録用紙を1枚作成。 |

| 同行援護 |

※提供1回ごとに記録用紙を1枚作成。 |

| 行動援護 |

※提供1回ごとに記録用紙を1枚作成。 |

なお、訪問介護と訪問系障害福祉サービスを併用している利用者であって、連続してサービスを提供するケースの場合も同様に、それぞれ記録を分けて作成してください。

例えば、9:00~10:00の訪問介護に引き続いて、10:00~13:00に同行援護を実施する場合、双方を1枚の記録用紙にまとめて記入するのではなく、2枚に分けて記録します。

留意点③:消えるボールペンや修正テープは使わない

紙媒体のサービス提供記録を用いる場合は、消えるボールペンや修正液・テープを使ってはいけません。

これは、前者は記録の改ざんを防ぐため、後者は修正前の記入内容が分からなくなるためです。

実際にヘルパー会議室の関係事業所が、運営指導時に指摘を受けていますので注意しておきましょう。

なお、書き間違えてしまい訂正が必要な場合は、当該箇所に2重線を引き、訂正印(利用者印)を押して正しい文言を追記してください。

留意点④:もれなく正確に記入する

先述の「必要性②:介護報酬請求の「根拠」になる」で説明したとおり、サービス提供記録は行政からの運営指導で厳しくチェックされる介護給付費の根拠書類です。

その訪問一つひとつが、報酬算定の要件を満たすものであるとサービス提供記録で明らかにする必要があり、正確性をシビアに求められます。

サービス提供日時や利用者・ヘルパーの氏名、サービスの種別など、もれなく正確に記入してください。

そして、訪問介護計画に位置づけたサービス内容と記録内容に相違がないかを確認し、予定変更があったのであれば、なぜそうなったのか変更過程も含めて書きましょう。

加えて、そのサービス提供が、初回加算などの加算関連の対象訪問かどうか、通院など外出介助にかかる算入・除算時間の別などを明記しておくことも必要です。

留意点⑤:「だ・である調」で記入する

「だ・である調」か「ですます調」のどちらで記入すべきか?は、よく議題にあがる内容かと思います。

前提として、これらは報酬算定に影響を与えるものではないため、どちらの文章表現でも構いません。

ただし、「ですます調」はどうしても冗長な文章となり読みにくく、「だ・である調」は一文がすっきりとして読みやすい印象を相手に与えます。

したがって、第三者が見るサービス提供記録においては読み手に考慮すべきであり、「だ・である調」で記入する方が適していると言えます。

留意点⑥:具体的かつわかりやすく記入する

抽象的な表現やあいまいな表現を用いた記録内容では、読み手に正しく伝わりません。

基本的に具体的であればあるほど情報は伝わりやすくなります。

以下のポイントを押さえて記入しましょう。

| 主語を明確にする | 誰がなにをしたのか主語を明確にします。

例えば「本人」「長女」「長男」「次男妻」など具体的な呼称を記入します。 |

|---|---|

| 発言内容は「」を活用する | 本人や家族の発言は「」を用います。

例えば『長女より「最近、母が夜中に間食をしているようで体重が増えている」と話しがあった』というように発言内容を具体的に書きます。 |

| 数字や例え表現を活用する | バイタルや食事水分量、排泄物、傷・あざ、痛み等は、数字や例え表現を用いて記入します。

|

留意点⑦:事実と推測は分けて記入する

ヘルパーの推測と事実の区別がわかるように記入します。

例えば「ヘルパーが目を離した間に転倒した」は、推測になります。なぜなら、利用者が転倒した様子をヘルパーは見ていませんので、転倒したのか、それとも単に座り込んでしまったのか、わからないからです。

事実に対する自身の推測を書く場合は、推測の部分を「○○と考えられる」と表記し、以下のように「事実⇒推測+推測の理由」の構成を基本として記入してください。

- トイレ掃除後に居室へ戻ると、ソファー前の床に本人がうつ伏せの状態で倒れているのを発見する。全身状態を確認、右手首と右ひざに軽い痛みあり、本人は「なにが起きたのかよくわからない…」とのこと。痛みの個所が右手首と右ひざであることから、ソファーから立ち上がろうとした際に前のめりに転倒したと考えられる。

その他、推測であっても、例えば「37.5℃の熱があり咳をしていたため、風邪を引いている様子」というような医療的な判断に関する推測は書いてはいけません。実際に風邪を引いているかどうかを診断するのは、医師であり、ヘルパーの役割は医療へつなぐことです。

ですので、利用者が医療的な判断を要する状態にあるのなら、「受診をすすめる」「主治医への連絡が必要」など、あくまでヘルパー業務の範囲内で記入するようにしましょう。

留意点⑧:「特変なし」と記入しない

サービス提供記録の特記事項に「特変なし」とのみ書くのは適切ではありません。

もちろん特段の大きな状態変化がない利用者はたくさんいますし、「特変がなかった」ということ自体はとても大切な情報になります。

しかし、ここで重要なのは「なにに対してなぜ特変がない」と判断したのか、その根拠まで示すことです。

- 顔色やバイタルに変わりがなかったら?

- いつも通り立位や歩行が安定していたから?

- 食事・水分量に変化がなかったから?

特変なしと判断した何らかの理由が必ずあるはずです。

なんとなく利用者へサービスを提供し、なんとなく書くだけでは記録を残す意味がありません。

専門職として利用者をしっかり観察し、判断の根拠を付け加えて記入しましょう。

留意点⑨:利用者・家族に配慮した表現を用いる

サービス提供記録は、他職種やヘルパー、自治体だけでなく利用者や家族も見ることがある書類です。

例えば「ひどい」「汚い」「勝手に」「しつこい」といった尊厳を傷つけるような表現の使用は控えてください。利用者や家族が読んだときにどのように感じるか、嫌な気持ちにならないかに気を配り、適切な言葉を選んで記入しましょう。

また、利用者から「誰にも知られたくない秘密」を打ち明けられた場合は、プライバシーに配慮して記録に残さない、などの対応も必要です。

利用者や家族からすると、専門用語や略語を使われても理解できず、意味が伝わりません。混乱を招かないように、できるかぎり平易な言葉に言い換えます。

\ 言い換え一覧 /

| 専門用語・略語 | 言い換え表現 |

| 不穏 | 機嫌が悪い、落ち着きがない |

| 傾眠 | うとうとする |

| 徘徊 | 歩き回る |

| 褥瘡 | 床ずれ |

| 拘縮 | 関節が動かしにくくなる |

| 浮腫 | むくみ |

| 振戦 | ふるえ |

| 疼痛 | 痛み |

| アイテル | 膿 |

| 汚染 | 汚れる、汚す |

| 失禁 | トイレに間に合わない、もれる |

| 誤嚥 | 食べ物や水分が気管に入ってしまう |

| 仰臥位 | あおむけ |

| 腹臥位 | うつぶせ |

| 側臥位 | 横向き |

| 座位 | 座った状態 |

| 立位、立位介助 | 立った動作、立ち上がりの介助 |

| 体位変換・体位交換 | 寝返り、体の向きを変える |

| 更衣、更衣介助 | 着がえる、着がえの介助 |

| 患側 | 障害がある側 |

| 健側 | 障害がない側 |

| 臀部 | お尻 |

| 口腔 | 口の中 |

| 頸部 | 首 |

| 大腿部 | ふともも |

| 腋窩 | 脇の下 |

| KT | 体温 |

| CM | ケアマネジャー |

| NS | 看護師 |

| PT | 理学療法士 |

| ST | 言語聴覚士 |

| OT | 作業療法士 |

サービス提供記録の書き方を項目別に6ステップ解説

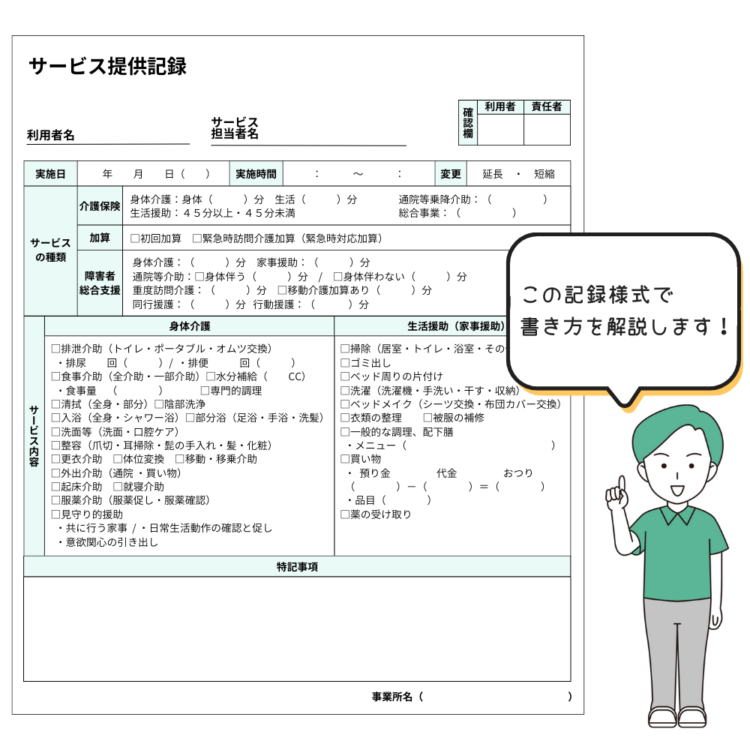

サービス提供記録の様式に定めはありませんが、先の「訪問介護のサービス提供記録(実施記録)とは」で述べた項目を網羅したものを使用してください。

ここでは、ヘルパー会議室が独自に作成した上記の様式イメージをもとに、各項目ごとの書き方を6つのステップに分けて解説していきます。

\ 書き方6ステップ /

- 利用者名・サービス担当者名

- 実施日時・変更の有無

- サービス種類

- サービス内容

- 特記事項

- 利用者確認欄

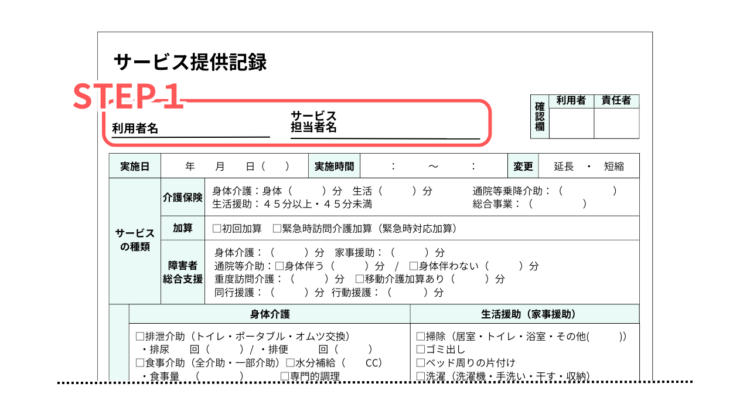

STEP1:利用者名・サービス担当者名

利用者とヘルパー(サービス担当者)の氏名をフルネームで記入します。

利用者とヘルパー(サービス担当者)の氏名をフルネームで記入します。

なお、そのサービス提供が初回加算の対象訪問である場合は、ヘルパーの氏名とあわせて、同行したサービス提供責任者の氏名も記入してください。(サ責が単独訪問した場合は、サ責の氏名のみ)

これは初回加算の算定要件(初月内のサービス提供責任者の訪問)を満たしている証明となりますので、必ず明記しておきましょう。

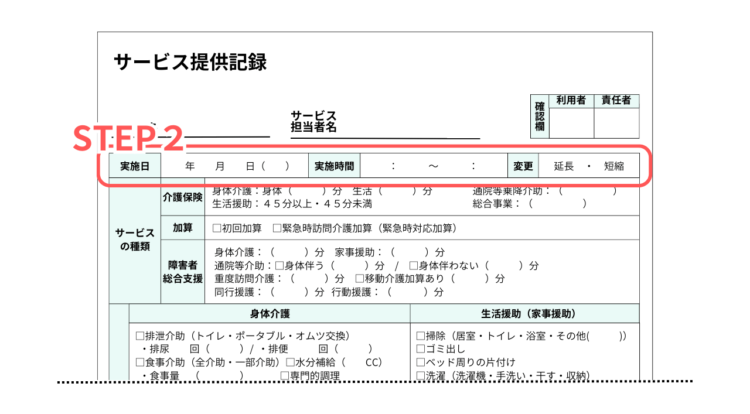

STEP2:実施日時・変更の有無

サービス提供日およびサービス提供に要した時間を記入します。

サービス提供日およびサービス提供に要した時間を記入します。

なお、実施時間については、訪問介護計画に定めた時間ではなく、実際にかかった時間を記入してください。

例えば、

- 訪問介護計画に位置づけた時間…11:00~12:00

- 実際にかかった時間…10:55~11:55

だった場合、サービス提供記録には10:55~11:55と書きます。

11時きっちりに開始し、12時ちょうどに終了することは現実的に考えられず、また交通事情などによる多少の時間前後もあるはずですので、基本的に「1分」単位で正確な時間を記入しましょう。

その他、ケアの拒否などアクシデントにより予定通りにサービス提供が進まず、所要時間の短縮・延長があった場合は、変更欄に丸をつけておきます。

ちなみに、ケアマネに提出するサービス提供票(実績)の実績時間は、計画と実際の提供時間に15分以上の差がなければ計画上の時間でOKとしている自治体が多いです。(※大阪市など複数の自治体に確認済ですが、自治体によって異なる場合あり。)

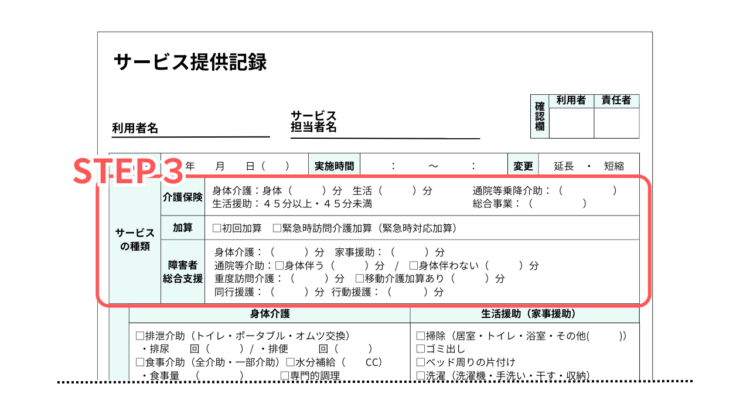

STEP3:サービス種類

サービスの種類に応じて算定する区分の所要時間を記入します。

サービスの種類に応じて算定する区分の所要時間を記入します。

例えば、訪問介護で身体介護中心型30分以上60分未満に引き続いて生活援助中心型20分以上45分未満を算定する場合なら「身体60分生活30分」など、居宅介護で家事援助30分以上45分未満を算定する場合なら「家事援助45分」などのように書きましょう。

その他、そのサービス提供が、初回加算や緊急時訪問介護加算(障害福祉サービスは緊急時対応加算)などの対象訪問であるなら当該箇所にチェックを入れておきます。

本様式では、区分ごとに「○分」と時間を記入する形式を採用していますが、「分」が付いていない書式の場合は、サービスコードの略称を記入しても良いかと思います。例えば、訪問介護であれば「身体1」や「身体2生活2」など、居宅介護であれば「身体1.5」や「家事0.5」などです。

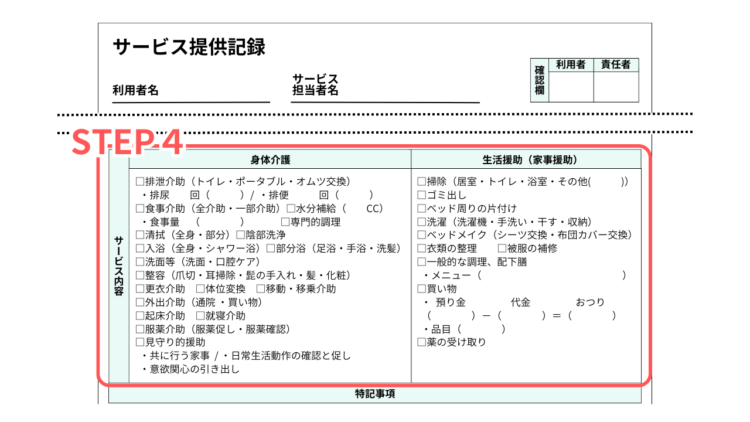

STEP4:サービス内容

実施したサービス内容にチェックを入れます。

原則として、訪問介護計画および個別支援計画に位置づけていないサービス内容の提供はできません。

したがって、基本的に計画上のサービス内容と記録上のサービス内容は合致する必要があります。チェックもれがないよう確実に記入してください。

もし、計画に盛り込んだサービス内容を実施できなかったのであれば、なぜできなかったのかを後術(STEP5)の特記事項に書いておきましょう。

STEP5:特記事項

特記事項とは、その名のとおり「特別に書くべき事項」を記入する項目です。

そのため、STEP1~4で解説した項目で共有できる内容を、重ねて書く必要はありません。

記録作成に避ける時間は限られていますので、できるだけチェック項目などで共有して効率化を図りましょう。

そして、特記事項欄には、チェック項目などで共有し切れない内容の補足やその訪問で発生した出来事、利用者の心身の状態、生活の状況などを記入してください。

特記事項に書くべき内容の詳細は、次章で記入例を交えて解説します。

STEP6:利用者確認欄

記録を書き終えたら、利用者確認欄に押印をもらいます。

省令上、押印は必須ではないためサインでも構いません。

ただし、訪問の度にサインをもらうのは手間になりますので、シャチハタや認印など訪問介護用の印鑑を準備してもらっておくと良いでしょう。

提供記録の控えを確認し、サービスの実施状況などを把握(モニタリング)するのは、サービス提供責任者に求められる業務のひとつです。

サービス提供責任者は、各ヘルパーから提供記録を回収したら、必ず内容を確認して情報を収集してください。そして確認後には押印またはサインをしておきましょう。

【記入例つき】サービス提供記録の「特記事項」に書くべき内容

サービス提供記録の特記事項は、以下の4項目を軸に記入します。

なお、これら4つすべてに対する内容を毎回書く必要はありません。これから記入例を交えて各項目の解説をしていきますので、適宜、必要性を判断して記入してください。

\ 4つの項目 /

- 「予定変更」に関する補足事項

- 「サービス内容」に関する補足事項

- 「報酬算定」に関する補足事項

- 「サービス実施状況」に関する事項

内容1:「予定変更時」に関する補足事項

提供日時の変更やケア拒否等によるサービス内容の変更・短縮・延長など、当初予定していたサービスが変更となった場合の補足事項を記入します。

記入例

- 天候不良により外出介助(買い物同行)を中止。買い物代行に変更して対応する。身体2⇒生活2で算定。

- 血圧を測定すると、1回目165/108、2回目171/95とかなり高い状態。水分補給促すも下がらなかったため入浴を中止する。ヘルパーより本人に「○○先生から指示されていた血圧よりも高くお風呂に入ると危険なので、代わりにお体拭きましょうか」と伝え、本人了承のもと全身清拭に変更して対応する。

- ヘルパー訪問時インターホンを鳴らしても出てこられず本人不在。その場で15分ほど待機していると帰宅される。「ヘルパーさん来るの忘れてて出かけてた」とのこと。10時15分よりサービス開始となる。

- 「今日は寒いからお風呂入るのやめとくわ」と本人から言われる。居室、脱衣所の暖房をつけ、改めて「暖めておきましたので、お風呂に入りませんか?温もりますよ」と声かけするも「部屋から出たくない」と気持ちが変わらず入浴を中止。その後、足浴を提案すると「足湯だったらする、ありがとう」とのことだったため、足浴に変更して対応する。身体2⇒身体1で算定。

※買い物同行⇒買い物代行、入浴介助⇒全身清拭など代替サービスを提供する場合は、事前にサービス担当者会議で協議し、ケアプランおよび訪問介護計画書に位置づけておくことが必要です。加えて、身体2⇒身体1など計画上の所要時間を短縮・延長する場合は、ケアマネが認める範囲で算定可能とされていますが、この場合も必要に応じてケアプランおよび訪問介護計画書の変更を行ってください。

内容2:「サービス内容」に関する補足事項

先述の「STEP4:サービス内容」でチェックした項目の補足を記入します。

例えば、

- 排泄の有無・量・性状

- 食事の献立、食事・水分摂取量

- 清拭した部位

- 入浴の内容(全身浴、シャワー浴、足・手などの部分浴・洗髪など)

- 外出介助の行き先、移動手段など

- 服薬介助の内容(促し、確認など)

- 掃除した場所(トイレ、居室、風呂など)

- 洗濯の方法(洗濯機、手洗い、干し、たたみ)

- 買い物代行時の品目、預り金・代金・おつり

などの補足事項を書きましょう。

※本様式のように別に補足欄が設けられている場合は、そちらで共有してください。(特記事項に重ねて記入する必要はない)

内容3:「報酬算定」に関する補足事項

報酬算定に関する補足事項を記入します。

具体的には

- 初回加算、緊急時訪問介護加算(緊急時対応加算)の補足

- 見守り的援助の詳細(訪問介護のみ)

- 通院介助などの外出に係るタイムライン、算入・除算時間の別

を記入し、報酬算定の根拠を明確にしましょう。

記入例

初回加算

先の「STEP1:利用者名・サービス担当者名」と「STEP3:サービス種類」で解説したとおり、サービス担当者名にサービス提供責任者の氏名を記入すること、初回加算欄にチェックを入れることで算定要件の根拠となりますので、特記事項への記入は不要です。

ただし、チェック欄がない様式の場合は、以下の内容を記入しておいてください。

- 初月内にサービス提供責任者が訪問したため初回加算を算定。

緊急時訪問介護加算(緊急時対応加算)

緊急時訪問介護加算(緊急時対応加算)の算定にあたっては、「緊急要請のあった時間」「要請の内容」「当該訪問介護の提供時刻」「加算算定対象である旨」を記録しておくこととされており、そのサービス提供が当該加算の対象訪問である場合は、これらを特記事項に記入します。

- 13時05分に妻より事業所へ入電。「夫が床に座り込んだまま立ち上がれない。トイレに間に合わなくて便が漏れてしまっているので助けてほしい」と緊急訪問の要請あり。担当ケアマネジャー○○氏へ連絡し、要請内容を伝え、緊急訪問の必要性ありと判断。13時50分に訪問し、床に座り込んでいる本人をベッドへ引きあげ、ベッド上にて陰部洗浄・排せつ介助を実施する。当該訪問は居宅サービス計画に位置づけられたサービス提供日時以外の身体介護中心型のサービス提供であり、緊急時訪問介護加算の算定要件を満たしているため同加算を算定。

※障害福祉サービスの緊急対応加算の場合は、ケアマネに緊急訪問の必要性を判断してもらう必要はありません。また上記例の「居宅サービス計画」を「個別支援計画」に置き換えてください。

特記事項欄のスペースが足りず書ききれない場合は、別に緊急時訪問介護加算用の記録用紙を設ける、または支援経過記録へ記入する等で対応し、「詳細は別紙○○記録を参照」などと記入しておきましょう。

見守り的援助

自立生活支援のための見守り的援助は、利用者の安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものでなければ身体介護の算定対象となりません。

例えば、共に掃除を行う場合であって、利用者が掃除機をかけ、ヘルパーが床ふきをする等のサービス提供では算定できないため、特記事項にヘルパーがきちんと利用者のそばで安全に配慮しながら、見守りや共同実践を行った旨を明記しておきます。

- 転倒しないよう本人へ声をかけながらを洗濯物を取り入れ、一緒にたたむ。

- 肉じゃがとみそ汁を本人と一緒に調理した。食材を切る際は、安全確保のため手助けする。調理中に「お疲れではないですか?無理しないでくださいね」と声をかけると「大丈夫。久々に自分で料理すると楽しい。次はサバの味噌煮を作りたい」とのことで、意欲的な様子だった。

通院介助

訪問介護の通院・外出介助(身体介護)、居宅介護の通院等介助により通院の介助を実施した場合は、タイムライン形式で介助内容および算定可否時間の区別がわかるように記入します。

通院介助は、1回のサービス中に算定できない時間帯(院内等)がどこかで発生するはずですので、提供中に時間と介助内容をメモしておくと良いでしょう。

| 時間 | 介助内容 | 算入時間 | 除算時間 |

| 10:05~10:10 | ・健康チェック ・通院の説明 ・持ち物確認等の受診準備 |

7分 | 0分 |

| 10:10~10:30 | 車いすにて自宅⇒○○病院まで移動の介助 | 20分 | 0分 |

| 10:30~10:33 | ○○病院到着、受付の介助 | 1分 | 0分 |

| 10:33~11:05 | 院内待ち時間 | 0分 | 25分 |

| 11:05~11:10 | 診察 | 0分 | 5分 |

| 11:10~11:20 | 会計待ち時間 | 0分 | 10分 |

| 11:20~11:22 | 会計の介助 | 2分 | 0分 |

| 11:22~11:40 | 車いすにて病院⇒自宅まで移動の介助 | 20分 | 0分 |

特記事項欄のスペースが足りず書ききれない場合は、別に通院介助用の記録用紙を設けて記入し、「詳細は別紙通院介助記録を参照」などと書いておきましょう。

同行援護、行動援護、重度訪問介護による外出

同行援護、行動援護、重度訪問介護により外出介助を実施した場合も、先の通院介助と同様に、タイムライン形式で介助内容および算定可否時間の区別がわかるように記入します。

以下は同行援護の場合の記入例です。

| 時間 | 介助内容 | 算入時間 | 除算時間 |

| 10:00~10:15 | 自宅⇒○○バス停まで転倒や事故に注意しつつ移動の介助および視覚情報の提供を行う | 15分 | 0分 |

| 10:15~10:30 | ・バス乗車の一部介助 ・乗車中の姿勢保持の介助、気分不良の確認を行う |

15分 | 0分 |

| 10:30~10:45 | ・○○バス停到着 ・バス降車の一部介助 ・○○バス停⇒△△スポーツセンターまで転倒や事故に注意しつつ移動の介助および視覚情報の提供を行う |

15分 | 0分 |

| 10:45~12:15 | スポーツセンター職員へ引継ぎ、館内は同職員に対応してもらう | 0分 | 90分 |

| 12:15~12:30 | △△スポーツセンター⇒○○バス停まで転倒や事故に注意しつつ移動の介助を行う | 15分 | 0分 |

| 12:30~12:45 | ・バス乗車の一部介助 ・乗車中の姿勢保持の介助、気分不良の確認を行う |

15分 | 0分 |

| 12:45~13:00 | ・○○バス停到着 ・バス降車の一部介助 ・○○バス停⇒自宅まで転倒や事故に注意しつつ移動の介助および視覚情報の提供を行う |

15分 | 0分 |

行動援護や重度訪問介護の場合は、除算時間がないケースが多いと考えられ、この場合は算定・除算の別を記入する必要はありません。また、重度訪問介護で移動介護加算を算定する場合は、その旨を明記しておいてください。

内容4:「サービス実施状況」に関する事項

訪問介護計画にもとづいて実施したサービスの流れや状況の詳細を記入します。

本項の記入にあたっては、以下視点から内容を付け加えましょう。

\ 記録の視点 /

| 視点① 心身の状態 |

バイタル、顔色、痛みの有無、皮膚トラブルの有無、身体機能、健康状態、心の状態(悩みごとや困りごとの有無)、認知機能、会話(ヘルパーの声かけに対する反応や言動)など |

|---|---|

| 視点② 日常生活の状況 |

普段の生活における排せつ状況や食事状況、服薬状況、外出の頻度、生活リズム、社会(他者)との関わり、 家族との関わり、住宅環境(室内環境)など |

| 視点③ 自立支援 |

利用者が「自ら行ったこと」や支援過程の中で「できるようになったこと」、これまで「自分で行ってきたことを継続して行えているか」、「できなくなってきたこと」はないか |

| 視点④ リスクマネジメント |

介護事故予防のため、ヘルパーがなにに気をつけて介助を行ったのか |

記入例

排泄

- ベッド上にてオムツ交換、陰部の洗浄を行う。便:茶褐色・バナナ1本分、尿:パット内ごく少量。介助時は本人自ら腰を上げる動作を無理なく行えている。左臀部(お尻の左側)に直径2cm程度の発赤あり、医師の指示どおりアズノール軟膏をぬる。本人いわく「全然痛くない」とのこと、様子観察を続ける。

- 訪問時より穏やかな表情見られ、顔色も良好。「トイレに行きたい」とのことで、ベッドからトイレまで転倒に気をつけながら見守りの介助を行う。トイレ内の排せつ動作は危険なく自身で行えている。足取りもスムーズで、歩行状態に特段の変化はない様子だった。

入浴

- 訪問時より笑顔見られ、「ほな、さっそく風呂いこか!」と活気あり。血圧123/65と安定。以前は車いすで居室から脱衣所まで移動していたが、近ごろは杖歩行にて移動できており、片麻痺の状態が改善してきている様子。衣服の着脱、上半身の洗身、洗髪は危険なく自身で行えている。湯温40℃で10分程度湯船につかり、最中には「まだまだリハビリ頑張って、前みたいに外を歩き回りたい」と意欲的な発言が見られた。

- 血圧128/71と安定。本人から「今日は暑いからシャワーだけにする」と要望があったため、湯船にはつからずシャワー浴にて対応する。立ち上がり時にふらつきがあり、聞くと「立つときに膝が少し痛いねん」とのこと。1週間ほど前から時々チクチクと痛むことがあるようで、主治医への相談をすすめる。様子観察を継続、移動時は本人の近くで見守りや支えが必要。

食事

- 献立:ごはん、みそ汁、小松菜のおひたし、卵焼き、筑前煮

水分摂取:お茶200cc程度

ごはん、小松菜のおひたし、卵焼きは完食、みそ汁と筑前は2割ほど残される。本人より「味がうすくてかなわん。どうにかならんか。」とのこと。ヘルパーから「○○先生から塩分を控えるよう言われていまして、薄味でもおいしく食べれるように考えますね」と伝え、しぶしぶ納得される。 - 献立:ごはん、みそ汁、焼き鮭、ひじきの煮物、ヨーグルト

水分摂取:お茶150cc程度

主食、副食ともにほぼ完食される。途中まで自身で食事動作を行えていたが、6割ほど食べたところで箸が止まる。「すこし疲れた。腕が上がりにくい。」とのこと。ヘルパーの介助に切り替え、食事が気管に入らないよう注意しながら一口ずつ口元へ運び、最後まで食べることができた。

外出(買い物同行)

- 訪問時より表情が硬く、「今日は寒いから外に出たくない」とのこと。購入したい物を本人と一緒に考えていると「やっぱり自分の目で見たいから行く」と気が変わり、スーパー○○まで外出する。往路・復路10分程度の道のりを転倒に注意しながら歩行に付き添う。店内では自身で品定めされ、笑顔多く楽しそうな様子だった。

- スーパー○○、○○ドラッグストアーまで外出。往路・復路10分程度の道のりを車いすにて移動の介助を行う。スーパー内では自身でカートを押して歩き、ヘルパーは転倒に注意しつつそばで見守りながら店内を回る。帰り道に知人と偶然会い、少しの間、談笑され「週に1回でもこうやって外に出るのは大事やな」と嬉しそうな表情だった。

服薬

- 12:00に通常訪問。血圧163/101といつもよりかなり高く、薬カレンダーを確認すると今朝の薬を飲み忘れている様子。昼に朝の薬を服用して良いのか分からず、訪問看護に連絡し指示を仰ぐ。○○氏より「今、薬を飲んでもらってください」とのことだったため、本人へ服薬を促し、飲んでもらった。

- 飲み忘れることなく薬を飲めているが、本人より「薬が少し大きくて飲みにくい」との訴えあり。明日○○病院への通院日なため、「明日病院へ行ったときに、○○先生へ相談してみましょうか」と伝える。

掃除

- 訪問時、あいさつするも起床されず。数回声かけし「あーもうヘルパーさん来る時間か」と反応されたが、うとうとしている状態。居室の掃除機がけ、トイレ掃除を行っているとベッドから起床され、顔を洗ってから朝食を摂る。本人に話を聞くと「夜中にトイレで起きて、なかなか寝つけなかった」とのこと。近頃、夜中に尿意で起きることが増えているようで、生活リズムが崩れてきている様子。

- 本人と一緒に床の拭き掃除を行う。掃除中は仕事の話をされ、「最近は上司が話を聞いてくれて、うれしい。職場の人間関係もうまくいってる」とのことだった。1年程前に比べると、精神的に不安定になることが減り、落ち着いている様子。

- 居室の掃除機がけ、風呂掃除を行う。トイレの掃除については、継続して自分で行えている。

調理

- 調理内容:米1.5合炊き、みそ汁、ほうれん草おひたし、肉じゃが

作り置き分を含めて調理。調理中は、本人にキッチン近くの椅子に腰かけてもらう。ヘルパーの横に座りながら、おいしい味付けの方法を教えてくれた。 - みそ汁、コロッケ、トマトサラダの調理をヘルパーが行い、本人には皿への盛り付けを行ってもらった。調理に使用する食材の購入は本人自ら行えているとのこと。

- タラの煮つけとけんちん汁を本人と一緒に調理。安全確保のため食材を切る、煮るなどの作業を手助けしながら進める。調理後には「自分で作ったものを食べるとおいしいね。次はサバの味噌煮込みも作ってみたい」と話され、意欲的な様子だった。

買い物代行

- 品目:食品、日常品

金銭:預り金(5300円)-代金(2988円)=おつり(2312円)

本人と相談しながら買い物リストを作成する。スーパー○○へ買い物代行。帰宅後、購入した品物を本人と一緒に確認して冷蔵庫へしまう。 - 品目:食品

金銭:預り金(3321円)-代金(3120円)=おつり(201円)

訪問時、ちょうど朝食を済ました後だったようで笑顔で出迎えてくれる。「買ってほしいものメモしといたよ」と買い物リストを本人が作成してくれていた。リストを一緒に確認し、スーパー○○へ買い物代行。帰宅後、ヘルパーの不注意で卵を床に落として割ってしまい、本人へ謝罪する。「全然気にしないで大丈夫」とのことだったが、事業所へ連絡して指示を仰ぐ。事業所より弁償することとなり、本人へ改めて謝罪した。

サービス提供記録の完成例

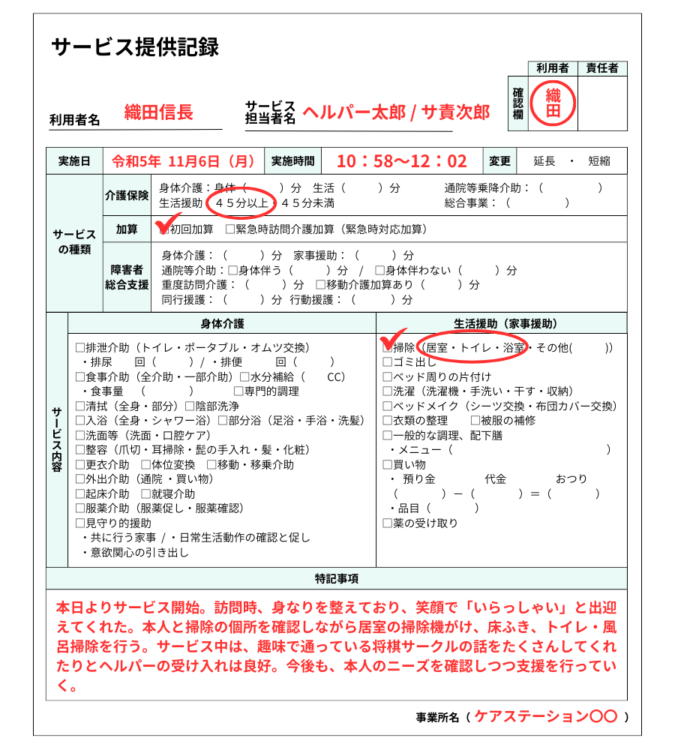

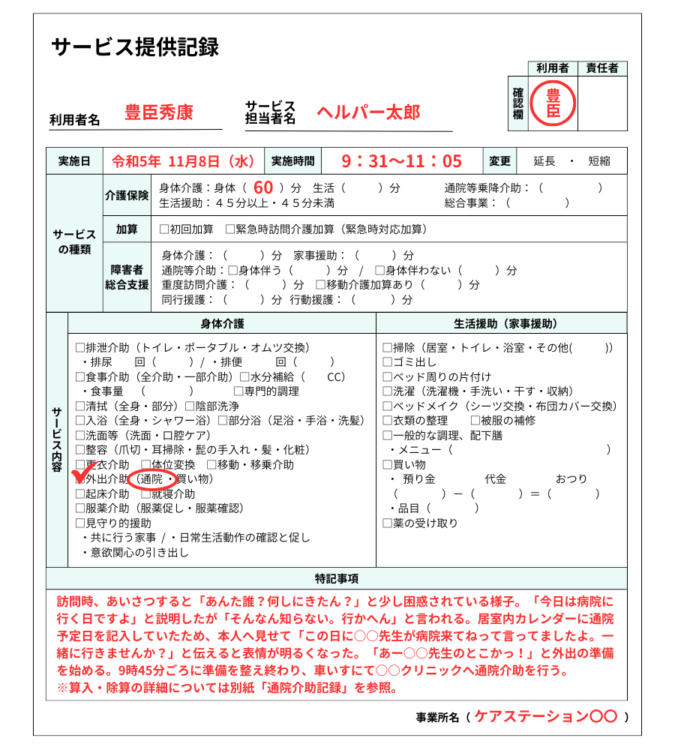

さいごに、これまで解説してきたサービス提供記録の留意点や書き方を踏まえた完成例を3つ紹介します。あくまで例にはなりますが、実際に記録を書くときにイメージしやすくなるはずです。

完成例①

訪問介護で生活3(掃除)、初回加算を算定する場合の例。

完成例②

訪問介護で身体2(通院介助)、算入・除算は別紙で作成する場合の例。

完成例③

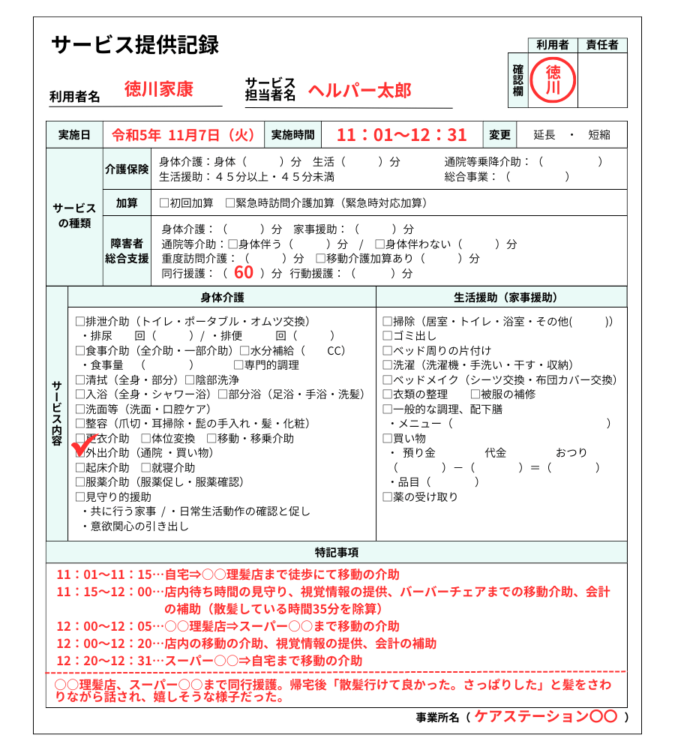

同行援護で1.0(60分)、理髪店とスーパーへの移動介助、理髪店内の一部に中抜き(除算)時間が発生する場合の例。

さいごに

訪問介護のサービス提供記録書き方マニュアルは以上となります。

サービス提供記録の基本的な運用や書き方は、本マニュアルで網羅しているはずですので、繰り返し読んで学んでくださいね。

また、当サイト「ヘルパー会議室」では、ホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。

この機会にあわせてチェックしておきましょう。