- 訪問介護の通院介助記録ってなに?

- 通院介助記録って何をどう書けばいいのイマイチわからない…

- 通院介助記録ってなんで必要?

訪問介護の通院介助記録は、行政からの実地指導でもチェックされる超重要な書類のひとつ。

ですが「そもそも通院介助記録を作ってない」「書き方がわからず時間がかかる…」「ていうかサービス実施記録だけではダメなの?」と、悩みや疑問を抱えている方が多いですよね。

そこで今回は通院介助記録の『すぐつかえる書き方』を文例をまじえて解説していきます。

本記事のとおり書けば、実地指導でも指摘されにくい通院介助記録の完成です。

本記事の最後に、通院介助記録の完成例を用意してますので最後まで読んでくださいね。

訪問介護の通院介助記録とは?

訪問介護の通院介助記録とは、通院介助サービスの提供記録のことを指します。

具体的には、受診内容・介助内容・時間・医師からの指示など、第三者からみて可視化できるように作成します。

通院介助記録はケアマネとの連携ツールとしても利用できるかなり有益な記録。

訪問介護における通院介助記録の必要性

なぜ通院介助記録は必要なのか?というと理由は介護報酬請求の“根拠”になるためです。

そもそも訪問介護の通院介助は、サービス内に「算定できる時間帯」と「算定できない時間帯」が混在している特殊なサービスとなっています。

- 通院準備

- 利用者宅から交通機関までの介助

- 交通機関への乗り降りの介助

- 車内での気分確認などの援助

- 交通機関から病院までの介助

- 受診手続きなど

- 院内介助(病院が対応不可、かつ利用者の状態により安全確保、移動、排泄などの介助のみ可)

- 会計、次回予約など手続き

- 移動車内で気分確認などの援助が必要ではない場合

- 院内介助(病院側が対応できる場合、利用者の状態的に不必要な場合)

- 院内での単なる待ち時間

参考:【算定ポイント】訪問介護の「通院介助」とは?介助の流れと4つの注意点

このように利用者の状態や状況によって算定の可否が変わるため、「算定できる・できない」を明確にして介護報酬請求を行わなければなりません。

ここは行政からの実地指導でつっつかれるチェックポイントですので『正しい請求をしている』納得材料として通院介助記録は必須なのです。

参考:【完全版】訪問介護の実地指導対策マニュアル【必要書類一覧表あり】

ちなみに過去に通院介助記録が無いことから介護報酬の返還を求められたケースがあります。

詳しい書き方は後で解説していますので必ずチェックしてくださいね。

通院介助記録はサービス実施記録とは「別に」作成すべき

通常、訪問介護ではサービス提供ごとに「実施記録」を作成するため、通院介助記録をわざわざ書く必要はないのでは?と疑問に感じるかもしれません。

確かにそのとおりで、実施記録に書けるならOK。

ですが一般的な実施記録には、通院介助の『算定可否部分の詳細』を書ける余白がないですよね。

そのため通院介助については実施記録とは別に記録を作成すべきなのです。

シンプルに実施記録の余白不足の問題・・・

【文例あり】訪問介護の通院介助記録のつかえる書き方

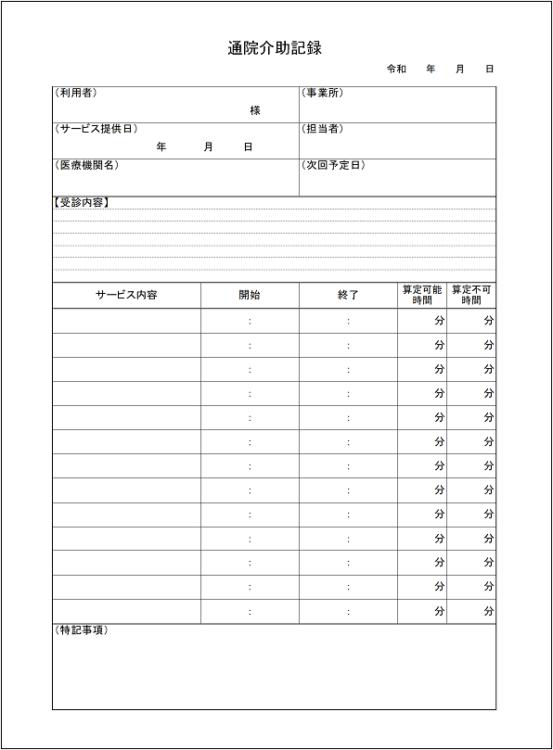

上記は訪問介護の通院介助記録のイメージ画像です。(実際に使用しているもの)

ここでは通院介助記録で悩みがちな3つの項目ごとに書き方や文例を解説していきます。

- 受診内容

- サービス内容と時間

- 特記事項

項目①『受診内容』の書き方

受診内容の項目には、下記3点を中心に箇条書きで記入すればOKです。

- 「診察」はあったのか

- 「検査」はあったのか

- 「薬の処方」はあったのか

受診内容の詳細は特記事項に書きます。

項目②『サービス内容と時間』の書き方と文例

サービス内容、時間の項目は実地指導でチェックされる個所なので一番重要だと認識してください。

前述したとおりポイントは「算定の可否を明確に分けて書けているか?」です。

具体的には時系列形式で下記を記入します。

- ①サービス内容を書く

- ②サービス内容に要した時間を書く

- ③、①②に対して算定対象時間と不可時間を明確に書く

イメージしやすいように記入例を用意しました。

- 10時00分~10時05分

【サービス内容】入室し体調確認。本人に通院の説明。

【算定対象時間】5分

【算定不可時間】0分

- 10時05分~10時20分

【サービス内容】通院準備。更衣介助、診察券、薬手帳などの持ち物確認。

【算定対象時間】15分

【算定不可時間】0分

- 10時20分~10時25分

【サービス内容】自宅からタクシーまでの移動介助。タクシーの乗車介助。

【算定対象時間】5分

【算定不可時間】0分

- 10時25分~10時40分

【サービス内容】タクシー車内。

【算定対象時間】0分

【算定不可時間】15分

- 10時40分~10時45分

【サービス内容】タクシー降車介助。病院内へ移動介助。受付の介助。

【算定対象時間】5分

【算定不可時間】0分

- 10時45分~10時47分

【サービス内容】待合いまで移動介助。

【算定対象時間】2分

【算定不可時間】0分

- 10時47分~11時10分

【サービス内容】診察待ち。

【算定対象時間】0分

【算定不可時間】23分

- 11時00分~11時07分

【サービス内容】トイレまで移動介助。トイレ内にて排泄介助。

【算定対象時間】7分

【算定不可時間】0分

- 11時07分~11時15分

【サービス内容】診察待ち。

【算定対象時間】0分

【算定不可時間】8分

- 11時15分~11時17分

【サービス内容】診察室まで移動介助。

【算定対象時間】2分

【算定不可時間】0分

- 11時17分~11時25分

【サービス内容】診察。

【算定対象時間】0分

【算定不可時間】8分

- 11時25分~11時27分

【サービス内容】会計まで移動介助。

【算定対象時間】2分

【算定不可時間】0分

- 11時27分~11時40分

【サービス内容】会計待ち。

【算定対象時間】0分

【算定不可時間】13分

- 11時40分~11時42分

【サービス内容】会計の介助。

【算定対象時間】2分

【算定不可時間】0分

- 11時42分~11時44分

【サービス内容】タクシーまでの移動介助。タクシー乗車介助。

【算定対象時間】2分

【算定不可時間】0分

- 11時44分~12時01分

【サービス内容】タクシーまでの移動介助。タクシー乗車介助。

【算定対象時間】0分

【算定不可時間】17分

- 12時01分~12時06分

【サービス内容】タクシー降車介助、自宅まで移動介助。

【算定対象時間】5分

【算定不可時間】0分

- 12時06分~12時15分

【サービス内容】手洗い、片付け、記録の記入し退室。

【算定対象時間】9分

【算定不可時間】0分

こんな感じで記入します。

ちなみに通院介助はサービス中にメモをとるようにしてくださいね。

「何時に自宅を出発して、何時に到着して、何時に診察に呼ばれて・・・」ってことを後から思い出すのは難しいです。

項目③『特記事項』の書き方と文例

通院介助記録の特記事項には、受診内容の詳細を書きます。

具体的には下記の3つ。

- 主治医からの指示

- 検査結果

- 処方薬の変更があったか

検査をしていないのであれば書く必要はありません。

特記事項の記入例を2パターン紹介しておきます。

【文例①】

- 血液検査の結果○○で前回検査より○○だったため、内服薬○○⇒○○に変更となった。日常生活上では食事の塩分を控えるように主治医より指示あり。

【文例②】

- 血液検査の結果○○と、前回と比較し大きな変化なし。主治医からはこれまでどおり転倒に注意して生活するようにとの事。内服薬は特に変更なく2週間分処方。

丁寧語で書かなくてもOK。シンプルに書きましょう。

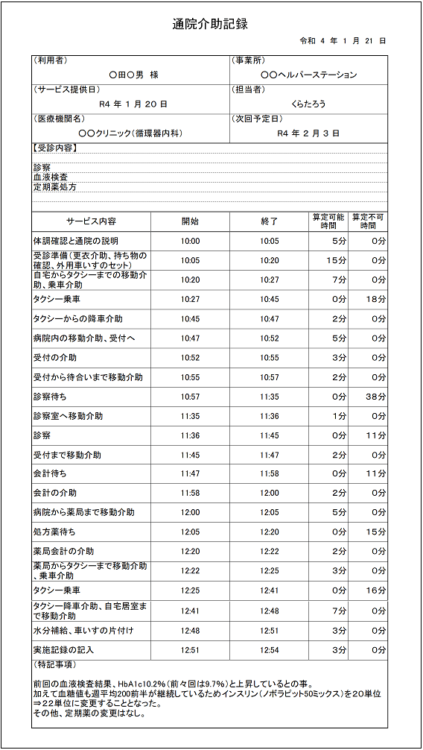

通院介助記録の完成例はこちら

これまで解説した通院介助記録の書き方を押さえた完成例を用意しました。

下記は実地指導でも指摘されなかったので信頼性はあると思います。

\ クリックすると拡大します /

かなり細かく書かれていますが、これぐらい書ければ完璧です。

※当サイトでは通院介助記録のテンプレートを無料配布しています。

欲しい方は下記からどうぞ。

さいごに

今回は訪問介護における通院介助記録の書き方を解説しました。

ぜひ本記事の書き方や文例を参考にしてみてくださいね。

当サイトではサービス提供責任者の初心者向けに『業務マニュアル』を無料で公開しています。

かなり参考になると思いますので下記をぜひチェックしておきましょう。

※訪問介護で必要な帳票一覧を知りたい方は下記をどうぞ。