- 訪問介護の通院介助ってなにをするの?

- 通院介助の対象者は?

- 通院介助ってどこまで算定できるの?

ヘルパー会議室では、こんな悩みや疑問を解決すべく訪問介護の『通院介助マニュアル』を作成しました。

本マニュアルは、初心者のヘルパー・サービス提供責任者向けに「通院介助の概要」や「具体的なサービス内容・手順」、「通院介助の算定方法」など、訪問介護の通院介助を網羅的にわかりやすく解説した入門書です。

本マニュアルを読めば、通院介助の提供にあたって必要な知識を1から10まですべて理解できます。

また介護サービス情報公表により求められている事業所で整備すべき通院介助マニュアルとしても使えますので、ぜひ活用してください。

訪問介護の「通院介助」とはどんなサービス?

訪問介護の通院介助とは、身体介護に位置付けられている「外出介助」に分類されるサービスです。

ヘルパーが利用者の病院受診に付き添い、外出準備や移動介助、受診手続きなどを支援します。

病気や加齢などにより一人での通院が難しい利用者は少なくありません。通院介助は、こういった方々が適切な治療や病状管理を受けれるよう、医療とつなぐ役割をもったとても重要なサービスになります。

通院介助の対象者

訪問介護の通院介助の対象者は

- 要介護1~5のいずれかの認定を受けている

- ケアマネジャーが必要と認め、ケアプランに通院介助が位置付けられている

のどちらも満たしている方です。

なお、要支援1・2の方は、自治体が実施主体である介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(旧介護予防訪問介護)により通院介助相当のサービスを利用できます。ただし、要支援1・2は、比較的軽度の方ですから、通院介助の利用を認められないケースが多いため注意してください。

通院介助と通院等乗降介助の違い

訪問介護には、「通院等乗降介助」という通院介助に似たサービス区分があります。どちらも利用者の病院受診を支援するサービスですが、以下の違いがあります。

- 徒歩や公共交通機関(タクシー含む)などを利用して移動

- 身体介護中心型で算定

- 訪問介護事業所が所有する自動車に利用者を乗せ、ヘルパーが運転して移動

- 通院等乗降介助(片道98単位)で算定

ただし、ヘルパーが自ら運転する自動車に利用者を乗せて通院介助を行う場合であっても、利用者の介護度や乗降介助に前後して行われる介助内容・時間によっては、通院等乗降介助ではなく身体介護で算定するケースもあるため要注意。

以下のコラムで詳しく解説していますので、こちらを参考にしてください。

訪問介護の通院介助のサービス内容・手順

ここでは、ヘルパーの方々がイメージしやすいよう一般的な通院介助のサービス内容や手順を紹介します。

なお、本項で紹介するサービス内容・手順はあくまで一例です。実際の運用にあたっては、その利用者のケアプランおよび訪問介護計画書に則りサービス提供を進めてください。

- STEP1通院準備

利用者宅に訪問後、体調確認やこれから病院に通院する旨を説明し、準備を行います。

通院準備では外出するための身だしなみを整え、診察券や保険証などの必要物品を確認します。この際、利用者1人で準備できる方であっても、忘れ物がないか持ち物確認を必ず行いましょう。

MEMOその利用者が生活保護を受給している場合は、「医療券」を別途準備する必要があります。医療券とは、医療扶助を受けるために自治体(福祉事務所)が発行する書類で、簡単に言えば保険証の代わりにとなるものです。

通常、定期通院している病院であれば、自治体から病院へ毎月送付してくれます。しかし、初めて通院する病院、あるいは前回の受診から数カ月期間が空いている場合は、自治体へ医療券の交付申請を行わなければなりません。基本的に担当のケアマネジャーが手続きを行っているかと思いますが、あらかじめサービス提供責任者へ確認してください。 - STEP2交通機関までの移動、乗降介助

利用者の自宅から、徒歩や車いすなど身体状況に合わせて移動介助、その後、交通機関へ乗車介助を行います。

交通機関は、バスや電車、タクシーなどケースによってさまざまです。バス・電車の場合は、事前に時刻表を調べておき間に合うよう移動します。また車いすを利用しているなら乗降時の段差に注意が必要です。駅員に簡易スロープを準備してもらい事故防止に努めましょう。

交通機関の乗車中は、気分の確認や体位の調整、見守りなどを行い、最寄り駅に到着したら降車の介助を行います。

- STEP3病院到着、受診等の手続き

交通機関の下車後、病院へ移動します。病院に到着したら受付へ保険証や予約票などを提出、受診手続きを行います。この際、利用者自身でできるなら自ら行ってもらいましょう。難しいようであればヘルパーは補助的に介助してください。

- STEP4院内介助

院内では、施設内の移動介助や排せつ介助、安全確保のための見守りなどを行います。

診察にヘルパーが同席する場合は、医師からの説明がありますので、メモをとっておき、後でサービス提供責任者に報告しましょう。

MEMO訪問介護の通院介助では、原則として院内の介助を算定することができません。詳しくは後で解説しますが、たとえ院内介助を行ったとしても介護報酬(訪問介護費)を請求できないため、無報酬となります。ですから、「病院到着後にヘルパーが一度その場を離れ、サービスを一時中断する」⇒「受診終了後に再度ヘルパーが病院へ迎えに行く」といった形態で実施するケースもあります。

- STEP5会計、薬の受け取り等の介助

診察後に会計、次回予約の手続きなどを行います。この際はstep3と同様に利用者自ら行ってもらい、難しい場合はヘルパーが補助的に介助しましょう。

また薬の処方があり院内処方である場合は、受付で薬を受け取ります。

- STEP6交通機関までの移動、乗降介助

病院から交通機関まで移動、step2と同様に乗降介助や乗車中の気分確認などを行います。

薬の処方があり院外処方である場合は、最寄りの調剤薬局に寄り、処方箋を提出して薬を受け取りましょう。なお、薬の受け取りについては、一旦自宅に帰宅した後にヘルパーが単独で薬をもらいに行くこともあるため、訪問介護計画書を確認してください。

- STEP5自宅へ到着

交通機関の下車後、自宅へ移動、帰宅します。

その利用者が、病気や障害により認知機能・理解力が低下している方であれば、帰宅後に医師からの指示等を再度噛み砕いて説明しましょう。その後、後片付けや提供記録を記入して通院介助終了です。

訪問介護の通院介助を算定するにあたっての注意点4つ

訪問介護の通院介助を提供するにあたって、もっとも注意すべきは「介護報酬の算定方法」です。

というのも、通院介助はサービス内で介護報酬を算定できる時間帯と算定できない時間帯が混在している特殊なサービスだからです。

それゆえに行政からの運営指導(実地指導)でも指摘されやすい部分と言えますので、ここで必ず押さえておくべき通院介助の算定上の注意点を4つ紹介します。

\ 4つの注意点 /

- 通院介助は居宅を起点としなければならない

- 交通機関の車内の算定

- 院内の介助は原則、算定できない

- 中抜きが発生する場合の2時間ルールの取り扱い

注意点①: 通院介助は居宅を起点にしなければならない

そもそも訪問介護は、介護保険法第8条により「居宅で行われるもの」と定義されているため、利用者の居宅以外で行われるものは算定できません。

ですから、訪問介護費として算定できるのは、あくまで居宅を起点や終点としたものに限られます。したがって、例えば「病院で利用者と待ち合わせて院内介助のみ行う」や「病院から病院までの移動介助のみを行う」などは算定できませんので注意しておきましょう。

注意点②: 交通機関の車内の算定

電車やバス、タクシーなどの交通機関の乗車中は、車内において気分確認や体位の調整、安全確保のための見守りなどの介助を行った場合に限り算定対象となります。

したがって「ヘルパーが単に利用者の隣に座っている」など介助を行っていない場合、乗車中の時間帯は原則算定できません。

注意点③: 院内介助は原則、算定できない

訪問介護の通院介助は、原則、院内介助の算定ができません。これは「病院内では病院側のスタッフが介助するもの」と考えられているためです。そのため病院側の介助体制が整っている場合は、病院側のスタッフが優先的に介助を行わなければなりません。

とはいえ、介助体制が整っている病院など現実的にほとんどありませんので、例外的に院内介助を算定できるケースがあります。

例外的に「院内介助」を算定できるケース

院内介助の算定可否は、最終的に自治体の判断に委ねられていますが、「適切なマネジメントを行った上で、病院側のスタッフ等による対応が難しく、利用者が介助を必要とする心身の状態であること」を前提として、下記の介助を算定できる可能性があります。(厚生労働省老健局振興課「訪問介護における院内介助の取り扱いについて」を参照)

- 院内の移動に介助が必要な場合の、移動介助

- 排せつ介助を必要とする場合の、排せつ介助

- 認知症などの疾患から常時見守りが必要な場合の、待ち時間の見守り(見守り的援助によるもの)

また、院内介助を算定するためには、ケアプランに院内介助の必要性や具体的なサービス内容、病院側による対応が得られない旨などを記載した上で、訪問介護計画への位置付けが必要です。なお、上記に該当している場合であっても、診察時間や検査時間、単なる待ち時間については算定対象になりません。

自治体によって院内介助の取り扱いには差がある

いわゆる各自治体におけるローカルルールによって、院内介助の取り扱いは微妙に差があります。

例えば、大阪市では院内介助の算定要件を下記のとおり定めています。

○以下の確認ができた場合に対応が可能とします。

- 院内介助が必要な状態であることを確認する。利用者の状態とどのような内容のサービスが必要であるかを明確にすること。

- 院内介助が必要な状態である場合、受診先の医療機関に院内介助の体制があるか否かを確認する。院内介助の体制がない場合、その旨を居宅介護支援経過に記録する。(対応できない理由、必要なサービス内容。「院内介助が必要」だけの記録では不十分)

- 1、2の状況をもって、サービス担当者会議で検討した結果、利用者の状態等から院内での介助が必要であることの判断がなされた場合、サービス担当者会議の記録にその旨を明記すること

院内介助の取り扱いについては、大抵の自治体で上記と同じですが、あらかじめ確認しておきましょう。

院内介助は自費サービスを活用する

訪問介護の通院介助では、介護報酬が発生しない時間帯だからと言って、その場を離れるわけにもいかないのも実情です。

特に、診察ではヘルパーから自宅での利用者情報を主治医に伝える必要もありますし、主治医からの話も聞いてケアマネや家族に報告しなければならないケースもあるでしょう。

このような場合は、自費サービス(介護保険外サービス)を活用すると良いです。自費サービスであれば介護報酬が発生しない時間帯も対応できますので、あらかじめ利用者・家族に説明して契約しておきましょう。

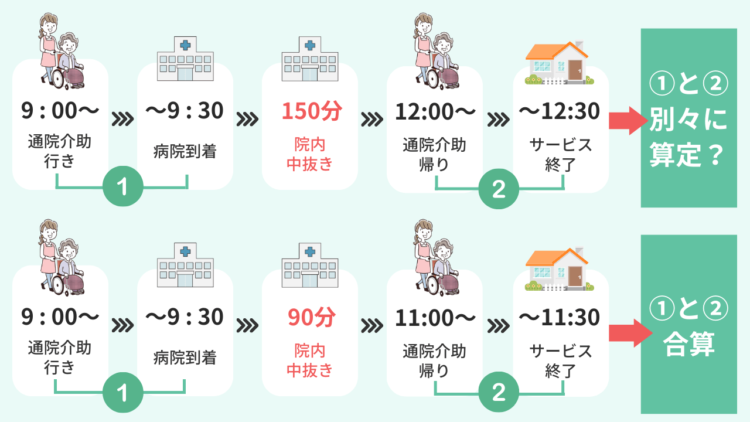

注意点④:中抜きが発生する場合の2時間ルールの取り扱い

2時間ルールとは、同じ利用者へ1日に複数回サービス提供する場合、サービス前後の間隔が『概ね2時間未満』であれば、それぞれの所要時間を合算し、1回の介護報酬として算定する規定です。(詳しくは訪問介護の2時間ルールとは?を参照)

通院介助で、例えば「院内」のように介護報酬を算定しない中抜きの時間帯が2時間以上発生する場合、①(往路)と②(復路)を合算するか否かは自治体により異なります。

例えば神奈川県横浜市では、以下のとおり。

通院介助(身体介助)については、一般的には「居宅→病院→居宅」を一連のサービスと捉えて算定しますが、往路と復路の間が2時間以上空く場合は、「居宅→病院」と「病院→居宅」をそれぞれ別の業務として算定することも可能です。なお、利用者の負担を考慮して、往路と復路を一連のサービス行為として算定しても差し支えありません。

その他、山口県山口市では、以下のとおり。

本事例の通院介助(身体介護)は一連の行為であり、往路と復路のそれぞれで、身体介護中心型を算定することは不適切である。院内での介助を除く時間を合算して算定することとなる。

事業所の収益を考えれば、往路・復路を別々に算定したいところですが、上記のとおり自治体によってさまざまですので、あらかじめ確認してください。

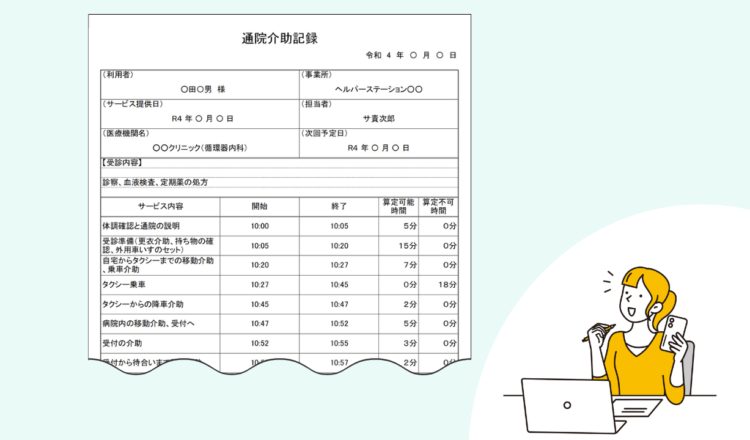

通院介助の後は「通院介助記録」を作成する

通院介助サービスを提供した後は、通院介助記録を作成し、保管します。通院介助記録の作成を必要とするか否かは自治体によりますが、サービス提供記録を補完する報酬請求の根拠となる書類ですので

通院介助を提供した後には、「通院介助記録」を毎サービスごとに作成し、保管します。通院介助記録の作成を必要とするか否かは自治体によりますが、サービス提供記録を補完する報酬請求の根拠となる書類ですので、基本的には作成しておきましょう。(特に院内介助を算定する場合)

なお、通院介助記録には算定の可否を明確に分けて記載する必要があります。作成にあたっては以下のコラムを参考にしてください。

参考:【つかえる文例あり】訪問介護の「通院介助記録」書き方ガイド

特に院内介助を算定することがあるケースでは、作成しておいてください。

実地指導(運営指導)時に必ず役立ちます。

訪問介護の通院介助で良くある質問

ここでは訪問介護の通院介助について良くある質問と答えを紹介しておきます。

Q1:病院への受診後に買い物に付き添うことはできる?

最終的には自治体の判断によりますが、病院の帰りに買い物に行くことの必要性、合理的な理由を明確にしたうえで自治体に認められれば可能です。

例えば、大阪府堺市では下記の場合はOKとしています。

- 複数の医療機関への通院介助

- 買い物が必要な利用者であって、定期的な通院に連続して買い物を行う場合

- 買い物同行や買い物代行が位置付けられている利用者であって、随時の通院に連続して当該買い物を行う場合

上記の1~3については、居宅外から居宅外(病院⇒病院、病院⇒スーパー等)の身体介護も含めて算定することができます。

3については例えば、水曜日に買い物同行が位置付けられている利用者で、通院日が水曜日となったためその通院帰りに買い物を行う場合や、通院日が火曜日となったため水曜日の買い物を火曜日の通院帰りに変更して行う場合など。

また他の自治体では「病院と自宅の経路上にあるスーパーしか認めない」と、している地域もありますので事前に確認しましょう。

Q2:連続して2か所の病院への通院介助はできる?

Q1同様、2か所の病院へ通院することの必要性や合理性を自治体に認められれば可能です。

Q3:診察券を先にヘルパーが病院へ出しに行っても良い?

待ち時間を短縮するために先に診察券を出しておいて後で通院介助を行っても問題ありません。

Q4:入退院の付き添いを通院介助で行うことはできる?

入院・退院時における通院介助は、従来、家族等が対応するものとされていましたが、令和3年度の介護報酬改定以降、「老企第36号第2の2-(7)-④通院等乗降介助の単位を算定する場合」に以下の記載があるとおり、基本的には可能です。(院内介助の算定は原則不可)

利用目的について、通院等のためとは、身体介護中心型としての通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の通院等には、入院と退院も含まれる。

※ただし上記内容の解釈は自治体によって異なるため、入院・退院時は通院等乗降介助のみ認め、通院・外出介助においては従来どおりの取り扱いとしている自治体もある可能性は否定できません。

Q5:退院日に訪問介護サービスの利用はできる?

これは通院介助とは若干ズレていますが良くある質問なので載せておきます。

退院日の介護保険サービスの利用については厚生労働省によると下記のとおり。

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院日)に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。

(平成12年3月1日老企第36号より抜粋)

Q6:入院中の外泊時に訪問介護サービスは利用できる?

入院中は、医療保険の管轄内にあるため介護保険サービスの利用はできません。

Q7:鍼灸、接骨院、マッサージへの通院介助は可能?

自治体により「医師がいる所ではないとNG」「医療保険の対象でないとNG」としているところもあれば

利用者の状況に応じて必要であれば認められるところもあります。

例えば大阪府堺市では下記の場合はOKとしています。

医療保険対象か否かではなく

- その通院が日常生活上必要かどうか

- 要介護者等の身体の状況等から通院のための介助が必要かどうか

この二点を満たすかどうかで個別的に判断する必要がある。

ただし、治療のためではなく単なる慰安を目的とするものは介護給付費を算定することはできない。

障害福祉サービスにおける通院介助の取り扱いについて

障害福祉サービス(居宅介護や重度訪問介護など)を一体的に行っている訪問介護事業所は多いと思います。

下記に障害福祉サービスにおける通院介助についてまとめていますので、こちらを参考にしてください。

最後に

訪問介護の通院介助マニュアルは以上となります。本マニュアルは、訪問介護の通院介助について網羅的に解説していますので、繰り返し読みかえして学んでくださいね。

また、ヘルパー会議室ではホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。この機会にあわせてチェックしておきましょう。

※ホームヘルパーはこちら

※サービス提供責任者はこちら