訪問介護の介護報酬区分は、「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3つに分けられています。

このうち、身体介護や生活援助はイメージしやすくご存じの方も多いはず。しかし通院等乗降介助は、算定上の解釈がとても難しく、また「そもそも通院等乗降介助ってなに?」といった方もいるのではないでしょうか?

そこで、今回は厚生労働省の資料や各自治体のガイドラインを読み解き、通院等乗降介助について1から10までわかりやすく解説します。

通院等乗降介助の適用範囲や通院・外出介助との違い、そして算定上の留意事項を6つに分けて丁寧に説明していますので、ぜひ最後まで読み日々の業務の参考にしてください。

本記事で取り扱う通院等乗降介助は、介護保険の訪問介護によるものです。

障害福祉サービスの居宅介護における通院等乗降介助については別記事で解説していますので、こちらを参考にしてください。

通院等乗降介助とは

訪問介護の通院等乗降介助とは、訪問介護事業所のヘルパーが自ら運転する車で病院等に係る送迎を提供するサービスです。目的地までの送迎だけではなく、乗車降車の介助、乗車前もしくは降車後の移動の介助、病院の受診の手続きなどを行います。

道路運送法上の許可・届け出が必要

通院等乗降介助を実施・算定するためには、指定訪問介護事業を行う法人が、道路運送法に定める許可・登録を有している必要があります。(ただし運送に係る反対給付を受け取らない場合は許可・登録は不要)

また加えて、通院等乗降介助を実施する前に自治体(指定権者)への届け出を行わなければなりません。

届け出に係る書類は自治体によって異なりますが、例えば大阪市では以下のとおり定められています。

- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式10-1)

- 道路運送法による免許書又は許可書の写し

- 通院等乗降介助の算定を申出る訪問介護事業所のサービス提供体制等確認票

- 運営規程

ちなみに通院等乗降介助を提供するのであれば、運営規定の変更も必要です。

運営規定の変更に係る書類についてもあわせて提出してください。

要介護者のみが対象

通院等乗降介助は、要介護1~5に該当する利用者が対象です。そのため要支援の利用者へ通院等乗降介助を提供することはできません。

単位数

1回片道につき97単位。

通院等乗降介助の適用範囲

通院等乗降介助の利用目的および外出の行き先は、自由に決められるものではありません。

省令等により算定の適用範囲が定められており注意が必要です。

通院等乗降介助は病院以外の行き先も含まれる

通院等乗降介助の利用目的は、身体介護として算定(身体介護中心型)する通院・外出介助と同じとされています。そのため病院以外の行き先も通院等乗降介助に含まれます。

以下は、通院等乗降介助の適用範囲(できること・できないこと)の一覧です。

- 医療機関への通院

- 官公署(国、都道府県および市町村等の機関など)への手続き

- 選挙の投票

- デイサービスや介護保険施設への見学

- 郵便局、銀行への預貯金の引き出し

- 日用必需品の買い物

- 転院の送迎

- 理美容への送迎(ただし市町村によって認めている場合あり)

- 冠婚葬祭やお墓参り

- 友人宅への送迎

- 趣味・娯楽(カラオケ、パチンコなど)の送迎

- 外食

- 日用必需品以外の買い物

「入院・退院時」の移送も通院等乗降介助の算定対象

入院時や退院時に係る移送は、従来、家族などが行うものとされていましたが、令和3年度の介護報酬改定により通院等乗降介助の算定対象となりました。

ただし、入退院時の移送を家族などが行えるケースの場合は、優先的に家族などに行っていただくようプラン設計を行う必要はあると考えます。

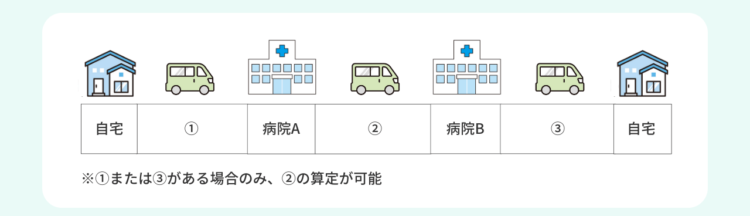

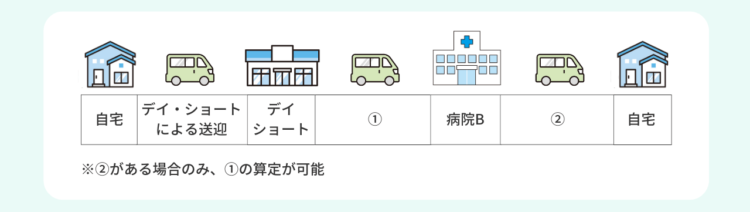

「病院間の移送、通所施設から病院への移送」も通院等乗降介助の算定対象

先の入退院時の移送と同様に、令和3年度の介護報酬改定により、同一の事業所が通院等乗降介助を行う場合であって利用者の居宅が始点または終点となる場合に限り、その間の、

- 病院から病院への移送

- デイサービス・ショートステイから病院への移送

についても通院等乗降介助の算定対象になりました。

病院⇒病院の移送の算定イメージ

デイ・ショート⇒病院の移送の算定イメージ

通院等乗降介助と通院介助の違い

通院等乗降介助と通院介助の違いがわからない・・・!

こんな悩みがよくヘルパー会議室に寄せらていますので、通院等乗降介助と通院介助の違いについても触れておきます。(※ここで言う通院介助は、身体介護として算定(身体介護中心型)する通院・外出介助を指す)

- ヘルパー自らが車を運転して移送

- 徒歩、公共交通機関等を利用して移送(運転手とは別のヘルパーが介助を行う)

通院等乗降介助は、先のとおり訪問介護事業所が所有する車をヘルパー自らが運転し、利用者を同乗させて移送、乗降介助や移動介助、受診の手続き等を行うサービスです。

一方で通院介助は、公共交通機関等を利用し、原則として運転手とは別のヘルパーが介助にあたるサービスとなります。そのため、バスや電車などの利用はもちろんのこと、通院等乗降介助の指定を受けた訪問介護事業所が所有する車を利用し、運転手とは別のヘルパーが同乗して移送中の介助を行う場合は、通院介助(身体介護中心型)を算定します。

逆に運転手とは別のヘルパーが同乗する場合であって、移送中の介助をまったく行わない場合は、実質的に通院等乗降介助と同じサービス内容となるため、通院介助(身体介護中心型)ではなく通院等乗降介助を算定することになります。

これが通院等乗降介助と通院介助の基本的な住み分けであり、上記のとおりに整理して算定してください。

要するに通院等乗降介助と通院介助(身体介護中心型)の違いは、ヘルパーが車を運転するかどうかの違いです。基本的に、同乗者なしでヘルパーが自ら運転する自動車に利用者を乗せて通院介助を行う場合は、通院等乗降介助を算定することになります。

ただし、例外もあるため注意してください。

詳しくは後術の「通院等乗降介助と身体介護中心型の適用関係」にて解説しています。

通院等乗降介助の算定における6つの留意点

通院等乗降介助は、冒頭でも述べたとおり報酬算定上の解釈が非常に難解なサービスのひとつです。

厚生労働省の通知を読んでも難しくてイマイチ理解できていない方も多いでしょう。

ここでは、通院等乗降介助の算定にあたって必ず押さえておいてほしい留意点を6つに分けて解説していきます。

\ 6つの留意点 /

- ケアプランへの記載が必要

- 運賃は介護保険の対象とならない

- 通院等乗降介助の算定要件

- 片道のみの送迎でも通院等乗降介助を算定できる

- 通院等乗降介助の院内介助の取り扱い

- 通院等乗降介助と身体介護中心型の適用関係

留意点①:ケアプランへの記載が必要

訪問介護は、原則としてケアプランに記載されている内容しか提供できません。ですので、通院等乗降介助を実施・算定するためには前提としてケアプランへの記載が必要です。

また、単にケアプランに通院等乗降介助の記載があるだけでは不十分となるため注意してください。

ケアプランの記載にあたっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応したさまざまなサービス内容の1つとして、総合的な援助の一環として通院等乗降介助が位置付けられている必要があります。

具体的には

- 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由

- 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨

- 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること

の3点がケアプランに明記されているかどうかを確認しておきましょう。

これらの記載がないまま通院等乗降介助を算定してしまうと報酬返還もあり得ます。実施の前にケアマネとしっかり連携を図るようにしてください。

留意点②:運賃は介護保険の対象とならない

通院等乗降介助に係る運賃は、介護保険の対象となりません。

したがって、訪問介護事業所は通院等乗降介助の介護報酬(片道97単位)を国保連(7割~9割)へ請求、利用者負担分(1割~3割)+運賃を利用者へ請求する形となります。

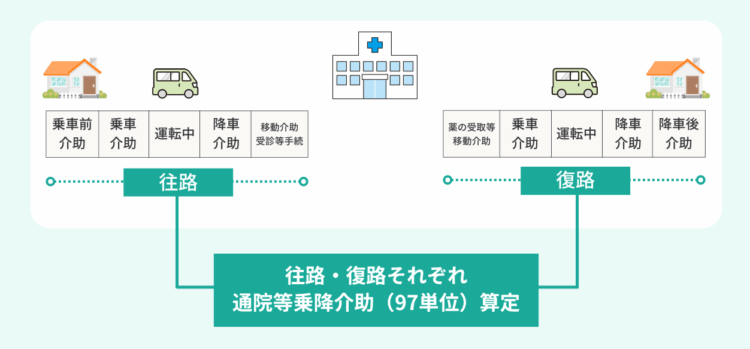

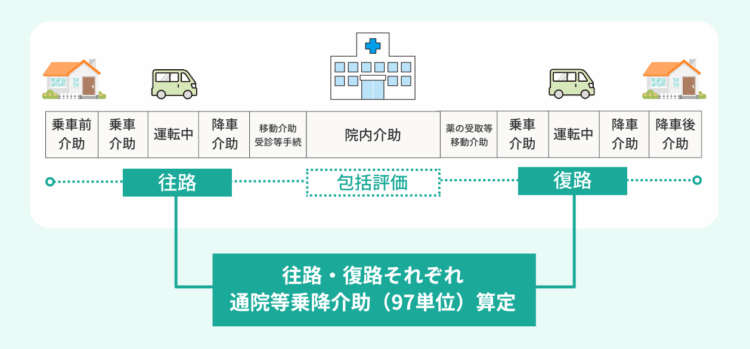

留意点③:通院等乗降介助の算定要件

通院等乗降介助の基本的な算定要件は、以下の①に加えて、②もしくは③のどちらかの介助を行う必要があります。

- ヘルパー自らが運転する車への乗降介助

- 乗車・降車前後の屋内外における移動等の介助

- 通院先での受診等の手続き、移動等の介助

「車両への乗降介助のみ」または「通院先での移動介助のみ」をもって通院等乗降介助を算定することはできません。

また通院等乗降介助は、片道ごとに算定する方式となります。

基本的な算定イメージは以下図のとおり。

通院等乗降介助を算定する場合は2時間ルールが適用されません。ですので、病院受診が2時間未満であった場合も往路・復路それぞれ合算せず別々に算定できます。

留意点④:片道のみの送迎でも通院等乗降介助を算定できる

通院等乗降介助は、先のとおり片道ごとに算定します。

したがって、例えば往路を家族が対応し、復路を事業所が対応するなどの場合は、復路のみ通院等乗降介助を算定できます。

留意点⑤:通院等乗降介助の院内介助の取り扱い

通院等乗降介助における院内介助の取り扱いは、身体介護として算定(身体介護中心型)する通院・外出介助における院内介助と同じです。

詳しくはヘルパー会議室のコラム「通院介助マニュアル」を参考にしてください。原則、院内での移動等の介助は算定はできませんが、病院側のスタッフによる対応が難しいなどの場合は算定できる可能性があります。

ただし、算定が可能な場合であっても、上記イメージ図のとおり院内介助は通院等乗降介助に包括評価するとされています。ですから、たとえ院内介助を行ったとしても往路97単位と復路97単位しか算定できません。

留意点⑥:通院等乗降介助と身体介護中心型の適用関係

繰り返しになりますが、訪問介護事業所が所有する車をヘルパー自ら運転して通院介助を行う場合(同乗ヘルパーがいない場合)は、基本的に通院等乗降介助を算定することになります。

ただし、利用者の介護度や乗降介助の前後に連続して行われる介助内容・時間により「身体介護中心型(通院・外出介助によるもの)」で算定する例外ケースもあります。

通院等乗降介助と身体介護は、原則として併用(併算定)できません。

この例外ケースが、通院等乗降介助の解釈を難しくさせている所以ですので、できるかぎりわかりやすく説明していきますね。

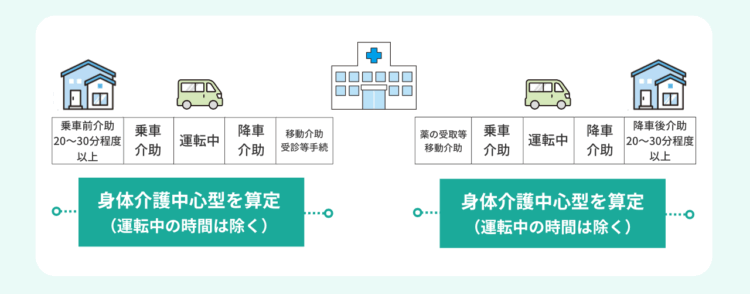

身体介護中心型で算定する場合

以下①または②のいずれかに該当する場合は、通院等乗降介助ではなく身体介護中心型(通院・外出介助によるもの)で算定します。

- 要介護4、5の利用者に、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して20~30分程度以上の「手間のかかる身体介護」を行う場合

-

要介護1~5の利用者に、居宅において30分~1時間以上の「外出に直接関連しない身体介護」を行う場合(外出に直接関連しない身体介護の方が中心である場合 )

※「手間のかかる身体介護」は、例えば、寝たきりの利用者の更衣介助や排せつ介助をした後に、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して車両へ移動介助する場合など。「外出に直接関連しない身体介護」は、食事介助や入浴介助など。

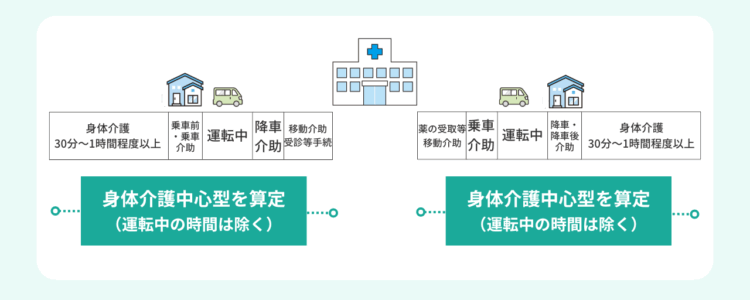

①の算定イメージ

①の場合は、運転中の時間を除き、往路・復路それぞれに身体介護中心型を算定します。(※ただし、市町村によっては往路・復路間が2時間未満であった場合は合算する、2時間未満であるか否かは問わず通算する、としている場合もあるため事前確認をお願いします。)

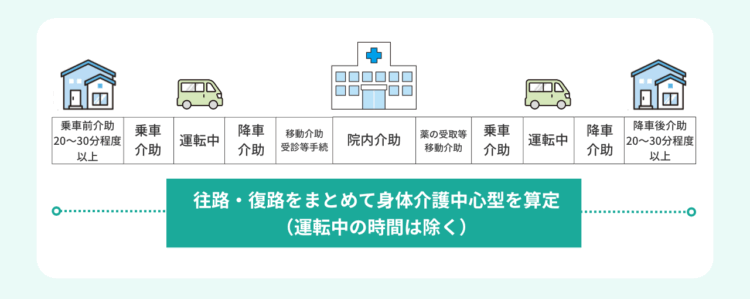

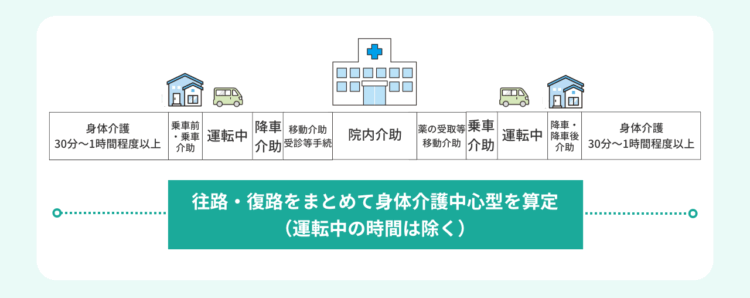

①で院内介助を行う場合の算定イメージ

①で院内介助を行う場合は、運転中の時間を除き、往路・復路を一括して身体介護中心型を算定します。

②の算定イメージ

②の場合は、運転中の時間を除き、往路・復路それぞれに身体介護中心型を算定します。(※ただし、市町村によっては往路・復路間が2時間未満であった場合は合算する、2時間未満であるか否かは問わず通算する、としている場合もあるため事前確認をお願いします。)

②で院内介助を行う場合の算定イメージ

②で院内介助を行う場合は、運転中の時間を除き、往路・復路を一括して身体介護中心型を算定します。

①と②のどちらにも該当しない場合は、通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる身体介護の所要時間や内容に関わらず身体介護中心型を算定できず、通院等乗降介助を算定します。

例えば、要介護1~3の利用者であって居室内で更衣介助などの通院準備等の身体介護を15分程度提供した場合などのケースでは、身体介護中心型の算定はできません。これらの身体介護を含めて通院等乗降介助を算定することになります。

【厚生労働省Q&A】通院等乗降介助でよくある質問

ここでは厚生労働省のQ&Aなどを参考に、通院等乗降介助でよくある質問を紹介します。

Q1:通院等乗降介助で家族が同乗することはできる?

通院等乗降介助で利用者の家族を同乗させて提供することは原則できません。これは、厚生労働省により明示されているわけではありませんが、家族が同乗するということは家族による介助が可能であり、訪問介護による通院等乗降介助の必要性がないとみなされるためです。

ただし、自治体によって通院等乗降介助における家族の同乗の取り扱いは異なり、一定の基準を満たすことで家族の同乗を認めている所が多いようです。

例えば、大阪府堺市では以下の基準を設けています。

(1)認知症または精神疾患があり、家族がいないと精神的に不安定になるために、輸送の安全を保つことが難しい利用者

(2)痰の吸引が必要な利用者

(3)認知症、精神疾患、失語症等が原因で、病状を医師に伝えることができないために、本人だけでは通院の目的が果たせない利用者

その他、和歌山県和歌山市では以下のとおり。

(1)要介護者が認知症又は精神疾患を有する者であり、家族がいないと精神的に不安定になるため、輸送の安全性を保つことが困難であると認められる場合

(2)主治の医師の診断により要介護者の痰の吸引が必要であると認められる場合

(3)要介護者が認知症、精神疾患、失語症及びこれらに類する症状が原因で病状を医師に伝えることができないため、当該要介護者だけでは通院の目的が果たせないと認められる場合

Q2:通院等乗降介助の前後に生活援助を提供した場合は、別に算定できる?

通院等乗降介助の前後に連続して生活援助を提供する場合は、その生活援助の所要時間が所定の時間を満たす場合に限り算定が可能です。

例えば

- 9:00~10:00(掃除、買い物、調理など)

- 10:00~(通院等乗降介助)

などのケースでは、生活援助3(45分以上の場合)と通院等乗降介助を別々に算定できます。

ただし、5分程度の簡単な調理や掃除、ゴミだし等の提供では所定の時間を満たしていませんので、生活援助中心型の算定はできず、これらの生活援助を含めて通院等乗降介助を算定することになります。

Q3:通院等乗降介助で「相乗り」はできる?

通院等乗降介助の相乗りについては、老企36号によれば「乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること。」とされています。

Q4:通院等乗降介助を算定する事業所は届け出が必要?

通院等乗降介助を算定する事業者は、自治体(指定権者)へ新たに体制等の届出を行う必要があります。

また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等乗降介助」と同じ内容のサービスを行う場合は「身体介護中心型(通院・外出介助によるもの)」を算定することはできません。

なお、要介護4または要介護5の利用者に対して、通院等乗降介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できることとされていますが(身体介護中心型で算定する場合の要件を参照)、これは「通院等乗降介助」を算定する事業者を前提としていることから、この場合も、新たに体制等の届出を行う必要があります。

※平成15年介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&Aより

Q5:通院等乗降介助における2人介助の取り扱いは?

通院介助において、1人のヘルパー等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合、そのヘルパー等は「身体介護中心型」を算定しますが、このとき、その車両を運転するもう1人のヘルパー等は、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、別に「通院等乗降介助」を算定することはできません。

ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重い利用者に重介護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレベーターの無い建物の2階以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得ずに2人のヘルパー等によるサービス提供が必要となった場合に限り、2人のヘルパー等によるサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の100分の200に相当する単位数を算定できます。

また、上記の場合において、例えば、2人のヘルパー等が移動介助・乗車介助を行う場合は、2人のヘルパー等によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さいため、それぞれのヘルパー等のサービス提供時間に応じてヘルパー等ごとに「身体介護中心型」を算定できるとされています。

※平成15年介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&Aより

さいごに

今回は訪問介護の通院等乗降介助について解説しました。

通院等乗降介助の解釈は難しいかと思いますが、本記事を繰り返し読んでもらえればいくらか理解できるはずです。何度も読み返してインプットしてくださいね。

また、おそらく本記事を読んでくださった方は、サービス提供責任者が多いと思います。当サイト「ヘルパー会議室」ではサービス提供責任者向けのマニュアルを公開していますので、合わせてチェックしてみてください。