- 居宅介護の通院等介助ってなにができるの?

- 通院等介助と移動支援の違いが知りたい。

- 通院等介助の身体介護伴う・伴わないってなにが違うの?

- 通院等介助で院内の介助って算定できる?

障害福祉サービスの居宅介護には「通院等介助」という区分があります。

身体介護や家事援助に次いで提供の頻度が高く、その名のとおり通院などの外出を支援するサービスです。

しかし通院等介助は、算定にあたって気をつけておくべき点がとても多いサービスでもあり、事業運営を担うサービス提供責任者は正しい知識を持っておかなければなりません。

そこで本記事では、居宅介護における通院等介助の基礎知識や算定上の注意点を5つ紹介しています。

さらにQ&A方式で通院等介助のよくある質問にも答えていますのでぜひ日々の業務にご活用ください。

本記事で紹介するのは、障害福祉サービスの居宅介護における通院等介助です。

介護保険の訪問介護における通院介助について知りたい方は、ヘルパー会議室のコラム「通院介助マニュアル」を参考にしてください。

居宅介護の通院等介助とは

障害福祉サービスにおける居宅介護の「通院等介助」とは、通院等にかかる屋内外の移動介助や交通機関の乗降介助、通院先・外出先での受診の手続きなどを行うサービスです。

医療機関への通院のみに限らず、以下の用途においてもサービスを提供することができます。

- 官公署や指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所に公的手続または障害福祉サービスの利用にかかる相談のために訪れる場合

- 指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所における相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合

※官公署…国、都道府県および市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館など)

通院等介助のサービス提供範囲

通院等介助は、利用者に言われたからといってどこへ外出しても良いわけではありません。

ヘルパーができること・できないことのサービス提供範囲が定められています。

- 医療機関への通院

- 官公署への公的手続きや相談のための外出

- 相談支援事業所などへ障害福祉サービスの利用相談をするための外出

- 転院の付き添い

- 理美容院のための外出

- 買い物の付き添い

- 冠婚葬祭やお墓参りのための外出

- 友人宅への付き添い

- 趣味・娯楽(カラオケ、パチンコなど)のための外出

通院等介助の算定範囲

通院等介助は、利用者宅に訪問してからサービス終了までの一連の行為すべてを算定できるわけではありません。

- 通院準備

- 利用者宅から公共交通機関までの移動介助

- 公共交通機関への乗り降りの介助

- 車内での気分確認などの援助

- 公共交通機関から病院などへの移動介助

- 病院の受診手続きなどの援助

- 官公署等内の移動介助、手続きなどの援助

- 車内で気分確認などを行わず、単に横に座っている場合

- 病院内の待ち時間やその他の介助

上記のうち、特に病院内の取り扱いには注意が必要です。詳しくは、通院等介助の算定で注意すべき5つのポイントで解説していますので、そちらを参考にしてください。

通院等介助の身体伴う・伴わないの違い

障害福祉サービスの居宅介護における介護報酬区分は、「身体介護」「家事援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」の4つに分けられ、通院等介助については、さらに

- 通院等介助(身体介護を伴う)

- 通院等介助(身体介護を伴わない)

に区分されています。

この身体介護を伴う・伴わないの違いは、「対象者」が異なることです。

そもそも居宅介護は、障害支援区分1以上の方を対象としており、それを満たしている方であれば通院等介助(身体介護を伴わない)の支給決定を受けられます。

対して、通院等介助(身体介護を伴う)の支給決定を受けるためには、以下(1)(2)のどちらにも該当する必要があります。

(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

- 「歩行」「全面的な支援が必要」

- 「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

- 「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

- 「排尿」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

- 「排便」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

身体介護を伴わない=身体介護を行わない、というわけではありません。

通院等介助の身体介護を伴う・伴わないは、あくまで介護報酬上の区別であって介助内容に違いはありません。「身体介護を伴わない」の場合でも、必要に応じて身体介護を提供する必要があります。

通院等介助の単位数

通院等介助の単位数は、身体介護を伴う・伴わないで異なります。

以下、単位数表を参考にしてください。

| 通院等介助 (身体介護を伴う場合) |

通院0.5(30分未満の場合) | 256単位 |

| 通院1.0(30分以上1時間未満) | 404単位 | |

| 通院1.5(1時間以上1時間30分未満) | 587単位 | |

| 通院2.0(1時間30分以上2時間未満) | 669単位 | |

| 通院2.5(2時間以上2時間30分未満) | 754単位 | |

| 通院3.0(2時間30分以上3時間未満) | 837単位 | |

| 通院3.5(3時間以上3時間30分未満) | 921単位 (※以降は30分増すごとに83単位を加算した単位数) |

|

| 通院等介助 (身体介護を伴わない場合) |

通院0.5(30分未満の場合) | 106単位 |

| 通院1.0(30分以上1時間未満) | 197単位 | |

| 通院1.5(1時間以上1時間30分未満) | 275単位 | |

| 通院2.0(1時間30分以上2時間未満) | 345単位 (※以降は30分増すごとに69単位を加算した単位数) |

通院等介助と移動支援の違い

障害福祉サービスの中には、居宅介護の通院等介助と似たような移動支援というサービスがあります。

双方は、ともに利用者の外出を支援するものですが、まったく異なるサービスです。

通院等介助と移動支援の違いは、主に以下の2つがあげられます。

\ 2つの違い /

- 給付体系の違い

- サービス提供範囲の違い

給付体系の違い

通院等介助と移動支援の違い1つ目は、障害福祉サービスにおける給付体系が異なること。

- 自立支援給付

- 市町村地域生活支援事業

居宅介護の通院等介助は、利用者の障害支援区分に応じて支給決定する自立支援給付に位置付けられており、基本、全国で統一したサービス内容、単位数となります。

対して移動支援は、市町村地域生活支援事業に位置付けられており、市町村ごとに対象者、サービス内容、単位数が異なるサービスです。

サービス提供範囲の違い

通院等介助と移動支援の違い2つ目は、サービス提供範囲が異なること。

- 医療機関への通院

- 官公署への公的手続きや相談のための外出

- 相談支援事業所などへ障害福祉サービスの利用相談をするための外出

- 社会生活を営む上で必要不可欠な外出

⇒官公署への手続・相談

⇒郵便局・銀行など金融機関利用

⇒葬式、法事、結婚式など行事

など - 余暇活動など社会参加促進のための外出

⇒公的施設の利用

⇒買い物、理美容の付き添い

⇒カラオケなど趣味娯楽

⇒散歩

上記のとおり移動支援は、通院等介助でできないとされている用途、例えば葬式や結婚式など行事への出席や買い物、理美容、散歩など余暇を目的とした外出であっても提供することができます。

ただし、移動支援は原則として通院の介助を提供できません。市町村によりさまざまですが、医療機関への通院が必要な場合は、基本、居宅介護の通院等介助を優先して利用します。

※なお同行援護(視覚障害者への外出支援)と通院等介助の違いや関係性について知りたい方は、以下のコラムを参考にしてください。

参考:同行援護で「通院介助」はできる?居宅介護の通院等介助とどちらが優先?

通院等介助の算定で注意すべき5つのポイント

冒頭でも述べたとおり、通院等介助は、算定にあたって気をつけておくべき点が多いサービスです。

厚生労働省により細かくルールが定められており、制度を正しく理解した上で介護報酬の算定・請求を行わなければなりません。

ここでは、居宅介護の通院等介助の算定において、特に間違いやすい注意点を5つ紹介します。

\ 5つの注意点 /

- 通院等介助は利用者の居宅を起点としたサービス

- 通院等介助の最低算定時間は20分程度以上

- 通院等介助では「院内介助」の算定が原則できない

- 通院等介助で待ち時間が2時間以上発生する場合

- 通院等介助(身体介護を伴う)と身体介護中心型の関係性

注意点①通院等介助は利用者の居宅を起点としたサービス

基準省令第4条に記載されているとおり、居宅介護は、利用者の居宅内にて行われるもの。ですから居宅介護で通院等の介助を行う場合は、前提として利用者の居宅を起点(または終点)とする必要があるため、「病院で利用者と待ち合わせて院内介助のみ行う」などのサービス提供は認められません。

注意点②通院等介助の最低算定時間は20分程度以上

身体介護を伴う・伴わないを問わず、通院等介助の最小単位である通院0.5(30分未満)を算定するためには、通院にかかる準備を含めて20分程度以上の所要時間が必要です。

通院などの外出介助で20分以上かからないことは通常では考えられませんが、仮に20分未満であった場合、報酬算定できませんので注意しておきましょう。

計画外の通院など緊急で通院等介助を提供した場合であって、緊急時対応加算を算定する場合は、所要時間20分未満であっても算定が可能です。

注意点③通院等介助では「院内介助」の算定が原則できない

通院等介助では、医療機関における院内介助の算定ができません。

これは院内の対応は「病院側のスタッフが行うべき」とされているからです。

ただし、医療機関のスタッフによる対応が難しく、市町村が院内介助の必要性を認めた場合に限り、下記の算定が可能です。

- 知的・行動障害などにより常時見守りが必要な場合の、待ち時間の見守り

- 院内の移動に介助が必要な場合の、移動介助

- 排せつ介助を必要とする場合の、院内のトイレ等での排せつ介助

なお、例外的に院内介助を算定する場合は、算定対象となる旨を支援経過記録などに記録を残した上で、居宅介護計画に院内介助にかかる具体的な介助内容などを位置付けておく必要があります。

院内介助を算定できるケースであっても、診察時間や検査時間、単なる待ち時間については基本的に算定対象となりません。

注意点④通院等介助で待ち時間が2時間以上発生する場合

通院等介助において、病院内の待ち時間(いわゆる中抜きの時間)が2時間以上発生するケースもあるかと思います。この場合、待ち時間は先のとおり算定対象外になりますので、往路・復路を別々に算定することが可能です。

例えば

- ①9:00~9:25(自宅⇒病院)

- ②9:25~12:00(院内の待ち時間)

- ③12:00~12:25(病院⇒自宅)

などのケースであれば、①(往路)と③(復路)を合算せず、それそれの所定単位数(通院日中0・5×2回)で算定できます。

2時間ルールについて詳しく知りたい方は以下のコラムを参考にしてください。

参考:【図解】訪問介護の2時間ルールとは?算定方法と2つの注意点

注意点⑤通院等介助(身体介護を伴う)と身体介護中心型の関係性

「通院等介助(身体介護を伴う)」の対象者に通院等介助を提供する場合は、身体介護中心型との関係性に注意しておかなければなりません。

通院等介助の前後に外出と直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)を 30分~1時間以上提供した場合であってかつ身体介護の方が中心となる場合は、 それぞれの所要時間を通算して「身体介護中心型」の所定単位数を算定します。

例えば

- ①9:30~10:30(居宅で食事介助などの身体介護を提供)

- ②10:30~11:15(通院等の介助を提供)

などのケースであれば①と②を合算し、身体日中2・0(2時間以上2時間30分未満の身体介護)で算定するということになります。

この取り扱いは通院等介助(身体介護を伴わない)の対象者には適用されません。

令和6年度報酬改定による通院等介助の変更内容

令和6年度の報酬改定により、通院等介助および通院等乗降介助の対象要件の見直しが行われました。

見直しされた内容は以下のとおりです。

- 目的地が複数あって居宅が始点または終点となる場合には、指定障害福祉サービス(生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、指定通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、地域活動支援センター、地域生活支援事業の生活訓練等及び日中一時支援から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助及び通院等乗降介助に関しても、同一の指定居宅介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。

※上記に係る厚生労働省Q&A

- (通院等介助等の対象要件)

問24 通院等介助等の対象要件の見直しが行われたが、この対象について、

①「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」、「障害福祉サービス事業所→病院→自宅」の両方とも対象になるのか。

②「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」は対象になるのか。 - 居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするものである。このため、①は自宅を始点又は終点としているため報酬の対象になるが、②は障害福祉サービス事業所を始点及び終点としているため、報酬の対象にならない。

※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月19日)より引用

これまでは複数の目的地がある場合は、「病院・官公署等」→「病院・官公署等」→自宅など、病院や官公署等のみしか認められていませんでしたが、令和6年度の報酬改定により障害福祉サービス事業所等も対象となったわけですね。

【障害福祉サービスQ&A】通院等介助でよくある質問

ここでは、障害福祉サービスにおける居宅介護の通院等介助について、よくある質問をQ&A方式で回答していきます。

Q:通院等介助で「入退院時の付き添い」はできますか?

令和3年度の介護報酬改定により、利用者の入退院時の付き添いも通院等介助の算定対象になりました。

ただし院内介助については、先ほど述べたとおり原則算定できませんので注意してください。

Q:複数の病院(官公署)へ連続して外出することはできますか?

利用者の居宅から複数の病院(官公署等を含む)に連続して外出することは可能です。

この場合、報酬算定が可能な時間(運転中等の時間を除く)を通算し、一連のサービスとして通院等介助1回を算定します。

Q:通院の後に「買い物」などを行うことはできますか?

「買い物」が通院等に関係ない目的地になりますので、基本的に算定できず、また自治体によって取り扱いが異なります。例えば、自宅 ⇒ 病院(往路)を通院等介助で算定し、病院 ⇒ 買い物 ⇒ 自宅(復路)を地域生活支援事業の「移動支援」で算定する等さまざまです。必要に応じて市町村等に確認してください。

Q:通院等介助と通院等乗降介助の違いは?

通院等介助と通院等乗降介助の違いは以下のとおりです。

- 徒歩やバス、電車、タクシーなどの公共交通機関などを利用して移動またはサービス事業所が所有する自動車に利用者を乗せ、ヘルパーが運転して移動(※自治体によっては原則公共交通機関等を利用することとしている場合あり)

- 通院等介助(身体介護伴う・伴わない)の所定単位数を算定

- サービス事業所が所有する自動車に利用者を乗せて移動する場合は、道路運送法上の許可・登録が必要(運送に係る反対給付を受け取らない場合は不要)

- サービス事業所が所有する自動車に利用者を乗せ、ヘルパーが運転して移動

- 通院等乗降介助(1回片道101単位)で算定

- サービス提供には道路運送法上の許可・登録が必要(運送に係る反対給付を受け取らない場合は不要)

- 居宅介護の指定申請とは別に、指定権者(都道府県等)への届け出が必要

※ただしヘルパーが自ら運転する自動車に利用者を乗せて通院等の介助を行う場合、乗降介助に前後して行われる介助内容・時間によっては、通院等乗降介助ではなく通院等介助(身体介護を伴う)もしくは身体介護中心型で算定するケースもあります。

以下のコラムで詳しく解説していますので、こちらを参考にしてください。

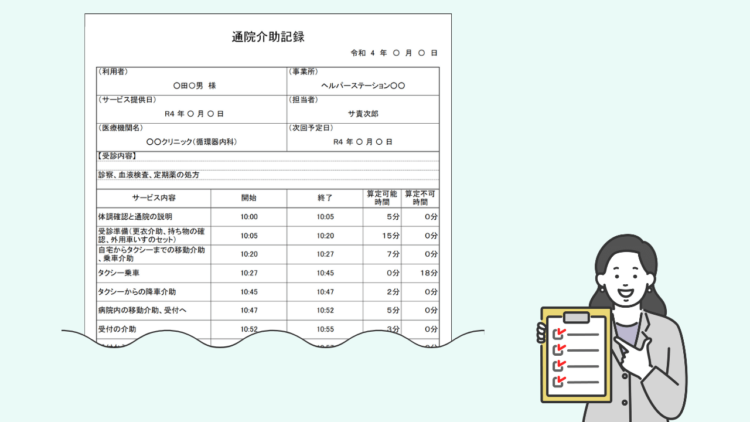

【さいごに】通院後は「通院介助記録」を作成しよう

通院等の介助後は、「通院介助記録」を作成し、保管します。

通院介助記録の作成を必要とするか否かは自治体によりますが、サービス提供記録等を補完する報酬請求の根拠となる書類ですので、基本的には作成しておきましょう。記録の作成にあたっては、以下のコラムを参考にしてください。(介護保険の訪問介護向けコラムですが、居宅介護の通院等介助においても同じです。)

ヘルパー会議室では、居宅介護のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した完全ハンドブックを公開しています。この機会に下記からチェックしておきましょう!

⇒【障害福祉サービス】居宅介護の完全ハンドブック【従事者向け】

※サービス提供責任者の業務ノウハウが知りたい方は下記をどうぞ。