- 訪問介護のサービス指示書って「何をどこまで」書けばいいの?

- そもそもサービス指示書ってなに?

- なんでサービス指示書って必要なの?

サービス指示書(手順書)は訪問介護の運営において欠かすことができない書類です。

ヘルパーはサービス指示書があるからこそ安心して働けます。

ですが「指示書の書き方がわからず、いつもなんとなく作ってる…」こんなサービス提供責任者は多いですよね。

せっかく時間をかけて作っても、機能していない指示書に価値はありません。

本記事では訪問介護の「サービス指示書の作り方」を6つのポイントに分けて解説していきます。

ポイントを押さえることで“つかえる”サービス指示書が作れるようになりますよ。

サービス指示書の文例や完成例も用意していますのでぜひ参考にしてくださいね。

※『指示書の書き方と文例』をすぐに見たい方は下記からジャンプしてください。

訪問介護のサービス指示書(手順書)とは?

サービス指示書は、訪問介護計画で立てた「目標」や「サービス内容」の手順を、現場レベルに落とし込んだものを指します。

サービス開始から終了までの“流れ”や“注意点”を具体的に記入し、ヘルパーは指示書をもとに仕事をします。

そのため、サービス指示書は初めて訪問するヘルパーにもわかるように主観ではなく『客観的』に書くことを意識しておきましょう。

ざっくりいうと指示書は利用者ごとの『個別マニュアル』的なもの。

サービス指示書(手順書)を作成する「タイミング」

訪問介護のサービス指示書は、サービス提供責任者が作成します。

サービス指示書作成の流れは下記のとおり。

- STEP1契約

利用者と訪問介護サービスの契約を結びます。

- STEP2訪問介護計画書の作成

訪問介護計画にて、目標やサービス内容などの大枠を定めます。

- STEP3サービス開始

開始当初はサービス提供責任者が訪問し、サービス内容や手順を固めていきます。

- STEP4サービス指示書の作成

ある程度サービス内容・手順が固まったら、指示書に落とし込みます。

- STEP5ヘルパーに引き継ぐ

サービス提供責任者は、指示書をもとにヘルパーと同行し、引継ぎます。

このように指示書はサービス開始前には作成できません。

なのでサービス開始当初は、かならずサ責が訪問して指示書を完成させましょう。

訪問介護のサービス指示書(手順書)を作成する「4つの必要性」

そもそも訪問介護のサービス指示書(手順書)は、法的に定められている必須書類ではありません。

ですが、訪問介護を運営する上で欠かせない超重要な書類です。

理由は下記の3つがあげられます。

- ヘルパーの離職を防ぐため

- 引継ぎミスを防ぐため

- 介護事故を防ぐため

- 自立支援を正しく行うため

必要性① ヘルパーの離職を防ぐため

訪問介護サービスの特性上、ヘルパーは1対1の閉ざされた空間で仕事をします。

「困った時、サービス提供責任者に連絡がつながらない」といった不満が重なるとヘルパーは離職します。

慣れないお宅は、ベテランヘルパーでも分からないことだらけで不安です。

特に経験の浅いヘルパーは考えている以上に不安を抱えているものです。右も左もわからずパニックになることもあるでしょう。

こんな時に「困ったときの答え」がサービス指示書にあれば、安心してヘルパーは働けます。

結果的に、サービス指示書はヘルパーの離職を防ぐツールになっているのです。

必要性② 引継ぎミスを防ぐため

訪問介護の苦情・クレームは、ヘルパーへの引継ぎ時に発生しがちです。

「ちゃんと聞いといてよ」と情報共有ができていないことに対して、不満を持つ利用者は多いのです。

利用者ごとに“こまかいルール”がありますので、事前に手順を確認することでミスを防げます。

必要性③ 事故を防ぐため

利用者宅で行う訪問介護には「転倒」「物品の紛失、破損」など事故発生リスクがあちこちに潜んでいます。

さらに利用者の状態や自宅環境なども訪問先によって大きく違います。

そのため利用者ごとの指示書に、事故が発生するかもしれないリスクや注意点を書いておくことで未然に事故を防げるのです。

必要性④ 自立支援を正しく行うため

仮に、サービス指示書がないままヘルパーがサービスを提供したとしましょう。

すると必ず下記のような状態が発生します。

- 利用者の「できること」を奪った、おせっかいな介護

- 単なる「家事手伝い」

訪問介護の本来の目的である「自立支援」とは遠く離れたサービスになってしまいます。

せっかく自立支援のための訪問介護計画を立てても、実行できなければ意味がありません。

【文例あり】つかえるサービス指示書(手順書)の作成ポイント6選

訪問介護のサービス指示書は、初めて訪問するヘルパーがみても分かる書き方をしなければなりません。

『細かすぎる』レベルまで書くことで“つかえる”指示書になります。

そのために抑えておくべきポイントを6つ紹介します。

- 使用する「物品」の置き場所は具体的に書く

- 「ヘルパーが介助すること」と「利用者が自ら行うこと」を明確に分けて書く

- 「NGワード・行動」を書く

- 「主治医からの指示」を反映する

- 「事故リスク」を書く

- 「入退室時」の手順もこまかく書く

ポイント① 使用する「物品」の置き場所は具体的に書く

サービスで使用する物品類は、具体的な場所を詳しく書きましょう。

ヘルパーは一度教えてもらっていても、うっかり抜けてしまうことがあります。

例えば『和室にある押し入れ2段目の左奥』というように誰が見ても分かるように書きます。

「リビングにある・・」「本人の部屋に置いてある・・」など、おおざっぱに書いてしまうと物品を見つけられず、余計な時間を取られます。

ポイント②「ヘルパーが介助すること」と「利用者が自ら行うこと」を明確に分ける

自立支援を行うためには、利用者の“残存機能”を活かせる指示書を書くと良いです。

『ヘルパーが介助すること』と『利用者が自ら行うこと』を明確に分けて書きましょう。

例えば下記のとおり。

【 文例 】

- 「入浴時は洗髪、上半身の洗身は利用者が行い、下肢の洗身はヘルパーが行う」

- 「ベッド上のオムツ交換は、利用者が腰をあげてズボンを下ろせるように声かけを行う」

- 「拭き掃除は、ヘルパーがバケツに水をくみ、利用者が雑巾を絞る」

- 「調理は、利用者に味付けのみ行ってもらう」

利用者によっては“できるのにやらない”方もいます。この場合“誘導ワード”も記載してあげると良いです。

例えば『娘さんにヘルパーと一緒に掃除をしするように言われています。と家族の名前をだすと動いてくれやすい。』など。

ポイント③「NGワード・行動」を書く

利用者にはそれぞれタブーな言葉や行動があります。

「○○と言われると怒る」「○○されると気分が悪い」など千差万別です。

NGワードは、たとえ初めて訪問するヘルパーだとしても『知らなかった』では済まされません。

必ず指示書に書いておき、ヘルパーと共有しておきましょう。

例えば下記のとおり。

【 文例 】

- 「励ましの言葉はストレスになるようので極力さける」

- 「家族との関係が悪いため話題にあげない」

- 「フランクな方だが、ため口は禁止(過去に苦情あり)」

- 「アルコール依存症の過去あり、お酒の話題はさける」

- 「過去に物取られ発言あり、サービス中は本人の見える範囲で行動する」

ポイント④「主治医からの指示」を反映する

利用者によっては、主治医から日常生活の注意点を指示されている場合があります。

主治医からの指示は、命に直結することなので必ず指示書に書いておきましょう。

例えば下記のとおり。

【 文例 】

- 「入浴時の血圧は上○○、下○○まではOKと医師から指示あり」

- 「主治医から塩分を控えるように指示あり」

- 「薬の食べ合わせで○○は禁止、調理時に使用しない」

- 「主治医から水分制限、一日○○mlまでの指示あり」

ポイント⑤『事故リスク』を書く

利用者の状態や自宅環境は訪問先によって大きく変わるため、事故リスクは単一的なものではありません。

「利用者Aは○○だから、○○の事故リスクがある。なので○○に注意する」ということは必ずあるもの。

各々に応じた、事故が『発生するかもしれないリスク』と『対応方法』を書いておきましょう。

例えば下記のとおり。

【 文例 】

- 「嚥下機能が低下しているため、食材は3㎜程度の大きさに切る」

- 「嚥下機能が低下しているため水分はとろみを使用」

- 「前日に眠剤を服用している時はふらつきが強い傾向あり。ふらつきが強い場合は○○にサービスを変更」

- 「居室内の幅が狭いため、車いす移動時に壁にぶつけないように注意」

- 「利用者の単独歩行は転倒のリスクあり。掃除中はできるだけ利用者から目を離さないように対応」

- 「床が滑りやすいため立ち上がり介助時は、滑り止めマットを使用」

ポイント⑥「入退室時」の手順もこまかく書く

意外かもしれませんが、訪問介護では入室・退室時の手順がクレームにつながることがあります。

特に、退室時はヘルパーが「やりっぱなし」がないか確認できるように指示書を作成しましょう。

例えば下記のとおり。

【 文例 】

- 「入室したらすぐに窓をあけ、換気する」

- 「インターホンを鳴らし、入室(インターホン越しに事業所名を言わない)」

- 「エアコンは〇℃、切りタイマー〇時間に設定し退室する」

- 「退室時はベッドのギャッジ、高さをもとに戻す」

- 「ガス栓を切ったか再確認する」

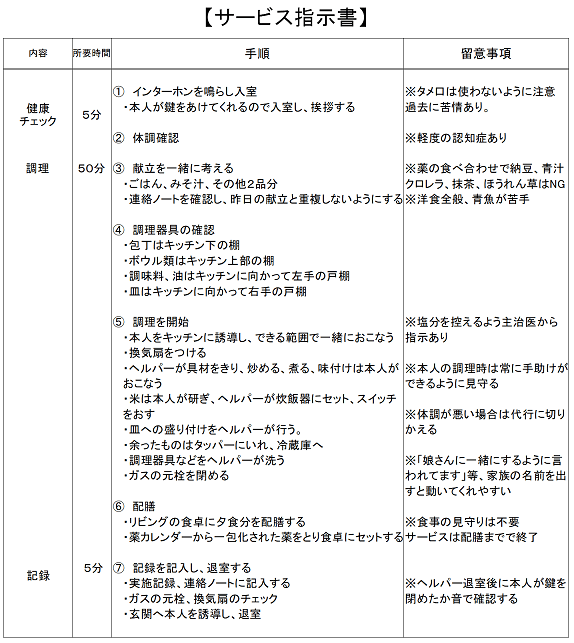

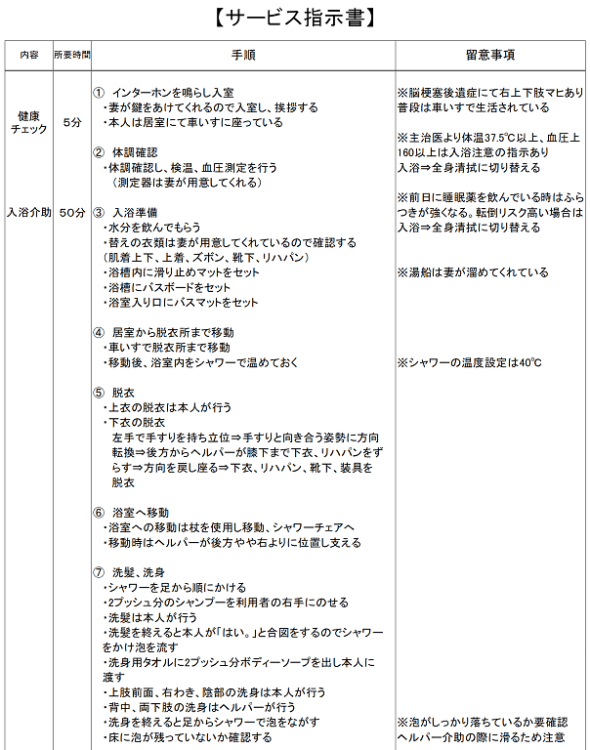

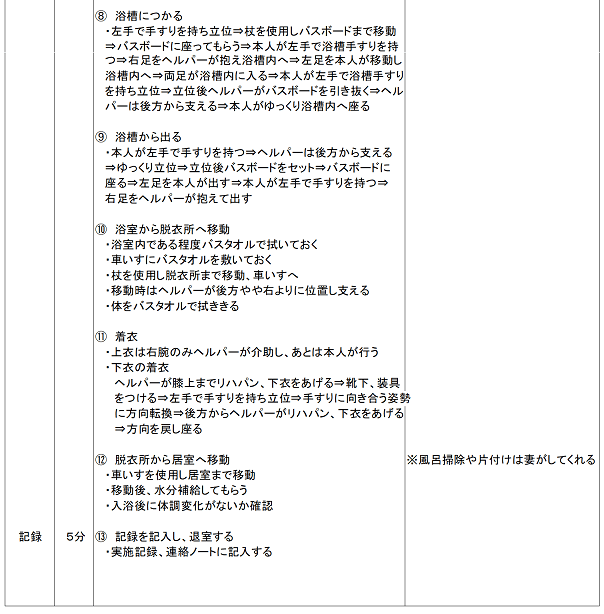

【完成例】ポイントを押さえたサービス指示書(手順書)はこちら

前述のポイントを押さえたサービス指示書の『完成例』を2パターンのせておきます。

\ 生活3で調理パターン /

※クリックすると拡大します

\ 身体2で入浴介助パターン /

※長いので分割して2枚の画像になっています。クリックすると拡大します。

こんな感じのイメージで作成できればOKです。

ちなみに利用者によっては時間帯や曜日でサービス内容が違いますので、それに応じて指示書を作成します。

なので10枚くらいになることも普通にありますよ。

※当サイトではサービス指示書のテンプレートを無料配布しています。

必要な方は下記からダウンロードできますのでどうぞ。

訪問介護のサービス指示書(手順書)は「更新」しつづける

訪問の回数を重ねるごとに、サービス内容、物品の位置、ADL、など状態や環境は変化していきます。

そのためサービス指示書は『常に更新する』ものと理解しておきましょう。

古い情報のままだと、新しいヘルパーが入ったときにトラブルの元になります。

少し手間になりますが、古い情報に書き足すのではなく、刷新された手順書を再作成すると良いです。余計な情報が残らずわかりやすくなりますので。

さいごに

今回は訪問介護のサービス指示書(手順書)について解説しました。

結局のところ“つかえる”サービス指示書は『いかに詳細な情報を収集し、わかりやすく書かけるか』が大切になります。

サービス提供責任者にとっては手間がかかりますが、ヘルパーが安心して仕事ができるように、ぜひ実践をしていきましょう。

当サイトではサービス提供責任者の初心者向けに『業務マニュアル』を無料で公開しています。

かなり参考になると思いますので下記をぜひチェックしておきましょう。

※そのほかの帳票一覧を知りたい方は下記をどうぞ。