- 障害福祉サービスの上限額管理ってなに?

- 利用者負担額一覧表や利用者負担上限額管理結果票の書き方がわからない…

- 上限額管理ってどういう流れでなにをすれば良いの?

今回は、こんな悩みにお答えすべく障害福祉サービスの利用者負担上限額管理マニュアルを公開します。

障害福祉サービスの利用者は、そもそも利用者負担が発生しない方が多いため、利用者負担上限額管理が必要なケースはあまりないかと思います。(重度訪問介護では結構いますが…)

とはいえ、どこかで必ず上限額管理が必要な利用者にあたります。

そこで、利用者負担上限額管理の概要や事務の流れを初心者にもわかりやすく解説したマニュアルを作成しました。利用者負担額一覧表や利用者負担上限額管理結果票の記載方法や記入例も紹介していますので、ぜひ本マニュアルを日々の業務の参考にしてください。

本マニュアルは、居宅介護や重度訪問介護など訪問系障害福祉サービス事業所向けになります。複数児童や他の障害福祉サービスおよび障害児サービスについては取り上げていませんのでご注意ください。

なお、本マニュアルは、弊社より販売しております「サ責白本」の補助として作成したものです。無料公開は終了しており、購入者限定の特典になりました。

本マニュアルは、厚生労働省資料等を参考に作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、指定権者により若干異なる場合がありますのでご注意ください。また自治体助成がある場合や移動支援等の地域生活支援事業(市町村事業)に係る利用者負担を利用者負担上限額の合算対象としている場合なども本マニュアルの範囲外です。本マニュアルは、あくまで参考程度に捉えていただき、実務においては各自治体への確認等をお願いいたします。

障害福祉サービスの利用者負担上限額管理とは

障害福祉サービスの利用者負担上限額管理(以下、上限額管理)とは、複数のサービス事業所を利用し、一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過する場合に、「どの事業所がいくら利用者から支払を受け、いくら国保連(市町村)に請求をするか」を管理、調整する事務のことです。

障害福祉サービス等の支給決定障害者等(以下、利用者)は、世帯の所得区分に応じた負担上限月額が設定されており、負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要はありません。

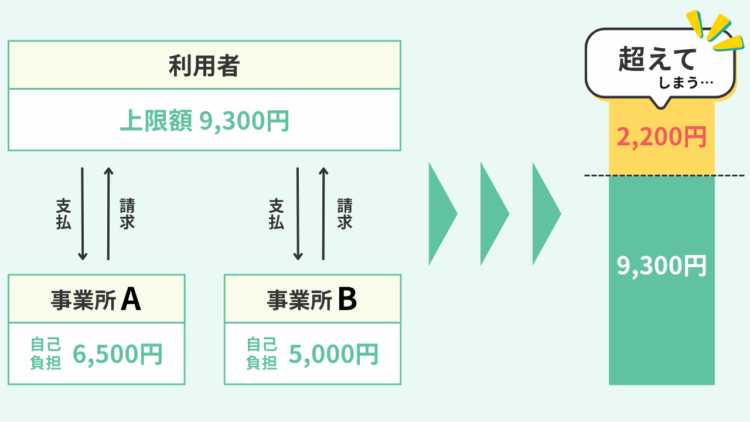

ですが、例えば、上記イメージ図のように負担上限月額9,300円の利用者が複数のサービス事業所からサービスを受け、事業所Aは自己負担6,500円、事業所Bは自己負担5,000円かかった場合、それぞれの事業所がそのまま自己負担の支払を受けると負担上限月額を超えて徴収してしまうことになります。

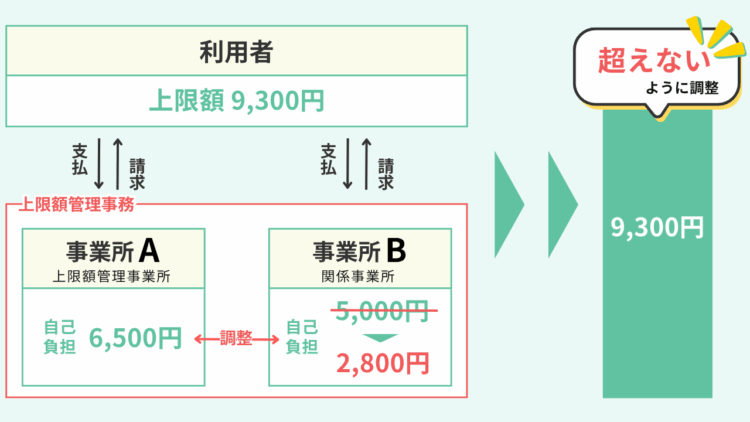

このため、複数のサービス事業所のうち、いずれかが上限額管理事業所(上限額管理者)となり、負担上限月額を超えないよう管理、調整する上限額管理事務を行うわけです。

上限額管理の結果、利用者負担額が負担上限月額を超えている場合、あらかじめ提供するサービスの種類によって定める利用者負担額の優先徴収順位に基づき、優先順位の高いサービス事業所から順に負担上限月額に到達するまで利用者負担額を徴収する方法により調整します。

利用者負担上限額管理加算について

利用者負担上限額管理は、基準省令第22条に規定されているものになります。

自事業所が上限額管理事業所(上限額管理者)となり、利用者負担額合計額の管理を行った場合は、利用者負担上限額管理加算を算定することができます。

| 名称 | 告示 | 留意事項 | 単位数 |

| 利用者負担上限額管理加算 | 指定障害福祉サービス基準第22条(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む)に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合 |

|

150単位/月 |

上限額管理の対象者

次の①~③すべてを満たす利用者が、利用者負担上限額管理の対象となります。

- 利用者負担上限額が0円でない方

- 一月に複数事業所を利用している方(※注1、2)

- 一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過することが予測される方

※注1)事業所番号が異なるものに限ります。

※注2)月の途中で利用するサービス事業所を変更した場合を含みます。

1つの事業所のみを利用している場合は、負担上限月額を超えても上限額管理の必要はありません。注釈1のとおり、この場合の1つの事業所とは、事業所番号単位で考えます。例えば、同一法人が同一の場所で居宅介護と同行援護の指定を受ける場合、同じ事業所番号となるため、サービス種類が異なっていても1つの事業所とみなします。

上限額管理事業所(上限額管理者)の決定ルール

上限額管理事業所(以下、上限額管理者)は、上限額管理者決定ルールに基づき決定します。

次表のとおり、利用するサービスにより優先するサービス種類・事業所の順序が定められており、この順序は、提供するサービス量や生活面を含めた利用者との関係性(利用者負担を徴収する便宜)、サービス管理責任者の配置の有無や事務処理体制などを総合的に勘案したものです。

| 順位 | 上限額管理対象者 | 上限額管理者 |

| 1 | 居住系サービス利用者 | 指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定宿泊型自立訓練を受ける者および精神障害者退院支援施設利用者に限る)、指定就労移行支援事業所(精神障害者退院支援施設利用者に限る)、指定共同生活援助事業所(体験利用の場合を除く)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(体験利用の場合を除く)または外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(体験利用の場合を除く) |

| 2 | 計画相談支援利用者で継続サービス利用支援(モニタリング)が毎月ごとの方 | 指定特定相談支援事業所 |

| 3 | 日中活動系サービスおよび就労選択支援利用者 | 指定生活介護事業所(共生型生活介護事業所を含む)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(共生型自立訓練(機能訓練)事業所を含む)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(共生型自立訓練(生活訓練)事業所を含む)、指定就労選択支援事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所または指定就労継続支援B型事業所

※当該区分に事業所が複数ある場合は、原則として契約日数の多い事業所。 |

| 4 | 訪問系サービス利用者 | 指定居宅介護事業所(共生型居宅介護事業所を含む)、指定重度訪問介護事業所(共生型重度訪問介護事業所を含む)、指定同行援護事業所、指定行動援護事業所、指定重度障害者等包括支援事業所

※ 重度障害者等包括支援の利用者については、基本的には同一月においてサービス提供を受けるのは1つの事業所に限られるため、上限額管理を要するのは、月の中途にサービスの利用を開始または終了した場合で、当該月において他の障害福祉サービス(事業所番号が異なる事業所から提供されるものに限る)を利用した時、または月の中途に契約事業者を変えた時に限られます。 |

| 5 | 就労定着支援または自立生活援助の利用者 | 指定就労定着支援事業所または指定自立生活援助事業所 |

| 6 | 短期入所サービス利用者 | 指定短期入所事業所または共生型短期入所事業所

※複数利用の場合は、その月において当該上限額管理対象者に原則として最後に指定短期入所サービスまたは共生型短期入所サービスを提供した事業所。 |

| 7 | 共同生活援助サービスの体験利用者 | 指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所または外部サービス利用型指定共同生活援助事業所

※複数利用の場合は、その月において上限額管理対象者に原則として最後に指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助または外部サービス利用型指定共同生活援助を提供した事業所。 |

例えば、生活介護と居宅介護を利用している対象者の場合は、生活介護事業所が上限額管理者となります。

補足:複数の訪問系障害福祉サービスのみを利用している場合などの優先順位

先の順序4において複数のサービス事業所がサービス提供している場合(その月に複数の訪問系障害福祉サービスのみを利用している場合や併せて順序5の短期入所を利用している場合など)、いずれかの訪問系サービス事業所が上限額管理者となるわけですが、この場合は、次の優先順位に基づき上限額管理者を決定します。

| 優先順位 | 上限額管理者 |

| 1 | 対象者に同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する指定事業所 |

| 2 | 対象者に同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する共生型事業所 |

| 3 | 指定重度訪問介護事業所 |

| 4 | 共生型重度訪問介護事業所 |

| 5 | 指定居宅介護事業所 |

| 6 | 共生型居宅介護事業所 |

| 7 | 指定同行援護事業所 |

| 8 | 指定行動援護事業所 |

※最も高い順位に複数の事業所が存在する場合は、原則として契約時間数が多い事業所が上限額管理者となります。

例えば

- 事業所A(居宅介護)と事業所B(同行援護)と事業所C(短期入所)からサービス提供の場合は、事業所Aが上限額管理者

- 事業所A(居宅介護・同行援護)と事業所B(同行援護)からサービス提供の場合は、事業所Aが上限額管理者

- 事業所A(重度訪問介護/契約時間50時間)と事業所B(重度訪問介護/契約時間100時間)からサービス提供の場合は、事業所Bが上限額管理者

となります。