新しいヘルパーを採用したのですが、入社時にどのような研修を行えばよいのでしょうか?

今回は、こんな質問にお答えすべく、訪問介護事業者が新規採用時に行うべき研修の項目を示します。

また、あわせて事業者のみなさんにご活用いただきたい新入社員用の年間研修計画表のテンプレートも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

本記事では介護保険の訪問介護だけではなく、訪問系障害福祉サービスについても解説しています。最後まで読んでくださいね。

訪問介護の必須研修項目|全職員対象のもの

新規採用時の研修項目を説明する前に、まず全介護職員を対象とした訪問介護事業者として実施すべき研修について、おさらいがてら解説しておきます。

基準省令第30条第3項および第28条第3項の7に規定されているとおり、訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質向上のために研修機会を確保することを求められており、またサービス提供責任者は、訪問介護員等に対して研修等を実施することとされているところです。

事業所内で実施するか外部研修を受講させるかは問われませんが、計画的に研修を実施または受講させるよう、年度ごとの全体研修計画を策定する必要があります。

主な研修項目は以下表のとおりです。

| 研修項目 | 備考 |

| ①認知症及び認知症ケアに関する研修 | 実施の義務はありませんが、介護サービス情報公表システムの運営状況にて問われる研修項目になります。 |

| ②プライバシーの保護の取り組みに関する研修 | |

| ③接遇に関する研修 | |

| ④倫理及び法令遵守に関する研修 | |

| ⑤事故発生および再発防止に関する研修 | |

| ⑥緊急時の対応に関する研修 | |

| ⑦ハラスメントに関する研修 | 男女雇用機会均等法第11条の2にセクシャルハラスメントについて労働者が労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施することが規定されており、また基準省令第30条第4項の解釈において、利用者等からのカスタマーハラスメントの被害防止の取り組みとして研修を実施することが望ましいとされています。 |

| ⑧感染症の予防およびまん延防止のための研修 | 基準省令第31条第3項の三に規定されている訪問介護事業者の義務です。年1回以上実施する必要があります。また、研修だけでなく訓練(シュミレーション)も年1回以上実施しなければいけません。 |

| ⑨感染症および災害時の業務継続計画に係る研修 | 基準省令第32条の2第2項に規定されている訪問介護事業者の義務です。年1回以上実施する必要があります。研修だけでなく訓練(シュミレーション)も年1回以上実施しなければいけません。 |

| ⑩虐待防止のための研修 | 基準省令第37条の2の第1項の三に規定されている訪問介護事業者の義務です。年1回以上実施する必要があります。 |

ちなみに訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護等)の場合は、基準省令において以下の研修の実施を義務付けられています。

- 感染症および災害時の業務継続計画に係る研修(基準省令第33条の2の第2項)

- 感染症の予防およびまん延の防止のための研修(基準省令第34条第3項の三)

- 身体拘束等の適正化のための研修(基準省令第35条の2の第3項の三)

- 虐待の防止のための研修(基準省令第40条の2の第1項の二)

新規採用時に行う研修項目|訪問介護の場合

介護保険の訪問介護について新規採用時に行うべき研修は、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号)」に示されています。

いわゆる基準省令の解釈通知のことですが、本項では、この通知をもとに「必ず実施すべき研修項目」と「実施することが望ましい研修項目」に分けて解説していきます。

「必ず」実施すべき研修項目

| 研修項目 | 解釈通知 |

| 虐待防止のための研修 | ③虐待の防止のための従業者に対する研修(第3号)

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 |

新規採用した介護職員に対して実施すべき研修項目は、上記のとおり「虐待防止のための研修」のみです。定期の全体研修で実施する虐待防止研修とは別に実施しましょう。

実施することが「望ましい」研修項目

| 研修項目 | 解釈通知 |

| 感染症の予防およびまん延防止のための研修 | ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 |

| 感染症および災害時の業務継続計画に係る研修 | ③研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 |

これらは、解釈通知上「望ましい」という表現に留まっているため必ず実施しなければならない研修ではありませんが、できれば定期研修とは別に実施してくださいね。

新規採用時に行う研修項目|訪問系障害福祉サービスの場合

訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護など)について新規採用時に行うべき研修は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(障発第1206001)」に示されています。

この通知をもとに「必ず実施すべき研修項目」と「実施することが望ましい研修項目」に分けて解説していきます。

「必ず」実施すべき研修項目

| 研修項目 | 解釈通知 |

| 虐待防止のための研修 | ③ 同条第2号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施(年1回以上)するとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えない。 |

| 身体拘束等の適正化のための研修 | ④ 同条同項第3号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施(年1回以上)するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 |

訪問系障害福祉サービスにおいて新規採用した介護職員に対して実施すべき研修項目は、上記のとおり「虐待防止のための研修」と「身体拘束等の適正化のための研修」です。定期の全体研修で実施する虐待防止研修とは別に実施しましょう。

ちなみに、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えないとされています。

実施することが「望ましい」研修項目

| 研修項目 | 解釈通知 |

| 感染症の予防およびまん延防止のための研修 | ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定居宅介護事業所が定期的な教育(年1回以上)を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 |

| 感染症および災害時の業務継続計画に係る研修 | ③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 |

これらは、介護保険の訪問介護と同様に、解釈通知上「望ましい」という表現に留まっているため必ず実施しなければならない研修ではありませんが、できれば定期研修とは別に実施してくださいね。

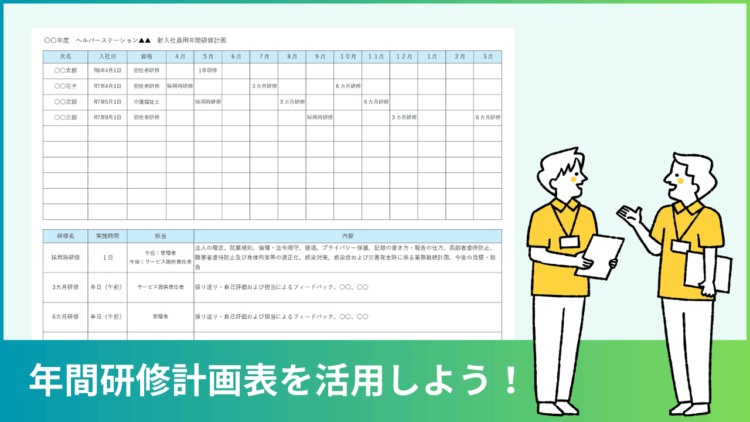

新入社員用の年間研修計画表を活用しよう|テンプレートあり

不定期に職員を採用せざるを得ない訪問介護事業所では、職員間でスキルや知識等のバランスがとれなくなりがちです。しかし、利用者に対して適切な介護サービスを提供するためには、職員の能力を平準化し、組織力を高めていくことが非常に重要になります。

特に新任の職員については、採用後1年間を目途にきめこまやかな教育体制を整備することが必要でしょう。新規採用職員用の年間研修計画表を作成し、「新規採用時研修・3ヵ月研修・6ヵ月研修・1年研修」と個別に研修を実施することが能力の平準化の第一歩となります。

ヘルパー会議室運営部にて新入社員用の年間研修計画表テンプレートを作成しましたので、必要な方は以下からダウンロードしてください。

ちなみに、これまで解説した新規採用時に実施すべき研修は、採用後いつまでに実施すれば良いのか等は示されていません。

ですが当然にすみやかに実施すべきですし、日がたつにつれて同行訪問等で研修スケジュールが組みにくくなりますので、採用後まもなく行うオリエンテーション等の際に実施するのがよいかなと思います。

採用にお悩みの方は「アルバイト求人サイトのおすすめランキング|しゅふJOB」の情報も参考にしてみてください。