身体の状態によっては利用者本人が薬を受け取りに行けないこともありますが

訪問介護を利用してヘルパーが薬を受け取りに行くことは可能なのでしょうか。

・「大事な薬をヘルパーが受け取りに行っていいの?」

・「どんなことに気を付ければいいの?」

今回はこのような疑問を解決するために、薬の受け取りについて説明します。

この記事を読むことにより、薬の受け取りの基本的な考えを理解することができるようになりますので、ご一読お願いいたします。

薬の受け取りは生活援助にて算定できる

結論から言うと、薬の受け取りは訪問介護の生活援助にて算定することができます。

ただし、ケアプランに位置づけられていることが前提となるので、確認しておきましょう。

また薬の受け取りは行うことができますが、代理で受診することはできないので気を付けてください。

原則として本人が受診していなければいけません。

仮に利用者にお願いされたからといって、ヘルパーがかかりつけの病院へ行き、「本人は変わりないので、前回と同じ薬を処方してください」などと言ってはダメです。

病院へ受診することが難しい場合は、別の介護保険のサービスで検討することができるので、ケアマネジャーへ相談しましょう。

通院等乗降介助でも薬の受け取りは可能

通院等乗降介助で受診後に薬を受け取る場合は、通院等乗降介助のサービスの範囲内になるので可能です。

薬局が病院外で、移動を要する場合もサービスの範囲内なので、理解しておきましょう。

薬受け取りの「一連の流れ」と「持ち物」

では訪問介護で薬受け取りをおこなう場合の「一連の流れ」と「持ち物」を確認しておきましょう、

一連の流れ

まず自宅を起点にサービスを提供しなければなりません。

事業所から直接薬を受け取りに行くのではなく、必ず利用者の自宅を訪問してから、薬の受け取りにいきましょう。

具体的な流れとしては、

- 自宅訪問

- 薬の受け取りに必要なものを預かり出発

- 薬を受け取る

- 自宅へ戻り、利用者に薬を渡す

簡単に言うとこのような流れになるかと思います。

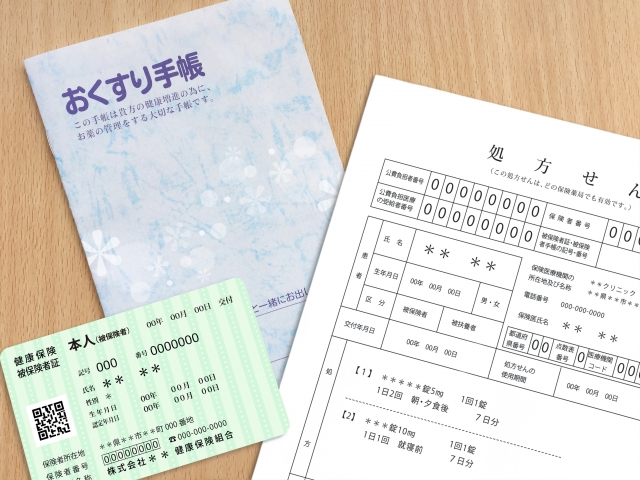

薬の受け取りに必要な持ち物

必要な持ち物は下記のとおりです。

処方せんの原本

処方せんの原本がないと薬の受け取りはできないので、忘れないように気を付けてください。

ヘルパーの待ち時間を減らすために、事前にFAXで処方せんと情報を渡す場合があるかもしれませんが、その場合でも受け取りのときに処方せんの原本が必要になります。

保険証

薬の処方は医療保険に基づいて行われますので、医療保険の保険証が必要になります。

初診のときは必ず提示しなければなりませんが、変更時に再度提示を求められることがあるので、毎回持っていく方がよいでしょう。

生活保護を受けている人は保険証の代わりとなる医療券を持っていくようにしましょう。

お薬手帳

お薬手帳を持っていなくても、薬を受け取ることは可能です。

しかし、お薬手帳は、利用者に関わる人たちが利用者の体調を確認するための大切なツールになるので、毎回持っていくことをオススメします。

特に医療の課題があり、訪問看護などのサービスを利用している場合は、お薬手帳の情報を重宝するので、薬の処方があるたびに更新できるようにしましょう。

事例からみる「こんなときはどうする?」

訪問介護ではイレギュラーな対応をお願いされることも多々あるかと思います。

そこで、薬の受け取りを実施した際に

「こんなことをお願いされたら、どう考えればよいのだろうか」

という事例を用意しましたので、一緒に考えてみましょう。

事例① 受け取った薬を「お薬カレンダーにセットして」と頼まれたら?

この場合、薬が分包されているかがポイントになります。

訪問介護では

一包化されている薬についてはセットしても良いですが、一包化されていない薬はセットしてはいけません。

バラバラの分包されていない薬をお薬カレンダーにセットする行為は服薬管理になってしまうので、行うことはできません。

その場合は訪問看護の看護師や訪問薬剤師の薬剤師が支援する内容になりますので理解しておきましょう。

事例② 同居家族がいるのに薬の受け取りを頼まれたときは?

この場合、薬の受け取りは生活援助であることがポイントです。

生活援助は家族の対応を優先するので、薬の受け取りも同様です。

家族が就労していて日中独居の場合は算定することもできますが、例えば、家族が18時には家に帰ることができ、薬を受け取る薬局が20時まで開いているとします。

この場合は、家族でも就労後に薬の受け取りに行くことができるので、生活援助で算定することが難しくなります。

このように、状況によって支援できるできないが異なるということを理解しておきましょう。

まとめ

今回は訪問介護の薬の受け取りについて解説しました。代理の受診や薬の管理は行うことができないので注意しておきましょう!

当サイトではホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。

良かったら下記から参考にしてみてください!

※ホームヘルパー向けはこちら

※サービス提供責任者向けはこちら