- キャリアパス要件ってなに?

- どのような制度や書類を整備すれば良い?

- 研修計画やキャリアパスのひな形や記入例を教えてほしい。

介護職員等処遇改善加算を算定するためには、「①月額賃金改善要件」「②キャリアパス要件」「③職場環境要件」をそれぞれ満たす必要がありますが、これらのうち、キャリアパス要件をどのように整備・運用すれば良いか分からない、といった訪問介護事業者の方々は少なくありません。

そこで今回は、介護職員等処遇改善加算の算定要件のうち、キャリアパス要件に絞って詳細を解説し、弊社の訪問介護事業所で実際に整備・運用している具体例を紹介します。

あわせて要件を満たすために必要な研修計画や能力評価シート、キャリアパス等のひな形テンプレートや記入例も紹介していますので、ぜひ参考にされてください。

本記事は、訪問介護事業者向けになります。また、訪問介護と訪問系障害福祉サービスの指定も受けている事業所さんが多いかと思いますが、キャリアパス要件は訪問系障害福祉サービスにおいても基本的に同じです。

なお、今回紹介するテンプレートや具体例は、あくまで弊社の事例です。実際の運用にあたっては自事業所向けにカスタマイズするとともに各指定権者への確認をお願いします。

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件とは

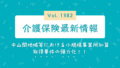

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件には、要件Ⅰ「任用要件・賃金体系の整備等」、要件Ⅱ「研修の実施等」、要件Ⅲ「昇給の仕組みの整備等」、要件Ⅳ「改善後の年額賃金要件」、要件Ⅴ「介護福祉士等の配置要件」の5項目があり、どの区分の介護職員等処遇改善加算を算定するのかによって満たすべき項目が変わります。

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、「令和8年3月末までに整備や策定をする旨の誓約」を行うことで令和7年度当初から要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支えないとされています。

キャリアパス要件Ⅰ

| 該当加算区分 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ |

| 要件詳細 | 次の一から三までを全て満たすこと。

※常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。 |

キャリアパス要件Ⅱ

| 該当加算区分 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ |

| 要件詳細 | 次の一及び二を満たすこと。

※常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。 |

キャリアパス要件Ⅲ

| 該当加算区分 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |

| 要件詳細 | 次の一及び二を満たすこと。

※常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。 |

キャリアパス要件Ⅳ

| 該当加算区分 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ |

| 要件詳細 | 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。

|

キャリアパス要件Ⅴ

| 該当加算区分 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ |

| 要件詳細 | サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、処遇改善加算を算定する事業所又は当該事業所が併設している本体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていること。 |

| 備考 | 訪問介護および訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)の場合は、特定事業所加算。 |

特定事業所加算を取得していない事業所の場合は、基本的に処遇改善加算Ⅱの取得をおすすめします。

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの具体例|書類や制度の設計・運用事例を紹介

ここからはキャリアパス要件のうち、特に悩ましいであろうⅠ~Ⅲをどのように満たせば良いかについて、弊社事業所で運用している書類や制度設計の具体例をもとに解説していきます。

キャリアパス要件Ⅳは特定の職員に対して年額440万円以上支払えるかどうか、Ⅴは特定事業所加算の届け出を行っているかどうかの単純な話しですので、本項では触れません。

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅲ|キャリアパスの設計方法

キャリアパス要件ⅠとⅢは、関連性が高い項目になりますので双方が整合するよう制度設計することがポイントです。

キャリアパス要件ⅠとⅢの違いは、厚生労働省Q&Aによれば、Ⅰは、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することであり、昇給に関する内容を含めることまでは求められていません。一方で、Ⅲは、経験、資格または評価にもとづく昇給の仕組みを要件とされています。

このため、弊社の訪問介護事業所では、キャリアパス要件Ⅰで定めた職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系と連動する昇給システムを組み込み、キャリアパスを設計しています。

キャリアパス要件Ⅰの整理

キャリアパス要件Ⅰで定める用語を整理します。

| 職位 | 当該事業所内における地位(ポジション)を指します。管理者やサービス提供責任者などといった職種名ではなく、例えば、「初級ヘルパー」「中級ヘルパー」「上級ヘルパー」等、法人が独自に定めるものでOKです。 |

| 職責 | 職員の仕事内容に応じた責任の程度を示すもので、職位ごとに求められる責任の程度を明記します。 |

| 職務内容 | 職員が受け持つ仕事内容のことで、職位ごとに仕事内容を明記します。 |

| 任用要件 | 各職位に選任される条件(どうすれば当該職位になれるのか)のことで、職位ごとに条件を明記します。 |

| 賃金体系 | 職位ごとに支払われる賃金の体系(基本給や各種手当など項目の組み合わせ方)のこと。 |

| 就業規則等 | 常時10人以上の職員(パートやアルバイトを含む)を雇用している場合は、就業規則を労働基準監督署へ届出する義務があります。就業規則等の「等」には、就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者が10人未満)における内規等を指します。 |

キャリアパス要件Ⅲの整理

キャリアパス要件Ⅲで定める3つの昇給の仕組み(昇格・昇給の要件)を整理します。

実際に定めるのは以下①~③のいずれかで問題ありません。(弊社では3つすべてを取り入れています。)

| ①経験に応じて昇給する仕組み | 勤続年数や経験年数などに応じて昇給する仕組みであることが必要です。弊社では、常勤月給職員の場合は「常勤での勤続年数○○年以上」、非常勤時給職員の場合は「当法人でのサービス提供時間○○時間」としています。 |

| ②資格等に応じて昇給する仕組み | 介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであることが必要です。弊社では、ビギナークラスを介護職員初任者研修とし、ミドルクラス以上を介護福祉士または実務者研修修了としています。 |

| ③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み | 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。また、この方法を用いる場合は客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要します。弊社では、職業能力評価シート(シート内で達成率やレベル判定ができるようなもの)を活用して達成率やレベル認定に応じて昇格するように設計しています。※能力評価シートの詳細は後術します。 |

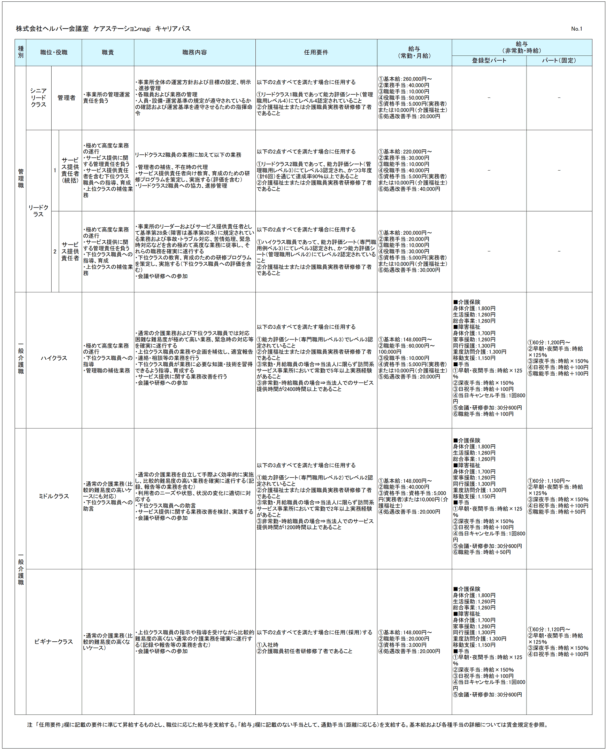

キャリアパスの具体例

※クリックすると拡大します

弊社直営の事業所では、上記のとおり職位を「ビギナークラス」「ミドルクラス」「ハイクラス」「リードクラス」「シニアリードクラス」の5つ設け、ハイクラスまでを一般介護職(ヘルパー)とし、リードクラス以上を管理職(サ責や管理者)としています。

そして、職位ごとに職責や職務内容および任用要件を定め、それらに応じた給与体系を設計(給与はぼかしています)し、給与や手当に処遇改善加算をどの程度充てるか等を別途賃金規定に定めています。

以下から、上記の記入例を含めたひな形をダウンロードできますので、参考にされてください。

弊社事業所の所管指定権者に確認をとりながら作成していますが、みなさんの自治体の取り扱いには準じていませんので、各指定権者に確認しながら進めてくださいね。

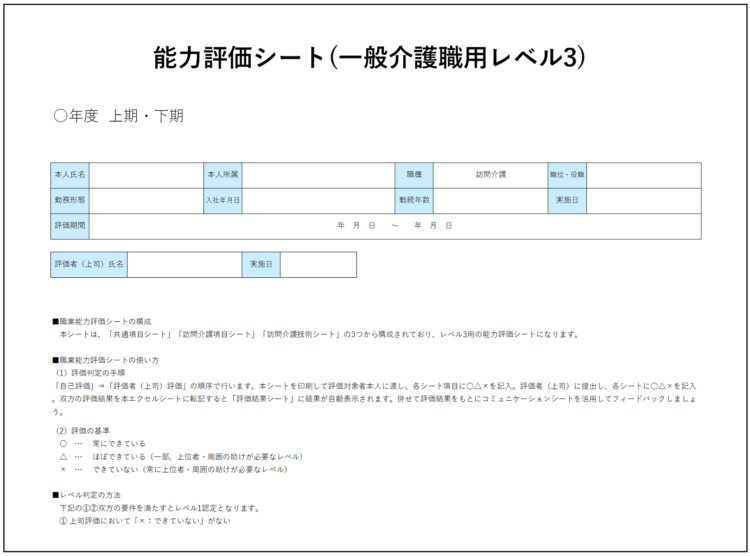

能力評価シートの運用

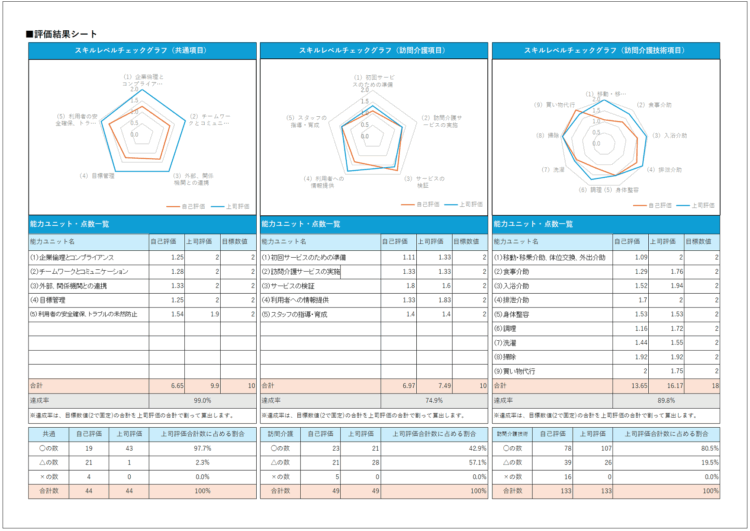

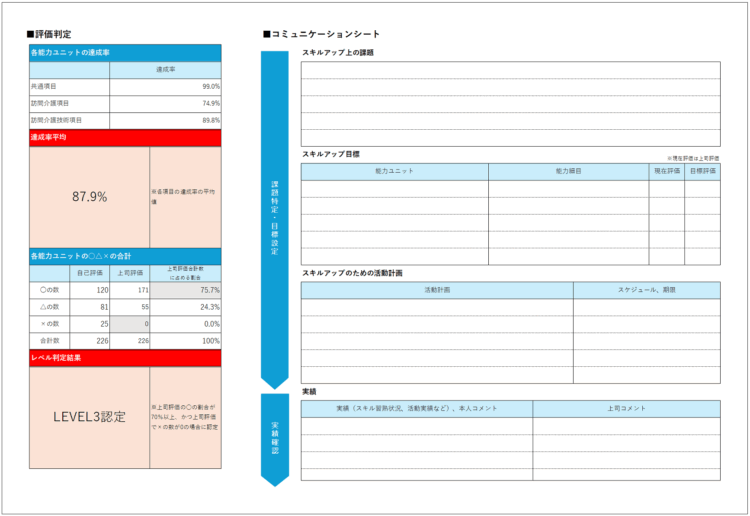

※クリックすると拡大します

弊社直営の事業所では、厚生労働省が提供している在宅介護業向けの職業評価シートを活用し、各職位に昇格する条件として能力評価の結果(レベル認定や達成率)を導入しています。

職位ごとに能力評価シートを種別およびレベル分けし、上記のように対象職員および上司が各項目に○△×を選択記入することで、自動的に達成率やレベル判定されるようカスタマイズしています。(選択項目は厚生労働省のものをそのまま使用)

以下からテンプレートをダウンロードできますのでぜひご活用ください。

| シート名 | 構成概要 | 対象者(弊社事例) | 運用手順 | テンプレ |

| 能力評価シート(一般介護職用レベル1) |

|

ビギナークラス(1年~2年でレベル1認定を目指す) | 「自己評価」⇒「評価者(上司)評価」の順序で行います。本シートを印刷して評価対象者本人に渡し、各シート項目に○△×を記入。評価者(上司)に提出し、各シートに○△×を記入。双方の評価結果を本エクセルシートに転記すると「評価結果シート」に結果が自動表示されます。あわせて評価結果をもとにコミュニケーションシートを活用してフィードバックします。

※本シートを活用する場合は、就業規則等に評価対象者の範囲や評価時期・回数等を必ず定めるようにしてください。(弊社では上期と下期で年に2回実施することとしています。賞与等の査定にも利用しているため) |

無料ダウンロードは終了しました。 |

| 能力評価シート(一般介護職用レベル2) | レベル1認定を受けたビギナークラス(レベル2認定を受けるとミドルクラスへ昇格) | |||

| 能力評価シート(一般介護職用レベル3) | ・ミドルクラス(3年~5年でレベル3認定を目指す、認定を受けるとハイクラスへ昇格)

・ハイクラス(達成率90%以上を目指す) |

|||

| 能力評価シート(管理職用レベル2) |

|

ハイクラス(能力評価シート(一般介護職用レベル3)で達成率90%以上であって、レベル2認定を受けると昇格) | ||

| 能力評価シート(管理職用レベル3) | リードクラス2(ベル3認定され、かつ3年度(計6回)を通じて達成率90%以上であるとリードクラス1へ昇格) | |||

| 能力評価シート(管理職用レベル4) | ・リードクラス1(レベル4認定されるとシニアリードに昇格)

・シニアリード |

|||

| 注意点等 | ||||

|

||||

キャリアパス要件Ⅱ|研修計画および能力評価の具体例

キャリアパス要件Ⅱは、人材育成についての項目になります。簡単にいうと、キャリアパス要件Ⅰで定めた職責に求められる遂行能力を獲得するために、目標や計画を立ててスキルアップに取り組みましょうということです。

キャリアパス要件Ⅱの整理

キャリアパス要件Ⅱで定める計画等の要件を整理します。

なおキャリアパス要件Ⅱは、以下a・bのどちらかを満たしていれば問題ありません。

| 要件 | ||

| 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修機会を確保する |

a | 目標を達成するための研修計画を策定し、能力評価を行う

■資質向上の目標例

|

| 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと | ||

| b | 目標を達成するために行う支援の計画を策定し、実施する

■資質向上の目標例

|

|

| 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること | ||

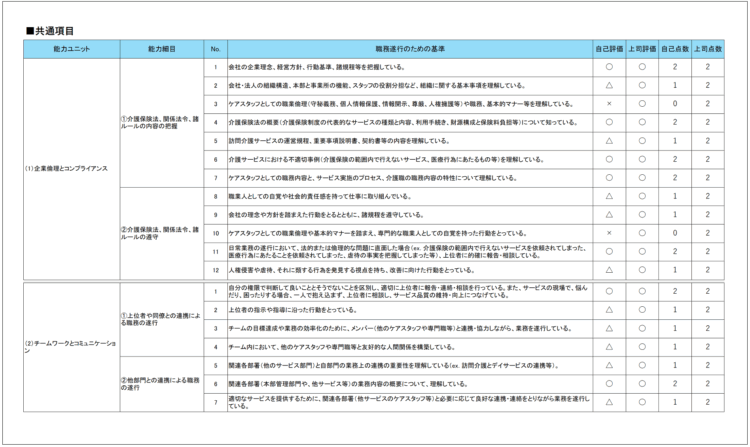

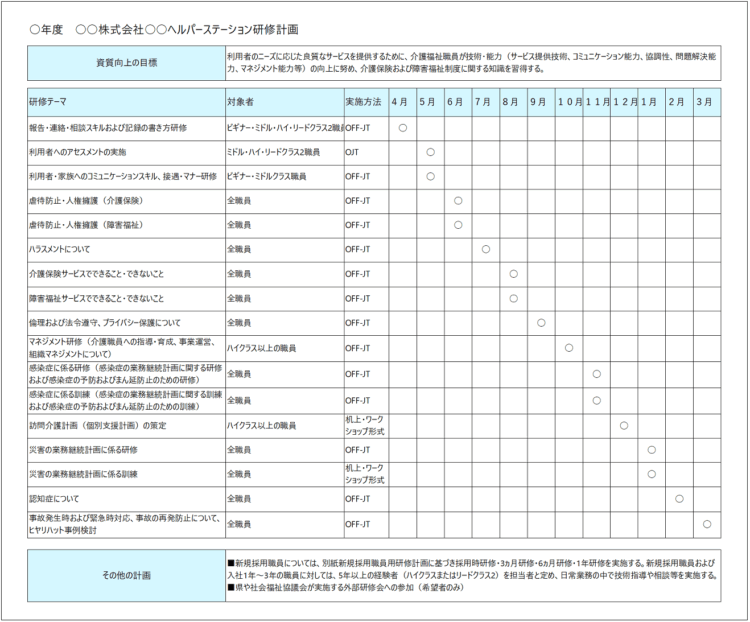

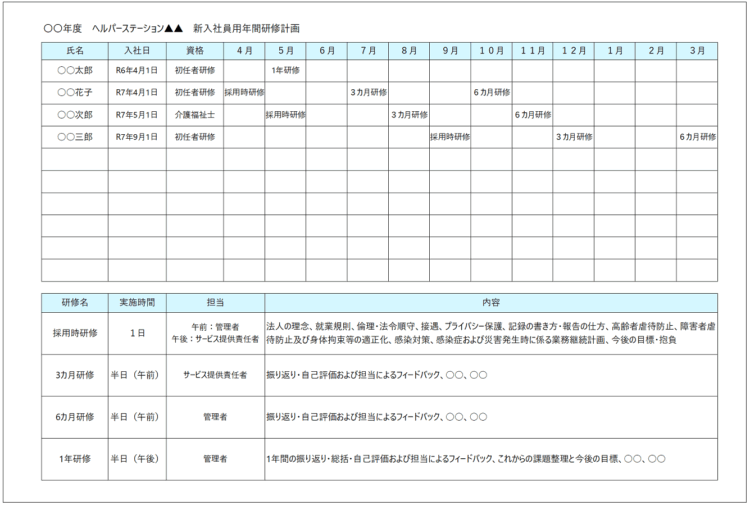

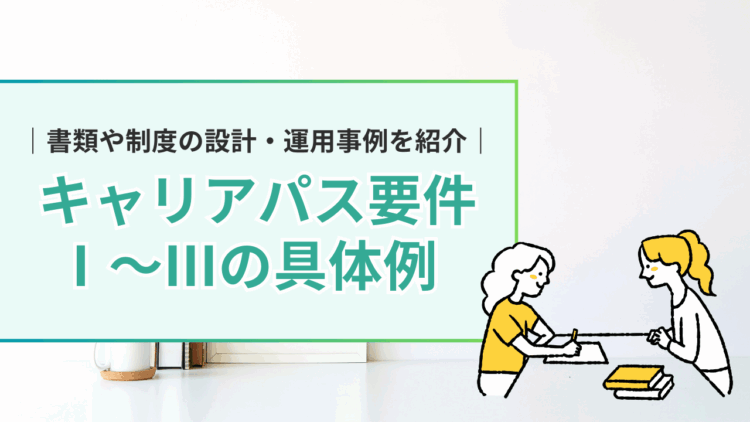

研修計画・能力評価の具体例

※クリックすると拡大します

弊社直営の事業所では、a(研修・能力評価の実施)を採用しています。

上記図のような資質向上の目標と研修テーマ・対象者等を明記し、新規採用職員用研修計画ともリンクさせるよう設計。また、研修テーマは処遇改善加算とは別に、運営基準上求められている必須研修項目についても盛り込むよう作成しています。

能力評価については、厚生労働省Q&Aによれば「個別面談等を通して、例えば、職員の自己評価に対し、先輩職員・サービス担当責任者・ユニットリーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。」とのことですので、先に紹介した能力評価シートによる評価を行う(年に2回)ことでこの要件を満たすと考えています。また、フィードバック時に、足りていないスキルを獲得するために必要な研修等を話し合えれば尚良いでしょう。

以下から、上記の記入例を含めた研修計画のひな形をダウンロードできますので、参考にされてください。

当サイトおよびサ責白本で紹介・提供していている研修計画は、あくまで運営基準を満たすためのものとして作成しています。このため、介護職員等処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅱのaを満たすものではありませんのでご注意ください。

こちらで紹介したひな形テンプレートをあわせてご活用いただければと思います。

さいごに

今回は、介護職員等処遇改善加算の算定要件のうちキャリアパス要件について解説しました。

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、令和7年度中には策定・対応する必要があります。弊社の事例も惜しみなく紹介していますので、あわせて参考にしていただき処遇改善加算を確実に算定できるようきっちり整備していきましょう。

なお、繰り返しになりますが、本記事で紹介した能力評価シートは、4月以降無料でダウンロードできなくしますので、いまのうちにダウンロードしてご活用いただければと思います。